09 نوفمبر 2024

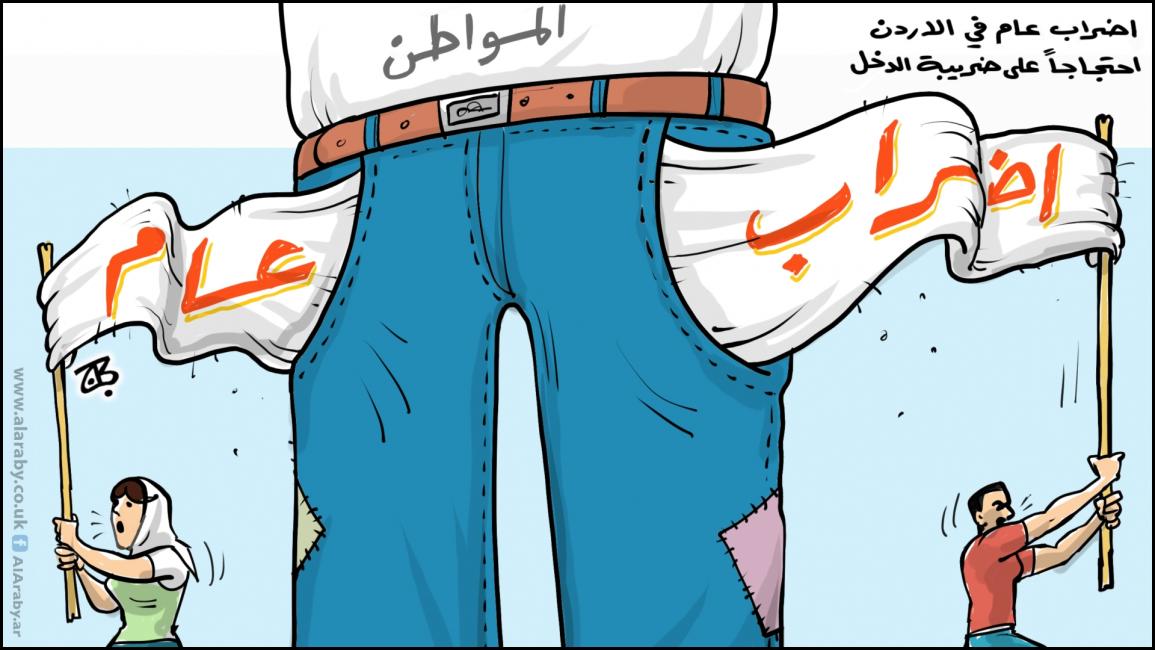

الأردن.. الإضراب الأكبر يُنذر بأزمة سياسية؟

شهد الأردن، يوم الأربعاء 30 مايو/ أيار الماضي، ما اعتبر الإضراب الأكبر في تاريخه، وذلك بدعوة من النقابات المهنية التي تضم قطاعات المحامين والأطباء والمهندسين والصيادلة والمهندسين الزراعيين، إضافة إلى نقابة الصحافيين ورابطة الكتاب. وبينما أشارت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، محمد المومني، إلى أن الحكومة سوف تطبق قانون الخدمة المدنية (العمل في القطاع الحكومي)، فقد أعلنت نقابة المحامين عن استعدادها للترافع مجانا عن كل موظفٍ يتضرّر نتيجة مشاركته في الإضراب الذي تمت الدعوة إليه لدفع الحكومة إلى سحب قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، فيما شدّدت الحكومة، على لسان وزير المالية، عمر ملحس، على أن المشروع هو بأيدي ممثلي بيت الشعب (النواب)، ولهم قبوله أو رفضه أو تعديله. ويحاجج كثيرون بأن لدى الحكومة تأثيرات وقنوات خلفية على نسبةٍ غير ضئيلة من عدد النواب.

وبينما يلوح الإضراب احتجاجا شعبيا على نطاق واسع، يشارك فيه أو يجاريه رجال أعمال ومصرفيون وصناعيون، وذلك ردا على إجراءات اقتصادية تهدّد الطبقة الوسطى متآكلة الدخول، فإن هذا التطور يحمل، في الوقت نفسه، سمةً سياسية غير خافية، إذ يهز أركان الثقة بين الحكم والحكومة وبين القاعدة الاجتماعية الواسعة، ويؤشر إلى انسداد قنوات الحوار، بل يكاد يشكك في وجود هذه القنوات، وذلك مع جملة الإجراءات الاقتصادية التي تزيد من

الضرائب والرسوم على مختلف السلع والخدمات، والتي يجري الإعلان عنها وتطبيقها ضمن مسوغ سد العجز في الميزانية. وهو ما حدث مع الإعلان عن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يرمي إلى سد عجز حكومي، قيمته 450 مليون دينار (الدينار الأردني يساوي 1,4 دولار). ما عزّز قتاعات شائعة بأن الرسوم والضرائب يجري سنّها وتطبيقها لغايات جبائية. وقد تزامن ذلك مع تقارير دورية متتابعة، يخص أحدها مجلة إيكونوميست البريطانية، تشير إلى تصدر عمّان قائمة المدن العربية الأغلى في كلفة المعيشة.

أشاع هذا التطور أجواء من التوتر والتشاؤم في الشارع الأردني خلال شهر الصيام. وبينما حرصت الحكومة، من جهتها، على تفادي التصعيد الإعلامي ضد الإضراب والمضربين، إلا أن هذا لم يهدئ الخواطر، وذلك مع القناعة بأن الحكومة ماضية في مشروعها، بل إنها بدأت في احتساب التعديلات على الضريبية وفق القانون المعدل الجديد. وتهدّد النقابات بأنها ستعاود الدعوة إلى الإضراب، بعد مضي أسبوع، إذا لم يتم الاستجابة لطلب سحب المشروع الذي يخفض الإعفاءات الضريبية على الأسر من 24 ألف دينار سنويا إلى 16 ألفا، وعلى الأفراد إلى 8 آلاف دينار شهريا، بدلا من 12 ألف دينار سنويا. وهو ما ترى أوساط اقتصادية أنه سينعكس سلبا على دورة الاقتصاد. وعلى سبيل المثال، فإنه سوف يحد من فرص الادخار، بما ينعكس على ودائع البنوك، مع رفع الضريبة على أرباح البنوك من 35% إلى 40%، مع زيادات أخرى تشمل قطاع التأمين (من 24% إلى 40%). وسيؤدي ذلك إلى مطالبات برفع رواتب العاملين في القطاع الخاص، بما ينعكس على مستوى الأسعار المرتفعة في الأصل للسلع والخدمات، وبما يمس السياحة، بينما يؤثّر الانخفاض المضطرد في القدرات الشرائية على الاستثمار الأجنبي، في حال زاد الركود الاقتصادي، أو ركود السوق كما يقال في اللغة اليومية الشائعة. ولطالما حذّر اقتصاديون من تزايد خروج رؤوس محلية وأجنبية للاستثمار في الخارج.

من المفارقات أن زيادة الضرائب والرسوم، مع مطلع العام الجاري، لن تؤدي بالضرورة إلى

ارتفاع جملة العائد الضريبي الحكومي، حسب ما يخطط المخططون، وذلك بسبب تدنّي القدرات الشرائية وانخفاض وتيرة الاستهلاك. فيما يزداد العبء على أرباب العمل والتجار والمستهلكين معاً، وعلى منتجي الخدمات والسلع. وحين يتوحّد رجال الأعمال والصناعيون مع النقابات والأحزاب والموظفين وعموم الطبقتين، الوسطى والفقيرة، فذلك يؤشر إلى أزمةٍ اقتصاديةٍ صعبةٍ عامةٍ ذات اتعكاسات اجتماعية وذيول سياسية. ولن تنفع، في الحالة هذه، استقالة الحكومة في وقت لاحق، امتصاصا للغضب الاجتماعي، مع إبقاء أسباب الغضب على حالها، أو تلطيفها بتعديلات طفيفة.

وليس سراً أن الأزمة الاقتصادية كشبح يخيّم بشكل دائم على فضاء الحياة العامة، وخصوصا مع الربط الرسمي، شبه الدائم، للوضع الاقتصادي بعوامل خارجية وغير إنتاجية، كالمساعدات الخارجية الخليجية (تجففت في السنوات الأخيرة بسبب أزمة أسعار النفط)، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، والضرائب غير المباشرة والرسوم المضافة، فضلا عن التأثر بانعكاسات ظروف الإقليم وتوتراته، ناهيك عن الثقافة الشائعة للدولة شبه الريعية التي امتدت طوال النصف الثاني للقرن الماضي، والتي تضخم فيها عدد العاملين في القطاع الحكومي.

لهذا يبدو التجلي الأخير للأزمة الجديدة نتيجة تراكماتٍ طويلةٍ أعاقت نمو اقتصاد وطني مزدهر، على الرغم من الدينامية التي يبديها الفاعلون في مجالات الصناعة والزراعة والعقار والاتصالات، وعلى الرغم من الاستقرار الذي يشهده الأردن، مقارنة بدول في الجوار، ثم على الرغم من وعود متلاحقة للحكومات بالخروج من المآزق والظروف الصعبة.

وتتجه الأنظار هذه الأيام إلى مجلس النواب، ودعوته إلى الانعقاد بصورة استثنائية في أقرب الآجال، للنظر في المشروع، بما يتلاقى مع الإرادة الشعبية، وذلك من أجل نزع فتيل التوتر الاجتماعي الذي وصل إلى ذروة غير مسبوقة، وذلك مع انتقادٍ صريح وجهه رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، للحكومة بأنها استعجلت في دفع المشروع إلى المجلس، قبل نضج الحوار مع الجهات ذات العلاقة. ومع تحذيراتٍ شديدةٍ للنقابات بأنها ستنتقل للمطالبة بأن تغادر الحكومة الدوّار الرابع (مقرّها في منطقة جبل عمّان وسط العاصمة)، وهو ما ينذر بأزمة سياسية شديدة، إذ تتجنب الدولة عادة تغيير الحكومات تحت ضغط الشارع، بينما ينطق لسان حال الشارع بأن القدرات على تحمل أعباء المعيشة أوشكت على النفاد إن لم تكن قد نفدت، وهو ما حملته يافطات "ما معناش" (ليس لدينا).

وبينما يلوح الإضراب احتجاجا شعبيا على نطاق واسع، يشارك فيه أو يجاريه رجال أعمال ومصرفيون وصناعيون، وذلك ردا على إجراءات اقتصادية تهدّد الطبقة الوسطى متآكلة الدخول، فإن هذا التطور يحمل، في الوقت نفسه، سمةً سياسية غير خافية، إذ يهز أركان الثقة بين الحكم والحكومة وبين القاعدة الاجتماعية الواسعة، ويؤشر إلى انسداد قنوات الحوار، بل يكاد يشكك في وجود هذه القنوات، وذلك مع جملة الإجراءات الاقتصادية التي تزيد من

أشاع هذا التطور أجواء من التوتر والتشاؤم في الشارع الأردني خلال شهر الصيام. وبينما حرصت الحكومة، من جهتها، على تفادي التصعيد الإعلامي ضد الإضراب والمضربين، إلا أن هذا لم يهدئ الخواطر، وذلك مع القناعة بأن الحكومة ماضية في مشروعها، بل إنها بدأت في احتساب التعديلات على الضريبية وفق القانون المعدل الجديد. وتهدّد النقابات بأنها ستعاود الدعوة إلى الإضراب، بعد مضي أسبوع، إذا لم يتم الاستجابة لطلب سحب المشروع الذي يخفض الإعفاءات الضريبية على الأسر من 24 ألف دينار سنويا إلى 16 ألفا، وعلى الأفراد إلى 8 آلاف دينار شهريا، بدلا من 12 ألف دينار سنويا. وهو ما ترى أوساط اقتصادية أنه سينعكس سلبا على دورة الاقتصاد. وعلى سبيل المثال، فإنه سوف يحد من فرص الادخار، بما ينعكس على ودائع البنوك، مع رفع الضريبة على أرباح البنوك من 35% إلى 40%، مع زيادات أخرى تشمل قطاع التأمين (من 24% إلى 40%). وسيؤدي ذلك إلى مطالبات برفع رواتب العاملين في القطاع الخاص، بما ينعكس على مستوى الأسعار المرتفعة في الأصل للسلع والخدمات، وبما يمس السياحة، بينما يؤثّر الانخفاض المضطرد في القدرات الشرائية على الاستثمار الأجنبي، في حال زاد الركود الاقتصادي، أو ركود السوق كما يقال في اللغة اليومية الشائعة. ولطالما حذّر اقتصاديون من تزايد خروج رؤوس محلية وأجنبية للاستثمار في الخارج.

من المفارقات أن زيادة الضرائب والرسوم، مع مطلع العام الجاري، لن تؤدي بالضرورة إلى

وليس سراً أن الأزمة الاقتصادية كشبح يخيّم بشكل دائم على فضاء الحياة العامة، وخصوصا مع الربط الرسمي، شبه الدائم، للوضع الاقتصادي بعوامل خارجية وغير إنتاجية، كالمساعدات الخارجية الخليجية (تجففت في السنوات الأخيرة بسبب أزمة أسعار النفط)، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، والضرائب غير المباشرة والرسوم المضافة، فضلا عن التأثر بانعكاسات ظروف الإقليم وتوتراته، ناهيك عن الثقافة الشائعة للدولة شبه الريعية التي امتدت طوال النصف الثاني للقرن الماضي، والتي تضخم فيها عدد العاملين في القطاع الحكومي.

لهذا يبدو التجلي الأخير للأزمة الجديدة نتيجة تراكماتٍ طويلةٍ أعاقت نمو اقتصاد وطني مزدهر، على الرغم من الدينامية التي يبديها الفاعلون في مجالات الصناعة والزراعة والعقار والاتصالات، وعلى الرغم من الاستقرار الذي يشهده الأردن، مقارنة بدول في الجوار، ثم على الرغم من وعود متلاحقة للحكومات بالخروج من المآزق والظروف الصعبة.

وتتجه الأنظار هذه الأيام إلى مجلس النواب، ودعوته إلى الانعقاد بصورة استثنائية في أقرب الآجال، للنظر في المشروع، بما يتلاقى مع الإرادة الشعبية، وذلك من أجل نزع فتيل التوتر الاجتماعي الذي وصل إلى ذروة غير مسبوقة، وذلك مع انتقادٍ صريح وجهه رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، للحكومة بأنها استعجلت في دفع المشروع إلى المجلس، قبل نضج الحوار مع الجهات ذات العلاقة. ومع تحذيراتٍ شديدةٍ للنقابات بأنها ستنتقل للمطالبة بأن تغادر الحكومة الدوّار الرابع (مقرّها في منطقة جبل عمّان وسط العاصمة)، وهو ما ينذر بأزمة سياسية شديدة، إذ تتجنب الدولة عادة تغيير الحكومات تحت ضغط الشارع، بينما ينطق لسان حال الشارع بأن القدرات على تحمل أعباء المعيشة أوشكت على النفاد إن لم تكن قد نفدت، وهو ما حملته يافطات "ما معناش" (ليس لدينا).