14 نوفمبر 2024

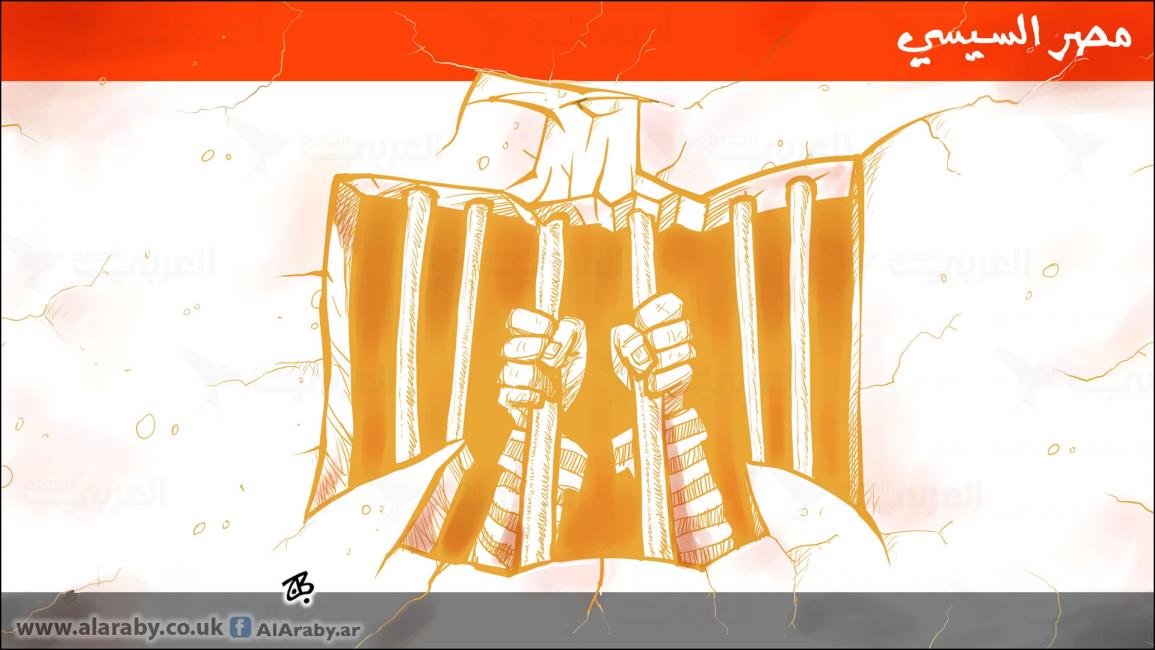

المجتمع المدني المصري تحت الحصار

نشأ المجتمع المدني مع نشأة الدولة ذاتها، فمع وجود سلطةٍ سياسيةٍ تدير شؤون الدولة، وجدت قوى المجتمع أنها في حاجةٍ إلى تنظيم نفسها للدفاع والتعبير عن مصالحها، وتسيير شؤون الحياة. ومفهوم المجتمع المدني اليوم يشير إلى المؤسسات والهيئات غير الحكومية التي تنشط في المجال العام، وتتعلق مجالات عملها بتحقيق المصلحة العامة. وحسب منظور الحكم الرشيد، فإنها تمثل شريكاً في إدارة المجتمع بجانب الحكومة والقطاع الخاص. تتنوع أدوار مؤسسات المجتمع المدني ما بين أن تراقب أو تدعم أو تناهض القرارات والسياسات الحكومية، وكذلك تنفيذ مشاريع للتنمية بمفهومها الشامل. ومن خلال تلك المشاريع، تعبئ الجهود المجتمعية لتنفيذ أهدافها، أي أن المجتمع المدني، بقطاعاته المتنوعة، ومنها الخيري والتنموي والحقوقي، في النهاية، يقوم بتطوير المجتمع وتنميته، وهو ليس بالضرورة مناهضاً للحكومة، كما يحاول بعضهم تصدير هذه الصورة، فهو يناهض ما يراه انتهاكاً للقانون أو الحقوق، أو تخلى عن مسؤوليات الجهات المنوط بها تحقيق التنمية، وإقرار مبادئ العدالة وحفظ الحقوق، أي إن المجتمع المدني في البلدان الديمقراطية غالباً ما يكمل جهود الدولة في التنمية، ويساهم في تلبية حاجات فئات المجتمع التي يتواصل معها، ويقدّم لها خدماته، سواء التي تعلقت بالخدمات الصحية والتعليمة والثقافية، أو ما تعلق بمهام التنمية من تمكين اقتصادي وسياسي، وكذلك تلعب أدواراً، منها اقتراح سياسات تنموية، وتعبئة كتل المجتمع لتنفيذ تلك السياسات. في النهاية، يتحدّد دور المجتمع المدني باحتياجات المجتمع، وهي، أولاً وأخيراً، تنطلق في عملها من منطلق المصلحة العامة، وهذا هو المبدأ الأول في عملها، بل وسبب من أسباب نشأتها.

شنّت السلطة المصرية حملات عنيفة ضد منظمات المجتمع المدني منذ ثورة 25 يناير، واتهمتها بالإضرار بالأمن القومي ونشر الفوضى. تراجعت الحملة في العام 2012، لتظهر مجدّدا في بداية 2016، ليتم فتح باب التحقيقات مع بعض المنظمات الوارد ذكرها في القضية المعروفة بـ 173 تمويلات. وتزامنت مع ذلك إجراءاتٌ كالتحفظ على أموال عاملين في المجال الحقوقي، كجمال عيد وحسام بهجت، كما تضمنت الحملة المنع من السفر، كما حدث مع عايدة سيف مدير برنامج تأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مركز النديم، وعزة سليمان مديرة مؤسسة قضايا المرأة. وقبلهم منعت مزن حسن من مؤسسة نظرة للدراسات النسوية. ويتضح من هذه الإجراءات أنها عقاب لمنظمات وشخصيات نشطة في المجال الحقوقي، وخصوصاً التي ساهمت في كشف انتهاكات لحقوق الإنسان، أو للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كان هذا الإجراء متوقعا في ظل ازدياد أزمة النظام سياسياً واقتصاديا، فلا تكميم للأفواه وتقشّف اقتصادي بدون ازديادٍ لآليات القمع عموماً، والتضييق على مساحات المجال العام، بما فيها محاصرة المجتمع المدني. إننا أمام استكمال لمسلسل السلطوية الخانق لأنشطة النقابات

والأحزاب، وتطويق بعضها، وتفتيت ما تبقى من قواها. تمثل محاصرة المجتمع المدني الفصل الأخير من حصار أي حركة مستقلة للمجتمع وقواه، بعد أن تمت إماتة العمل السياسي. ولم ولن يقتصر التضييق على المساحات المتاحة للعمل العام على السياسيين، بل يطاول كل قوى المجتمع من نقابات واتحادات عمالية وطلابية وأساتذة جامعة. السيطرة السياسية التى تمارس لا يستقيم معها وجود حراكٍ مستقل عن أطر النظام، حتى لو صادر هذا الفعل من مؤيدي السلطة أنفسهم، وإن كانت أكثر المنظمات التي يكرهها النظام، ويود خنقها وتعطيل عملها، هي المنظمات الحقوقية، ويرجع ذلك، بالطبع، إلى طبيعة عملها، والتي تتلخص في فضح الانتهاكات المتعلقة بالوضع الحقوقي، أو بتراجع دور الدولة أو انتهاك الحقوق الحق في العمل والصحة والتعليم وسلامة الجسد والحفاظ على المال العام.

تمثل منظومة العمل الحقوقي بهذا المنطق تهديداً للسلطة، وليس تهديداً للمجتمع كما يدّعون. وبناء على هذا الموقف، يمكن تفهم قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أقرّه البرلمان بديلاً للقانون 84 لسنة 2002. جاءت مواد القانون الجديد لتكبيل حركة المجتمع المدني، حيث وضع قيوداً مالية على التأسيس (المادة 18). وبهذا، قلصت فرص إنشاء الجمعيات الأهلية بمحدّد مالي، كما اشترطت موافقة الأجهزة الأمنية على التأسيس. وعلى عكس القانون القديم، اعتبرت أن طلب إنشاء المؤسسة أو الجمعية الأهلية يعد مرفوضاً، إذ لم توافق الجهة الإدارية خلال ستين يوما، وكذلك خضع التمويل والتبرع لموافقة مجلسٍ يتكون من عشر جهات، منها أجهزة أمنية ورقابية، وكأننا أمام مجلس حرب. كما جاء القانون بعقوبات سجنٍ تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية ضخمة لكل من يخالف نصوص القانون، والتي تضمنت بعض مواده عباراتٍ مطاطية، كمعاقبة القائمين على مؤسسات المجتمع المدني، إذا أضرّ عملهم بالأمن القومي، أو مارست أو دعمت العمل السياسي أو عمل الأحزاب والنقابات، أو دعمت حملات انتخابية (المادة 13).

ومن هنا، يتبدّى لنا منطق السلطة وهدفها من القانون، والذي يريد إقصاء أي قوى فاعلة في

المجتمع وتهميشها. يضرب القانون في مجمله فكرة المجتمع المدني، من حيث استقلاليته عن الدولة أو الحكومة، حيث يشترط أن تكون برامج عمل المنظمات الأهلية ضمن خطة الحكومة (المادة 14)، وهو ما يسهل السيطرة على أنشطة تلك المنظمات، أو يمنعها، ناهيك عن معاقبة القائمين عليها، في حالة مخالفة أنشطتهم توجّه الحكومة، وحظر القانون الجديد، في أحد مواده أيضا، إجراء الاستطلاعات والبحوث وإعلان نتائجها، من دون إذن من الجهة المختصة، وهو ما يؤكد الحظر الكامل والرقابة على أنشطة منظمات المجتمع المدني، بما فيها إجراء البحوث عن مشكلات المجتمع والظواهر الاجتماعية.

إننا أمام أزمة نظامٍ ينتهج تأميم المجال العام، ليظل مسيطراً على المشهد، إنها نفسها أزمة دولة ما بعد الاستقلال التي حاولت تأميم حركة المجتمع لصالحها، ووظفت كل قوى المجتمع لمساندتها، لكن دولة الاستقلال حملت مشروعاً وطنياً واجتماعياً واضحاً، وقادت حركة تحرير ضد الاستعمار، على عكس توجهات النظام اليوم الذي يلغي كل مكتسبات دولة الاستقلال، ويبقى شكلها السلطوي.

شنّت السلطة المصرية حملات عنيفة ضد منظمات المجتمع المدني منذ ثورة 25 يناير، واتهمتها بالإضرار بالأمن القومي ونشر الفوضى. تراجعت الحملة في العام 2012، لتظهر مجدّدا في بداية 2016، ليتم فتح باب التحقيقات مع بعض المنظمات الوارد ذكرها في القضية المعروفة بـ 173 تمويلات. وتزامنت مع ذلك إجراءاتٌ كالتحفظ على أموال عاملين في المجال الحقوقي، كجمال عيد وحسام بهجت، كما تضمنت الحملة المنع من السفر، كما حدث مع عايدة سيف مدير برنامج تأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مركز النديم، وعزة سليمان مديرة مؤسسة قضايا المرأة. وقبلهم منعت مزن حسن من مؤسسة نظرة للدراسات النسوية. ويتضح من هذه الإجراءات أنها عقاب لمنظمات وشخصيات نشطة في المجال الحقوقي، وخصوصاً التي ساهمت في كشف انتهاكات لحقوق الإنسان، أو للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كان هذا الإجراء متوقعا في ظل ازدياد أزمة النظام سياسياً واقتصاديا، فلا تكميم للأفواه وتقشّف اقتصادي بدون ازديادٍ لآليات القمع عموماً، والتضييق على مساحات المجال العام، بما فيها محاصرة المجتمع المدني. إننا أمام استكمال لمسلسل السلطوية الخانق لأنشطة النقابات

تمثل منظومة العمل الحقوقي بهذا المنطق تهديداً للسلطة، وليس تهديداً للمجتمع كما يدّعون. وبناء على هذا الموقف، يمكن تفهم قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أقرّه البرلمان بديلاً للقانون 84 لسنة 2002. جاءت مواد القانون الجديد لتكبيل حركة المجتمع المدني، حيث وضع قيوداً مالية على التأسيس (المادة 18). وبهذا، قلصت فرص إنشاء الجمعيات الأهلية بمحدّد مالي، كما اشترطت موافقة الأجهزة الأمنية على التأسيس. وعلى عكس القانون القديم، اعتبرت أن طلب إنشاء المؤسسة أو الجمعية الأهلية يعد مرفوضاً، إذ لم توافق الجهة الإدارية خلال ستين يوما، وكذلك خضع التمويل والتبرع لموافقة مجلسٍ يتكون من عشر جهات، منها أجهزة أمنية ورقابية، وكأننا أمام مجلس حرب. كما جاء القانون بعقوبات سجنٍ تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية ضخمة لكل من يخالف نصوص القانون، والتي تضمنت بعض مواده عباراتٍ مطاطية، كمعاقبة القائمين على مؤسسات المجتمع المدني، إذا أضرّ عملهم بالأمن القومي، أو مارست أو دعمت العمل السياسي أو عمل الأحزاب والنقابات، أو دعمت حملات انتخابية (المادة 13).

ومن هنا، يتبدّى لنا منطق السلطة وهدفها من القانون، والذي يريد إقصاء أي قوى فاعلة في

إننا أمام أزمة نظامٍ ينتهج تأميم المجال العام، ليظل مسيطراً على المشهد، إنها نفسها أزمة دولة ما بعد الاستقلال التي حاولت تأميم حركة المجتمع لصالحها، ووظفت كل قوى المجتمع لمساندتها، لكن دولة الاستقلال حملت مشروعاً وطنياً واجتماعياً واضحاً، وقادت حركة تحرير ضد الاستعمار، على عكس توجهات النظام اليوم الذي يلغي كل مكتسبات دولة الاستقلال، ويبقى شكلها السلطوي.