20 نوفمبر 2024

خطر يتهدّد الديمقراطية من الداخل

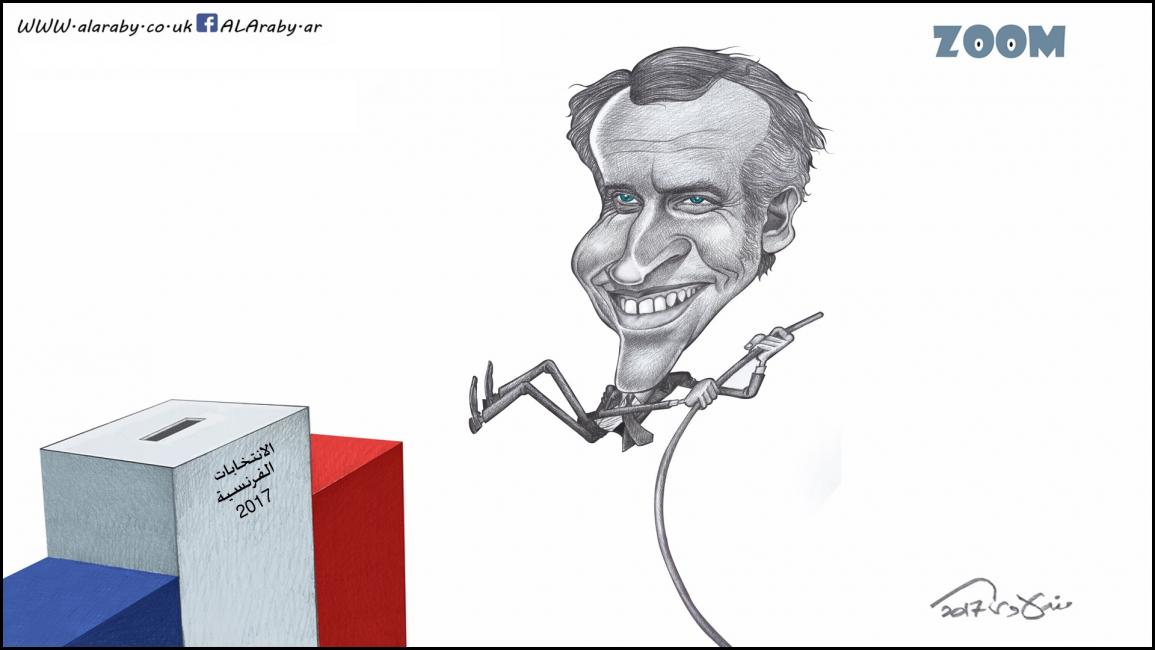

حملت نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية مؤشراتٍ عديدة ستظل تسائل المراقبين والمهتمين بخصوص مستقبل النظام الديمقراطي في الغرب، والحاجة إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة اشتغال آليات أقدم نظامٍ اخترعته البشرية لتدبير شؤون المدينة، منذ عهد الإغريق القديم.

أولى هذه المؤشرات رفض الأحزاب التقليدية والسياسيين التقليديين. وتجلى ذلك في إنهاء حكم الحزبين الرئيسيين، الاشتراكي والجمهوري، اللذيْن ظلا يتناوبان على حكم فرنسا منذ زهاء ستة عقود، واختيار رئيسٍ بلا خلفيةٍ أو ظهير حزبي واضح. وهذه باتت ظاهرة عالمية، فبروفايل الرئيس مانويل ماكرون لا يختلف عن بروفايل نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي فرض نفسه مرشحاً "جمهورياً" من خارج الحزب، وباستقلال عن الحزب الذي يمثله اليوم. ويمكن قول الشيء نفسه اليوم عن ماكرون، مع فارقٍ كبير، هو أن الحزب الاشتراكي الفرنسي يرى في الرئيس الفرنسي الجديد، الذي سبق له أن اشتغل تحت إمرة الرئيس الاشتراكي، فرانسوا هولاند المنتهية ولايته، مرشّحه الذي لم يُرشِّحه.

المؤشر الثاني الذي حملته نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حصول حزب الجبهة الوطنية، اليميني المتطرّف، على 34% من أصوات الفرنسيين الذين شاركوا في هذه الانتخابات، أي أكثر من 11 مليون فرنسية وفرنسي صوّتوا لصالح حزبٍ يدافع عن أفكار عنصرية متطرّفة. ويجب أن تكون قراءة هذا الرقم الخطير من خلال استحضار الصعود المتنامي للفكر اليميني المتطرّف داخل المجتمع الفرنسي، الذي انتقل من نحو 18% صوّتوا لصالح والد مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبان عام 2002، إلى أكثر من ثلث الناخبين الفرنسيين الذين صوّتوا لليمين نفسه في الانتخابات الحالية!

المؤشر الثالث الذي كشفت عنه نتائج الانتخابات الفرنسية ظاهرة حزب "الأوراق البيضاء"

(12%)، والمقاطعين (24%) الذين باتوا يشكلون مجتمعين نحو 36% من الكتلة الناخبة من الفرنسيين اختاروا "العصيان المدني الانتخابي"، من دون أن ننسى الفرنسيين غير المسجلين، والذين لا يعرف عددهم ولا أسباب امتناعهم عن المشاركة السياسية.

تدل هذه المؤشرات الثلاثة على ما هو أعمق، أي على ظاهرة "الشعوبيات" التي تتبلور داخل المجتمع السياسي الفرنسي، ممثلةً في شعبوية ليبرالية، تمثلها حركة إلى الأمام لإيمانويل ماكرون، تبشر باقتصاد السوق مخلّصاً المجتمع من مشكلاته، وشعبوية يمينية عنصرية يمثلها حزب الجبهة الوطنية لمارين لوبان، الذي يعد الفرنسيين بحمايتهم من "الآخر" الذي يُقدمه لهم عدوّا يجب الخوف منه والتصدّي له، وشعبوية يسارية تمثل خليطا من اليسار الراديكالي الذي تمثله حركة "فرنسا الأبية" لجون لوك ميلونشون، وكل الرافضين للسلطة، والذين فقدوا الثقة في السياسة والسياسيين.

تتبنى هذه الشعبويات، على الرغم من اختلاف مراجعها، خطةً واحدةً، هي رفضها النظام القائم لحشد كل الغاضبين حولها، وتلتقي معا حول هدفٍ واحد، عن قصد أم غير قصد، وهو هدم أسس الديمقراطية من الداخل، وبأدواتها ومبادئها نفسها، فالشعبوية الليبرالية تؤسس لأوليغارشيةٍ من نوعٍ جديدٍ، تعيد حكم الأقلية التي تحتكر الامتيازات لنفسها، والشعبوية اليمينية، وهي صنو الفاشية، حتى لو تغيرت مسمياتها، والشعبوية اليسارية التي غالبا ما تنتهي إلى فرض الدكتاتورية تحت أسماء وشعارات خادعة.

ومن أجل فهم ما يقع في النظام الديمقراطي الغربي من تحولاتٍ عميقةٍ، ربما نحن اليوم في حاجة إلى التذكير بأن الترجمة الحرفية لكلمة "ديمقراطية" باللغة اللاتينية تعني "حكم الشعب". والمصطلح الذي كان يقابله في مدينة أثينا القديمة هو "أرستقراطية"، أي "حكم النخبة". وعندما اخترع الإغريق النظام الديمقراطي، كان ذلك بهدف الوقوف ضد هيمنة طبقةٍ اجتماعيةٍ تعتبر نفسها "مختارة" بيولوجيا، جعلت هذا "الامتياز الطبقي" ينتقل بين أفرادها عن طريق الوراثة والاحتكار.

استحضار هذا التناقض بين التعريفين، والاختلاف بينهما الذي طمس تاريخياً، عن قصد أو عن

جهل، يُقربنا أكثر من الخطر الذي يتهدد الديمقراطية الليبرالية، خصوصا في الدول الغربية، والتي تحولت فيها الديمقراطية، حسب المفكر نعوم تشومسكي، إلى "أوليغارشية جديدة"، أي حكم الفئة التي تملك سلطة المال والإعلام في بلدانها.

هذه "الأوليغارشية الجديدة" التي تهيمن على السلطة في أميركا وفرنسا هي التي دفعت مفكرا آخر، هو تزفيتان تودوروف، إلى دق ناقوس الخطر الذي بات يتهدّد الديمقراطية من داخلها، إذ يرى تودوروف أن الخطر الكبير الذي يتهدّد الديمقراطية يوجد داخلها. فالديمقراطية تحمل معاول هدمها داخلها، وأحد أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية هو الحرية. وباسم الحرية، استطاع حزبٌ يمينيٌّ عنصريٌّ في فرنسا أن يبشر بأفكاره المعادية للمساواة وإنكار الحق في الاختلاف، ورفض التنوع والتعدّد، وهذه كلها قيمٌ أساسيةٌ تقوم عليها الديمقراطية، ويتم تحطيمها باسم قيمةٍ أخرى أساسية، هي الحرية.

الديمقراطية اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، في حاجةٍ إلى نقد ذاتي عميق، لإنقاذها من عوامل هدمها من الداخل. وبداية تصحيح النظام الديمقراطي تبدأ من إعادة الاعتبار للأسس التي تقوم عليها، أي مبادئها التي تستغلها اليوم الحركات الشعبوية، تحت كل أشكالها، كحصان طروادة لهدم المدينة من الداخل.

المؤشر الثاني الذي حملته نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حصول حزب الجبهة الوطنية، اليميني المتطرّف، على 34% من أصوات الفرنسيين الذين شاركوا في هذه الانتخابات، أي أكثر من 11 مليون فرنسية وفرنسي صوّتوا لصالح حزبٍ يدافع عن أفكار عنصرية متطرّفة. ويجب أن تكون قراءة هذا الرقم الخطير من خلال استحضار الصعود المتنامي للفكر اليميني المتطرّف داخل المجتمع الفرنسي، الذي انتقل من نحو 18% صوّتوا لصالح والد مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبان عام 2002، إلى أكثر من ثلث الناخبين الفرنسيين الذين صوّتوا لليمين نفسه في الانتخابات الحالية!

المؤشر الثالث الذي كشفت عنه نتائج الانتخابات الفرنسية ظاهرة حزب "الأوراق البيضاء"

تدل هذه المؤشرات الثلاثة على ما هو أعمق، أي على ظاهرة "الشعوبيات" التي تتبلور داخل المجتمع السياسي الفرنسي، ممثلةً في شعبوية ليبرالية، تمثلها حركة إلى الأمام لإيمانويل ماكرون، تبشر باقتصاد السوق مخلّصاً المجتمع من مشكلاته، وشعبوية يمينية عنصرية يمثلها حزب الجبهة الوطنية لمارين لوبان، الذي يعد الفرنسيين بحمايتهم من "الآخر" الذي يُقدمه لهم عدوّا يجب الخوف منه والتصدّي له، وشعبوية يسارية تمثل خليطا من اليسار الراديكالي الذي تمثله حركة "فرنسا الأبية" لجون لوك ميلونشون، وكل الرافضين للسلطة، والذين فقدوا الثقة في السياسة والسياسيين.

تتبنى هذه الشعبويات، على الرغم من اختلاف مراجعها، خطةً واحدةً، هي رفضها النظام القائم لحشد كل الغاضبين حولها، وتلتقي معا حول هدفٍ واحد، عن قصد أم غير قصد، وهو هدم أسس الديمقراطية من الداخل، وبأدواتها ومبادئها نفسها، فالشعبوية الليبرالية تؤسس لأوليغارشيةٍ من نوعٍ جديدٍ، تعيد حكم الأقلية التي تحتكر الامتيازات لنفسها، والشعبوية اليمينية، وهي صنو الفاشية، حتى لو تغيرت مسمياتها، والشعبوية اليسارية التي غالبا ما تنتهي إلى فرض الدكتاتورية تحت أسماء وشعارات خادعة.

ومن أجل فهم ما يقع في النظام الديمقراطي الغربي من تحولاتٍ عميقةٍ، ربما نحن اليوم في حاجة إلى التذكير بأن الترجمة الحرفية لكلمة "ديمقراطية" باللغة اللاتينية تعني "حكم الشعب". والمصطلح الذي كان يقابله في مدينة أثينا القديمة هو "أرستقراطية"، أي "حكم النخبة". وعندما اخترع الإغريق النظام الديمقراطي، كان ذلك بهدف الوقوف ضد هيمنة طبقةٍ اجتماعيةٍ تعتبر نفسها "مختارة" بيولوجيا، جعلت هذا "الامتياز الطبقي" ينتقل بين أفرادها عن طريق الوراثة والاحتكار.

استحضار هذا التناقض بين التعريفين، والاختلاف بينهما الذي طمس تاريخياً، عن قصد أو عن

هذه "الأوليغارشية الجديدة" التي تهيمن على السلطة في أميركا وفرنسا هي التي دفعت مفكرا آخر، هو تزفيتان تودوروف، إلى دق ناقوس الخطر الذي بات يتهدّد الديمقراطية من داخلها، إذ يرى تودوروف أن الخطر الكبير الذي يتهدّد الديمقراطية يوجد داخلها. فالديمقراطية تحمل معاول هدمها داخلها، وأحد أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية هو الحرية. وباسم الحرية، استطاع حزبٌ يمينيٌّ عنصريٌّ في فرنسا أن يبشر بأفكاره المعادية للمساواة وإنكار الحق في الاختلاف، ورفض التنوع والتعدّد، وهذه كلها قيمٌ أساسيةٌ تقوم عليها الديمقراطية، ويتم تحطيمها باسم قيمةٍ أخرى أساسية، هي الحرية.

الديمقراطية اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، في حاجةٍ إلى نقد ذاتي عميق، لإنقاذها من عوامل هدمها من الداخل. وبداية تصحيح النظام الديمقراطي تبدأ من إعادة الاعتبار للأسس التي تقوم عليها، أي مبادئها التي تستغلها اليوم الحركات الشعبوية، تحت كل أشكالها، كحصان طروادة لهدم المدينة من الداخل.