13 نوفمبر 2024

عالم "الأخبار الزائفة"

مفهوم "الأخبار الزائفة"، أو "الأخبار الملفقة"، أصبح شائع الاستعمال في حياتنا اليومية المعاصرة منذ فترة الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي دأب على توجيه الاتهام لكل وسيلة إعلام تنتقده ويصفها بأنها تروج "أخباراً زائفة". ومع ذلك، يبقى الرئيس رقم 45 في تاريخ الولايات المتحدة الذي سيذكره التاريخ بعبارته الشهيرة "Fake news" أكبر رئيس كذاب عرفته أميركا، ففي عام 2017 أحصت الصحافة الأميركية 1628 بياناً مغلوطاً أو مضللاً صدر عن الرئيس أو مكتبه خلال 298 يوماً الأولى التي قضاها في البيت الأبيض، أي بمعدل 5.5 ادعاءات كاذبة في كل يوم.

وبسبب الاستعمال المكثف لهذا المفهوم في وسائل الإعلام السيارة وشبكات التواصل الاجتماعي، أصبح هناك من يعتقد أننا نعيش في زمن "الأخبار الملفقة"، متناسين أن هذا المفهوم ليس جديداً، فقد ظهر قبل ترامب بعدة عقود، سبقه إليه حكام مستبدّون، مثل بسمارك وهتلر وموسيليني وستالين وجمال عبد الناصر، وغيرهم من الدكتاتوريين الذين كانوا يلجأون إلى تضليل شعوبهم وخداعها لزجّها في حروبٍ طاحنة، أو لتبرير هزائمهم، أو للفت الأنظار عن مواطن فشل سياساتهم. وإذا ما اعتبرنا أن الأصل في هذا المفهوم هو "الكذب"، فإن هذه طبيعة بشرية، وجدت مع وجود الإنسان، حتى إننا نجد أن كل الكتب السماوية المتعارف عليها تتوعد الكذابين، وشرّ الكذابين بالنسبة لها هم المنافقون الذين يقولون ما لا يفعلون، أو إنهم فقط

يخادعون، وأكبر تجسيد لهؤلاء هم السياسيون. فالكذب يصبح مضراً عندما يكون الغرض منه النفاق أو الخداع. وفي كتابه "تاريخ الكذب"، يحدّد الفيلسوف الفرنسي، جاك ديريدا، ثلاثة شروط لتعريف الكذب، الخداع والخيانة والتضليل. وبالنسبة لصاحب "الحق في الاختلاف"، لا يعني الكذب تقديم معلومات خاطئة نعتقد أنها صحيحة، وإنما نكون قد كذبنا إذا قدّمنا معلومات نعتقد أنها خاطئة على أنها صحيحة من أجل الخداع أو التضليل أو الخيانة. وهذه كلها غايات يسعى السياسيون، ممن لا أخلاق ولا ضمائر لهم، أن يحققوها بإذاعة الكذب وتعميم الأخبار الكاذبة أو الملفقة أو المزيفة، حسب التعبير الإعلامي الأكثر استعمالاً اليوم.

والمفارقة أن هؤلاء السياسيين يجدون دائماً من يبرّر خداعهم وكذبهم، ولا يتعلق الأمر بوسائل إعلامهم التي تخدم أجندتهم، وإنما بمنظّرين يذهبون إلى حد شرعنة كذب السياسيين، باسم "أخلاقيات الكذب السياسي"، لتوفير غطاء أخلاقي للسياسي، يبرّر تشويهه للحقائق والوقائع، وتضليله الرأي العام من أجل خدمة المصلحة العليا للبلد المفترى عليه في أحيان كثيرة.

وأقرب دليل على هذا النوع من الكذب المشرعن، أو ما يمكن أن نسميه "كذب الدولة"، أي الكذب الذي تتبناه مؤسسات الدولة وتدافع عنه، هو كذبة الأسلحة الكيميائية العراقية التي استعملتها إدارة الرئيس الأميركي، جورج بوش الابن، لغزو العراق، مبرّرة تلك الحرب بأنها من أجل الدفاع عن الأمن القومي لأميركا ومصالحها الإستراتيجية. إننا أمام نوع من الكذب الرسمي يبرّره "منطق الدولة". ونجد هذا النوع في كل الدول ولدى كل الحكومات. لذلك يقال إنه لا توجد حكومة لا تكذب، فكل الحكومات تكذب وتستعمل الكذب سلاحاً عندما تكون في حاجةٍ إلى أعذار وتبريرات لسياساتها. خذ أي قرار صادر عن حكومة بلدك، وعد إلى التبريرات التي ساقتها لإقراره، ستجد أنها اعتمدت على الأقل على كذبة واحدة إن لم يكن أكثر لتمريره.

لم يعد الكذب اليوم محصوراً بالحكومات فقط، أو بالأحرى الكذب الأشد ضرراً لم يعد هو

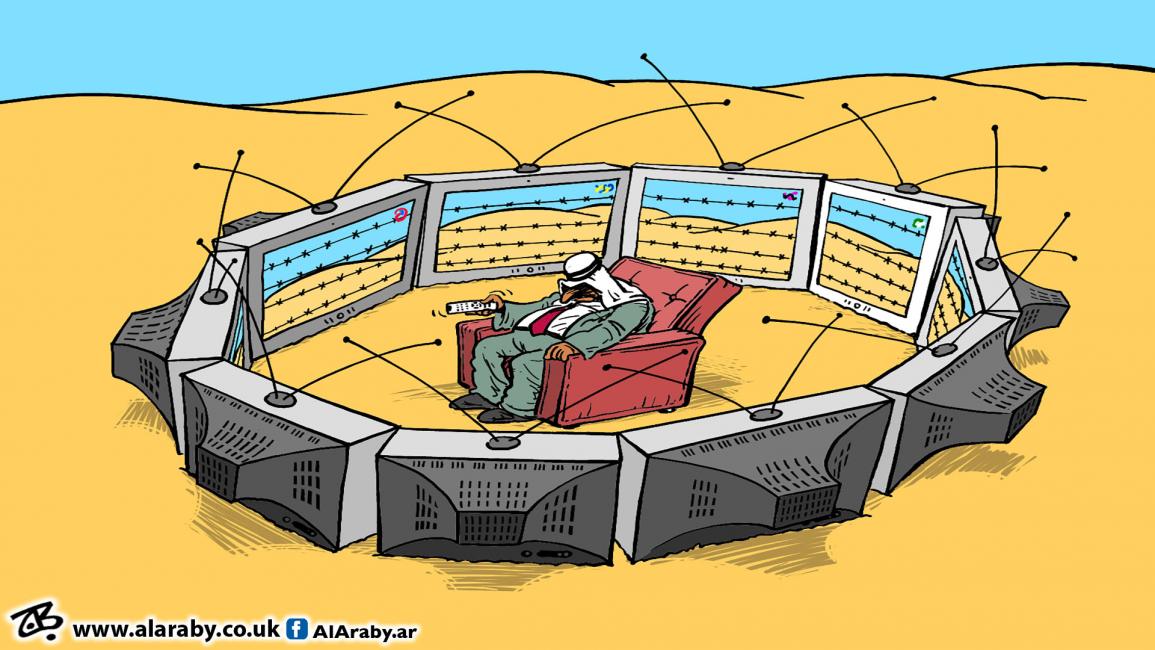

الصادر عن الحكومات فقط، وإنما أصبح حبل الكذب طويلاً يمتد من الحكومات ليصل إلى كل مواطن. وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في"ّدمقرطة" استعمال هذا الحبل، وبات كل مستعملٍ لهذه الوسائل قادراً على أن يبث أخباراً زائفة، لا يقل ضررها عن التي يلجأ إليها السياسيون المخادعون، أو تستعملها الحكومات عن سبق إصرار وترصد.

أصبحنا نعيش في عصر الأخبار الزائفة التي لم تعد الإعلانات التجارية مصدرها الوحيد، وإنما انتقلت إلى حياتنا اليومية، وأصبحت تؤثر في مزاجنا وسلوكنا، وهذا هو أكبر خطر قد تشكله هذه الأخبار في المستقبل على نمط عيشنا وقدرتنا على تقرير مصيرنا. ألم تثبت التحقيقات الجارية في فضيحة شركة "كامبريدج آنليتيكا" التي خدعت الناس لسرقة معلوماتهم الخاصة، من أجل معرفة انتظاراتهم وتحديد مخاوفهم، أننا أصبحنا مستلبين من وسائل التواصل التقني الحديثة التي غزت حياتنا واخترقت خصوصيتنا؟

يبقى الأمل الوحيد للتخلص من هذا الكابوس المرعب الذي حول عالمنا إلى فضاءات جورج أورويل أن وسائل التواصل الاجتماعي المتهمة بنشر الأخبار الزائفة قد تسدي خدمة إلى الرأي العام، فهي على الرغم من أنها خدعته في السابق، ودفعته إلى أن يصدق الأخبار الملفقة التي تنشر على شبكاتها، إلا أنها جعلته يعي أن الحكومات يمكنها أن تكذب، وأنها ما زالت تتعامل معه باعتباره "قاصراً"، لكنها، في الوقت نفسه، جعلت جزءاً من هذا الرأي العام يتفطن إلى "الخدع" التي تنصبها له حكوماته. وبالتالي، قد يبدأ بالشك في كل ما سيأتي من هذه الحكومات، وهذه بداية جيدة لتأسيس رأي عام نقدي، فالعقل النقدي أكبر عدو للأخبار الزائفة، لأنه يبدأ بالتشكيك فيها، والشك كما يقال بداية طريق البحث عن الحقيقة.

وبسبب الاستعمال المكثف لهذا المفهوم في وسائل الإعلام السيارة وشبكات التواصل الاجتماعي، أصبح هناك من يعتقد أننا نعيش في زمن "الأخبار الملفقة"، متناسين أن هذا المفهوم ليس جديداً، فقد ظهر قبل ترامب بعدة عقود، سبقه إليه حكام مستبدّون، مثل بسمارك وهتلر وموسيليني وستالين وجمال عبد الناصر، وغيرهم من الدكتاتوريين الذين كانوا يلجأون إلى تضليل شعوبهم وخداعها لزجّها في حروبٍ طاحنة، أو لتبرير هزائمهم، أو للفت الأنظار عن مواطن فشل سياساتهم. وإذا ما اعتبرنا أن الأصل في هذا المفهوم هو "الكذب"، فإن هذه طبيعة بشرية، وجدت مع وجود الإنسان، حتى إننا نجد أن كل الكتب السماوية المتعارف عليها تتوعد الكذابين، وشرّ الكذابين بالنسبة لها هم المنافقون الذين يقولون ما لا يفعلون، أو إنهم فقط

والمفارقة أن هؤلاء السياسيين يجدون دائماً من يبرّر خداعهم وكذبهم، ولا يتعلق الأمر بوسائل إعلامهم التي تخدم أجندتهم، وإنما بمنظّرين يذهبون إلى حد شرعنة كذب السياسيين، باسم "أخلاقيات الكذب السياسي"، لتوفير غطاء أخلاقي للسياسي، يبرّر تشويهه للحقائق والوقائع، وتضليله الرأي العام من أجل خدمة المصلحة العليا للبلد المفترى عليه في أحيان كثيرة.

وأقرب دليل على هذا النوع من الكذب المشرعن، أو ما يمكن أن نسميه "كذب الدولة"، أي الكذب الذي تتبناه مؤسسات الدولة وتدافع عنه، هو كذبة الأسلحة الكيميائية العراقية التي استعملتها إدارة الرئيس الأميركي، جورج بوش الابن، لغزو العراق، مبرّرة تلك الحرب بأنها من أجل الدفاع عن الأمن القومي لأميركا ومصالحها الإستراتيجية. إننا أمام نوع من الكذب الرسمي يبرّره "منطق الدولة". ونجد هذا النوع في كل الدول ولدى كل الحكومات. لذلك يقال إنه لا توجد حكومة لا تكذب، فكل الحكومات تكذب وتستعمل الكذب سلاحاً عندما تكون في حاجةٍ إلى أعذار وتبريرات لسياساتها. خذ أي قرار صادر عن حكومة بلدك، وعد إلى التبريرات التي ساقتها لإقراره، ستجد أنها اعتمدت على الأقل على كذبة واحدة إن لم يكن أكثر لتمريره.

لم يعد الكذب اليوم محصوراً بالحكومات فقط، أو بالأحرى الكذب الأشد ضرراً لم يعد هو

أصبحنا نعيش في عصر الأخبار الزائفة التي لم تعد الإعلانات التجارية مصدرها الوحيد، وإنما انتقلت إلى حياتنا اليومية، وأصبحت تؤثر في مزاجنا وسلوكنا، وهذا هو أكبر خطر قد تشكله هذه الأخبار في المستقبل على نمط عيشنا وقدرتنا على تقرير مصيرنا. ألم تثبت التحقيقات الجارية في فضيحة شركة "كامبريدج آنليتيكا" التي خدعت الناس لسرقة معلوماتهم الخاصة، من أجل معرفة انتظاراتهم وتحديد مخاوفهم، أننا أصبحنا مستلبين من وسائل التواصل التقني الحديثة التي غزت حياتنا واخترقت خصوصيتنا؟

يبقى الأمل الوحيد للتخلص من هذا الكابوس المرعب الذي حول عالمنا إلى فضاءات جورج أورويل أن وسائل التواصل الاجتماعي المتهمة بنشر الأخبار الزائفة قد تسدي خدمة إلى الرأي العام، فهي على الرغم من أنها خدعته في السابق، ودفعته إلى أن يصدق الأخبار الملفقة التي تنشر على شبكاتها، إلا أنها جعلته يعي أن الحكومات يمكنها أن تكذب، وأنها ما زالت تتعامل معه باعتباره "قاصراً"، لكنها، في الوقت نفسه، جعلت جزءاً من هذا الرأي العام يتفطن إلى "الخدع" التي تنصبها له حكوماته. وبالتالي، قد يبدأ بالشك في كل ما سيأتي من هذه الحكومات، وهذه بداية جيدة لتأسيس رأي عام نقدي، فالعقل النقدي أكبر عدو للأخبار الزائفة، لأنه يبدأ بالتشكيك فيها، والشك كما يقال بداية طريق البحث عن الحقيقة.