19 أكتوبر 2019

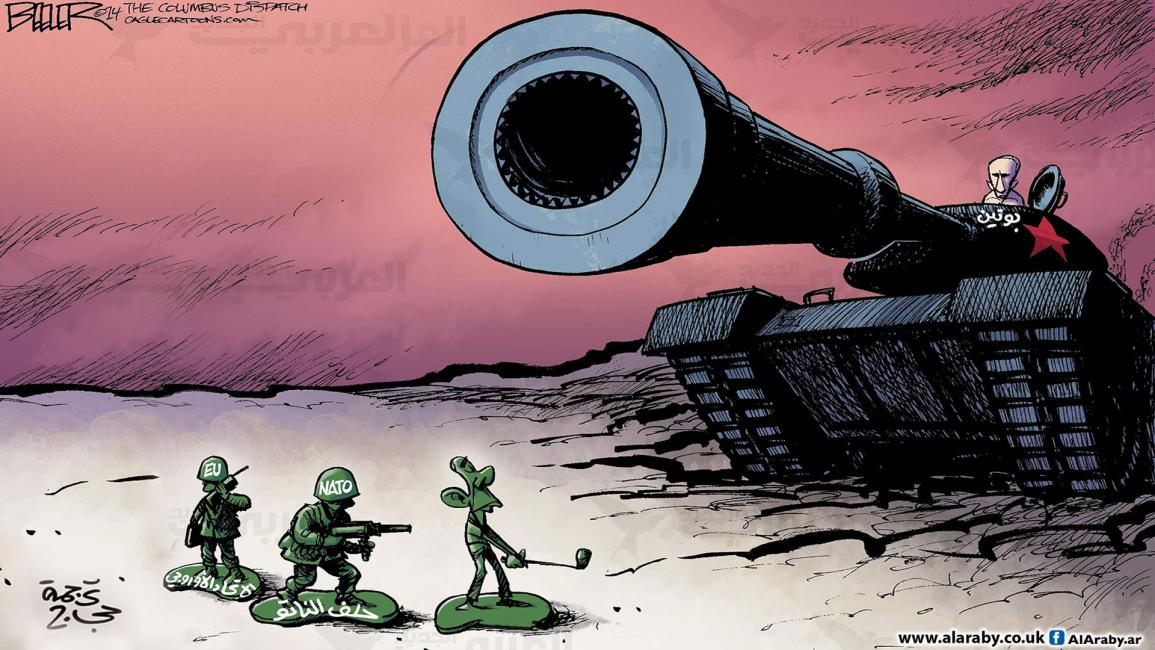

معضلات غربية في التعامل مع روسيا بوتين

لا يجادل اثنان في أن الغرب منزعج ومحبط من إعادة انتخاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وليس للغرب قدرة على الـتأثير على مجريات الأمور في روسيا في الاتجاه المرغوب، بل كل تحرك أو سلوك يصدر عنه يقود إلى نتائج عكسية تماماً. ولا يجادل اثنان أيضاً في أن سياسات الغرب حيال روسيا بوتين وردود فعل العواصم الغربية بشأن اغتيال الجاسوس الروسي، سيرغي سكريبال، ساهمت كلها في تعبئة الناخبين الروس للتصويت في هذه الرئاسيات، بغض النظر عن ديمقراطيتها من عدمها، في بلدٍ تبقى في القومية قوية. خصوصا أن الحكومة البريطانية التي اتهمت روسيا بالضلوع في هذه العملية أساءت التعاطي مع هذه القضية، فمنحها مهلة 24 ساعة لروسيا للرد على اتهامها بشأن هذا الاغتيال دلالة على سياسة هواة، لا سياسة محترفين.

ولا يعود انزعاج الغرب وإحباطه إلى سياسات بوتين (65 عاما) السابقة والحالية فقط، وإنما أيضاً إلى إمكانية تعديله الدستور الروسي مجدداً للترشح لعهدة ثالثة في 2024. للتذكير أن بوتين يحكم روسيا منذ 2000 رئيسا باستثناء فترة 2008-2012 التي كان فيها رئيساً للحكومة (تمهيداً لعودته إلى الرئاسة)، وإن ترشح لعهدة جديدة يكون قد مكث في الحكم 30 سنة، وبالانتخابات (لا حرة ولا نزيهة).

هذا ما يعني بالنسبة للغرب استمرار تلك السياسات والتوترات الناجمة عنها، خصوصا أن سجل الخلافات بين الغرب وروسيا بوتين ثقيل للغاية. وتعلم الديمقراطيات الغربيات والأنظمة

التسلطية، عبر العالم، أن البقاء في الحكم طويلاً يجعل الرحيل منه أمرا صعباً، إن لم نقل مستحيلاً في بعض الأحيان. ويؤكد المشهد السياسي العربي أنه كلما عمّر حاكمٌ في السلطة قلت احتمالات رحيله "ديمقراطياً"، أو بمحض إرادته.

لكل هذه الأسباب، تأخر القادة الغربيون في تهنئة بوتين بهذه العهدة الجديدة، على الرغم من التقاليد الدبلوماسية المعمول بها في هذه الإطار، بغض النظر عن نوعية العلاقة. وإن كانت قضية اغتيال الجاسوس الروسي، سكريبال الذي كان عميلاً مزدوجاً، في إنكلترا، شوشت على هذه التقاليد الدبلوماسية، ليس بسبب الاغتيال بحد ذاته، وإنما بتنفيذه على الأراضي البريطانية. وتتهم السلطات البريطانية روسيا بالضلوع في هذه العملية. وتساندها في موقفها الدول الغربية.

هناك إجماع أوروبي وغربي عموماً بأن روسيا ستبقى شريكاً صعباً، وأن الخلاف يخص سياساتها، لاسيما في أوكرانيا وسورية، فعلى الرغم من الخلافات مع روسيا، فإن الدول الغربية بحاجة للتعامل، وحتى التعاون معها، لأنه لا بديل لها، كون روسيا طرفاً أساسياً في المعادلتين، الأوكرانية والسورية. بيد أن هذا الإدراك لأهمية الشراكة لا يعني أن الغرب متفق على خيار واحد، فالدول الغربية عموماً يتجاذبها تياران. واحدٌ يقول بالمواجهة مع روسيا وآخر يقول بالتحاور معها لأن الحوار هو السبيل الأنجع لتسوية الخلافات، إلا أن ثقل المصالح الاقتصاية يمنح عملياً الغلبة للتيار الثاني. فهناك مصالح اقتصادية ضخمة على المحك تثير الفتنة في البيت الغربي، وتجعل بعض الأطراف تفضل تهدئة الأمور مع روسيا عملياً، وإن كانت علناً تقول عكس ذلك. فالولايات المتحدة لا تريد طبعاً أن تستفيد الشركات الأوروبية (والصينية أيضاً) من العلاقة مع روسيا على حساب الشركات الأميركية، وأوروبا تفكر في الأمر نفسه وفقاً لمصلحتها. وهذا بحد ذاته تصدّع في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، زيادة عن التنافس مع الصين التي هي الأقرب من روسيا سياسياً. فضلاً عن ذلك في العقوبات تتخللها استثناءات كثيرة. فأوروبا مثلاً أقرّت منظومة عقوبات غير منسجمة، وفيها استثناءات لحماية مصالح شركاتها النفطية مثلاً، وبالتالي حماية مناصب الشغل التي توفرها الأخيرة في الدول الأوروبية.

أما خطاب الدول الغربية بشأن حماية المدنيين في بعض بؤر التوتر الخلافية، مثل سورية، فلا مصداقية له. وحتى وإن كانت هناك إمكانية لإقامة الحجة، فإن ذلك لن ينسحب على روسيا

دون سواها. تحمّل القوى روسيا مقتل المدنيين السوريين في الغارات التي ينفذها الجيش السوري، المدعوم روسياً، على مدن البلاد، كما هو الحال الآن في الغوطة. لكنها ليست في موقف سياسي منسجم بهذا الخصوص. فدول غربية عديدة تتحمل المسؤولية نفسها في مقتل المدنيين اليمنيين، جراء الغارات التي ينفذها التحالف العربي بقيادة السعودية، لأن هذه الدول تزودها بأحدث الأسلحة. وبدأت الأصوات تتصاعد في بعض الدول الغربية، مثل فرنسا، تنادي بالكفّ عن بيعها أسلحة للسعودية، وبضرورة احترام قواعد القانون الدولي في هذا المجال. بغض النظر عن حجج كل طرف وخطابه والاعتبارات الأخلاقية التي يسوقها، فإن كل واحد منهم يتحرك وفق اعتبارات مصلحية. لذا، يصلح منطق المناكفة في الاتجاهين.

على الصعيد الإستراتيجي، تزيد المواقف الغربية الحالية، بمختلف نبراتها الحادة أو المنخفضة الحدة، روسياً بعداً عن الغرب، وتلقيها في أحضان الصين، وتدعم من تعاونهما، في وقت تسعى فيه القوى الغربية إلى فك الترابط بين القوتين. وهذا ما سيزيد من قدرة روسيا على مواجهة القوى الغربية دولياً، لاسيما في مجلس الأمن. ما يوحي بأن التنافس الدولي سيزداد حدة في مسارح الصراع وبؤر التوتر الخلافية التي تنخرط فيها القوى الغربية وروسيا بشكل مباشر أو عبر أطراف ثالثة (صراعات بالنيابة)، إلا إذا اختار الطرفان التهدئة. وربما قد تكون روسيا هي من يبادر بها، لأنها تكاد تنجح في مشروعها في سورية، بمساعدة النظام على إعادة بسط مراقبته على البلاد، مع العلم أن الدول الأوروبية وتركيا لن تتردّد في التعاون مع روسيا، خدمة لمصالحها، وخصوصاً إعادة السوريين إلى بلادهم.

ولا يعود انزعاج الغرب وإحباطه إلى سياسات بوتين (65 عاما) السابقة والحالية فقط، وإنما أيضاً إلى إمكانية تعديله الدستور الروسي مجدداً للترشح لعهدة ثالثة في 2024. للتذكير أن بوتين يحكم روسيا منذ 2000 رئيسا باستثناء فترة 2008-2012 التي كان فيها رئيساً للحكومة (تمهيداً لعودته إلى الرئاسة)، وإن ترشح لعهدة جديدة يكون قد مكث في الحكم 30 سنة، وبالانتخابات (لا حرة ولا نزيهة).

هذا ما يعني بالنسبة للغرب استمرار تلك السياسات والتوترات الناجمة عنها، خصوصا أن سجل الخلافات بين الغرب وروسيا بوتين ثقيل للغاية. وتعلم الديمقراطيات الغربيات والأنظمة

لكل هذه الأسباب، تأخر القادة الغربيون في تهنئة بوتين بهذه العهدة الجديدة، على الرغم من التقاليد الدبلوماسية المعمول بها في هذه الإطار، بغض النظر عن نوعية العلاقة. وإن كانت قضية اغتيال الجاسوس الروسي، سكريبال الذي كان عميلاً مزدوجاً، في إنكلترا، شوشت على هذه التقاليد الدبلوماسية، ليس بسبب الاغتيال بحد ذاته، وإنما بتنفيذه على الأراضي البريطانية. وتتهم السلطات البريطانية روسيا بالضلوع في هذه العملية. وتساندها في موقفها الدول الغربية.

هناك إجماع أوروبي وغربي عموماً بأن روسيا ستبقى شريكاً صعباً، وأن الخلاف يخص سياساتها، لاسيما في أوكرانيا وسورية، فعلى الرغم من الخلافات مع روسيا، فإن الدول الغربية بحاجة للتعامل، وحتى التعاون معها، لأنه لا بديل لها، كون روسيا طرفاً أساسياً في المعادلتين، الأوكرانية والسورية. بيد أن هذا الإدراك لأهمية الشراكة لا يعني أن الغرب متفق على خيار واحد، فالدول الغربية عموماً يتجاذبها تياران. واحدٌ يقول بالمواجهة مع روسيا وآخر يقول بالتحاور معها لأن الحوار هو السبيل الأنجع لتسوية الخلافات، إلا أن ثقل المصالح الاقتصاية يمنح عملياً الغلبة للتيار الثاني. فهناك مصالح اقتصادية ضخمة على المحك تثير الفتنة في البيت الغربي، وتجعل بعض الأطراف تفضل تهدئة الأمور مع روسيا عملياً، وإن كانت علناً تقول عكس ذلك. فالولايات المتحدة لا تريد طبعاً أن تستفيد الشركات الأوروبية (والصينية أيضاً) من العلاقة مع روسيا على حساب الشركات الأميركية، وأوروبا تفكر في الأمر نفسه وفقاً لمصلحتها. وهذا بحد ذاته تصدّع في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، زيادة عن التنافس مع الصين التي هي الأقرب من روسيا سياسياً. فضلاً عن ذلك في العقوبات تتخللها استثناءات كثيرة. فأوروبا مثلاً أقرّت منظومة عقوبات غير منسجمة، وفيها استثناءات لحماية مصالح شركاتها النفطية مثلاً، وبالتالي حماية مناصب الشغل التي توفرها الأخيرة في الدول الأوروبية.

أما خطاب الدول الغربية بشأن حماية المدنيين في بعض بؤر التوتر الخلافية، مثل سورية، فلا مصداقية له. وحتى وإن كانت هناك إمكانية لإقامة الحجة، فإن ذلك لن ينسحب على روسيا

على الصعيد الإستراتيجي، تزيد المواقف الغربية الحالية، بمختلف نبراتها الحادة أو المنخفضة الحدة، روسياً بعداً عن الغرب، وتلقيها في أحضان الصين، وتدعم من تعاونهما، في وقت تسعى فيه القوى الغربية إلى فك الترابط بين القوتين. وهذا ما سيزيد من قدرة روسيا على مواجهة القوى الغربية دولياً، لاسيما في مجلس الأمن. ما يوحي بأن التنافس الدولي سيزداد حدة في مسارح الصراع وبؤر التوتر الخلافية التي تنخرط فيها القوى الغربية وروسيا بشكل مباشر أو عبر أطراف ثالثة (صراعات بالنيابة)، إلا إذا اختار الطرفان التهدئة. وربما قد تكون روسيا هي من يبادر بها، لأنها تكاد تنجح في مشروعها في سورية، بمساعدة النظام على إعادة بسط مراقبته على البلاد، مع العلم أن الدول الأوروبية وتركيا لن تتردّد في التعاون مع روسيا، خدمة لمصالحها، وخصوصاً إعادة السوريين إلى بلادهم.