ووفق هذه الاستراتيجية، يصبح الردّ النووي التكتيكي احتمالاً مطروحاً في حال "تعرّضت البنى التحتية الأميركية الرئيسية مثل شبكات الكهرباء والخليوي والمواصلات والمؤسسات المالية، لهجوم سيبيري أدى إلى وقف عملها، أو تعرّضت الساحة لهجوم نتج عنه وقوع عدد كبير من الضحايا"، وفق ما يقول نائب رئيس الأركان الجنرال الجوي بول سالفا.

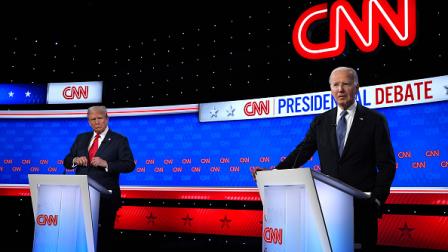

وتمثّل هذه الاستراتيجية الجديدة تطوراً فارقاً، حمل جهات كثيرة، ولا سيما المناهِضة منها للسلاح النووي أصلاً، على إبداء الخشية من الذهاب إلى هذا المدى العسكري في استعمال النووي، خصوصاً أنه يأتي بعد تراشق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بلغة التهديد بالضغط على الزر النووي الذي يتحكم به كلا الرئيسين. كما استحضر، في هذا الإطار، موضوع الصلاحية القانونية التي ينفرد بها الرئيس الأميركي في "الكبس على هذا الزر"، بما قد يؤدي إلى حرب نووية. وجاء تحذير مبعوث الولايات المتحدة إلى مؤتمر نزع السلاح النووي في جنيف روبرت وود من أن المخزونات النووية في الصين وروسيا وكوريا الشمالية تزيد "لتهديد دول أخرى مسالمة"، ليزيد من المخاوف الجدية لناحية إمكانية اندلاع نزاع نووي.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية قد خصّصت جلسة استماع للخبراء، لمناقشة هذا الموضوع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن أثيرت مخاوف من تبعات تفرّد ترامب بقرار من هذا العيار الذي قد تترتب عليه نتائج من نوع البقاء أو الفناء. وبعد نقاش واستطلاع للآراء، تقرّر عدم المسّ بهذه الصلاحية الآن. وقد أثار الجدل حول هذه الصلاحية، الشكوك حول خطورة انفراد الرئيس بها، والتي يقال إنه قد جرى وضع كوابح عسكرية لها للتأكد من مدى جدارة القرار عسكرياً، قبل تنفيذه.

واعتمدت واشنطن أيام الحرب الباردة وبعد هيروشيما، على النووي كوسيلة للردع، في إطار استراتيجية الاحتواء التي رسمها الدبلوماسي الأميركي المحنّك جورج كانن "لوقف تمدّد الاتحاد السوفييتي". وقد جرى توظيفها كسياسة توالت مع توالي الإدارات حتى سقوط جدار برلين. وكانت الغاية من هذه الاستراتيجية تفادي الاحتكاك مع الخصم السوفييتي، والذي قد يؤدي إلى حرب نووية. وقد نجحت، ولو أنها لم تمنع حصول أزمة الصواريخ الكوبية في مطلع الستينات، والتي انتهت هي الأخرى بالاحتواء من جانب الطرفين.

أمّا الآن، فقد تغيّرت قواعد اللعبة. وتقول واشنطن إن القوى النووية الأخرى تعمل على تحديث وتطوير ترسانتها النووية. فالصين تقوم بمشروع من هذا النوع، وروسيا ماضية في تصنيع قنبلة "يفوق مفعولها قنبلة هيروشيما بستة آلاف مرة"، وهكذا كوريا الشمالية، وربما إيران لاحقاً. وهو الأمر الذي يقتضي التصرّف بصورة "واقعية"، كما يقول البنتاغون. والواقعية هنا تعني الانقلاب على السياسة المتبعة منذ ريغان، وبالتحديد الانقلاب على توجّه إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وحلمه "بعالم خالٍ من النووي".

وضمن هذا التصوّر، جرى التوقيع على اتفاقية خفض التسلح عام 2010 (نيو ستارت) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، والتي انخفض بموجبها عدد الرؤوس النووية الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 1393، فيما انخفض عدد الرؤوس الروسية إلى 1444. وبحسب المعلومات، فإن موسكو عرضت تجديد هذه الاتفاقية التي ينتهي مفعولها عام 2021، لمدة خمس سنوات أخرى، "لكن ترامب بدا غير راغب في ذلك"، وفق ما تردّد.

وعلى قاعدة هذا الرفض، يرى المراقبون أنّ التوسّع في استخدام النووي يأتي بمثابة خطوة "مغرية" للإدارة التي لوّحت بهذه الورقة، وربما باستعمالها في مواجهتها لتحديات صعبة مثل الحالة الكورية الشمالية. ومن هنا المآخذ على الاستراتيجية الجديدة، إذ "لم يشرح البنتاغون دواعي الحاجة إلى المزيد من الأسلحة النووية التكتيكية، لأقوى ترسانة على وجه الأرض، كي تواجه التهديدات النووية والتقليدية"، كما يقول الخبير توماس كونتريمان، مساعد وزير الخارجية السابق ورئيس مجلس إدارة "جمعية مراقبة أسلحة الدمار" في واشنطن.

ويضيف كونتريمان أن ما يدعو إلى الخشية هو "أن الإدارات الأميركية المتعاقبة ومن الحزبين، دأبت باستمرار على تضييق الشروط التي تقتضي اللجوء إلى النووي، لكن الآن وللمرة الأولى، يحصل العكس، إذ يجري توسيع دائرة هذه الشروط". ومن عواقب هذا التوسيع أنه "يقوّض قدرة واشنطن على ضمان نظام حظر التجارب النووية الذي يمنع دولاً أخرى من امتلاك النووي"، بحسب ما قالت الخبيرة جوان روهلفين في ندوة بمؤسسة "كارنيغي" للدراسات في واشنطن، مضيفةً أنّ أخطر ما في هذه الاستراتيجية أنها "تجعل أيّ شيء يبدو وكأنه مسمار نووي يلزمه مطرقة نووية للتعامل معه".

التراخي في الملف النووي، في ظروف الانفلات والتوتر التي يعيشها العالم في الوقت الراهن، لا يؤدي سوى وظيفة صبّ الزيت على النار. ربما يكون للاستراتيجية جانبها الردعي، بحيث تحذّر من مغبة اللعب بالنار والقيام بعمليات من العيار المدمر. لكن في زمن المخاطبة بلغة الزر النووي، تبدو هذه النقلة النووية مشحونة باحتمالات الاحتكاك، وفي أحسن الحالات بالتشجيع على انتشار أسلحة الدمار من باب أن هذه القنبلة تشكل ضمانة أمنية رادعة. وإذا كان لا خلاص من الخطر النووي في نهاية المطاف، مادام امتيازاً للكبار وحدهم، فإن انتقال أكبر الكبار إلى طور ترخيص استعماله في غير مواجهة نووية، من شأنه أن يفاقم من خطورة الكابوس النووي.