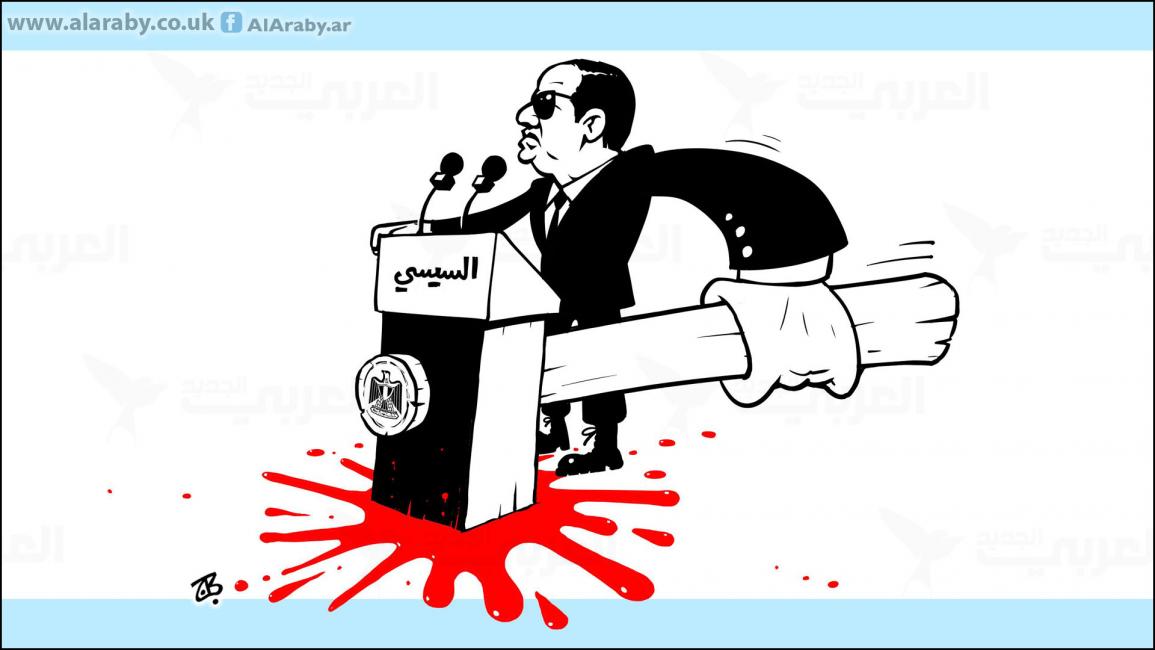

أي حوار يدعو إليه السيسي؟

أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في خطاب له في 26 إبريل/ نيسان الجاري، مبادرة للحوار السياسي، كما دعا إلى تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي عن المعتقلين السياسيين، معبرا عن سعادته الشخصية بالإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين قبل أيام. وجاء الإعلان عن المبادرة والعفو ضمن حزمة من مبادرات أطلقها السيسي في الخطاب نفسه تركّزت على جهود الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا، حيث طالب السيسي الحكومة المصرية بإعلان خطة اقتصادية متكاملة لمواجهة تداعيات الحرب، وتشجيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وطرح شركاتٍ مملوكة للمؤسسة العسكرية في البورصة المصرية. وسبق للسيسي الحديث عن مبادرة الحوار السياسي، في لقاءٍ عقده في 21 من أبريل/ نيسان الجاري، مع عدد من الصحافيين المصريين، مؤكّدا أنها تأتي ضمن جهود إطلاق ما سماها الجمهورية الجديدة في مصر.

لم تتضح بعد طبيعة الحوار الذي دعا إليه السيسي سوى أنه سينعقد تحت إشراف إدارة المؤتمر الوطني للشباب، وأنه سيشمل "كل القوى السياسية بدون استثناء أو تمييز"، وأن السيسي نفسه سيشارك في مراحل الحوار المتقدّمة، وأن نتائجه سوف تعرض على البرلمان المصري للإسهام فيها. وليست واضحة أيضا الأسباب التي دعت الرئيس المصري إلى إعلان هذه المبادرة في الوقت الحالي، وإنْ قال، في خطابه، إنه ركّز، في بداية حكمه، على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي أولا، وأنه انشغل بحلّ مشكلات اقتصادية عاجلة، مثل توفير المياه والكهرباء، وتطبيق خطط عاجلة لمواجهة مشكلات الاقتصاد المصري، مؤكّدا أن الخطط الاقتصادية التي طبقها منذ عام 2016 ساعدت مصر كثيرا على مواجهة تبعات أزمتي وباء كورونا وحرب أوكرانيا، وعلى تمكين الاقتصاد المصري من النمو بشكل مستمر خلال الأزمتين. كما يؤكّد السيسي على أن مصر تعرّضت لهزّات اقتصادية وسياسية وأمنية خطيرة بعد ثورة يناير. أزمات أدّت إلى انتشار الإرهاب، وتبديد الاحتياطي النقدي للبلاد، وتعميق مشكلاتها الاقتصادية، مشيدا بالدعم الذي حصلت عليه مصر من بعض الدول العربية بعد يوليو/ تموز 2013، والذي قدّره بعشرات المليارات من الدولارات، وبالجهود الاقتصادية التي بذلتها حكومته لعلاج تبعات ثورة يناير الاقتصادية والسياسية والأمنية، مشيرا إلى أن مؤسسات الأمن المصرية قدمت 3277 شهيدا و12280 مصابا بإصابات مقعدة عن العمل في مواجهاتها مع الجماعات الإرهابية، منذ 2013.

أي حوار في ظل القبضة والهيمنة الأمنية القوية على مختلف جوانب العمل السياسي في مصر؟

وبناء على ما سبق، وما هو معروف عن النظام المصري الحاكم، تبقى دعوة السيسي إلى الحوار غامضة ولا تبشر بالكثير، للأسباب التالية:

أولا: لا تتوفر معلومات كافية عن الحوار وهدفه والقوى المنظمة له والراعية له والمشاركة فيه، خصوصا في ظل القبضة والهيمنة الأمنية القوية على مختلف جوانب العمل السياسي في مصر، منذ انقلاب يوليو 2013، بما في ذلك عملية اختيار أعضاء البرلمان المصري نفسه، والتحكّم في عملية التشريع، وتنظيم مختلف الفعاليات السياسية الرئيسية، وهذا يعني أن النظام المصري الأمني الحاكم يريد أن يكون هو من يرعى ويدير الحوار السياسي.

ثانيا: ما زال النظام يصر على رواياته للأحداث، وعلى تبرئة ساحته بشكل كامل، حيث قال السيسي إن بعض القوى سعت إلى "الإساءة للجيش" بعد ثورة يناير من خلال "قتل الناس في محمد محمود، ماسبيرو، والمجمع، والتشويه الذي تم على مدى سنة ونصف"، ويصرّ أيضا على أنه لم "يتآمر" على الرئيس محمد مرسي رحمه الله، وعلى أن إطاحة حكمه (مرسي) كانت ضرورية، لأن الإخوان المسلمين لم يكونوا "مستعدّين" للحكم، وعلى أنه يحقق "إرادة الناس"، وعلى أن أسلوب تعامل قوات الأمن المصرية مع الأزمات التي واجهت مصر منذ 2013 كان ضروريا، وكان حربا على الإرهاب، كما يصرّ أيضا على أن سياساته الاقتصادية كانت صحيحة وناجحة. وهذا يعني أن الرئيس المصري لا تشغله فكرة البحث عن الحقيقة، ولا محاسبة المسؤولين، ولا تحقيق العدالة، ولا التعلم من أخطاء الماضي. كما لا يعترف بأي خطأ جرى ارتكابه، ويفضّل التركيز على المستقبل، وعلى ما يسميها الجمهورية الجديدة، وعلى أن يكون للقوى السياسية "بلا استثناء أو تمييز" دور في الحوار المنتظر.

الأسباب الحقيقية التي دفعت النظام المصري إلى الدعوة إلى الحوار، تبقى غير واضحة

ثالثا: ليس واضحا ما يقصده السيسي بالجمهورية الجديدة، فلو كان يقصد بها التغييرات التي أجراها على نظام الحكم العسكري الحاكم في مصر منذ 1952، فالواضح أن مصر لم تشهد أي جمهورية جديدة منذ يوليو 2013، وما زالت تدور في فلك نظام 1952 بدولته العميقة القائمة على مثلث الرئيس والجيش والاستخبارات، كما يشرحه روبرت سبرنغبورغ في كتابه الهام "مصر". بل أضرّت التغييرات التي استحدثها السيسي ببعض التقدّم الذي شهده نظام 1952 خلال حكمي أنور السادات وحسني مبارك، والمتمثل في تعميق القشرة المدنية للنظام العسكري. حيث أعاد الحكم الاستبدادي المفرط، والقمع الأمني غير المقيد بقانون أو دستور، ودمّر الحياة السياسية والقوى السياسية المختلفة. وعلى الصعيد الاقتصادي، أطلق السيسي يد المؤسسات التابعة للمؤسّسة العسكرية في الاقتصاد المصري، وقوّض القطاع الخاص، وعجز عن تبنّي أي خطط لتعميق التصنيع أو إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، كما أغرق البلد في الديون. حيث اقترض السيسي حوالي 40 مليار دولار كل عام من مصادر داخلية وخارجية منذ عام 2016، مما أدى إلى مضاعفة الدين العام في مصر خلال خمس سنوات فقط منذ عام 2017 ليصل إلى حوالي 400 مليار دولار في نهاية العام الحالي. كما خفّض العملة المصرية بأكثر من نصف قيمتها أمام الدولار، ما دفع ملايين المصريين تحت خط الفقر، وتواجه مصر حاليا أزمة اقتصادية جديدة، على الرغم مما تحملته من أعباء اقتصادية واجتماعية وديون باهظة.

في مثل هذه الظروف، لا تبدو مصر مُقدمةً على جمهورية جديدة، بل تبدو مقدمةً على صورة أخرى من صور الحكم الاستبدادي العسكري التي عاشتها البلاد من انقلاب الجيش على الحكم الملكي في 1952، كما تبدو مصر أيضا أكثر قلقا على مستقبلها في ظل تردّي البلاد المستمر منذ ذلك الحين، وتفاقم أزمة الديون أخيرا، والتدمير الذي تعرّضت له مختلف القوى السياسية والمجتمعية.

لا تبدو مصر مقدمةً على جمهورية جديدة، بل تبدو مقدمةً على صورة أخرى من صور الحكم الاستبدادي العسكري

رابعا: من الصعب أيضا تصوّر أن تقوم المعارضة المصرية بأي استجابة جادّة لدعوة الحوار التي جرى إطلاقها، وذلك بسبب التدمير المنظّم الذي تعرضت له منذ 2011 على يد قوات الأمن، وأدّى إلى مقتل المئات من أبنائها، وسجن عشرات الآلاف، وفرار مئات وربما آلاف منهم إلى الخارج، ناهيك عن التدمير المنظم للعمل العام، وقد يشارك بعض الأشخاص أو القوى في بعض دعوات الحوار التي يطلقها النظام، ولكنها تبقى مشاركات فردية أو غير منتظمة بسبب تفكّك قوى المعارضة المصرية نفسها.

خامسا: تظل الأسباب الحقيقية التي دفعت النظام المصري إلى الدعوة إلى مثل هذا الحوار غير واضحة. وقد ترتبط بضغوط يتعرّض لها من الدائنين الدوليين، والذين يشعرون بأن مصر تسير في الطرق الخطأ، ولم يعد من المقبول أن تحصل على مزيد من الديون من دون القيام بإصلاحات أساسية، مثل إعادة بناء المؤسسات، والعودة، ولو قليلا، إلى احترام حكم القانون وتحرير القطاع الخاص والحد من توغل شركات المؤسسات العسكرية في الاقتصاد. وربما ارتبطت بالأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر والتكاليف الباهظة التي تفرضها على المصريين، وسعى النظام إلى تحميل "المعارضة" بعض تلك التكاليف. وقد ترتبط أيضا بمساعي التهدئة التي يشهدها الإقليم لأسباب مختلفة، وسعي دول المنطقة إلى إعادة ترتيب أوراقها.

وبناء عليه، سترحب القوى السياسية المصرية، بدون شك، بالإفراج عن بعض المعتقلين، وبتخفيف قبضة الأمن وحالة الاحتقان السياسي، وقد يشارك بعضها في دعوات الحوار فور إطلاقها. ولكن التشاؤم سيظل سيد الموقف، فالنظام لا يريد أن يعترف بأخطاء، وهو من يرعى الحوار ويديره، والجمهورية الجديدة بلا أفق إيجابي يُذكر، والقوى السياسية أضعف من أن تكون وسيطا بين الشعب والنظام أو قادرة على تطوير الحوار محدود الأفق، ويبقى التراجع المستمر سيد الموقف، ولو استمر بطيئا في معظم الأحيان، أو تسارعت خطاه بشكل مفاجئ في أحيان أخرى.