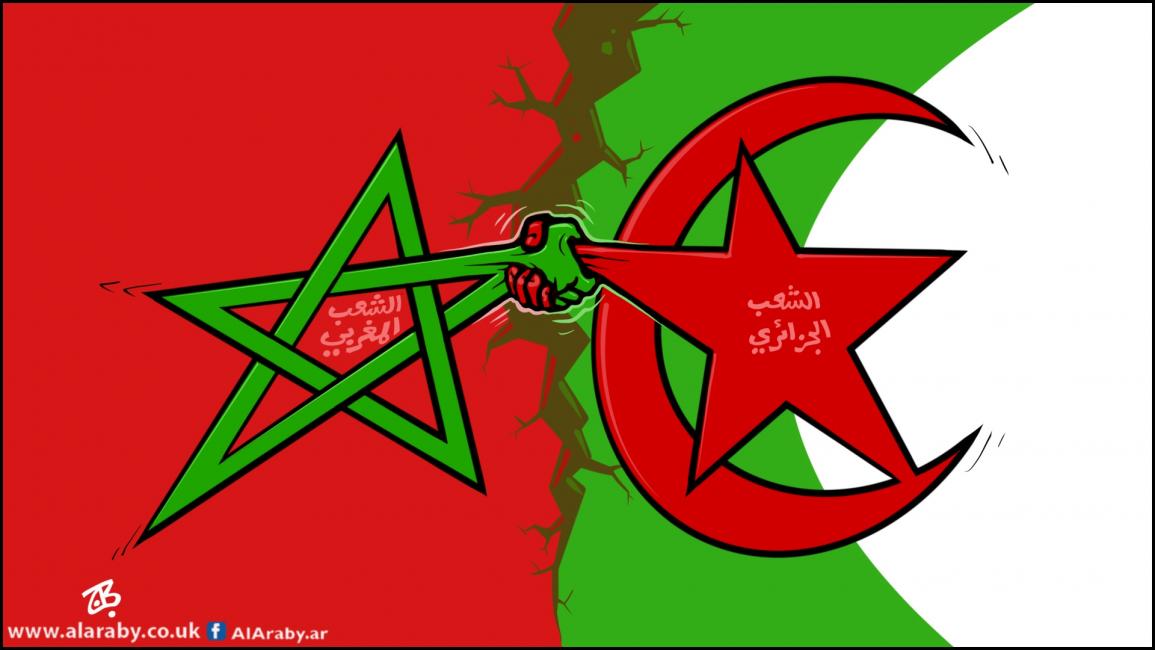

الجزائر والمغرب وضرورة مراجعة العمل الدبلوماسي

كما كان متوقعا، أعلنت الجزائر، عبر وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، في 24 من الشهر الماضي (أغسطس/ آب)، قطع علاقاتها مع الجارة المغرب. وليست هذه القطيعة الأولى من نوعها بين البلدين، فقد عرفت العلاقات بين البلدين، منذ ستينيات القرن الماضي، مدّاً وجزراً وأزمات مختلفة، تضمنت كذلك قطع العلاقات الدبلوماسية. ولكن، وعلى الرغم من التوتر شبه الدائم بين البلدين، وضعف حجم التبادل التجاري بينهما، إلا أنهما سعيا دوما إلى الحفاظ على مستوىً، ولو محدود من العلاقات الدبلوماسية التي تقوم عليها العلاقات بين الدول. فهل القطيعة الدبلوماسية المعلنة أخيرا تشبه ما سبقها؟ وبالتالي يمكن اعتبارها غمامةً عابرة أو حدثا؟ أم أن العوامل التي أنتجت القطيعة الحالية تختلف عن تلك التي أنتجت التوترات السياسية في الماضي، ما قد يترتب عليه تحول في طبيعة العلاقات بين النظامين؟

لم ترتق العلاقات بين الجزائر والمغرب منذ استقلالهما إلى طموحات الشعبين في إقامة علاقات تعاون وشراكة، من أجل تحقيق فكرة الاتحاد المغاربي التي تبلورت في أول مؤتمر للأحزاب المغاربية في طنجة في 28 - 30 إبريل/ نيسان 1958. عرفت العلاقات الجزائرية المغربية فترات فتور وتوتر في مراحل مختلفة، وارتبطت التوترات بعوامل مختلفة، منها ما يعود الى إشكالات حدودية، كعدم اعتراف المغرب بالحدود الموروثة عن الاستعمار، ما أدّى إلى حدوث أول أزمة سياسية بين البلدين خلال حرب الرمال في أكتوبر/ تشرين الأول 1963. وتعود الأزمة الثانية إلى حربي أمغالا، الأولى والثانية، سنة 1976، والتي نتجت عن معارك بين جنود جزائريين ومغاربة، بالإضافة إلى وجود عساكر من قوة جبهة البوليساريو.

لكن، وعلى الرغم من الخسائر البشرية من كلا الطرفين في تلك الحروب، فإن الجزائر والمغرب لم يقطعا علاقاتهما الدبلوماسية التزاما من النظامين بمبدأ الإبقاء على علاقاتهما المؤسساتية حفاظا على العلاقات بين الدولتين، بل وحتى المحافظة على التواصل المباشر بين قادة الدولتين. فعلى سبيل المثال، أدّى التواصل المباشر بين الملك الحسن الثاني والرئيس أحمد بن بلّة سنة 1965 إلى وأد نزاع حدودي جديد، بعد محاولة معارضين للنظام المغربي الذين وجدوا اللجوء في الجزائر تجاوز الحدود المغربية. بعد ذلك، طلب الرئيس بن بلّة من المعارضة المغربية المقيمة في الجزائر الالتزام بالهدوء، تأكيداً منه على حرص الدولة الجزائرية على الحفاظ على علاقاتها مع الدولة المغربية. وتمسك البلدان من خلال التواصل المباشر بينهما بالتعاون لفض الخلاف الحدودي في عهد بومدين كذلك، ففي أول لقاء رسمي بين الرئيس هواري بومدين والملك الحسن الثاني في يناير/ كانون الثاني 1969 في ايفران، اتفقا على معاهدة حسن الجوار بين البلدين، ليتم استكمال ترسيم الحدود بين البلدين سنة 1972 في مؤتمر القمة الأفريقية في الرباط.

على الرغم من الاختلافات العقائدية بين النظامين، إلا أنهما عملا على إقامة علاقات تقوم على الدبلوماسية التقليدية

لم يدم التعايش السلمي بين النظامين الجزائري والمغربي طويلا، بل سرعان ما برزت القطيعة الدبلوماسية واحدة من آليات إدارة العلاقات الثنائية، على الرغم من غياب صراع عسكري مباشر، كما حدث في حرب الرمال وحرب أمغالا. وتعود أول قطيعة دبلوماسية بين الجزائر والمغرب إلى 6 مارس/ آذار 1976، حين أعلن الحسن الثاني ذلك بعد اعتراف الجزائر بـ"الجمهورية العربية الصحراوية". وهكذا برزت، وللمرّة الأولى، محورية القضية أو المسألة الصحراوية في العلاقات بين النظامين. وقد دامت هذه القطيعة 12 سنة، حيث بقيت الحدود البرّية مغلقة بين البلدين. لكن، وعلى الرغم من القطيعة الدبلوماسية، فإن الطرفين عملا على إيجاد انفراج في علاقاتهما، على أعلى مستوى، من خلال لقاء الحسن الثاني وبن جديد سنة 1983، في قرية حدودية بين البلدين. وتلته اجتماعات لجان وزارية مشتركة، بالإضافة إلى اجتماعاتٍ غير معلنة بين دبلوماسيين من البلدين، ومهدت هذه اللقاءات لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 16 مايو/ أيار 1988.

إذن، لا يمكننا الحديث عن قطيعة مطلقة، لأن البلدين بقيا دوما على تواصل ولو محدود. وتزامن رجوع الدفء إلى العلاقات الجزائرية المغربية مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حينه، شمعون بيريس، إلى المغرب ولقائه الحسن الثاني في 22/07/1986 في إفران، ثم في الرباط. ولم يتأثر مسار المصالحة الجزائرية المغربية بهذا اللقاء بصفة مباشرة، لينفصل بذلك هذا المسار عن مسار علاقات المغرب الخارجية، بما فيها مع إسرائيل.

على الرغم من الاختلافات العقائدية بين النظامين، المغربي والجزائري، إلا أنهما عملا على إقامة علاقات تقوم على الدبلوماسية التقليدية، على الرغم من محورية الأجهزة الأمنية بالنسبة لهما داخليا. لكن مع بداية تسعينيات القرن الماضي، ودخول الجزائر في أزمة سياسية داخلية، وبروز إشكالية الإرهاب، طغت المقاربة الأمنية على العلاقات بين البلدين، معلنة تراجع دور الدبلوماسية التقليدية والمقاربة السياسية. ويشهد على هذا التحول اتهام المغرب المخابرات الجزائرية، بصفة مباشرة ولأول مرة، بالضلوع في تفجير فندق أطلس أسني في مراكش في 24 أغسطس/ آب سنة 1994. تراجع بذلك دور الدبلوماسية التقليدية، فاتحا الباب أمام علاقات دبلوماسية جديدة يطغى عليها الطابع الهجومي (aggressive). وتزامن هذا التحوّل في طبيعة العمل الدبلوماسي بين البلدين، مع بروز إشكالات جديدة في العلاقات بين الجزائر والمغرب، كقضايا الإرهاب، الجماعات الإسلامية، الأمن الإقليمي، تجارة المخدرات، الهجرة، الاتجار بالبشر، .. إلخ. يضاف إلى ذلك توسّع المنافسة بين الدولتين في المغرب العربي والساحل الأفريقي، بل وحتى في علاقاتهما مع الاتحاد الأوروبي. بذلك برزت الدبلوماسية ذات الطابع الهجومي نوعا جديدا من الدبلوماسية في عالم متحوّل ومعقد.

مستقبل المغرب العربي، ومستقبل العلاقات العربية، لا يتحمل قطيعة طويلة، كما كانت الحال في القطيعة الأولى بين المغرب والجزائر والتي دامت 13 سنة

ولعل ما يشهد على التحوّل في طبيعة العمل الدبلوماسي في المغرب العربي أخيرا فتح المغرب جبهات صراع متتالية مع دول مختلفة، وفي مجالات مختلفة منذ بداية 2021. فعلى سبيل المثال، علق المغرب علاقاته مع ألمانيا في بداية شهر مارس/ آذار، بسبب موقف الأخيرة من قضية الصحراء المغربية، تلا ذلك فتح المغرب أزمة جديدة مع إسبانيا من خلال توظيف الرباط إشكالية الهجرة في علاقاتها مع إسبانيا، بسماح السلطات المغربية لحوالي ثمانية آلاف شاب مغربي بعبور سبتة للوصول إلى إسبانيا. ولم تستثن هذه المقاربة الجديدة للدبلوماسية المغربية الجارة الجزائر. وشمل التوجه الجديد للدبلوماسية المغربية تجاه الجزائر مجالاتٍ مختلفة، منها ما يرتبط بالخوض في الشأن الداخلي الجزائري، من خلال دعوة السفير المغربي في الأمم المتحدة، عمر هلال، في اجتماع دول عدم الانحياز، يومي 13 و14 يوليو/ تموز، إلى "استقلال شعب القبائل" في الجزائر، وهو ما يعتبر انتهاكاً لقدسية التراب الجزائري؛ يضاف إلى ذلك دعم وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، تصريحات موجهة ضد الجزائر من وزير خارجية إسرائيل في الدار البيضاء في 12 أغسطس/ آب، مرتبطة بعلاقات الجزائر بإيران. يضاف إلى ذلك دعم المغرب عضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي، منتصف شهر أغسطس. وزاد في تأزم العلاقات الجزائرية المغربية هذا الصيف ما نشر عن تورّط المغرب في فضيحة تجسس باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي منذ 2017، وهو ما نفته الرباط. ونشر أن ضحايا هذه العملية مسؤولون وعسكريون جزائريون رفيعو المستوى.

التحول في طبيعة العمل الدبلوماسي بين المغرب والجزائر، والذي ترتب عليه تعدّد المواقف الهجومية في فترة وجيزة، هو الذي سرّع، بالدرجة الأولى، في إنتاج القطيعة الدبلوماسية بين البلدين، فالعلاقات الهشّة بطبعها بين البلدين، والتي اعتادت على إدارة خلافات تقليدية، لم تكن مهيأة للتعاطي مع ملفاتٍ خلافيةٍ مختلفة في الوقت نفسه، الملفات التي تداخل فيها المحلي والإقليمي والدولي.

التواصل المباشر بين البلدين، وعلى أعلى مستوى، كما حدث في الماضي، يبدو الآلية الأنسب، برد الاعتبار للدبلوماسية التقليدية

دخلت العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب عهدا جديدا من دون أدنى شك، لكن ومهما كانت انعكاسات الحرائق الدبلوماسية لصيف 2021 على العلاقات بين الدولتين، فإن مستقبل هذه العلاقات، ومستقبل المغرب العربي، ومستقبل العلاقات العربية، لا يتحمل قطيعة طويلة، كما كانت الحال في القطيعة الأولى والتي دامت 13 سنة. نقول هذا، لأن آثارا على كل دول المنطقة لكلفة قطيعة طويلة في منطقة تعرف تحديات راهنة ومستقبلية معقدة ومركبة، تستدعى حلولاً إقليمية ومشتركة. ولهذا على الدبلوماسية المغاربية، بدلا من السعي وراء تحالفات مع البعيد، أن تعزّز قواعد العمل المشترك في كل المجالات مع القريب، أي أن تعزز قواعد الدبلوماسية المرنة والمتوازنة وضبط النفس. ولا عيب في مراجعة الخيارات الحالية، إذا كان ذلك يخدم العلاقات المشتركة بين الدول المغاربية.

ونظرا إلى بطء حل الأزمات وتحرّك الوساطات في العالم العربي، فإن التواصل المباشر بين البلدين، وعلى أعلى مستوى، كما حدث ذلك في الماضي، يبدو الآلية الأنسب، من خلال رد الاعتبار للدبلوماسية التقليدية وتفعيل دورها الطبيعي في إطفاء نيران الدبلوماسية الهجومية. بهذا، يمكن أن يفتح البلدان عهداً جديداً في علاقاتهما خالياً من التوترات والتهديدات والأزمات المتكرّرة، لأن التحدّيات التنموية والأمنية والبيئية المشتركة لن يتم التغلب عليها بالتحالفات البعيدة أو الحلول المحلية، بل فقط بمقاربة جهوية وإقليمية، حتى لا نورّث الأجيال المقبلة من المغاربة كراهية الآباء والأجداد وأحقادهم وإخفاقاتهم.