الدكتاتور الفاشل

ليس سهلاً أن تكون دكتاتوراً، وبالأحرى أن تكون دكتاتوراً ناجحاً. أغلب الدكتاتوريين، "الناجحين" في مهامّهم الدكتاتورية، الذين عرفهم التاريخ كانوا عباقرة في زمانهم وبين ناسهم، عرفوا كيف يفرضون سلطتهم على من دونهم بالحديد والنار، وبالترهيب تارة والترغيب تارة أخرى، وبعض هؤلاء، خصوصا المستنيرين منهم، نجحوا في بناء أوطانهم وفي الرفع من مكانة شعوبهم بين الأمم. لذلك امتدحت أدبياتٌ كثيرة في علم الاجتماع السياسي "المستبد المستنير" و"المستبد العادل"، وهذه فئة قليلة لا تتكرّر إلا نادراً، وعدد من اتسموا بهذه الصفات يعدون على رؤوس الأصابع. ومع ذلك، يبقى الاستبداد استبداداً والدكتاتور دكتاتوراً، مهما حاول تزيين صورته وإصلاح نهجه في الحكم والسيطرة على رقاب الناس ومصائرها، لأن الناس يولدون أحراراً متساوين في كل شيء، والقيام بشؤونهم وتحمّل مسؤولية رعايتها تكليف قبل أن يكون تشريفاً، ومن لا يجد في نفسه القدرة على تحمّل المسؤولية، لا أحد يجبره عليها إلا إذا كان فعلاً هو نفسه مجبرا لا بطلا. وفي هذه الحالة، يكون الدكتاتور نفسه خاضعاً لسلطة أكبر منه، سلطة تستغلّ نزعته نحو التسلّط وقهر الناس، لمرضٍ في نفسه، لاستعماله سوطًا في يدها تقمع به الشعوب وتقهر به الناس، وهذه عيّنة من "الدكتاتوريين الفاشلين"، الذين يثيرون الشفقة أكثر مما يثيرون البغضاء والكراهية، وتحتاج قراءة تصرّفاتهم الهوجاء إلى التحليل النفسي أكثر منه إلى التحليل السياسي، لأنها تصدر عن حالات مرضية تستدعي العلاج، وليس النقد، وأبعد من ذلك التشفي، والعياذ بالله!

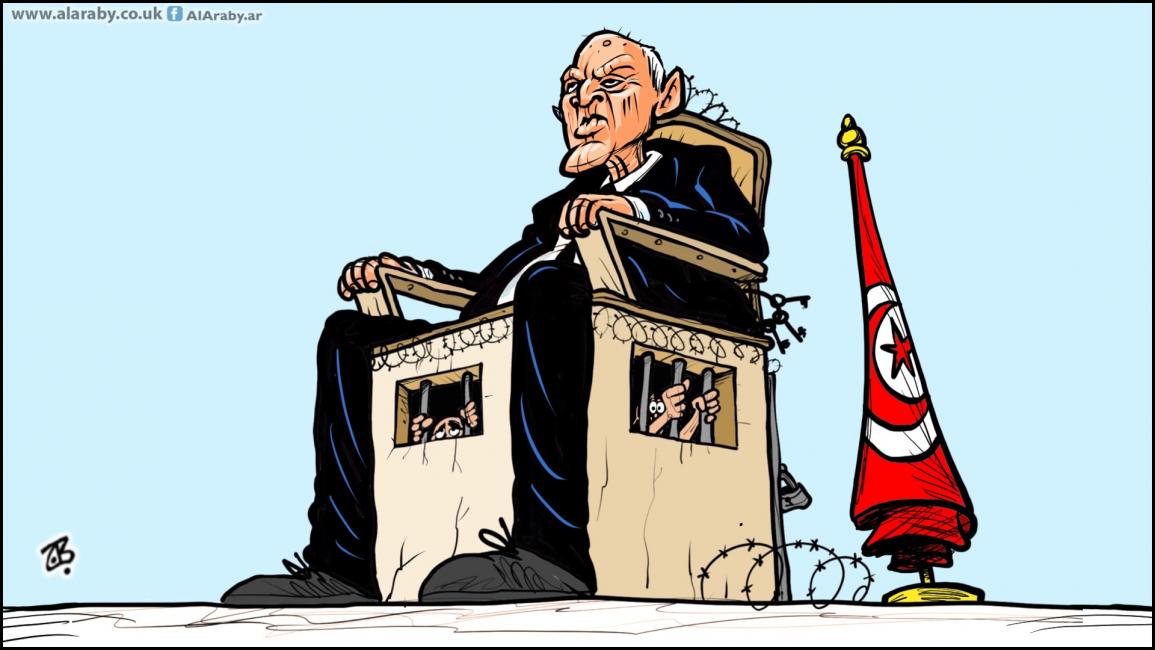

الرئيس التونسي قيس سعيّد، من طينة الدكتاتوريين الفاشلين، بل إنه فشل حتى في أن يصبح دكتاتوراً ليحكم عليه التاريخ، هل فشل في مهمته "الدكتاتورية" أم لا، فالرجل الذي جاء إلى السلطة في انتخابات ديمقراطية في بلد وجد فيه مؤسّسات ديمقراطية حقيقية صنعتها إرادة الشعب التونسي عقب ثورته عام 2011 على دكتاتور آخر هو زين العابدين بن علي، أول ما بدأ به حكمه هو الانقلاب على كل مظاهر الديمقراطية في بلده. بدأ بالدستور الذي عدّله بقرار أحادي منه، وتفصيل فصوله على مقاس دكتاتوريته الفاشلة، وحلّ مجلس النواب المنتخب بطريقة ديمقراطية ليحل مكانه مجلسا تحت وصايته بلا صلاحيات أو اختصاصات أو سلطات، وطرد الحكومة المنتخبة ليأتي بموظّفين يشتغلون تحت إمرته، يغيّرهم كلما أراد وفي أي وقت، واعتقل معارضيه، وكل من تجرأ على انتقاد نهجه، حتى لو كان من أقرب مسانديه أو ممن يشاركونه الرغبة الحاقدة نفسها في إجهاض المشروع الديمقراطي التونسي الذي كان يُنظر إليه استثنائيا ونموذجيا في صحراء الدكتاتوريات العربية. ولم يراع في ذلك حتى كبار السن، مثل الشيخ الوقور راشد الغنوشي الذي يعدّ اليوم أكبر معتقل سياسي سنّا في العالم تجاوز عمره 83 سنة ونيفا، كما لم يستح من زجّ نساء في سجون بلاده التي تقبع بها اليوم تسع سيدات، من بينهن السياسيات والحقوقيات والمناضلات والمحاميات والصحافيات. وطبعا، لا مقارنة هنا مع ما يجري في سجون مصر أو في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فتلك قصص أخرى. كما أجهز قيس سعيّد على هامش الحرية الصغير التي كانت تفتخر به بلاده، واعتبره التونسيات والتونسيون غنيمتهم ومكسبهم الوحيد من الثورة التي دفعوا ثمنها دما وشهداء وتضحيات كبيرة، في وقت كان فيه سعيّد لا يجرؤ على فتح فمه إلا عند طبيب الأسنان. ويبدو، من حالة الرجل، أنه حتى هذا الأخير لم يكن يجرُؤ على زيارته تجنّبا لكل تأويل قد لا تحمد عقباه في ذلك الزمن الغابر من تاريخ تونس، عندما كانت صكوك الاتهام تؤسس على الغوص في النيات، بل وتفسير الأحلام أحيانا!

يريد قيس سعيّد أن يجعل انتخاباته التي أقصى فيها المنافسين ومنع المراقبين واعتقل الصحافيين، مناسبة لمبايعته، وليس لإعادة انتخابه

سبق لكاتب المقال أن كتب عن دكتاتورية قيس سعيّد الفاشلة. واليوم يعود هذا الدكتاتور الفاشل إلى واجهة الأحداث في بلده، مستغلاً انشغال العالم والرأي العام الدولي بالجرائم المروّعة في غزّة والضفة الغربية، وبالحرب الروسية الغربية المشتعلة في أوكرانيا، من خلال فرض شخصه مرشّحا وحيدا لخلافة نفسه لعهدة رئاسية جديدة. ومثل كل دكتاتور مبتدئ، أقصى كل منافسيه بوضعهم في السجن، بتهم مفترضة أو مفبركة، ومن نجا منهم من السجن أقصته اللجنة "المستقلة" للانتخابات المعيّنة منه، لأسباب واهية رفضتها المحكمة الإدارية التي انتصرت لثلاثة منهم، وأبطلت قرار إقصائهم، لكن لجنة سعيّد تمسّكت بقرار الإقصاء، فلا أحد يمكنه أن ينافس الدكتاتور، وأحد المنافسين الوحيدين اللذين قُبلت ترشيحاتهما جرى اعتقاله يوم الاثنين الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري. وأرنب السباق المتبقي الوحيد في حلبة المنافسة قد يلاقي المصير نفسه، لأن قيس سعيّد يريد أن يجعل انتخاباته التي أقصى فيها المنافسين ومنع المراقبين واعتقل الصحافيين، مناسبة لمبايعته، وليس لإعادة انتخابه!

أكّد الشعب التونسي، الذي خرج للاحتجاج على قرار لجنة الانتخابات رفضها إعادة ثلاثة مرشّحين انتصرت لهم المحكمة إلى السباق الانتخابي، بأنه ما زال يقظاً

منذ وصوله إلى السلطة عام 2019، وخاصة بعد انقلابه على الدستور عام 2021، وقيس سعيّد يُسيّر بلاده بمراسيم رئاسية عبارة عن "فرمانات" غير قابلة للرفض أو النقد أو الطعن. وحول تونس، مهد الثورات العربية، إلى "أيالة" هو الحاكم فيها بأمره، من يعارضه يُعتقل، ومن ينتقده يُعتقل، ومن ينافسه في الانتخابات التي فصل قوانينها على مقاسه ونصب لجنة الإشراف عليها تحت إمرته، يُعتقل. أدخل البلاد في أزماتٍ سياسيةٍ متوالية غير مسبوقة، وأغرق اقتصادها المنهار أصلا في مشكلات يصعُب إيجاد حلول لها. وفرض عليها عزلة دبلوماسية قاتلة وسط محيطها الإقليمي والدولي، بسبب تصريحاته المتشنّجة وقراراته المرتجلة. وأعاد البلاد سنواتٍ إلى الوراء، جعلت كثيرين من التونسيات والتونسيين يحنّون إلى عهد الدكتاتور السابق زين العابدين بن علي!

لقد أكّد الشعب التونسي، الذي خرج للاحتجاج على قرار لجنة الانتخابات رفضها إعادة ثلاثة مرشّحين انتصرت لهم المحكمة إلى السباق الانتخابي، بأنه ما زال يقظا ولم يستسلم لكل حيل الدكتاتور الفاشل لفرض شروطه حتى تُعاد تزكيته في انتخاباتٍ أشبه ما تكون بالاستفتاء العام لمبايعته. ولفضح الدكتاتور وتعريته أمام نفسه وأمام العالم، ما زال الشعب التونسي يملك خياراً حاسماً، هو الذي ينفع في مثل هذه الحالات الخارجة عن كل سياق، وهو مقاطعة انتخابات السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. سيكون هذا القرار أبلغ رسالة وأنصع صورة يرسلها التونسيون مرّة أخرى إلى العالم، بأن شعب ثورة الياسمين، الذي جعل زين العابدين بن علي يهرب تحت جنح الظلام ليلة 14 يناير/ كانون الثاني 2011، هو نفسُه الذي سيجعل قيس سعيّد هذه المرة يهزم نفسه بنفسه، عندما يقف وحيداً أمام صندوق الاقتراع لتجديد الثقة في نفسه بنفسه. عندها سيبدو الدكتاتور عارياً أمام شعبه وأمام العالم.