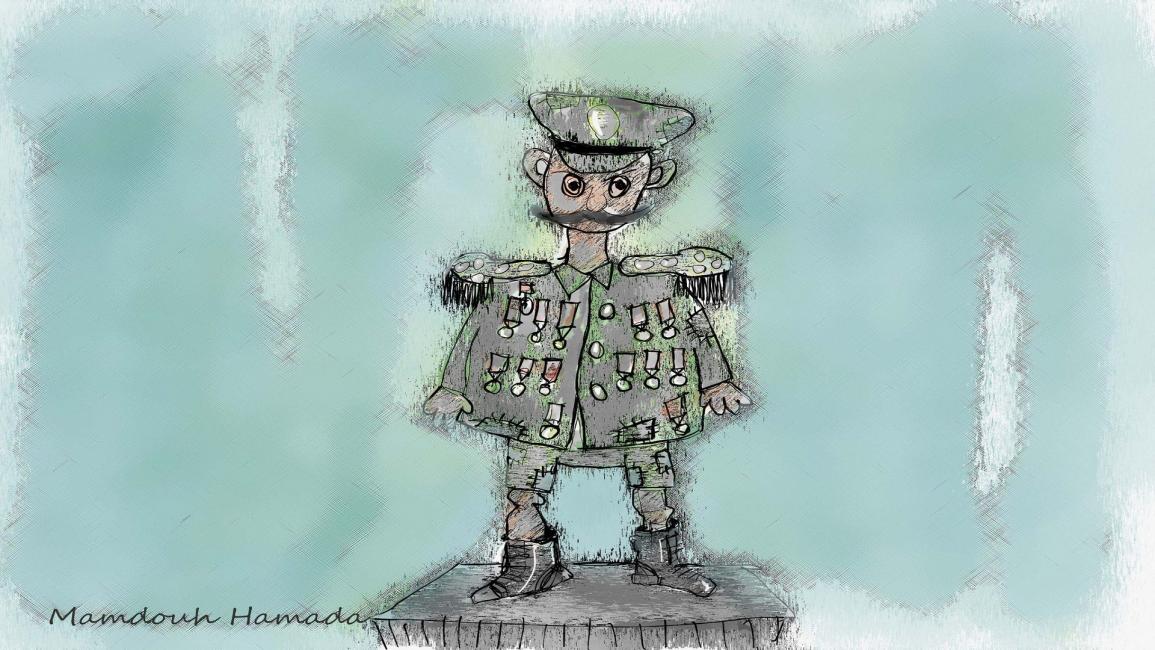

الديكتاتور الزاهد

الزهد خصلةٌ لم يمنّ الله بها على الديكتاتوريين العرب، فكلهم من جماعة الأرصدة الذين يتعاملون مع أوطانهم كأنها شركات مدرّة للأموال. ولكن شاع في العالم عن حكام ديكتاتوريين كثيرين أنهم زهاد، ويتغنّى بهم قسم من رأينا العام على أنهم بناة أوطان، ويقارنونهم مع الديكتاتوريين العرب، للحط من شأن طغاتنا الجشعين، فهذا مات ولم يترك لأبنائه بيتا وآخر لم يكن يملك إلا سرواله الذي يرتديه، وغير ذلك من هذه النماذج. وهذا الأمر هو، بهذا الشكل أو ذاك، مديح للديكتاتورية، فالاقتصار على إدانة الفساد، بتجاهل الاستبداد الذي يميز حكم هؤلاء الزاهدين، والذي أودى بحياة مئات الآلاف، وربما الملايين، من مواطنيهم، ومتجاهلين الخراب الاقتصادي الذي تسبّب به كل منهم في أثناء حكمه، وكل الويلات الأخرى الكثيرة، يعتبر معادلة ناقصة، فالزاهد ماو تسي تونغ في الصين مثلا قرّر يوما أن يسبق إنكلترا في إنتاج الفولاذ، ووظف شعبه كله من أجل تحقيق هذا الهدف، فتحولت البلد برمتها إلى أفران لصهر الفولاذ، ولم يبق في البيوت ملاعق ولا سكاكين، ولا أي أدوات معدنية، فكلها صارت موادّ خاما من أجل إنتاج الفولاذ. ووقودا لهذا العدد الهائل من الأفران، لم يبق في البيوت خشبٌ، لا أبواب ولا نوافذ ولا سقوف، فكلها رميت حطبا في الأفران. والأنكى من ذلك كله تشغيل الفلاحين جميعا في هذا الموضوع، ما تسبب في عدم زراعة الأرز الذي تسبب بدوره بمجاعةٍ استمرّت سنوات، وما تم إنتاجه من الفولاذ بطبيعة الحال كان ذا نوعية سيئة، لا يصلح لشيء. ومثل ماو خروشوف في الاتحاد السوفييتي في قصته مع الذُّرة التي أراد أن يتفوق فيها على أميركا.

ولكن المصيبة أننا عند مراجعة المعلومات نكتشف أنهم لم يكونوا من الزهاد قط، فماو تسي تونغ كان لديه حرملك يكاد يفوق الذي يتحدثون عنه في عهد هارون الرشيد، فقد كان يقيم في قصره الحفلات، ويأتي بفرق الرقص كل أسبوع تقريبا، وكان ينتقي من بين الراقصات أجملهن ويضمها إلى حريمه. هذا ما يحدثنا به طبيبه، لي جيسوي. أما ستالين الذي يقولون إنه لم يكن يملك بيتا ومات ولم يورث لابنته سفيتلانا بيتا، وأنها عاشت بقية حياتها بالإيجار فهذا أيضا غير صحيح، لأن عدة بيوت فخمة كانت تحت تصرّف ستالين، وفي الاتحاد السوفييتي لم يكن هناك ملكية شخصية للعقارات، وكانت كلها تعتبر مستأجرة من الدولة، ولكنها يمكن أن تنتقل إلى الورثة. وعندما مات ستالين، كانت ابنته سفيتلانا تعيش في شقة من أربع غرف، بقيت فيها حتى عام 1966، حيث غادرت إلى الهند، ومن هناك هربت إلى الولايات المتحدة، وبقي أولادها في شقتها تلك. كان هتلر أيضا زاهدا ومتقشفا. ولكن لا أحد يأتي على ذكره، عندما تحدث المقارنات مع طغاة الشرق لأسباب معروفة، فهو ليس المثال المطلوب الاحتذاء به.

ليس مهما على الإطلاق إن كان سروال الطاغية أو قميصه مهترئا أو جديدا. هذا شأنه، فماذا يستفيد الوطن من هذا الموضوع؟ هل تنتعش ميزانية الدولة إذا اشترى سروالا رخيصا أو تنكسر هذه الميزانية إذا اشترى قميصا غالي الثمن؟ لا أظن ذلك، وليس لدي مبرّر لأحاسبه على ذلك، فليرتد الديكتاتور السروال الذي يرتاح فيه. ما يهمني أنني هل أستطيع، أنا المواطن، أن أحاسب هذا الديكتاتور إذا أخطأ، كما فعل ماو في قضية الفولاذ التي تكاد تكون مسرحية هزلية؟ هل سيتمكّن القانون من محاسبته؟ هل سيجرؤ قاضٍ أو محام على الوقوف ضده في المحكمة؟ تستمد قيمة الدولة من فاعلية مؤسساتها، لا من سراويل حكامها وممتلكاتهم. وليست منّة على الشعب أن يموت الديكتاتور وفي جيبه خمس ليرات، فما حاجته لتلك الليرات أصلا، إذا كان البلد كله دكانا يملكه هو؟

أقترح على المعجبين بزهد الطغاة أن يعثروا على آخرين يقارنون طغاتنا بهم، أشخاص عندما انتهت مدة حكمهم، بحسب الدستور، على سبيل المثال، رفضوا إجراء استفتاء لتعديله، وتحويل حكمهم حكمًا أبديا، أن يبحثوا عن رؤساء، عندما يفشلون يقدّمون استقالاتهم، وقد رأينا نماذج في العالم من هذا القبيل حبذا لو يحتذي بها طغاتنا.