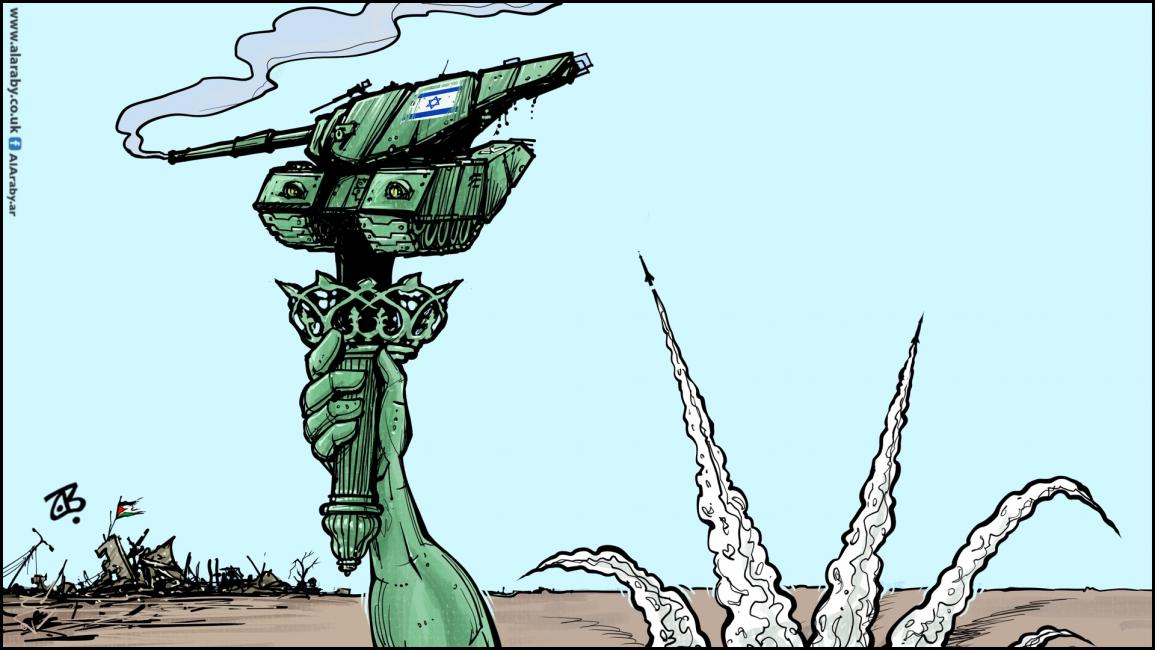

المكارثية الجديدة

تعيش دول غربية عديدة هذه الأيام تحت شبح مخيف، بسبب الاستقطاب الحادّ والعميق الذي يتسم به النقاش بشأن الحرب الإسرائيلية على غزّة، ويهدّد هذا الاستقطاب أو الانقسام، بالدرجة الأولى، ناقدي الصهيونية والسياسة الإسرائيلية بوصف خطابهم بأنه خطاب الكراهية، أو يدعو إلى العنف، لتشهر في وجوههم التهمة الجاهزة بمعاداة السامية. ويبدو أن ما نراه اليوم ليس سوى مقدّمة لما هو آتٍ من خطر يهدّد حرّية الرأي والتعبير، ويحجر على صاحب كل رأي مختلف، عندما يتعلق الأمر بالصراع العربي الإسرائيلي بصفة عامة، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي بصفة خاصة.

ما نشهده اليوم ليس جديدا، فهو مشابه لما جرى بعد أحداث "11 سبتمبر" في الولايات المتحدة، ما أدّى إلى ما سمّيت "الحرب على الإرهاب" التي أدخلت العالم في فترةٍ من القمع بكل أشكاله المادية والمعنوية والفكرية، ما زالت بنيته التحتية مستمرّة، وتقيد حرّية الرأي والتعبير عندما يتعلق الأمر بأنواع معيّنة من الخطاب ووجهات النظر بشأن قضايا حسّاسة، خصوصا تلك المؤيدة بمواقف وآراء مناصرة لقضايا العرب والمسلمين بصفة عامة، وفي مقدّمها القضية الفلسطينية.

الحرب الإجرامية التي تقترفها إسرائيل حاليا ضد الفلسطينيين في غزّة المحاصرة أدّت إلى الكشف عن الوجه الآخر لأنظمة دول غربية لا تُخفي تأييدها ودعمها للكيان الصهيوني

ولكن الحرب الإجرامية التي تقترفها إسرائيل حاليا ضد الفلسطينيين في غزّة المحاصرة أدّت إلى الكشف عن الوجه الآخر لأنظمة دول غربية لا تُخفي تأييدها ودعمها للكيان الصهيوني. وبموازاة تصاعد المسيرات الشعبية الحاشدة في العالم ضد حرب الإبادة الجماعية هذه، تشهد كثير من هذه الدول عودة مكارثية جديدة، تستهدف أنصار القضية الفلسطينية، ومنتقدي سياسات الحكومات الغربية الداعمة لإسرائيل، وكل نشطاء السلام المطالبين بوقف الحرب لأسباب إنسانية. وأدّى هذا التصاعد للموجة الجديدة من المكارثية، التي لا تعلن عن نفسها، إلى تنامي خطاب العداء والكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وإلى زرع جوٍّ من الخوف وعدم اليقين عند صاحب كل رأي مخالف أو معارض للرأي الذي يريد أن يفرض نفسه بقوّة، ويعطّل ملكة النقد وحرية التفكير عند الناس.

وللتذكير فقط، لمن لا يعرف المكارثية، هي تعبير عن حملة القمع الفكري التي شهدتها أميركا في خمسينيات القرن الماضي، قادها سيناتور أميركي يميني يُدعى جوزيف مكارثي ضد كل شخصٍ يُشتبه في أنه شيوعي أو متعاطف مع النظام السوفييتي آنذاك، ثم تحوّلت إلى حملة تحقيقات و"مطاردة الساحرات"، كما يقال، ضد ملايين من الأميركيين الذين خضعوا فعلا لتحقيقات الشرطة والقضاء. ولم يسلم من تلك الحملة حتى الشخصيات السياسية الكبيرة، مثل مارتن لوثر كينغ، وطاولت فنانين ومثقفين وصحافيين تعرّضوا للمضايقات والاضطهاد والطرد من وظائفهم، ما دفع بعضهم إلى الانتحار، وحمل آخرين على النفي الإجباري، مثل الفنان تشارلي شابلن، الذي أٌجبر على قضاء بقية حياته في سويسرا. ومع ذلك، وقف قطاع من المثقفين والمفكّرين ضد تلك الحملة المقيتة، واستنكروا فعلها الذي قوّض، إلى حد كبير، الطابع الديمقراطي للمجتمع الأميركي.

أصبح كل انتقاد لحكومة إسرائيل المتطرّفة يوسم بمعاداة السامية

أما المكارثية الجديدة فتتجلى بوضوح في استخدام كل أساليب الترهيب لإسكات الأصوات المؤيدة للحقّ الفلسطيني، وباتت تشكّل خطرا كبيرا يتهدّد كل من يحمل رأيا مخالفا، بعدما انضمّت إليها وسائل إعلام كبيرة ومؤثّرة تقود هجماتٍ شبيهة بحملة مكارثي ضد الأفراد والمنظمّات التي تنتقد إسرائيل، أو تبدي تعاطفها مع الفلسطينيين، ما بات يشكّل تهديدًا حقيقيا لحرية الرأي والتعبير والحقّ في المعارضة والاختلاف. ومن يتابع وسائل الإعلام الغربية يلاحظ تنامي نوع من الرقابة الفجّة والمقيتة ضد كل من يعبّر أو يحمل أفكارا تعبّر عن دعم أو تعاطف مع الفلسطينيين أمام ما يتعرّضون له من إبادة جماعية على مرأى ومشهد من العالم. وهذه الرقابة التي لا تُخفي وجهها جزء من هذه المكارثية الجديدة المناهضة لأسس المجتمعات الديمقراطية، فكل الأصوات التي تعبّر اليوم، في الغرب، عن تأييدها الفلسطينيين تتعرّض للمنع والإقصاء والتهميش والاستهداف والفصل من العمل، كما حصل مع صحافيين عديدين عاملين في وسائل إعلام غربية عريقة ومؤثّرة.

ولم تسلم من حملة المكارثية الجديدة هذه حتى الشخصيات السياسية البارزة مثل النائبة الأميركية رشيدة طليب التي تعرّضت للوم من الكونغرس الأميركي بسبب مواقفها الداعمة للفلسطينيين. وطاولت شخصية معارضة كبيرة في فرنسا مثل جون لوك ملونشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، الذي باتت جميع وسائل الإعلام الفرنسية تقاطعه بل وتهاجمه صراحة وتتهمه بـ"معاداة السامية". ولم يسلم من رياحها أيضا الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربن، الذي حظرت ألمانيا مشاركته في فعالية كان مدعوّا للمشاركة فيها، فقط لأنه تبنّى وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر حكومة بلاده التي أعلنت وقوفها إلى جانب إسرائيل في حربها الإجرامية ضد الفلسطينيين. لم تعد هذه الحملة تستثني أحدا، بما في ذلك الطلاب والأساتذة الجامعيون والأطباء والعمال والموظّفون في الشركات الخاصة، بل وحتى عموم المواطنين الذين باتوا يخضعون لمراقبة شديدة تُحصي أنفاسهم، من خلال تشديد المراقبة على ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في شكلٍ جديدٍ من أشكال الترهيب الفكري غير المسبوق.

تتماهى المكارثية الجديدة في مرجعيتها مع الإسلاموفوبيا أو "رهاب الإسلام"، الذي ينطلق من التحامل والكراهية لكل ما يمتّ للإسلام بصلة

خطورة المكارثية الجديدة مزدوجة: أولا، لأنها تأخُذ لبوس معاداة السامية، إلى درجة أصبح كل انتقاد لحكومة إسرائيل المتطرّفة يوسم بمعاداة السامية، التهمة الجاهزة لإسكات كل الأصوات المتنوعة المدافعة عن حقوق الإنسان، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحقوق الفلسطينيين والعرب عموما، والمسلمين بصفة أوسع، أو عندما يتعلّق الأمر بانتقاد سياسات دولة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية والعنصرية. وتكمن خطورتها، ثانيا، في أنها تتماهى في مرجعيتها مع الإسلاموفوبيا أو "رهاب الإسلام"، الذي ينطلق من التحامل والكراهية لكل ما يمتّ للإسلام بصلة، للتخويف منه والنظر إليه مصدرا لكل أنواع الإرهاب والشرّ الذي يتهدّد الحضارة الغربية. وما يزيد من خطورة هذه المكارثية الجديدة، وفي الوقت نفسه، يجعلها مخيفة ورهيبة، كونها تسير، جنبًا إلى جنب، مع تخفيف الضغط، أو التغاضي التام، بل والتنويه بتصريحاتٍ تعبّر صراحة عن كره العرب والمسلمين، وتبدى عدم تسامحها مع كل من يدعمهم أو يناصر قضاياهم، ولا تنزعج تجاه العقاب الجماعي الذي يتعرّض له الفلسطينيون، حتى لو أدّى ذلك إلى إبادتهم جميعا، كما يحدُث اليوم في حرب الإبادة المفتوحة ضدهم منذ 40 يوما بدون توقف.

في المقابل، وفي مواجهة المكارثية الجديدة تتزايد المظاهرات الحاشدة في العالم المؤيدة للفلسطينيين، ويتعاظم التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية التي عادت بقوّة لتذكّر العالم بعدالتها، وهو ما يذكّر بالتعبئة الكبيرة التي شهدها العالم إبّان الحرب الأميركية في فيتنام والتي انتهت بانهزام أميركا وبسقوط المكارثية. ومع تنامي موجة الحركة المناهضة للعدوان الإسرائيلي في كل العالم، فإن الخاسر، في النهاية، الأنظمة الغربية التي لم يعُد دورها في استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين مستترا، الأمر الذي يزيد يوميا في تغذية أزمة شرعيتها الأخلاقية التي لا تضع فقط قيمها على المحكّ، وإنما تضعها أمام تناقض كبير ورئيسي مع القيم والمبادئ الإنسانية الكونية التي لطالما ادّعت تبنّيها والدفاع عنها. لقد أدّت المكارثية، في نسختها الأولى، إلى تحطيم حياة أشخاصٍ عديدين، وعطّلت حركات التغيير في العالم في منتصف القرن الماضي، وهدّدت حرية الرأي التعبير، وأساءت إلى القيم الديمقراطية. وما تهدّدنا به المكارثية الجديدة أسوأ وأقبح إن لم يقف العالم كله ضدّها قبل أن يشتدّ عودها ويكون أوان مواجهتها قد فات!