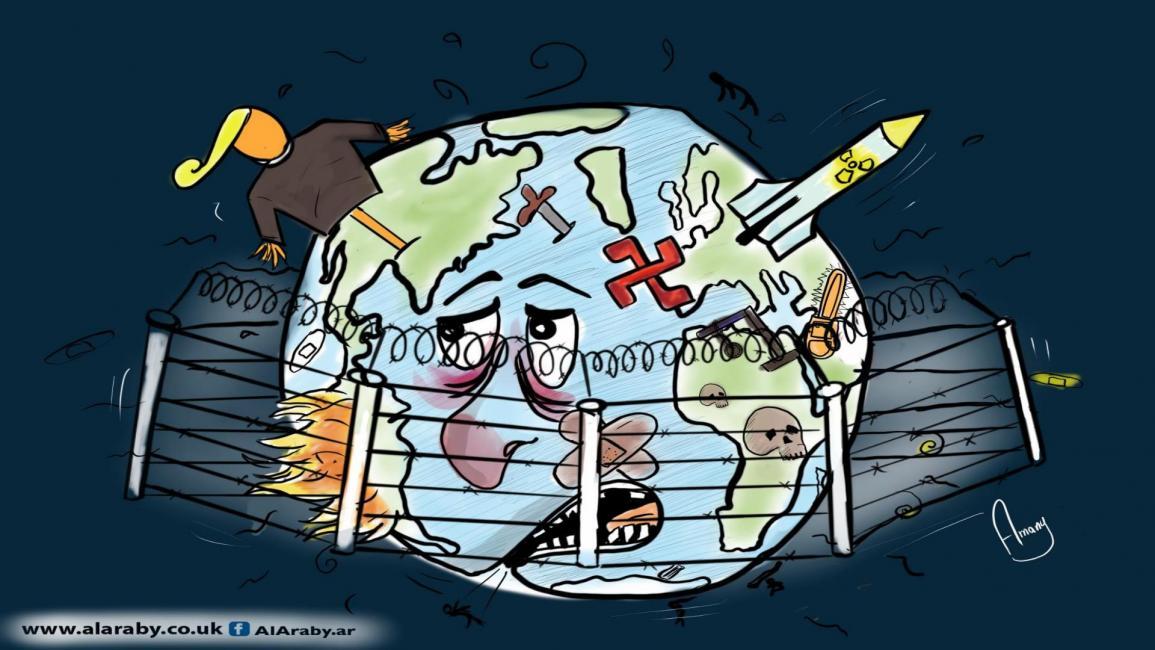

الوضع الدولي وتزايد احتمالات الفوضى

يتجه النظام الدولي نحو مزيد من الاستقطاب والفوضى، توازياً مع تعمّق حالة التعدّدية القطبية التي فرضت نفسها بصورة واضحة، خصوصا خلال العشرية الأخيرة. ومن علامات ذلك صعود قوى دولية جديدة، مثل الصين وبدرجة أقل الهند والبرازيل وإيران وتركيا، وعودة قوى تقليدية إلى الساحة بقوة مثل روسيا، وهو نظامٌ يشبه، من بعض الوجوه، نظام ما بين الحربين، حيث كانت القوى الأوروبية الكبرى تتصارع فيما بينها من دون وجود قوة أو قوى راجحة قادرة على ضبط الوضع، بما مهّد الأجواء للحرب العالمية الثانية، وما رافقها من مآس على الأوروبيين وعموم البشرية. ومثلما كان نظام ما بين الحربين يعاني مما سميت "المعضلة الألمانية" فهو يعاني اليوم ما يمكن تسميتها المعضلة الروسية. وكما أخطأت أوروبا التعامل مع ألمانيا فايمر (جمهورية فايمر) بالحصار والإنهاك بعد مؤتمر باريس سنة 1919 الذي شرعن عمليا سياسة عزل ألمانيا، بما دفعها إلى انتهاج سلوك عدواني فيما بعد، فإن إمعان الغرب في محاصرة روسيا وعزلها قد حرّك مخالبها وأنيابها للدفاع عما تعتبره أمنها القومي المهدّد. يبدو هنا أن الأميركان وحلفاءهم الأوروبيين لم يتعلموا الدرس الألماني بتصميمهم اليوم على تجريد روسيا ما بعد الحرب الباردة من كل عناصر قوتها وتحويلها إلى مجرّد دولة إقليمية أو ما فوق إقليمية قليلاً في أحسن الحالات.

رغم أن المشهد الدولي ما زال محكوما بأسبقية الولايات المتحدة على غيرها من القوى المنافسة، بحكم أنها وريث طبيعي لنظام الهيمنة البريطاني الذي زادت في توسيعه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، من خلال بناء الأذرع العسكرية والمالية والتجارية الدولية، مثل حلف شمال الأطلسي وصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظّمة التجارة العالمية وغيرها، وقد ترسّخ هذا النظام أكثر بعد نهاية الحرب الباردة التي انتهت بتفكك القطبية الثنائية وهزيمة الاتحاد السوفييتي لصالح ما عرف وقتها بنظام القطبية الواحدة.

ومع كل هذا السبق الاستراتيجي، بات نظام الهيمنة الأميركي الغربي يواجه منافسة جدّية، اشتدّت أكثر بعد الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008 ثم أزمة كورونا التي ما زالت ندوبها وذيولها قائمة، ثم الحرب الروسية الأوكرانية ومشكلة تايوان، والصراع السياسي والاقتصادي مع الصين. كما أن الحرب الإسرائيلية على غزّة التي تتجه نحو التوسّع، بما يشبه الحرب الإقليمية، ما زالت تفعل فعلها في الساحتين الإقليمية والدولية عامة، والقدر الواضح منها أنها زادت في تعميق مأزق النظام الدولي واهتزاز الثقة في مبادئه ومؤسّساته وتشريعاته، حيث باتت إسرائيل، وبدعم وحماية مطلقيْن من حليفها الأميركي، تتموضع فوق الأمم المتحدة وفوق القوانين والأعراف الدولية فترتكب المجازر الجماعية على مرأى ومسمع من العالم، وفي مقدمته القوى الكبرى التي تعتبر نفسها الحارس الأمين للمنظومة الدولية.

نحن إزاء نظام دولي تعدّدي، ولكن الكفّة ما زالت تميل فيه، بكل تأكيد، لصالح الولايات المتحدة وحلفائها

تمثل الصين اليوم، بصعودها الاقتصادي الهائل والمتزامن مع تقدّم عسكري مطرد، أهم قوة منافسة لنظام الهيمنة الأميركي الغربي، رغم حرصها على العمل بصمت ومراكمة المكاسب وتجنّب الصدام العسكري ما أمكن، ثم بدرجة أقلّ روسيا الجريحة التي تنتهج سياسة التعويل على قوتها العسكرية ومشاغبة الأميركان في أكثر من موقع في العالم، خصوصا في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط. وبموازاة ذلك، تحاول قوى دولية وإقليمية كثيرة إثبات وجودها في الساحة، مثل الهند والبرازيل والمكسيك وإيران وتركيا وجنوب أفريقيا وغيرها. والجديد أن القوى الدولية المنافسة للغرب انخرطت في بناء أذرع مالية واقتصادية، وحتى عسكرية موازية للهياكل القائمة، مثل نظام بريكس ومنظمة شنغهاي والحزام والطريق وآليات التنسيق العسكري الثنائي، ومتعدّد الأطراف على نحو ما جرى ويجري من مناورات عسكرية مشتركة بين الصين وروسيا وإيران، وإن كانت هذه الآليات التعاونية في بدايتها، ولم ترتق بعد إلى مستوى تشكيل تهديد جدّي للمنظومة الدولية القائمة.

وفي هذا السياق، يقول خبراء في العلاقات الدولية، مثل باري بوزان، أحد رموز مدرسة كوبنهاغن الواقعية في العلاقات الدولية، بنظرية اللاقطبية بدل تعدد الأقطاب، أي القول بتعدّد مراكز الفعل والتأثير في النظام الدولي من دون وجود قوة ضابطة ومتحكّمة بصورة كاملة في المشهد، بما يشبه حركة المجرّات الشمسية التي ينتظم سيرها بصورة متزامنة ومتوازية. وهذا يعني أن التأثير في المنظومة الدولية لم يعد حكراً على القوى العظمى، بل بات بمقدور قوى متوسّطة الحجم، وحتى صغيرة التأثير في اتجاه الأحداث، وهذا ما يسمح بالقول إن النظام الدولي، في وضعه الراهن، بقدر ما يشكّل تهديداً لعوامل الاستقرار والانتظام بقدر ما يوفّر فرصاً للتغيير والتعديل، بحكم تراخي القبضة الحديدية للقوى التقليدية الكبرى وتزايد تناقضاتها، ليس بسبب ضعف ذاتي من جهتها، بل بسبب ظهور منافسات حادّة ومهدّدات غير مسبوقة تفوق إمكاناتها وقدرتها على الضبط.

تتجه الاستراتيجية الغربية، وبصورة متزايدة، نحو مواجهة الصين ومنعها من التقدّم

في الخلاصة، نحن إزاء نظام دولي تعدّدي، ولكن الكفّة ما زالت تميل فيه، بكل تأكيد، لصالح الولايات المتحدة وحلفائها، بحكم أن هذه القوى هي نفسها من ساهم في تشكّل النظام الدولي على امتداد القرون الثلاثة الأخيرة على الأقل، في حين يظلّ باقي الفاعلين يتحرّكون من موقع المعارضة والمناكفة. وعليه، سيحتاج الأمر بعض الوقت، حتى تتغيّر الأمور باتجاه نظام دولي أكثر تعبيراً عن هذه التعدّدية على مستوى الهياكل والمؤسّسات، وسيحتاج وقتاً أطول، كي تتغيّر ثقافة الأحادية القطبية والشعور بالفرادة والتفوّق.

ما هو مؤكّد أننا إزاء وضع دولي انتقالي، ما بين نظام قديم بصدد التفكّك بفعل المنافسة وكثرة أخطاء ومغامرات الأقوياء، ونظام دولي جديد بصدد التشكّل، ولكن صورته وشخوصه يبقيان غير محدّدين، وما بين نظام قديم بصدد الاهتزاز ونظام جديد بصدد الولادة العسيرة تشتدّ الصراعات على أكثر من محور وتتعمّق الاستقطابات الحادّة. وغالباً ما تقترن مراحل الانتقال هذه بالفوضى والتفلت والإرهاب والثورات والثورات المضادّة والانقلابات والانقلابات المضادّة، خصوصا في المناطق الرخوة من العالم، على نحو ما نراه اليوم في أفريقيا جنوب الصحراء، وبدرجة أقل في الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، وليست موجة الانقلابات العسكرية التي ضربت دول جنوب الصحراء والاتجاه المتزايد نحو الخروج من دائرة النفوذ الفرنسي إلا غيض من فيض هذه التحوّلات المتراكمة والمتسارعة.

ثمة أجواء حروب باردة وساخنة تسود في أكثر من موقع من العالم، رغم ما يطفو على السطح الخارجي من استقرار ظاهري، كما أن هناك أحلافا عسكرية قائمة، وأخرى بصدد التشكّل وعمليات تطويق عسكري واقتصادي متبادلة، بما يقوّي من احتمالات توسّع المواجهات والحروب، في أكثر موقع، وأن مرحلة الاستقرار النسبي التي عرفها العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية هي من مخلفات الماضي، بل أصبح خطر اندلاع حرب نووية عالمية أمراً قائماً وبجدّية. ولم يعد مجرّد هواجس بعيدة المدى، وربما ما يكبح جماح هذه الحرب هو الردع النووي المتبادل والكلفة التدميرية الهائلة لحياة البشر وكل مقومات العمران، لو جرى الإقدام على هذه الخطوة المغامرة.

روسيا جريحة، ولكنها مصرّة على تجاوز مخلّفات هزيمة الحرب الباردة، مقابل غرب مصمّم على استنزافها ومحاصرتها وهزيمتها

ما يزيد في تعقيد الوضع الدولي أكثر أن الغرب مصرٌّ على تثبيت التوازنات التي استقرّت بعد الحرب العالمية الثانية، ورسخها أكثر بعد نهاية الحرب الباردة، وبين شرق مصر على تعديل التوازنات وفرض نظام تعدّدية قطبية جديد، وما بين النظامين، القديم والجديد، سيشهد العالم كثيرا من القلاقل والحروب والأزمات والفواجع.

نحن الآن إزاء روسيا جريحة، ولكنها مصرّة على تجاوز مخلّفات هزيمة الحرب الباردة، مقابل غرب مصمّم على استنزافها ومحاصرتها وهزيمتها، فروسيا مع أوكرانيا، على نحو ما كتب بريجنسكي أواسط تسعينات القرن الماضي، تكون قوية وطموحة، وروسيا من دون أوكرانيا كيان ضعيف ومهيض الجناح. والواضح أن روسيا تُحرز انتصاراتٍ عسكرية جزئية في أوكرانيا، ولكنها لن تتمكّن من تحقيق نصر بصورة حاسمة في كل الأحوال. وهذا يعني عمليا تطويل أمد الحرب وتحوّل شرق أوروبا إلى خطّ صراع دموي مفتوح، بما يشبه تقسيمات الحرب الباردة من بعض الوجوه. والصين، هي الأخرى، مصمّمة على ترجمة تقدّمها الاقتصادي والتكنولوجي إلى المجال الاستراتيجي، والغرب لا يحتمل هذه المطالب والطموحات الصينية.

مقابل ذلك، تتجه الاستراتيجية الغربية، وبصورة متزايدة، نحو مواجهة الصين ومنعها من التقدّم، وهناك أجواء حرب، بأتم معنى الكلمة في بحري الصين، الجنوبي والشرقي، مع تشكّل أحلاف عسكرية وسياسية موجّهة بخلفية مواجهة الصين ومحاصرتها. ومن ذلك تحالف الحوار الأمني الرباعي (كواد)، ويضم كلاً من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، والذي تأسس عام 2007، ثمً "تحالف العيون الخمس" بين كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ويرتبط بعلاقات تنسيقية مع كل من الدنمارك وفرنسا وهولندا والنرويج، ويرتكز نشاطه، بدرجة أساسية، على التعاون الاستخباراتي والمعلوماتي بين الدول الأعضاء. وتشكّل تحالف ثلاثي سنة 2021 بدفع من بايدن، يضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، يُعرف باسم "أوكوس"، بهدف احتواء الصين في جنوب آسيا وجنوب شرقها في مجالات التسلح والتقنيات الدقيقة. كما أن هناك توجّهاً واضحاً في الغرب نحو استخدام الهند واليابان والفيليبين بصورة خاصة حزاماً دفاعياً متقدّماً، لكبح الصين والحيلولة دون تمدّدها في المحيط الإقليمي الآسيوي.

تلقي كل المعطيات أعلاه بظلالها على الوضع الإقليمي والرقعة العربية على وجه الخصوص.