تجليات الشرق والغرب على جبل الزيتون

على مدى قرنين، سقطت الدول التي تسمّى دول العالم الثالث في دوامة الاستعمار الأجنبي الأوروبي، ثم جاء أحد أبناء المستعمِرين البريطانيين في الهند روديارد كيبلنج (1865 – 1936)، ليقول في قصيدته الشهيرة الشرق والغرب: "الشرق شرق والغرب غرب، ولن يلتقيا"، وكانت كلماته طبيعية، وهو المقاتل في الجيش البريطاني، والمشاهد للفارق الحضاري بين دولته الغربية التي احتلت دولة شرقية فقيرة.

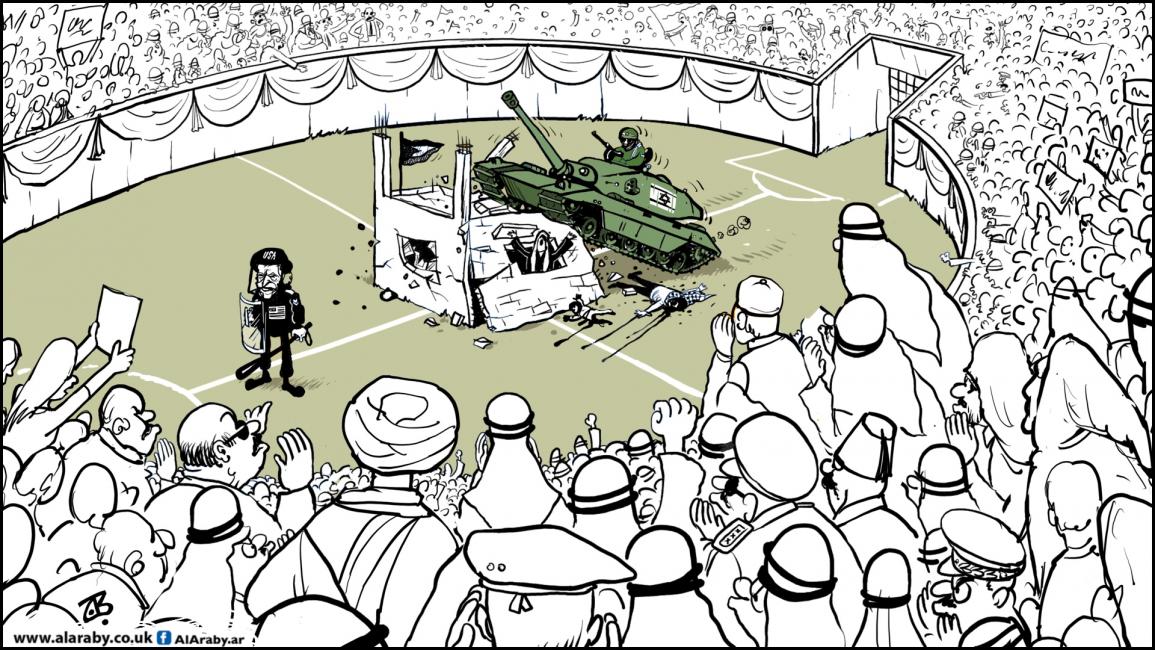

كانت كلمات كيبلنج في تاريخ ربما يُعدّ سحيقا بالنظر إلى التقدّم التكنولوجي الحالي الذي جعل العالم كتابا مفتوحا لكل شخص. وبعد عقود، خرجت نظريتا صراع الحضارات لهنتنغتون ونهاية التاريخ لفوكوياما، وهناك تصريح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "حديقة أوروبا وغابة العالم". والأهم أنه اتضح، مع الوقت، أن كلمات كيبلنج ربما تكون عابرة للأيديولوجيات ومحلّ اتفاق "غربي"، إذ لا توجد حكومة غربية، يسارية كانت أو ليبرالية معتدلة أو يمينية، إلا وتظهر التزاما قويا تجاه إسرائيل، وتُساق إحدى الذرائع الأساسية بأنها "الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمثل القيم الغربية"، وبالتالي، يُبرّر كل سلوك عدواني لها، وتُساق لها الأكاذيب، وتنجرف الوسائل الإعلامية التي توصف بأنها "مهنية" وراء الأكاذيب، من دون أن يهتز لها جفن.

في فلسطين.. يتحدّد كل شيء في أثناء الحروب أو نتيجة لها، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ففي قلب الحرب العالمية الأولى، خرج وعد بلفور، وفي خضم الاقتتال الصهيوني العربي، صدر قرار التقسيم عام 1947، وبعد حرب سريعة عام 1948 وقع التهجير الفلسطيني وتجاهل حدود قرار عام 1947. ونتيجة حرب 1967 ابتُلعت الأراضي الفلسطينية وأخرى عربية. وعلى وقع انتصار عام 1973 استردّت مصر سيناء، ونتيجة الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 بدأ التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي، وبسبب هجمات الحركات المقاومة انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 وقطاع غزّة عام 2005.

في الحرب الحالية في قطاع غزّة، تدعو إسرائيل الفلسطينيين إلى "الإخلاء الطوعي لمنازلهم"، لتخفّف الوصف الحقيقي "التهجير"

تاريخيا أيضا، قامت السردية الإسرائيلية على تصوير الفلسطينيين أنهم اختاروا التخلي عن أرضهم وبيعها طواعية لليهود في فلسطين، متجاوزين ما أقدمت عليه العصابات الصهيونية، مثل الهاغاناه وليحي وشتيرن وغيرها، وقد تشكَّلت من هذه العصابات نواة الجيش الإسرائيلي، كما أصبح قادتها وأعضاؤها قادة لدولة إسرائيل بعد الاعتراف الرسمي بها، والأكثر إثارة للانتباه أن مناحيم بيغن (أحد قادة الإرغون/ إيتسيل) حاز جائزة نوبل للسلام، بسبب إعادته أرضا احتلتها دولته، كما أنه أعادها على وقع هزيمة عسكرية لا بقرار سياسي منعزل عن ضغوط عسكرية وسياسية، وأعتقد أن هذا المنطق يجعل الرئيس الروسي بوتين مستحقا لجائزة نوبل للسلام، إذا وقّع معاهدة سلام مع أوكرانيا وانسحب من أراضٍ احتلتها بلاده. ولا يُنسى بالطبع أن بيغن لم يكن استثناء بين القادة الأوائل للدولة الصهيونية، فهناك بن غوريون وليفي إشكول وإسحاق رابين وإسحاق شامير وشيمون بيريز وآخرهم أريئيل شارون، ثم غسل المجتمع الدولي لهم الدماء من على أيديهم بمجرّد الاعتراف بالدولة، إلى درجة أن موقع الأمم المتحدة، عندما أشار في موقعه الرسمي إلى اغتيال وسيط الهيئة الأممية في الصراع العربي الفلسطيني الكونت برنادوت، لم يذكر أن جماعة صهيونية هي التي اغتالته في 1948.

فإذا كان هذا التاريخ الممتد وراءنا يخبرنا بحقيقة واحدة أن مفتاح تغيير المواقف هو القتال، فسنعلم يقينا أن ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول لم يكن بداية الصراع، وأنه سيؤدّي إلى تشكيل واقع جديد سيحكمه مسار القتال، لا التدخل الدبلوماسي، ولا حسابات المكاسب والخسائر السياسية. وبالطبع، لا حديث هنا عن الإنسانية. ومن المهم تأكيد أن التاريخ يُساق فقط لإيضاح ثبات الموقف الظالم في التعامل مع القضية الفلسطينية، ولا ينفصل الموقف عن شخوصه الذين بدأوا حياتهم العامة بالقتال والمذابح.

في الحرب الحالية في قطاع غزّة، تدعو إسرائيل الفلسطينيين إلى "الإخلاء الطوعي لمنازلهم"، لتخفّف الوصف الحقيقي "التهجير"، ولتعيد النكبة الفلسطينية بفكرة "الطواعية" نفسها، ولكن هذه المرّة بالهجرة لا بيع المنازل. ويشمل مفهوم الطواعية جعل الحياة في غزّة لا تطاق، عبر الهجمات الجوية الدائمة، حتى من دون وجود حملات عسكرية، وعبر الحصار الخانق منذ أكثر من 16 عاما.

العناصر التاريخية للصراع في فلسطين ثابتة؛ عنف وجرائم إسرائيلية لا محدودة، ودعم غربي لا محدود، وإذلال للفلسطينيين

وفي الحرب الحالية، انحازت الدول الغربية الكبرى بشكل مطلق إلى "الطفل المدلّل" ونشرت أكاذيبه، وكذَّبت حقائق عن المذابح الفلسطينية، كما دعمت كل عمليات القتل ضد المدنيين مع إخفاق عسكري واضح في الإمساك بأحد قادة الفصائل الفلسطينية أو العثور على أحد المحتجزين لديها، فيما يبدو أنها عملية تحاكي سلوك العصابات في إحداث الخوف لبسط القدرة الأمنية الإسرائيلية مرّة أخرى بعد اهتزازها.

إذًا، لا تزال العناصر التاريخية للصراع في فلسطين ثابتة؛ عنف وجرائم إسرائيلية لا محدودة، ودعم غربي لا محدود، وإذلال للفلسطينيين على الدوام، في ظل تجاهل رسمي عربي للمعاناة الفلسطينية، أصبح في العقود الأخيرة أقرب إلى التواطؤ ضد القضية، خصوصا مع دخول الأنظمة العربية في صراع صفري مع جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل حركة حماس الفلسطينية أحد امتداداتها.

بالانتقال إلى العدوان الحالي، تسبب هجوم 7 أكتوبر في إحداث ردّة فعل إسرائيلية شديدة العنف والوحشية. ورغم أن طرح بعض المبادئ المتعلقة بالقانون الدولي يُعدّ عبثيا في هذا السياق المتجاوز كل شيء، لكن سنذكِّر أن أحد هذه المبادئ أن يكون رد الفعل العسكري "متناسبا" مع الهجوم، هذا إذا قبلنا فكرة أن الصراع بدأ يوم 7 أكتوبر وليس قبل ذلك، ففي الباب الثالث من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليا، يأتي فصل "التدابير المضادّة"، وتنص المادة 50 على أن "لا تمسّ التدابير المضادّة الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع الأعمال الانتقامية"، أما المادة 51 فتنصّ على أنه "يجب أن تكون التدابير المضادّة متناسبة مع الضرر المتكبَّد".

تجاهلت إسرائيل في ضرباتها القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وتستند إسرائيل في ذلك إلى الضوء الأخضر الدولي، ودفعها هذا الدعم إلى استشعارالقوة المطلقة، ما ترتّب عنه تقديم عدة هدايا لكل الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، على اختلاف مستوى مطالباتهم بالحقوق الفلسطينية.

لا تنبغي المحاججة بأن هناك اتفاقيات بين دول عربية وإسرائيل تناقش حدودا مستقبلية لفلسطين

كانت أبرز الهدايا الإفصاح للمرّة الأولى عن وجود برنامج نووي إسرائيلي من وزير في الحكومة، فضلا عن عضوين في الكنيست، لكن تصريح الوزير هو الرسمي الأول منذ إنشاء الدولة، وأنهى سياسة الغموض النووي التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية، وأصبح الدبلوماسيون العرب المهتمين بهذه القضية ممسكين بتصريحٍ يستندون إليه في المناقشات الرسمية المطالبة بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للتفتيش والرقابة.

توجهت الهدية الثانية إلى هواة العمل الدبلوماسي، إذ إن الإسرائيليين، بإصرارهم على تغيير الحدود وتجاهل حدود 1967، يسمحون للدبلوماسيين الأكثر صرامة في الحقوق العربية أن يعيدوا النقاش حول حدود عام 1947، فقرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947 هو المُنشئ لدولة يهودية وأخرى عربية، والمحاججة بأن العرب رفضوا القرار ودخلوا الحرب وهُزموا لا يختلف عن المطالبة بإعادة الحدود إلى 1967، مع فارق أن المبادرة العسكرية كانت إسرائيلية عام 1967، لكن تبقى المحصلة أن السلوك العسكري لا ينبغي أن يترتّب عليه إثبات أو نزع حق.

أيضا، لا تنبغي المحاججة بأن هناك اتفاقيات بين دول عربية وإسرائيل تناقش حدودا مستقبلية لفلسطين، فالدول العربية ليست ذات صفة لمنح الفلسطينيين قطعة أرضٍ أو منعها، كما أن جميع الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية تترك الحدود لمفاوضات الوضع النهائي، فلا العرب يحقّ لهم الاتفاق في ما يخصّ الحدود، ولا الفلسطينيون أقرّوا اتفاقا نهائيا يتعلق بالحدود. والمفترض أن المجتمع الدولي لا يريد إقرار مساحات الدول بالحروب، إلا إذا أراد إطلاق العنان لمبدأ انتزاع الحقّ بالسلوك العسكري، من دون التسويات السلمية. ومن هنا، على الفلسطينيين طرح حدود 1947 على الطاولة لإنجاح أي تفاوض مستقبلي، وينبغي الأخذ في الاعتبار أن السلطة الفلسطينية لن تستطيع الانفراد بالتفاوض، كما كان يفعل ياسر عرفات المستند إلى تاريخ نضالي، وساحة خالية من حركات قوية تنافس فتح.

العدوان الحالي على أرض فلسطين سيحدد مسارا جديدا مختلفا في المنطقة

ثالثا، أحدثت إسرائيل فجوة جديدة بين النخب الأوروبية الحاكمة من جهة، وقطاعات مهمة من باقي النخب السياسية والمجتمعات من جهة أخرى، وهذا ملحوظ في مذكّرة موظفي الخارجية الأميركية والاستقالات في الأحزاب البريطانية، والاحتجاج الدبلوماسي الفرنسي، فضلا عن التظاهرات الحاشدة في الدول الأوروبية وباقي العالم. واتصالا بالنقطة ذاتها، أصبحت إسرائيل أمام طوفان غضب شعبي وسياسي في أنحاء العالم، ولن تستطيع الاستمرار في عدوانها الشرس مدة أطول، وإلا ستزيد الدول المقاطعة لها، فضلا عن أن قادتها سيتحوّلون إلى متهمين في المحاكم الدولية، وقد تسفر المحاكمات عن أحكام ستضطرّ بعضهم إلى عدم الذهاب إلى دول أوروبية لما بقي من حياتهم.

آخر الهدايا، توجّهت إلى المحور الرافض وجود دولة إسرائيلية، وطالما أن إسرائيل تطرح تهجير الفلسطينيين من غزّة إلى مصر، ومن الضفة الغربية إلى الأردن، ما الذي يمنع إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1947؟ فإسرائيل التي فتحت النقاش لتهجير الفلسطينيين جعلت الحجة المقابلة: ما الذي يمنع من تهجير الإسرائيليين؟ فوجودهم أحدث المشكلة لا العكس.

العدوان الحالي على أرض فلسطين سيحدد مسارا جديدا مختلفا في المنطقة، وإذا كان نتنياهو وجيشه أعلنا هدف القضاء على حركة حماس في غزّة، فإن تاريخ المقاومة وواقعها لا يقطعان بإمكانية نجاح هذا الهدف، أما المؤكّد الذي يعرفه العالم بأسره، فهو أن المقاومة قضت على مستقبل نتنياهو وقادة أجهزته الأمنية، ولن يكون لهم وجود في ما بقي من عمر دولة الاحتلال.