04 نوفمبر 2024

تسع سنوات فلسطينية

سُئل إيهود أولمرت، وكان رئيس وزراء إسرائيل، لمّا فازت حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 بالمرتبة الأولى (74 مقعداً لها و45 لحركة فتح، من 132 عضواً)، عما ستفعله حكومته بعد هذه النتيجة، فأجاب إنها لن تقوم بغير الحرب على كل من "يعتدي" على إسرائيل وأمنها، أما نجاح حماس هذا، فالفلسطينيون أنفسهم من سيتكفلون بالردّ عليه. لم يكن أولمرت يضرب في الرمل، فقد ذاع، بعد ساعاتٍ من ذلك الفوز (هل فوجئت به حماس نفسُها أيضاً؟)، أن فتحاويين من ذوي الرؤوس الحامية هرعوا إلى الرئيس محمود عباس، يطلبون منه أن يقوم بشيءٍ ما، يوقف هذا المستجدّ الغريب، والذي بموجبه لن تكون "فتح" صاحبة سلطة نافذة وأولى، ورفض عباس. ولم يكن أولمرت يقرأ الفنجان لمّا "حدس" بأن الفلسطينيين سيُعالجون مسألة فوز "حماس" تلك، باقتتال أو بغيره، فالمعهود العربي، في حينه، أن على الإسلاميين أن يُشاركوا في كل الانتخابات، على ألا يفوزوا، وعليهم، إذا فعلوها وفازوا، أن يتحملوا نتائج جريرتهم (أو جريمتهم؟) هذه. كان المثال الجزائري طازجاً، قبل أن يستعيد عبد الفتاح السيسي إلى هذه القاعدة احترامها، وقد اختلّت في المثاليْن التونسي والمغربي، وذلك كله بعد عاصفة الربيع العربي التي أحدثت مشهداً عربياً جديداً (أياً كانت زوايا النظر إليه)، ولم تصنع شيئاً في الحالة الفلسطينية، إذ حوفظ على عار الانقسام، وكذا على القاع الذي يقيم فيه الحال الفلسطيني، بل ربما ازداد فداحةً.

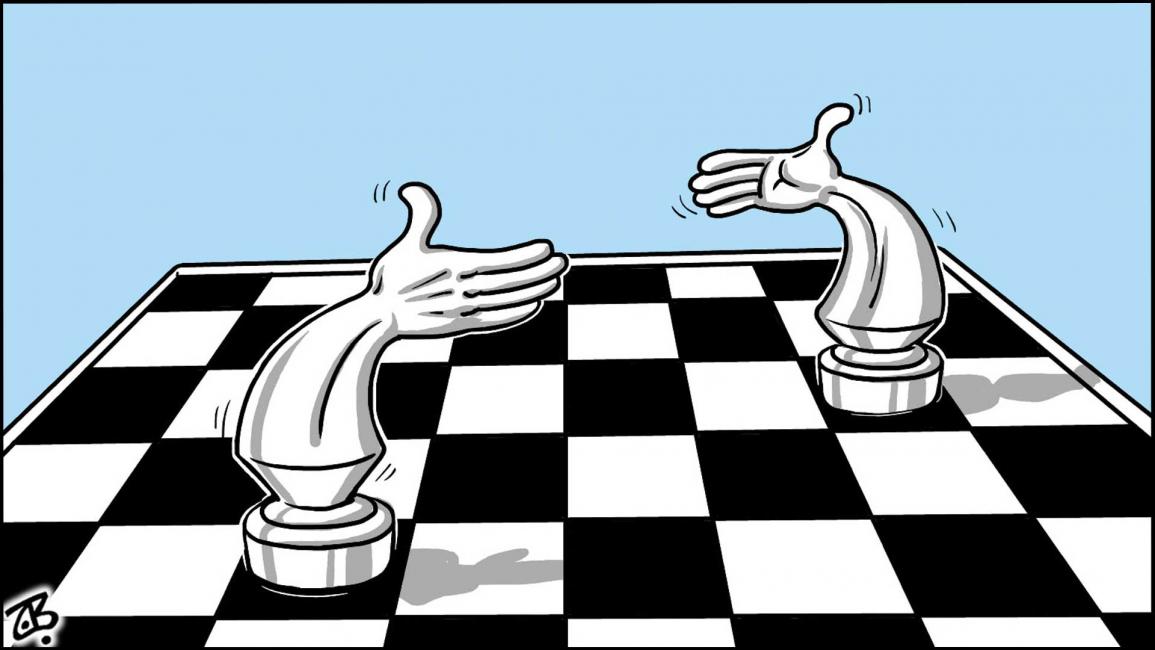

تكتمل هذه الأيام تسع سنوات على "معالجة" الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشكلة فوز حماس الانتخابي ذاك. كان الخيار هو تخريب أول حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ليس لبؤسٍ في أدائها، وإنما لأن رجلاً من الحركة الإسلامية، اسمه إسماعيل هنيّة، كان يرأسها. تم الاكتفاء بستة وثمانين يوماً لها، قبل أن تبدأ جولاتُ الاقتتال غير المنسية بين زعرانٍ في "فتح" ومجانين في "حماس". والنعتان هذان أقل ما يمكن أن يرمى بهما أولئك الذين تقاتلوا، بكفاءة واقتدار، وزاولوا فنون الخطف والتعذيب والتنكيل ضد بعضهم. وفي البال أن سجون السلطة في رام الله شهدت صنوفاً من التعذيب مروّعة ضد محتجزين فيها من "حماس"، كما أن سجون الأخيرة في قطاع غزة عرفت فظاعاتٍ مهولة ضد محتجزين فيها من "فتح".

بعد نحو خمسمئة قتيل، في نوبات اقتتالٍ غير منسية، وبعد إشهار انقلاب حماس المعلوم الذي تشكّلت بموجبه حكومةٌ في غزة، توازت مع حكومةٍ أخرى في رام الله. صرنا أمام الانقسام العتيد، والذي تعصى على عدّها المحاولاتُ والوساطاتُ لإنهائه، وكانت جهود المخابرات المصرية في هذا الأمر مشهودة، ومحمودة في كثيرٍ منها، (يتحدّث خالد مشعل بتقدير عن عمر سليمان في هذا الخصوص)، أما مصر السيسي فأولويتها تنصيب محمد دحلان رئيساً على الفلسطينيين، بعد أن استعصت محاولاتُها إنجاز (المصالحة) بينه وبين محمود عباس. وقد توالت جهود قطرية لم تتوقف من أجل إنقاذ الحال الفلسطيني، ما أمكن، من خراب الانقسام المخزي. وها نحن، في غضون حكومةٍ واحدة، برئاسة رامي الحمدالله الذي تلطف، مرة أو اثنتين، بزيارة غزة. لكن وجود هذه الحكومة لا يمنع "حماس" من إعدام مُدانين في غزة، ما يؤكد أن أزعومة حكومة الوفاق الوطني هذه غير محبوكةٍ جيداً.

يُحسَب لحركتي فتح وحماس، أي سلطتي جناحي الوطن، كما تستطيب الرطانة إيّاها تسمية الضفة الغربية وقطاع غزة، أنهما أنجزتا لدى الفلسطينيين أرطالاً من اليأس، تجعل الانتباه إلى لقاءات ممثلين عنهم لتحقيق المصالحة تضييعاً للوقت، وقلة عقل أحياناً، فالأخبار عن أمرهما هذا تبعث على الملل (وغيره؟). هذا بعضُ ما توّجت به الحركتان العظيمتان هذه السنوات التسع، والبادي أن مسارهما في نوبات المصالحة المُضجرة لا يُراد له أن يتوقّف، إذ إننا، إنْ أطال الله أعمارنا، قد نجد أنفسنا، بعد تسع سنواتٍ أخرى، نكتبُ عن هذا البحث البائس عن المصالحة... والظاهر أنها مصالحةٌ لم تعد ضروريةً، فقد تعايشنا مع غيابها بجدارة.

تكتمل هذه الأيام تسع سنوات على "معالجة" الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشكلة فوز حماس الانتخابي ذاك. كان الخيار هو تخريب أول حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ليس لبؤسٍ في أدائها، وإنما لأن رجلاً من الحركة الإسلامية، اسمه إسماعيل هنيّة، كان يرأسها. تم الاكتفاء بستة وثمانين يوماً لها، قبل أن تبدأ جولاتُ الاقتتال غير المنسية بين زعرانٍ في "فتح" ومجانين في "حماس". والنعتان هذان أقل ما يمكن أن يرمى بهما أولئك الذين تقاتلوا، بكفاءة واقتدار، وزاولوا فنون الخطف والتعذيب والتنكيل ضد بعضهم. وفي البال أن سجون السلطة في رام الله شهدت صنوفاً من التعذيب مروّعة ضد محتجزين فيها من "حماس"، كما أن سجون الأخيرة في قطاع غزة عرفت فظاعاتٍ مهولة ضد محتجزين فيها من "فتح".

بعد نحو خمسمئة قتيل، في نوبات اقتتالٍ غير منسية، وبعد إشهار انقلاب حماس المعلوم الذي تشكّلت بموجبه حكومةٌ في غزة، توازت مع حكومةٍ أخرى في رام الله. صرنا أمام الانقسام العتيد، والذي تعصى على عدّها المحاولاتُ والوساطاتُ لإنهائه، وكانت جهود المخابرات المصرية في هذا الأمر مشهودة، ومحمودة في كثيرٍ منها، (يتحدّث خالد مشعل بتقدير عن عمر سليمان في هذا الخصوص)، أما مصر السيسي فأولويتها تنصيب محمد دحلان رئيساً على الفلسطينيين، بعد أن استعصت محاولاتُها إنجاز (المصالحة) بينه وبين محمود عباس. وقد توالت جهود قطرية لم تتوقف من أجل إنقاذ الحال الفلسطيني، ما أمكن، من خراب الانقسام المخزي. وها نحن، في غضون حكومةٍ واحدة، برئاسة رامي الحمدالله الذي تلطف، مرة أو اثنتين، بزيارة غزة. لكن وجود هذه الحكومة لا يمنع "حماس" من إعدام مُدانين في غزة، ما يؤكد أن أزعومة حكومة الوفاق الوطني هذه غير محبوكةٍ جيداً.

يُحسَب لحركتي فتح وحماس، أي سلطتي جناحي الوطن، كما تستطيب الرطانة إيّاها تسمية الضفة الغربية وقطاع غزة، أنهما أنجزتا لدى الفلسطينيين أرطالاً من اليأس، تجعل الانتباه إلى لقاءات ممثلين عنهم لتحقيق المصالحة تضييعاً للوقت، وقلة عقل أحياناً، فالأخبار عن أمرهما هذا تبعث على الملل (وغيره؟). هذا بعضُ ما توّجت به الحركتان العظيمتان هذه السنوات التسع، والبادي أن مسارهما في نوبات المصالحة المُضجرة لا يُراد له أن يتوقّف، إذ إننا، إنْ أطال الله أعمارنا، قد نجد أنفسنا، بعد تسع سنواتٍ أخرى، نكتبُ عن هذا البحث البائس عن المصالحة... والظاهر أنها مصالحةٌ لم تعد ضروريةً، فقد تعايشنا مع غيابها بجدارة.