تكيّفنا ثم تكيّفنا .. فانقرضنا

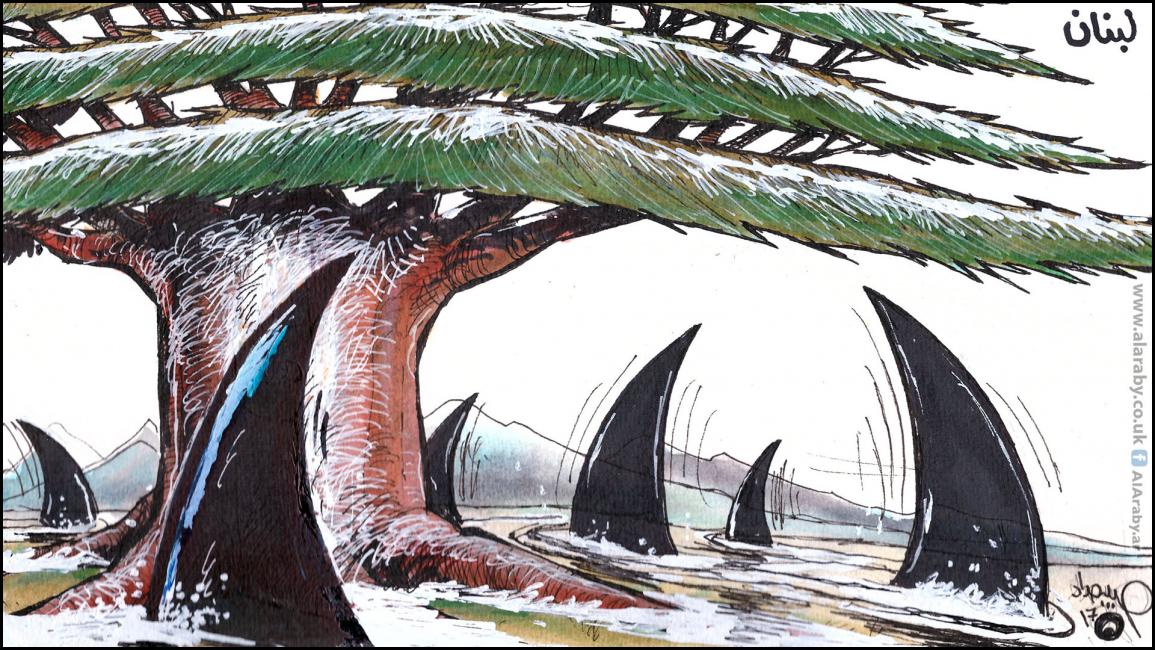

نحن ملوك التكيّف. مهما حلّ علينا من دمار، نجد فوراً طريقة للتكيّف معه، بل للتغنّي به أحياناً، بصفته يحيي فينا ذاك الكائن الأسطوري المسمّى فينيق. نحبّه، نتشبّه به، نعيره أخوّة السلاح. وكلما ننجز واحدةً من مهمات التكيّف، ننفجر افتخاراً به أمام بقية شعوب الأرض: انظروا كيف نستطيع أن ننهض من الركام، ونعود إلى الحياة! ذاك الفينيق اللعين، الذي سهرنا على إحيائه، مكابرين، متغاضين، متنكّرين بهندام الكرنفالات. وكأن التراب المتراكم فوق رؤوسنا هو مجرّد ذرّاتٍ أتتْ بها نسائم رياح؛ شمالية أو جنوبية، شرقية أو غربية .. إنها مجرّد غُبار.

ممَّ تتكوّن هذه العبقرية اللبنانية؟ ما هي الاختراعات التي ثبتتها، فجعلت منها نمط حياة وسلوك وقيم؟ نمط جبار، يرتفع مع أعلى الموجات، وينخفض عند اقترابها من الشاطئ؛ بحدْس لا يخطئ. إليكَ لائحة غير مكْتَملة للابتكارات الشعبية، التي تمكّنا بفضلها أن "نعيش"، وأحيانا سعداء، داخل حفرةٍ بلغت حدوداً من التوسع والتعمّق، تفوق الخيال. من تلك الوصْفات المبدعة: أي لكي نعيش، ونستمر على بهائنا وطلّتنا، علينا أن نؤبّد المؤقت. والمؤقت هنا ليس بالبراءة التي يمكن أن تعتقد. إنه المخالفة للقانون، أو للعدالة، أو لأبسط مقوّمات العيش. يعني مثلا: لا كهرباء في لبنان، إلا بالقدر الذي ينجو من مزاريب السرقة والهدر. علينا، إذن، بالمولدات الكهربائية، غير القانونية، غير الصحية، غير الاقتصادية، والتي تصبح، بعد حين، رقماً صعباً مع الوزارة المعنية؛ صارت منظمة، قوية، "مسنودة"، "مغطّاة"، وتتدخل الوزارة المعنية بتسعيرها، إعلامياً طبعاً. إذ لا رقابة على تطبيق أي شيء؛ مثل شركة الكهرباء الرسمية.

دورنا الوحيد الذي يعطينا الحق بالظهور في لبنان هو دور الضحايا البائسين، التائهين، الضائعين

وعلينا قبل ذلك، أو بعده، حسب الأشخاص وتجاربهم، أن نتستّر على الأخطاء والخطايا: الزملاء أو الأقارب، أو السياسيين، أو الجيران، أو الأصدقاء .. طلباً للأمان والراحة. أي تحرّش بواحد من هذه الأعمدة الشاهقة هو توقيع فعل موت اجتماعي، او علائقي، أو مهني. ما يعزّز "التوافق"؛ على صورة الذين هم في القمة، الذين يُقال إنهم يحكموننا. وعبارة "تمْشاية الحال"، أي أن تيسير أمورنا على خير، تترادف دائماً مع ذاك "التوافق". كم من مرةٍ سمعت من يقول "هل تريدين تهديم الهيكل على رؤوسنا؟"، اعتراضا على ملاحظةٍ خجولة، يود أمرؤ أن يسجلها على هذا أو ذاك من أصحاب الربط والعقد.

ولا تظن أن "الأصحاب" أولئك هم من جنرالات، أو رؤساء أقسام شرطة .. إنهم ينتمون إلى مختلف الرتب الاجتماعية. من محام، إلى سنكري، إلى مقاول صغير أو متوسط .. إنما سياق العلاقة معهم يفترض الامتثال، عملا بذكاء لبناني خالص، يفهم من دون أية إشارة، من أين تؤكل الكتف، فيغدق على "قوي اللحظة" كل ما تحتاج أذنه أن تسمع، أو جيبه أن يمتلئ. أو يُسكت عن وساخة شغله، أو غشّه أو مخالفته الواثقة من نفسها لأبسط القوانين. حتى لو كانت تلك القوانين ذات "قواعد اشتباك" معروفة.

الشطارة بأن تلفْلف، بأن تستّر، بأن تخادع، بأن تراوغ، بأن تخرج بالمكاسب المطلوبة وسط ركام الفوضى وانعدام النظام

فتأتي "الشطارة" هنا بصفتها قاعدةً أساسيةً من قواعد العيش، والاستمرار عليه. الشطارة بأن تلفْلف، بأن تستّر، بأن تخادع، بأن تراوغ، بأن تخرج بالمكاسب المطلوبة وسط ركام الفوضى وانعدام النظام "مثل الشعرة من العجينة". فيكون بذلك الذكاء اللبناني بأبهى صوره. فيما الغباء هو انعدام تلك الشطارة. بأن تصرّ على ألا تكذب، ألا تساير، ألا تستّر .. فتكون حماراً لم يفهم شيئاً من واقعه الذي حوله، فتعزل عن شبكة المصالح اليومية. أي أنك لم "تطور" العلاقات المفيدة لك، لسمعتك، لتسهيل شؤونك، وربما لرفعك إلى درجةٍ أعلى من الوجاهة.

وإذا لم يكن لدينا وجيه شخصي نخترعه، هو أيضا، ونحول بعضه إلى شيخ طريقة، "مولانا" نناديه .. أو شيخ شباب الحيّ، "البطل" دائماً وأبداً. في بيئةٍ ضيقةٍ دائماً، يحتل هذا الوجيه مكانة الملْهم الذي تتضافر حوله الكلمات الطيبة والثناء، في المناسبات التي لم تعد قائمة الآن، مع كورونا. ولكن يبقى الطيف "الروحي" لهذين الشيخَين. تلْمسه في الإعجابات الكثيرة، بمعنى أو من دونه. ومريدو الشيوخ، مثلهم مثل الجماهير المؤيدة لزعيمها الطائفي: يتعامون تماماً عما يحصل في "المعسكر الآخر"، أو يفكّر به، أو يُكتب عنه. لا .. لا يريدون الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى، "حفاظاً على الصداقة"، أو "على العلاقة" بيننا، والمعني بهما "المصالح"، مهما صغرت أو كبرت.

ولاكتمال لوحة التكيّف السعيد هذه، علينا أن نعطي الانطباع العكسي. من أننا كلا! ما زلنا عائشين! وأي عيش ..! فنروّج لـ"بيروت باي نايت"، والسهر والليالي الملاح. وما يرافقها من درر الكلام: من أن انظروا، هذا الشعب اللبناني المهدّد من كل الجهات، إسرائيل، اقتصاد، سياسية، نفايات، كهرباء .. إلخ .. هذا الشعب ما زال يملك حيوية، يحب الحياة، لياليه الصاخبة، اللافتة، المبْهجة .. تشي بذلك. وكل هذا قبل كورونا.

هذا ولا نتكلم هنا عن جماهير الطوائف المربوطة بحبال سرّة، اسمها العصبية الطائفية و"شبكات الأمان الاجتماعي"، المرئية منها والواقفة خلف ستار. إنما نتكلّم عن المواطن البسيط الذي يبدو اليوم ضحية نظامه وسياسييه.

يقوم هذا التكيّف على رذيلةٍ أساسية: هي الكذب

في كل الأحوال. جماهير أو أفرادا، يقوم هذا التكيّف على رذيلةٍ أساسية: هي الكذب. والكذب بأشكاله المتفاوتة. الكذب المباشر، أولاً. كأن تعلن بعكس ما تعرف، أو تعمل، أو ترى. وهذا أبسطه. لأن الكذب الثاني هو وضعية الشيطان الأخرس؛ الساكت على التمويه والكتمان والدجل والاختلاق؛ أي الساكت على الكذبَين، العام والخاص. ويعرف كيف يتعامل معهما، بالجملة حيناً، وبالمفرّق غالباً. هو الشيطان الذي سمح بازدهار الأكاذيب، بتراكمها، وتعقّدها، وبجدلها بالضفائر المرصوصة. بحيث إنك وبشكل طبيعي، تصبح مثله "تتكيّف"، وتمدّ الكذب بمزيد من الحياة، حتى لو كنتَ صادقاً.

طبعاً سوف تخطر في البال تلك الجملة من الحديث النبوي الشريف، والتي يعتبرها أكثر المجتهدين "حديثا ضعيفا". وهي تقول "كما تكونوا يولّ عليكم". يعني أن حكامنا يشبهوننا. وهذه الجملة، ساعد "ضعفها"، على نشر آراء كثيرة مناهضة لها؛ وقد رأت فيها دعماً قوياً للاستبداد. فللمشْتكين من حكم الظالمين، تقول الجملة "اذهبوا، حسّنوا أخلاقكم وسلوككم، وسوف يتحسّن تلقائياً معكم الحاكم". والمساكين يصدّقون، فيروحون يتهذبون، يتّقون، يحسنون، يضنون، لعل وعسى .. فيكونون بذلك جاهزين لحكم جديد، يرفع مظلوميتهم، لا بد أنه أشرس من سلفه، مع أنه أتى من أجلهم، وربما من بينهم.

الآن، نحن غير موجودين، مجرد أشباح هائمة على وجوهها

هذا وضعٌ لا ينطبق على لبنان، فلبنان بلد ديمقراطي، في تأسيسه. بشوائب ديمقراطية، مثل كل الديمقراطيات. وكان على اللبنانيين، منذ البدء، أن يصدّقوا هذه الديمقراطية، ويمارسوا حقهم باختيار حكامهم الأصلح. لكنهم لم يفعلوا إلا العكس؛ رفعوا أرذلهم إلى الحكم. ربما لطراوة فهمهم للديمقراطية، أو عدم تساوقها مع ثقافة، أو صناعة، أو أي نشاط اقتصادي آخر، غير الذي اعتمده "النموذج" الاقتصادي اللبناني، والمبني كله على ريع و"مساعدات" و"هندسات مالية" .. تتطلب هي الأخرى أخلاقياتٍ غير ديمقراطية، بل غير أخلاقية. فكان حكامهم مراية لهم، في ظل الازدهار، كما في ظل الانهيار.

كانت الثورة التشرينية الماضية فاصلا قصيرا من التمرّد على أولئك الحكام. كان ينقصها ما هو أكثر جذرية: التمرّد على الذات. مراجعة تلك الثقافة التي حوّلتنا إلى ما يصفه زياد الرحباني في أغنيته "قوم فوت نام": "قرْطة عالم مجْموعين. مجموعين؟ لأ. مطروحين لأ. مضروبين لأ. مقسومين..." (إنها زمْرة من الناس المجموعين. ليسوا مجموعين، ولا مطروحين، ولا مضروبين. إنهم مقسومون). وهذه أغنية من أيام "الزمن الذهبي" الذي نحنّ إليه كما لو كانت تفصله عنا مئات السنين. أما الآن، فنحن غير موجودين، أو أشباح هائمة على وجوهها. دورنا الوحيد الذي يعطينا الحق بالظهور هو دور الضحايا البائسين، التائهين، الضائعين .. وهذه من السُبل الأسرع انقراضا.