سوابق اختبرت الانتخابات الرئاسية الأميركية

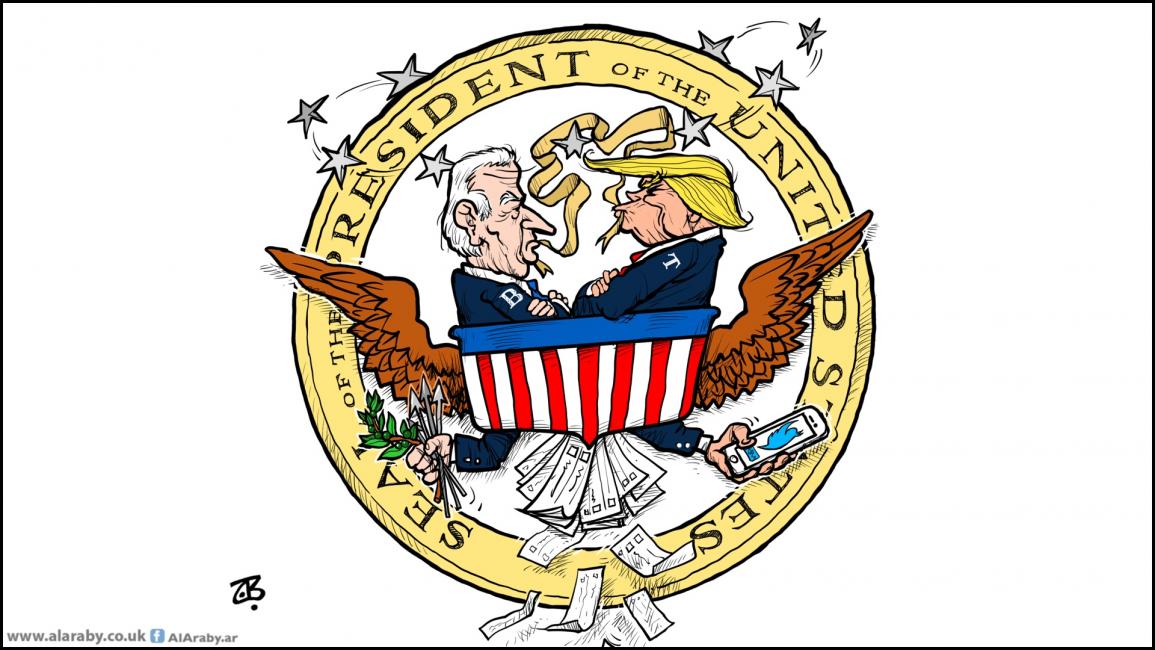

وأخيراً، أسدل الستار على مشهد في واشنطن وانتقلنا إلى آخر، وطويت صفحة وفتحت أخرى، وللمرة السادسة والأربعين تشهد الولايات المتحدة، في عمرها القصير نسبياً (245 عاماً)، انتقالاً سلمياً للسلطة من رئيس سابق، دونالد ترامب، إلى رئيس جديد، جو بايدن. ليس دقيقاً القول إن التوتر الشديد الذي شاب انتخابات 2020، ورفض ترامب الاعتراف بنتيجتها سابقة في التاريخ الأميركي. العكس هو الصحيح، دائماً ما عانت الولايات المتحدة من الانقسامات الإيديولوجية والسياسية العميقة، بل وأحياناً العنيفة، بشكل انعكس في انتخاباتها. دع عنك، طبعاً، الحرب الأهلية ما بين العامين 1861 - 1865.

جديد ترامب هنا أنه أول رئيس أميركي يدفع بلاده نحو حافّة الصدام الدموي، والتمرّد على نظامها الدستوري، بعد أن عمل على تمزيق نسيجها الاجتماعي، وتصديع بنيان مؤسساتها، وإضعاف منظومة قيمها. وعلى الرغم من أن الإطارين، الدستوري والقيمي، الأميركيين انتصرا الآن، ونجحا في كبح جماح رئيس غرائزي ونرجسي، إلا أن هذا لا يعني نهاية الحكاية. إننا لمَّا نشهد بعد نهاية الترامبية التي يتطلب إضعافها جهوداً مضنيةً على صعيد ثقافة وطنية جديدة جامعة، وإصلاح دستوري عميق، وممارسةٍ سياسيةٍ حزبيةٍ توافقية، وربما وقوع شيء لترامب، مثل منعه من الترشح مستقبلاً، أو سجنه، أو استغراق وقته في المحاكم، أو في محاولة الحفاظ على علامته التجارية التي تضرّرت إلى حد بعيد بسبب سياساته الخرقاء.

الانتخابات الرابعة، عام 1800، التي تنافس فيها آدمز ونائبه توماس جيفرسون كانت مريرة، وقسمت المجتمع الأميركي وأثارت فتنة سياسية

جرت أول انتخاباتٍ رئاسية أميركية عام 1788، وفاز فيها جورج واشنطن، ثمَّ فاز بدورة رئاسية ثانية عام 1792. كانت هاتان التجربتان هادئتين بسبب شعبية واشنطن الطاغية. كذلك كان الحال مع الانتخابات الثالثة عام 1796، التي فاز فيها جون آدمز. إلا أن الانتخابات الرابعة، عام 1800، التي تنافس فيها آدمز ونائبه توماس جيفرسون كانت مريرة، وقسمت المجتمع الأميركي وأثارت فتنة سياسية. كان النظام الانتخابي مختلفاً حينها عمّا هو عليه اليوم، وكان أعلى مُتنافِسَيْنِ أصواتاً يصبحان رئيساً ونائباً للرئيس. امتازت تلك الانتخابات بخلافاتٍ إيديولوجيةٍ وحزبيةٍ عميقة بين "الحزب الفيدرالي" الذي كان يقوده آدمز، و"الحزب الديمقراطي - الجمهوري" الذي كان جيفرسون من مؤسّسيه. ومع فوز جيفرسون، جرّاء مناوراتٍ سياسية بين مندوبي الولايات في المجمع الانتخابي حينها، برزت مخاوفُ حقيقية من تصفيته، أو من وقوع انقلاب عسكري، بل وحتى حدوث تمرّد من بعض الشرائح الشعبية الغاضبة. وتصف المصادر التي أرّخت لتلك المرحلة الحرجة في التاريخ الأميركي كيف وصل جيفرسون إلى مبنى الكونغرس في الرابع من شهر مارس/ آذار 1801 لتنصيبه رئيساً. كان خائفاً مترقباً، ولم تفلح مناشدته بـ"نحن جميعاً جمهوريون، نحن جميعاً فيدراليون" في تهدئة الخواطر. وكان آدمز أول من أسس لسابقة مقاطعة حفل تنصيب خلفه. أهمية ما سبق أننا نتحدّث عن جيل الآباء المؤسّسين للجمهورية التي أعلنت عام 1776، وجيل قيادة الثورة ضد الاحتلال البريطاني.

أكثر الانتخابات الأميركية إثارة، وربما خطورة، التي جرت عام 1876 بين الجمهوري، رذرفورد هايز، والديمقراطي، صمويل تيلدن

تبع ذلك انتخابات أخرى أثارت الانقسام، عام 1824، وفاز فيها جون كوينزي آدمز من "الحزب الديمقراطي - الجمهوري" على منافسه آندرو جاكسون المنتمي إلى الحزب نفسه. المفارقة أن جاكسون فاز بأغلبية الأصوات الشعبية وأصوات المندوبين في المجمع الانتخابي، ولكنه لم يحصل على الحدِّ الأدنى من المندوبين في المجمع الانتخابي بشكل يؤهله للرئاسة، فكان أن أحيل الأمر على مجلس النواب الذي انتخب آدمز، بعد أن نجح في عقد اتفاقٍ مع مرشح ثالث، هو هنري كلي، تعهد له بموجبه بتعيينه وزيراً للخارجية، وقد وصف معسكر جاكسون ذلك بـ"الصفقة الفاسدة"، وكانت الأجواء مشحونةً جداً. وفي انتخابات عام 1828، عاد جاكسون الذي أسس حزباً جديداً حينها، هو الحزب الديمقراطي، لمنافسة آدمز، وفاز في انتخاباتٍ بلغ فيها مستوى الهجوم الشخصي والاغتيال المعنوي بين المُرَشَّحَيْنِ حداً غير مسبوق. كانت النتيجة أن سار جون كوينزي آدمز على خطى والده، جون آدمز، ولم يحضر مراسم حفل تنصيب خلفه في الرابع من مارس/ آذار 1829. الأمر نفسه سيفعله الرئيس آندرو جونسون، عندما رفض الديمقراطيون عام 1868 ترشيحه للرئاسة مرة أخرى عن حزبهم، بعدما عُزِل في مجلس النواب في العام نفسه (أول رئيس أميركي يعزل)، ونجا بصوت واحد فقط من الإدانة والإقالة في مجلس الشيوخ. في يوم تنصيب الرئيس الجمهوري، يوليسيس جرانت، الذي هزم المرشح الديمقراطي، هوراشيو سايمور، لم يحضر جونسون المراسم.

أكثر الانتخابات الأميركية إثارة، وربما خطورة، التي جرت عام 1876 بين الجمهوري، رذرفورد هايز، والديمقراطي، صمويل تيلدن. حصل فيها تيلدن على أصوات 184 مندوباً في المجمع الانتخابي، وهو أقل بصوت واحد فقط (185) من العدد المطلوب للفوز رسمياً بالرئاسة، فيما حصل هايز على 165 صوتاً، ووقع خلاف على 20 صوتاً تمثل أربع ولايات. أمام تلك المعضلة، شكل مجلسا النواب، الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون، والشيوخ، الذي كان تحت سيطرة الجمهوريين، لجنة من 15 عضواً، خمسة من النواب، وخمسة من الشيوخ، وخمسة قضاة من المحكمة العليا. وكانت النتيجة أنه كان هناك ثمانية أعضاء جمهوريين، وسبعة ديمقراطيين، وصوتت اللجنة على أساس الانتماء الحزبي، 8 – 7، لإعطاء العشرين صوتاً المتنازع عليها للمرشح الجمهوري. وأقرّ الكونغرس ذلك في جلسة مشتركة لمجلسيه، في الثاني من مارس/ آذار 1877، على أساس صفقةٍ تعهد فيها هايز بسحب القوات العسكرية الفيدرالية من الولايات الجنوبية التي كانت قد سيطرت عليها بعد الحرب الأهلية، وهو ما جنّب البلاد حينها ويلات حرب أهلية جديدة، أو انقسام آخر بسبب الانتخابات.

التحدّي الذي مثله ترامب، ولا يزال، للمؤسسة وللمنظومة الدستورية والقانونية والتقاليدية ليس بالأمر الجديد كلياً عليها في التجربة التاريخية الأميركية

في العصر الحديث، مثلت انتخابات عام 2000، التي تنافس فيها المرشّح الجمهوري، جورج بوش الابن، ونائب الرئيس الديمقراطي حينها، آل غور، المرّة الرابعة من أصل خمس مرات، أميركياً، يخسر فيها المرشح الفائز الأصوات الشعبية. المرة الخامسة كانت عام 2016، عندما خسر ترامب الأصوات الشعبية لمصلحة هيلاري كلينتون، ولكنه فاز بالرئاسة بأصوات مندوبي المجمع الانتخابي. عودة إلى انتخابات عام 2000 التي فاز فيها بوش بشكل أحدث استقطاباً مجتمعياً كبيراً، إذ تعدّ من أقرب الانتخابات نتيجة في التاريخ الأميركي. كانت تلك الانتخابات هي الأولى، حينئذ، منذ 112 عاماً يفوز فيها المرشح الذي خسر الأصوات الشعبية. اللافت، أن بوش تقدّم على غور بـ537 صوتاً فحسب في ولاية فلوريدا. وعندما طالبت حملة غور بفرز جديد على مستوى الولاية، تدخلت المحكمة العليا لمصلحة حملة بوش ومنعت ذلك، وهو ما ضاعف من الانقسام والاستقطاب في الشارع الأميركي، إذ صوّتت المحكمة على أساس إيديولوجي، خمسة محافظين مقابل أربعة ليبراليين. الأمر الثاني اللافت أن غور خسر لبوش في المجمع الانتخابي بنتيجة: 271 – 266، مع العلم أن الحد الأدنى للنجاح هو 270 صوتاً.

ما سبق من أمثلة، وهي غيضٌ من فيض، تؤكّد أن التحدّي الذي مثله ترامب، ولا يزال، للمؤسسة وللمنظومة الدستورية والقانونية والتقاليدية ليس بالأمر الجديد كلياً عليها في التجربة التاريخية الأميركية. الجديد الآخر هنا أن ترامب فعل ذلك في عصر الإعلام الرقمي، والنشاز الأخطر الذي مثلته تجربته أنه أول رئيس أميركي يدعو علناً إلى التمرّد على الدولة، وهو لا يزال على رأسها. ولكن، ينبغي الاعتراف بأنه ما كان ترامب ليتمكّن من فعل ذلك لو جرت إصلاحات دستورية حقيقية وعميقة، تمنع الشعبويين أمثاله من التسلل عبر ثغرات الدستور والقوانين الفدرالية. أما مسألة استعادة اللحمة الوطنية أميركياً، والتصدّي لتيار التطرّف العرقي الأبيض، فتلك قضيةٌ أخرى، ولا أظن رئاسة بايدن ستكون قادرةً على علاجها من دون دعمٍ جمهوريٍ هو محل شكٍّ كبير. حتى الحزب الجمهوري، فإنه قد يجد نفسه أمام انقسام عميق وواسع في ظل حديث عن تفكير ترامب بتشكيل حزبٍ جديدٍ من صلبه، أو على الأقل، فإن جزءاً منه قد يبقى تحت تأثير ترامب ونفوذه، اللهم أن يتلاشى هذا الأخير بطريقة أو أخرى.