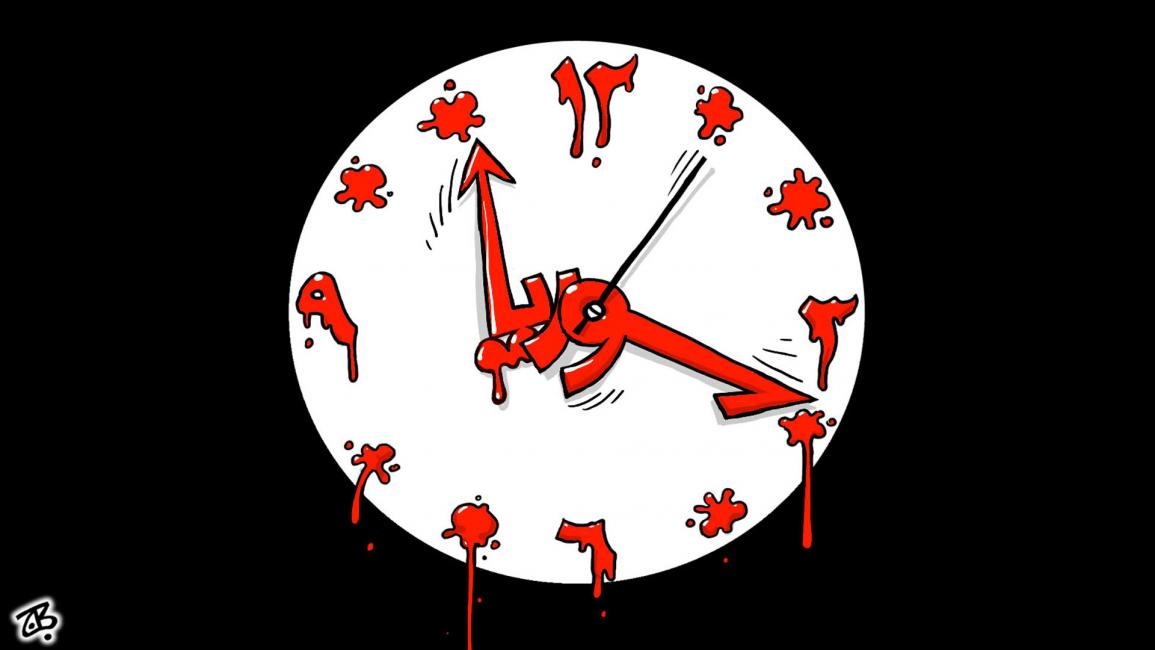

سورية مسألةً أخلاقية

تحتاج المسألة السورية (من أسماء عديدة للكارثة الجارية في سورية)، في كلّ وقت، ردَّها إلى صفتها الأساس، أنها مسألة أخلاقٍ من قبلُ ومن بعد. هناك إجهادٌ ثقيلٌ للعقل، بلا أيّ طائل، وتتفيهٌ للجوهريّ في نكبة الشعب السوري، عند الثرثرة عن اجتماعات اللجنة الدستورية ومؤتمرات أستانة ومقاصد تركيا وروسيا وجديدٍ جدّ من أجسام المعارضة، وعن منابت جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية ومشتقّاتهما، (وخفض التصعيد، لكي لا ننسى)، وما قد يُستلّ من هذه الهوامش في حاشية المركزيّ في القضية كلها. ببساطةٍ، والحاجة قُصوى للبساطة هنا، وإنْ للحديث عن العويص في الحالة السورية إغواؤه، لأن الحادث في هذا البلد لا يخرُج، أبداً، عن قوّة احتلالٍ، تمثلها عصابة الحكم من عائلة الأسد وأتباعها ومُواليها، تجري تسميته نظاماً، فيما لا تنفكّ العصابة نفسها، بارتكاباتها وممارساتها، تنفي عنها هذا الاسم، وشعبٍ لا حساسية لدى تلك العصابة في استهدافه بالقتل أو التمويت والتجويع أو التهجير أو الإخفاء أو العمل على قطعنته (جعله قطيعاً)، لا وظيفة لهذا الشعب سوى أن يكون محكوماً، برضاه أو غير رضاه، ويُحظر عليه أن يزاول أياً من حقوق الناس، شيئاً من الكرامة مثلاً، أو شيئاً من الحقّ في الحياة، محض الحياة، بأمن وأمانٍ وبلا خوف.

إشاحة أبصارنا (وبصائرنا؟) عن هذا البديهيّ في المشهد العام في سورية هي ما تُحدِث الضجر الذي صرنا فيه من الأخبار السورية عن معارضاتٍ واجتماعات لجانٍ وأسفار مبعوثين وحساباتٍ تركية وضرباتٍ إسرائيلية و... إلخ. لا يسعفنا منه سوى البقاء، في كل وقت، في ذلك البديهيّ الذي يحلّ كل عويصٍ ومركّبٍ هناك. ولذلك، من بالغ العاديّ أن يقترف الحكم في دمشق قصفاً على مدنيين في أسواق ومدارس ومستشفيات وملاجئ، بغاز السارين أو غيره، بالبراميل وما يشبهها. ومن بالغه أيضاً أن يتولّى جنودٌ من الجيش السوري إعدام 41 شخصا في حي التضامن في دمشق، برميهم في حفرة، وقتلهم فيها وحرقهم، ثم مواصلة حفلة الجريمة المروّعة، باستمتاعٍ أشهره مرتكبوها في صور فيديو تعمّدوها، باقتياد أكثر من 240 آخرين، معصوبين، إلى الحرق والتمويت والحفرة. تنكشف هذه التفاصيل (وغيرها) العام الماضي بعد تسع سنواتٍ على اقتراف المقتلة، فلا يختلّ أو يهتزّ شيء في أي مطرح في العالم. وما لا يجوز إغفالُه، بشأن تلك الواقعة، أنها واحدةٌ في متواليةٍ من الجرائم المشهودة، منذ ما قبل حماه في 1982، لمّا انتهج حافظ الأسد هناك المسلك الإسرائيلي التقليدي (قَتَل 30 ألفاً للقبض على 300 وقتلهم)، مروراً بزجّ عشرات آلاف في السجون، وصولاً إلى التهديم الذي لا يتوقّف عنه الحكم في سورية، بالقتل في غير مذبحةٍ ومجزرة، وبالتهجير، وإفقار الناس، وتسريح عصابات الإرهاب لتُعين أجهزة السلطة في تخريب سورية، اجتماعياً وبشرياً واقتصادياً ونفسياً وتعليمياً.

يسوّغ هذه المقالة أمران لتُذكّر بالبديهيّة المنسيّة أعلاه: أولاً، أن سفير النظام في الأمم المتحدة، بسام صبّاغ، رأى تدخّلاً صارخاً في شؤون بلاده الداخلية، في إنشاء الأمم المتحدة، أخيرا، "مؤسّسةً مستقلة" لجلاء مصير نحو مائة ألف مفقود في سورية، في أثناء "12 عاماً من النزاع والعنف"، بعد تصويت الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتاً على قرارٍ بهذا. وللحقّ، صدَق الرجل، غير أنه غفل عن حقيقةٍ ساطعة، أن سورية ليست في حاجةٍ لشيءٍ قدر حاجتها لتدخّلٍ إنساني فيها، يُنقذ السوريين من قوّة الاحتلال الأسدية التي تُطبق عليهم. وثاني الأمريْن أن 13 دولة عربية امتنعت عن التصويت على القرار الذي صوّتت له قطر والكويت فقط من الدول العربية. وهنا، ترتدّ المسألة السورية إلى صفتها الأساس، مسألةً أخلاقية، فوحده انعدام الحسّ الأخلاقي في دبلوماسيات الدول الـ13 هو ما وراء معارضة اللجنة المختصّة بكشف مصائر مفقودين (مختفيين ومغيّبين ومقتولين و...؟). تماماً كما غياب هذا الحسّ وراء انعدام أي اكتراثٍ في صحافاتٍ عربيةٍ عديدةٍ بانكشاف الجريمة المفزعة في حي التضامن (كشفتها بالوثائق والصور صحيفة الغارديان البريطانية). تماماً كما كل مناصرةٍ لحكم الأسد منذ أزيد من 50 عاماً، وبيع أزعومة الصمود التافهة، ثم أكذوبة تصدّي الدولة السورية لمؤامرةٍ كبرى ضدّها.

لم يُغيَّب في سورية مائة ألف في 12 عاماً فقط، بل غُيِّبت سورية نفسُها بلداً يستحقّ شعبُه الحرية والكرامة. وغُيّبت الصفة الأوضح في المسألة السورية أنها أخلاقيةٌ أولاً وأخيراً ... والشواهد الدالّة التي تؤكّد هذا البديهي ما تني تتجدّد.