عن التظاهر والاحتجاج والتغيير السياسي في مصر

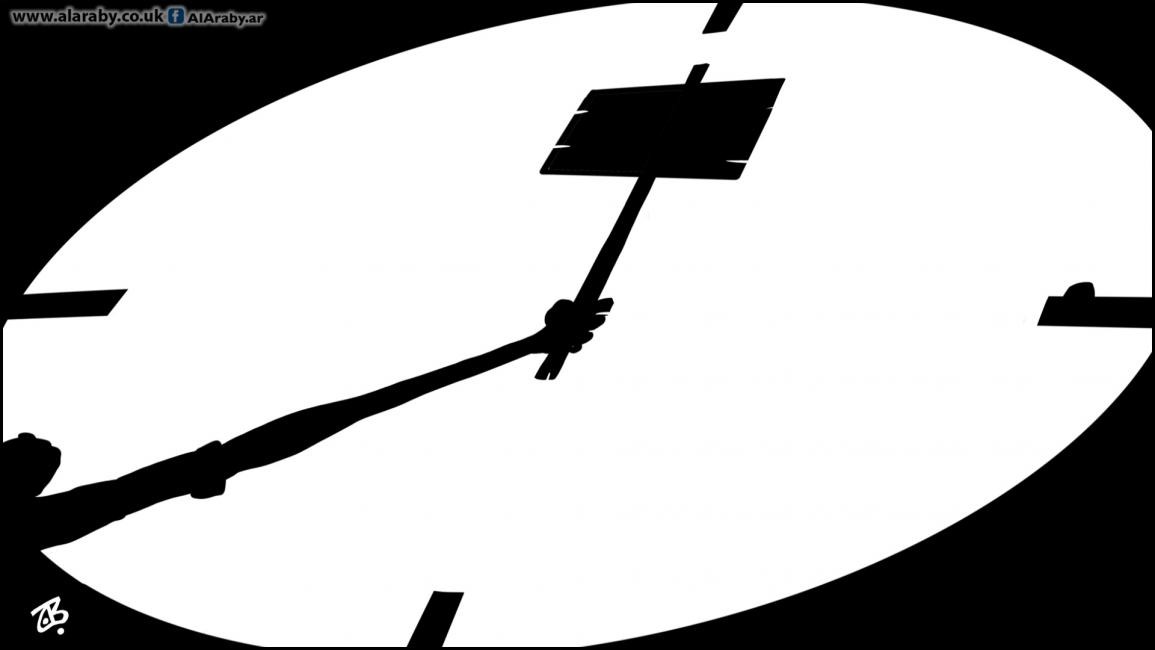

شهدت مصر على مدار ست سنوات، سلسلة من دعوات إلى التظاهر، وهي بحكم تكرارها بشكل دوري تبدو كأنّها ظاهرة. كما تشكّل هذه الدعوة رد فعل على حالة الانسداد السياسي، وإغلاقٍ شبه كامل لأبواب المشاركة السياسية الرسمية. ومن حيث طبيعتها، تراهن هذه الدعوات على تغيير سياسي سريع، ما يشبه مبارزةً يقضي فيها خصمٌ على الآخر بالضربة القاضية، ويتصوّر أصحابها، في كل مرّة، أن التظاهر سيتحول إلى انتفاضة، وأن الجمهور، تحت وقع أزمات متشابكة، سيلبّي الدعوة إلى الاحتجاج، كما تستند على تصوّراتٍ يغلب عليها التمنّي، أمام عدم توفر بدائل لدى الداعين إليها، ليكون سيناريو الانتفاضة الشعبية الهدف المستقرّ للدعوات في كل مرّة. وبذلك تمثل هذه الدعوات فعلا سياسيا مسكونا بالتخيّل والأماني، يراهن على مفاعيل الأقدار، ويأمل في ثورة منتظرة، ولا مفارقة هنا أن يكون شعار إحدى مجموعاتها ومسمّاها "اللهم ثورة".

وضمن تكوين دعوات التظاهر سمات مشتركة، بل لا مبالغة إن كانت مكرّرة بحكم تقاطع الداعين إليها، وضمن السمات خصائص الداعين إليها، وهم يشكّلون مجموعة أفراد تجمع بعضَهم خصوماتٌ سياسية مع السلطة، وأحيانا شخصية، وبالتالي، تمزج ما بين الخطاب السياسي العام، بما يحمله من تقديم بديل، وعملية تنافس سياسي، وأحيانا تحمل تعبيراتٍ ذات طبيعة ثائرية تهدف إلى الانتقام. كما لا يجمع الداعين إلى التظاهر، وأغلبهم معارضون من الخارج، نسق أو تحالف سياسي، ومنهم من لم ينتم إلى تنظيمات وهياكل سياسية بالأساس، عدا عما يغيب عن خطاباتهم من تعقل أحياناً. ومن حيث المطالب، هي ذات طابع صفري؛ تظاهر ثم احتجاج وبعدها ثورة شعبية، وذلك كله من دون قوة وازنة تؤهل للهدف من التظاهر. والمراهنة دوماً قائمة على ضعف النظام واستجابة الغاضبين من ممارساته. هكذا ببساطة تطرح الدعوات بشكل مكرّر على مدار سنوات، وتحمل مسمّيات رقمية تعاد، كما الدعوة إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي الذي انقضى من دون حدوث شيء.

من بين إشكالات هذه الدعوات أنّها تنطلق من تكرار نموذج ثورة يناير (2011)، وكأنّه قابلٌ للتطبيق كلّ مرّة، وتحاول أن تُسقط الماضي على المستقبل، بل وتبتذله أحياناً، تختصر الثورة بوصفها دعوة إلى التظاهر، وليست تراكمات وفعلاً شعبياً معبّراً عن حركة للطبقات، وتحالفات تكوّنت من حركات وأحزاب سياسية التقت بقطاعات جماهيرية وعملت معها كمرحلة سابقة على الثورة. ويجري التركيز على الجانب العفوي، وكأنّ العفوية تصنع التغيير، أو أنّ الثورة كانت ضربة حظ ومصادفة، استجابت لها الجماهير، أي تُختصر الثورة في دعوة إلى التظاهر من دون تراكمات سبقتها، أو تحالفاتٍ شكّلت جذورها ومكوناتها وحكمت مسارها وربما انتكاستها أيضاً.

تصوّر خطأ يرى أنّ وسائل الدعاية والإعلام يمكن أن تنتج مشهداً سياسياً جديداً

وفي العودة إلى سمات تلك الدعوات، نجد مراهنات على غضب يتبلور حركة احتجاجية، وهذا فهمٌ يشوبه قصور، ويتعامل مع الأزمة بوصفها منتجةً للحركة بشكل ميكانيكي، وتفصل عن مسألة الدعوة عناصر ودوافع تشكّل الاحتجاج، وكأنّ الغضب وحدَه ينتج الثورة.

ولأنّ بين الداعين إلى التظاهر، وعبر سنوات مضت، شخصيات ضعيفة الارتباط بواقع سياسي محلي، ومنهم من يتغذّى على المظلومية وبينها صراعات، فإنّ وقعها سيكون محدوداً. وفي كلّ الأحوال، لا يمكن التعامل مع عملية التغيير السياسي الطويلة بوصفها "خناقة" ومعارك، يحمل بعضها ملامح شخصية، وتعبيرات مبتذلة تُغطّى بشعاراتٍ سياسية، ويغيب أيضاً الفهم بأنّ فصول التغيير ترتبط بمراحل تبدأ وتتراكم فيها الإسهامات، وتتشكل فيها التحالفات، وتساهم فيها أولاً طبقات اجتماعية صاحبة مصلحة، تمتلك سبلا تنظمها، وآليات إيجاد فعل سياسي مؤثر.

وبالإضافة إلى سمات هذه الدعوات وتركيبتها، تبرُز إشكالية أنّ الدعوة، وإن انطلقت من أزمات سياسية واقتصادية حقيقية، لا حاجة في تفصيل فيها، إلّا أنّ الصلة بين الدعوة والمرشّحين للمشاركة شبه منقطعة، إلّا إذا اعتبرت قنوات ووسائل اتصال بين الداعين والجمهور كفيلة بإحداث حدثٍ تجري المراهنة عليه لإحداث تغيّر مهم وضروري، كذلك تنفصل هذه الدعوات عن وجود بنية تنظيمية، ولو حتى جنينية، تحملها. وهنا يأتي تصوّر خطأ يرى أنّ وسائل الدعاية والإعلام يمكن أن تنتج مشهداً سياسياً جديداً، وأنّ الدعوات إلى التظاهر من إعلام خارجي يحظى بمتابعة ومشاهدة، يمكن أن تنتج حدثاً جماهيرياً. ليس هناك شك في تأثير الإعلام في الدعوة والحشد، لكنّ الإعلام في النهاية لا يشكّل وسيطاً للفعل من دون تنظيمات، كما لا يبني تحالفاتٍ وأطراً سياسية. وإذا كان الإعلام كافياً لإيجاد التأييد أو المعارضة، لكان من السهل بقاء النظم أو تغييرها بقوة وسائل الإعلام.

وهذا التصوّر المغلوط والمبالغ فيه لدور الإعلام، يتشاركه السلطويون والحالمون بالانعتاق من السلطوية في الوقت نفسه، بما يعبّر عن توازن الضعف، ومفاهيم خاطئة. غير أنّ هذه النظرة المتمسّكة بالإعلام وسيلةً للتغيير ترى في الجمهور كتلاً مستلبة، جاهزة للانقياد، الاحتجاج أو التأييد، وهذا يحمّل الإعلام دوراً أكبر من قدراته، بما يشير إلى عجز سياسي بنيوي لدى أطراف المعادلة السياسية، السلطة في الداخل أو المعارضة في الخارج، والتي تستبدل الإعلام بوصفه قوة تأثير أو تتكئ عليه في محو قصورها الذاتي.

يطالب السلطويون الإعلام ببذل جهد أكبر لبيان إنجازات السلطة، أو التحذير من المخاطر

يستطيع الإعلام الترويج والتحريض والدعاية، لكنه لا يُثبّت نظماً ولا يخلعها، ولا يتعاظم دورُه إلّا بفعل حقيقي منظّم، وقوى معبّرة عن مجموعات مصالح وطبقات اجتماعية. وهذا التصوّر المغالي لدور الحشد الإعلامي، في حالة السلطوية أيضاً، يعبّر عن فقدان الوسائط السياسية بين متّخذي القرار والجمهور. لذا يطالب السلطويون الإعلام ببذل جهد أكبر لبيان إنجازات السلطة، أو التحذير من المخاطر.

وفي العودة إلى الدعوة إلى التظاهر بالتزامن مع مؤتمر المناخ، فإنها لم تختلف كثيراً عن سياقات الدعوات السابقة، بداية بما عرف إعلامياً بـ "ثورة الغلابة"، والتي اختارت 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 موعداً لها، ورُوّجت عبر الإنترنت أولاً، ثم تلقفتها بعض القنوات، وتزامنت مع حدثين: أنّها جاءت بعد أول تظاهرة كبيرة نسبياً، رد فعل على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية التي سُلّمت بموجبها جزيرتا تيران وصنافير، ورأتها قطاعات شعبية تفريطاً في الأرض، ومقايضة مقابل مساعدات مالية. والحدث الثاني بداية برنامج للتقشّف ترك آثاراً اقتصادية صعبة. بينما الدعوة الثانية، والتي شهدت رواجاً أكبر، فكانت من المقاول والممثل محمد علي، خلال سبتمبر/أيلول 2019، وتالية على سلسلة فيديوهات تتناول شبهات فسادٍ في مشاريع اشترك فيها المقاول نفسه. وجاءت الدعوة إلى التظاهر بعد انتخابات الرئاسة، والقبض على سامي عنان الذي أعلن رغبته في الترشّح، كما تقييد حركة رئيس الوزراء السابق، أحمد شفيق، بعد عودته من الإمارات. وأحدث هذا المشهد ارتباكاً في السلطة، سمح بخروج تظاهراتٍ هي الأكبر منذ تظاهرات تيران وصنافير 2016. وشهدت الدعوة في 2019 استجاباتٍ لتلاقي عوامل عدة، تتعلق ببنية السلطة، وظروف خارجها، غير ظرف اقتصادي ضاغط، وحدث طارئ يتعلق بغضبٍ من قرارات إزالة مبانٍ ومنازل، أقيمت في غيبة التخطيط، وأيضا قرارات تضيّق على حركة البناء، وذلك مسّ مصالح كتل من العاملين في البناء والتشييد وصناعة الطوب. وبهذا شهدت بعض المحافظات احتجاجات، حتى وإن كانت محدودة عددياً، لكنّها لأول مرة تمتد في عدة محافظات في وقت واحد.

بعدها بعام، عولجت أزمتا شفيق وعنان، وكما جرى التصالح في ملفات مخالفات البناء وتقسيط الغرامات، لكنّ أزمة السجناء وصعوبة ظروف المعيشة ظلتا تتمدّدان، وقد كانتا ضمن أسباب التظاهر، حسب ما جاء في تحقيقات النيابة مع بعض المتهمين حينها بالتظاهر، والذين زادت أعدادهم عن أربعة آلاف محتجز.

عملية التغيير السياسي أعمق من الاحتجاج، والذي يظلّ في النهاية أداةً، وليس هدفاً في حد ذاته

تتعمّق اليوم في مصر الأزمة المعيشية بدرجة أكبر مع ارتفاع معدّلات التضخم، تركت أزمة في القدرة الشرائية للمواطنين مع تخفيضات متوالية للجنيه، ومعها تعود الدعوات إلى التظاهرات، لكن هذه الدعوة لا تستند على قوى اجتماعية، كما تجاهلتها كل القوى السياسية تقريباً، أو صمت بعضُها وتجاهلها، ورفضها آخرون، خوفاً من أن يكون الحصاد مزيداً من الخسائر، وزجّ سجناء جدد، في وقتٍ تجاهد أصوات عديدة من أجل سرعة الإفراج عن السجناء، عدا عن أن الدعوة لم تتضح حتى اللحظات الأخيرة، طبيعة الداعين إليها أو رؤيتهم ومخططهم في الحركة والحشد ورؤيتهم مستقبلاً.

من جانب آخر، يشيع يقين بأنه لا أفق لاحتجاج ممكن، وأنّه ليس من هامش للحركة، سواء من جيل يناير أو أجيال لاحقة لم تختبر فعاليات سياسية على مدار سنوات نتيجة إغلاق المجال العام، ولدى نخب السلطة يقين أنّ الواقع ساكن، والأمر محسوم، لا احتجاجات قادمة، في مصادرة على المستقبل، تذكّر بمقولات لنخبٍ، في نهايات العام 2010 ومطالع يناير/كانون الثاني 2011، إنّ مصر ليست تونس... تنظر النخب القريبة من السلطة إلى الدعوات إلى الاحتجاج بسخرية واستهانة، وإن كانت ترتعب منها. ويدعو إعلاميون بعضهم بعضاً على الشاشات وفي الصحف إلى ألّا ينشغلوا بها، ولا يتناولوها في الأساس. لكن يبدو أنّ الكلّ منشغل، والسلطة متوجّسة، والكلّ، بمن فيهم من يصف الدعوات بالمؤامرة، يتحدّثون عن أزمة اقتصادية يمكن توظيفها.

ومع كلّ هذه الإشكالات الواضحة، عن الدعوة إلى التغيير في مصر بضربة قاضية تمثلها دعوات تظاهر سابقة وربما لاحقة، لا إلغاء لمستقبل احتمالية وقوع انتفاضات عفوية، تفجّرها أحياناً حوادث عارضة، لكنّ ذلك يحتاج تراكماتٍ من العمل وتحالفات سياسية وكتلة صلبة قادرة على الحركة والحشد. ولا يمتلك دارسو الحركات الاجتماعية إجاباتٍ جاهزة لما يحدُث غداً في مجتمعاتٍ مأزومة، وحتى بتطبيق مناهج ومداخل تحليل وشروط وطرق تبلور هذه الحركات، لا يمكن الجزم متى تقع وبأي طريقة. من الممكن أن تندلع مستقبلاً احتجاجاتٌ واسعة، خصوصاً أنّ هناك تعمّقاً للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الأزمة السياسية. وتاريخياً، لم يبق مجتمع مأزوم في حالة سكون، حتى وإن تراجعت الحركة وقلت الاستجابات، وطال الانتظار، إذ سيبحث المأزومون عن حلول لأزمتهم، وقد تتّخذ طرقاً جماعية، والاحتجاجات مرشّحة حينها للظهور. ومع هذا، تظل عملية التغيير السياسي أمراً آخر، أعمق من الاحتجاج، والذي يظلّ في النهاية أداةً، وليس هدفاً في حد ذاته.