عن حراك الأطراف والريف المصري

منذ الشهر الماضي (أغسطس/ آب)، وقبل دعوات التظاهر في سبتمبر/ أيلول الجاري، شهدت مصر حراكا غاضبا، متنوعا جغرافيا ومحدودا عدديا، لكنه يتسم بالجرأة والشجاعة، ومعبرا ليس عن رفض "قانون التصالح" بشأن عقارات وصفت بالمخالفة وحسب، وإنما أيضا محملٌ بتململِ من أعباء اقتصادية واجتماعية، زادها هذا القانون، وما يتبعه من جمع غرامات مالية، مرتفعة في بعض المناطق، وإزالة عقارات مصنّفة مخالفة، عدا عن عوامل أخرى دافعة للغضب، وتجعل المواطنين عاجزين عن تيسير سبل الحياة الضرورية، كارتفاع متواتر لأسعار الخدمات، خصوصا الطاقة (الكهرباء والغاز وغيرهما)، وارتفاع أسعار خدمات النقل والمواصلات خصوصا (القطارات ومترو الأنفاق)، وذلك كله يجعل نمط الحياة بائسا لدى قطاعات واسعة، إذا أخذت في الاعتبار نسب الفقر المرتفعة والبطالة وارتفاع معدلات الإعالة، فضلا عن فرض عدد من رسومٍ لخدمات ليس آخرها، في ما يبدو، زيادة الرسوم التعليمية الحكومية، غير مصروفات المدارس الخاصة التي تزيد سنويا.

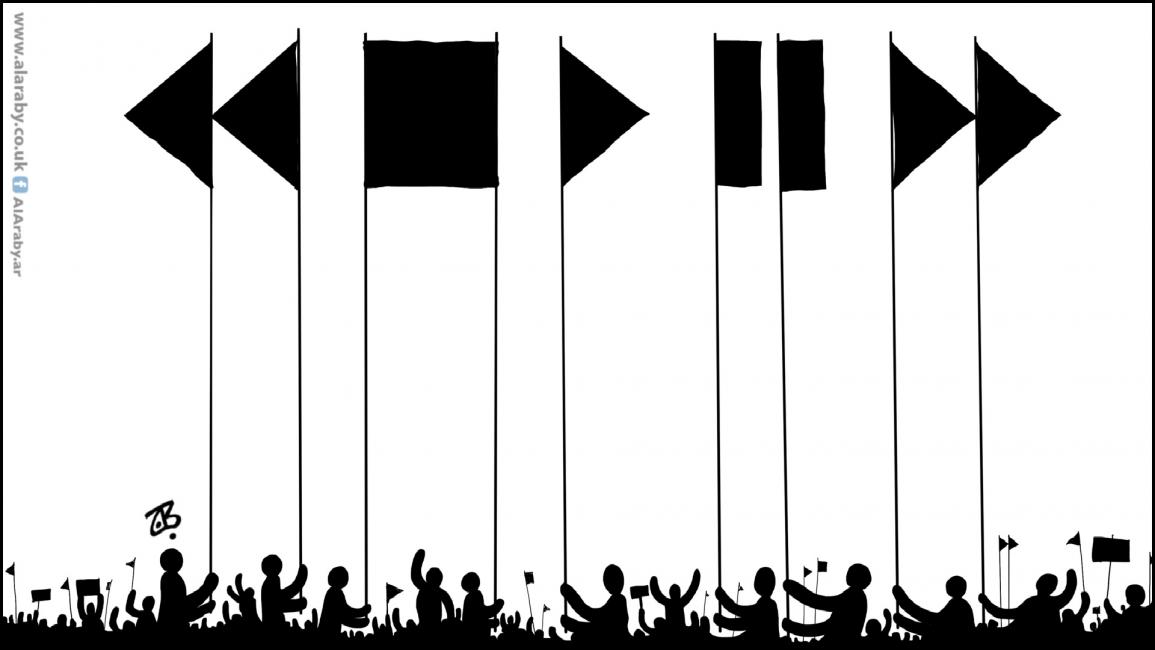

في هذه الظروف، التقط الداعون الى مظاهرات سبتمبر/ أيلول الحالي الدعوة إلى التظاهر، محاولين استثمار الأزمة، من دون أن تكون لهم كتل تترجم الدعوة إلى واقع قابل للتحقق بشكل منظم. وبرزت في مشهد الاحتجاج للعام الثاني، بعد مظاهرات سبتمبر 2019، عدة مؤشرات، أهمها تشكل مشهد من حراكٍ في مناطق الأطراف، بما فيها مناطق ريفية في القاهرة الكبرى (القليوبية والجيزة بشكل أساسي)، فضلا عن بعض مناطق الصعيد في العام الماضي، والتي أبدت استعدادا أكبر للاحتجاج، قياسا بالعام الجاري. وشكل "قانون التصالح" السبب الرئيسي، بجانب أسباب عامة متراكمة، فهناك ملايين متضرّرون من القانون، يعيش أغلبهم في مناطق الريف وأطراف المدن والمحافظات. وحسب تقديرات حكومية، هناك 2.8 مليون عقار مخالف، يضم نحو 20 وحدة سكنية، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من سكان الريف متضرّرون من القانون. وحتى 7 أغسطس/ آب كانت حصيلة سداد مبلغ جدّية التصالح 1.5 مليار جنيه (25% من قيمة الغرامة الكلية)، بينما تجاوزت 8.6 مليارات يوم 22 سبتمبر الحالي، بينما وصلت طلبات التصالح إلى 1.3 مليون طلب، بين مقدميها من لم يتمكّن من سداد الدفعة الأولى من الغرامة حتى بعد أوكازيون حسم الجباية (رسوم التصالح)، بعد احتجاجات شهدها شهرا أغسطس وسبتمبر ضد القانون.

شكل "قانون التصالح" السبب الرئيسي للحراك المصري الحالي، فهناك ملايين متضرّرونه، أغلبهم في مناطق الريف وأطراف المدن والمحافظات

ويمكن القول إن الأطراف في بعض المحافظات والقاهرة الكبرى، والتي تجمع طيفا واسعا من المأزومين معيشيا، صغار فلاحين وموظفين وأجراء وعمال يومية، مناطق مؤهلة للإحتجاج، على الرغم من غياب أي حامل سياسي حاليا قادر على قيادة الحراك. وهذا المشهد، وإنْ يكسر سكون الحركة الاجتماعية في مصر منذ 2014، إلا أنه غير منفصل عن ملامح الحركة الاجتماعية قبل ثورة يناير، والتي تجمّعت فيها منابع الغضب لتصنع انتفاضة ثم ثورة شعبية، فانتفاضة غزل المحلة سبقت ثورة 25 يناير، وضمّت الفئات نفسها تقريبا، غير ما شهدته مصر من احتجاجاتٍ متفرّقة في مناطق عشوائية ضد سلسلة قرارات الإزالة والتهجير، خصوصا في حزام الفقر حول القاهرة، ومنها احتجاجات قلعة الكبش والدويقة والبساتين وعزبة خير الله، من 2004 – 2011، ذلك بجانب مظاهرات العطش. وفي المقابل، توازت مع الاحتجاجات السابقة حينها حركة سياسية وليدة وتحالفات سياسية لم تعد قائمة.

الأطراف في بعض المحافظات والقاهرة الكبرى مناطق مؤهلة للإحتجاج، على الرغم من غياب أي حامل سياسي حاليا قادر على قيادة الحراك

تؤشّر عدة عوامل إلى أن مصر ستشهد حركة اجتماعية واسعة في الشهور المقبلة، تتركز في مناطق مأزومة، أو حوادث عارضة تطلق طاقات غضب، على صعيد البعد الإقتصادي، وقياسا على أن أغلب سكان مناطق الأطراف من صغار الموظفين والعاملين في الزراعة، فإن أجورهم منذ تعويم الجنيه، والمنخفضة أساسا، انخفضت بشكل أكبر، ما أثّر على قدرتهم الشرائية مع انخفاض قيمة الجنيه، غير تراجع مصادر دخول بعضهم، منها مدخول الزراعة الذى شهد تأثرا واضحا نتيجة غلاء أسعار الطاقة الذي أثر بدوره على بعض مستلزمات الزراعة، كالطاقة والنقل، غير ارتفاع أسعار الأسمدة منذ 2014، وتراجع في مشروعات ومهام وزارة الري، ويمكن لمتابعي الملف معرفة ما جرى للمصارف والترع في قرى عديدة، غير عودة دفعات من العاملين في الخارج، خصوصا العائدين من دول الخليج التي شهدت أسواق العمل فيها أزمات متلاحقة، وإجراءات فرضتها تلك الدول، ما حرم كثيرين من فرص عمل كانت تستوعب أيادي عاملة، وتوفر مصادر دخل. وجاءت أزمة كورونا لتوثر على قطاعاتٍ من عمالة يومية ومشروعات صغيرة أو متناهية الصغر تنخرط فيها فئات من العاملين في الفلاحة أو أعمال تجارية بسيطة.

يشعر المحتجّون بأنهم منسيون من دولةٍ تترك طرقهم غير معبّدة، ومناطقهم مليئة بالمخلفات، ويعيشون وسط ظروف بيئية غير صحية

ويدخل ضمن محدّدات الاحتجاج شعورٌ نفسيٌّ بالتهميش والتمييز، يتوازى مع الأزمة الاقتصادية. ويسمع مواطنون سردياتٍ كبرى عن إعادة بناء مصر، ومشاريع ضخمة في عدة مناطق، كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين والجلالة، وكلها مناطق مبهرة لطبقاتٍ ثريةٍ وبعضها مترف، بينما تظل تلك المناطق المهمّشة والفقيرة أغلبها محرومة من مشروعات الصرف الصحي، ويفتقد بعضها إلى مياه شرب صحية، غير أنه ما زالت هناك مناطق لا تصل إليها مياه الشرب في بلد النيل، غير مناطق تنقطع فيها المياه. في هذه الظروف، وفى ظل سردية البناء، وأن الدولة تبني وتشيد وتصلح مصر، وشعارات "عشان يبنيها"، تهدم بيوت بقانون متسرّع، وبقسوة واضحة، ومن دون وجود صيغ للتفاهم ومراعاة ظروف أصحاب تلك المنازل وسكانها، بل ووضع مبالغ مالية مرتفعة كغراماتٍ، لم تخفّض إلا بعد تشكل حالة احتجاجية في عدة محافظات، ردّا على قرارات إزالة لمبانٍ أو فرض غرامات ضخمة تحت بند التصالح.

يشعر المحتجون بأنهم منسيون من دولةٍ تترك طرقهم غير معبّدة، ومناطقهم مليئة بالمخلفات، ويعيشون وسط ظروف بيئية غير صحية، عدا عن مناطق تعاني من ضعف ونقص في الخدمات التعليمية والصحية، وحين تذكّرت هيئات الدولة ناسها أصبحوا محلّ اتهام بالمخالفة، ومطالبين بأن يدفعوا مبالغ ضخمة، كثيرون منهم غير قادرين على دفعها. من الطبيعي أن يصرخ هؤلاء وغيرهم، وليس محلا للتعجب أن يكون هؤلاء المعبّرين عن جانبٍ من أزمة مصر وغضبتها التي يستهين بعضهم بها، أو يتندر عليها بتعالٍ، سواء من موالين للنظام أو مدّعين إصلاحا، من نخب سياسية تخفي خوفها وعجزها، وتتعالى على احتجاج الريف، وتقلل من شأنه، وتستخف بمضامينه ومؤشراته مستقبلا.