في راهن الشخصية السورية

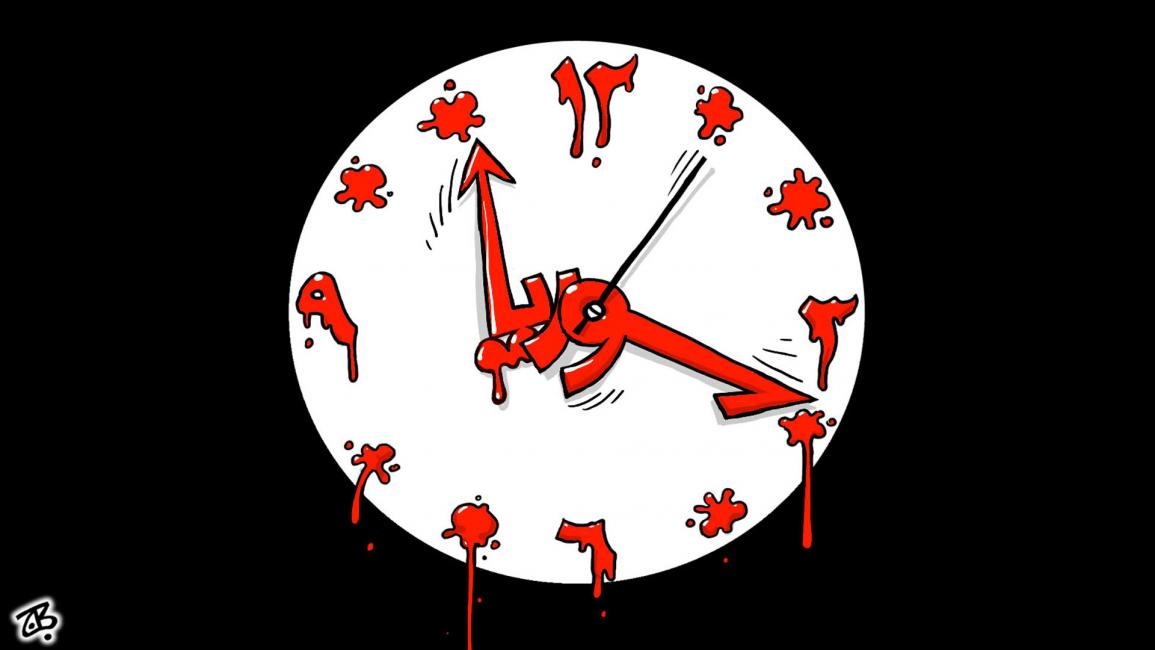

بعد شهر من كارثة الزلزال التي ألمّت بالشعب السوري، وبعد ما يفوق القدرة على الاحتمال والاستيعاب من مقاطع الفيديو والأخبار والتحليلات والدراسات، والأضاليل والأوهام، وغيرها ما لا يعدّ ولا يُحصى، لا بدّ من الوقوف أمام الكثير الكثير مما شاهدناه، ومن التفاصيل التي غرقنا بها، عاطفياً قبل كل شيء، وليس أمراً من دون قيمة أن نمرّ، من بين هذه التفاصيل، على أداء الجهات الرسمية والجهات الأهلية في هذا الحدث الكبير.

ما شاهدناه، في البداية، كان مبادرات الناس العاديين، البسطاء الواقعين تحت ثقل مخرجات الحرب من جهة، وسطوة القمع الرسمي من الجهات المتحكّمة في مقاديره من جهة أخرى. ومع هذا، كانوا أسرع إلى تلبية الواجب الإنساني، بكل ما امتلكوا من لهفة واندفاعٍ وأدواتٍ بسيطة جلبوها من بيوتهم، ومن أماكن عملهم ومصالحهم، وأحياناً كانت الأيدي تعمل مكان المعاول والرفوش بحميّة قلّ نظيرُها، وغيرة قد لا تصدّق فيما لو رويت في الكتب مستقبلاً. ومن الطبيعي وجود الفوضى في حالاتٍ مثلها، فالحدثُ كارثي، والموقف يتطلّب سرعة فائقة في التدخّل لإنقاذ الأرواح، والجميع في حالة صدمة، وأداء الجهات الرسمية كان بطيئاً في كل المناطق، وهناك مبرّرات وأسباب عديدة، ليست المقالة بصدد الحديث عنها، فقد أخذت حصّتها من التحليل والدراسة والتمحيص، ومن التضليل أيضاً، شأن كل شيء منذ اندلاع الحرب اللعينة في سورية، والحرب الإعلامية الممنهجة من كل أطراف النزاع، حتى يمكن اعتبار هذه الحرب الإعلامية بخطورة السلاح وربما أخطر، بما زرعت من أسباب الفتنة وأجّجت الصدور لدى مكونات الشعب السوري، بعضه ضد بعضه الآخر.

فجأة، وجد آلافٌ أنفسهم في العراء، وبحاجة لزجاجة الماء ورغيف الخبز وزجاجة حليب للأطفال، من دون مأوى ولا لباس يقيهم سياط البرد والجو الشتوي القارس الماطر بغزارة. بدأت الفوضى وملامح الخلل في توزيع المساعدات، وفي تدبير الوضع، لم يكن الفساد، على أهميته وتفاقمه، السبب الوحيد، ولم يكن تدخّل الجهات الأمنية في الشاردة والواردة بشأن تقديم المساعدات التي يجتهد الأهل ويستنفرون من أجل جمعها من البيوت ومن المتبرّعين، وإيصالها بأسرع ما يمكن للمحتاجين المتجمعين في الشوارع والساحات، ومنهم في بعض المساجد التي صدّعها الزلزال. وليست التجارة في قسم من هذه المساعدات، كما شوهد في مقاطع فيديو أظهرت تلك المواد معروضة للبيع في المحلات وعلى الأرصفة، ليس كل ما ذكر من أسباب وحده المسؤول، يكفي أن نشاهد الطريقة التي كانت ترمى بواسطتها تلك المعونات "الإسعافية" على محتاجيها، الطريقة التي تحمل من الإذلال والمهانة ما يكفي للكفر بكل القيم والأخلاق والقوانين، وهؤلاء المنكوبون يتجمّعون في فوضى رهيبة، لا يعرفون أن يصطفّوا في طوابير، فالظرف ضدّ كل ما هو إنساني، كيف نطالبهم بالانفلات قليلاً من غريزة القطيع التي تصبح سلوكاً بشريّاً مألوفاً في حالات الخطر والتهديد الوجودي؟ كيف نطالبهم وحاجتهم أكبر مما يقدّم إليهم بكثير؟ كيف نطالبهم أمام تهديد حياتهم، بالجوع والتشرّد والمرض، بالهدوء والانتظام؟ إنهم مضطرّون على تلقّي الإذلال من دون أن يمتلكوا مقوّمات أن يصرخوا ويقولوا: لا ... لا أريد لقمة الخبر مغمّسةً بالذل والهوان، لا أريد سقفاً أنام تحته أمام هذه اللامبالاة بكرامتي، لا أريد رداءً يقيني برد الشتاء يُرمى عليّ من فوق، لاءات كثيرة تجرح صدور السوريين، ولا يستطيعون البوح بها، لا يستطيعون لأنهم جائعون، يرتجفون من البرد، عطشى، بحاجة لأن ترقد عيونهم كباقي المخلوقات، وخائفون منذ ما قبل الزلزال بكثير. لكن "الأعطيات" ترمى عليهم من "فوق"، بفوضى وامتهان قاتلين، فلماذا هذا الفشل أيها السوريون؟

جائعون، يرتجفون من البرد، عطشى، بحاجةٍ لأن ترقد عيونهم كباقي المخلوقات، وخائفون منذ ما قبل الزلزال بكثير

هذه هي الشخصية السورية التي اجتهدت "ثورة الثامن من آذار المجيدة"، في إيجادها ورعايتها، الثورة/ الانقلاب العسكري الذي احتكر السلطة معه حزبٌ واحد، لتأتي الحركة التصحيحية بعده وتؤسّس حكم الفرد وترسّخه، مدعوماً بقبضة أمنية باهظة الإحكام والقوة، فعملت على خنق الشخصية الفردية، وبناء شخصيةٍ امتثاليةٍ، تأسّست مع الزمن ليصبح نمطاً تستنسخ منه النماذج في تشكيل مجتمعٍ على هذه الشاكلة، فأصبح الفرد السوري خاملاً، فاقد القدرة على المبادرة، وعاجزاً عن العمل الجماعي أو ضمن فريق، وإذا كُلّف بالقيام بمهمة رسمية، فإنه يقوم بها من دون عناء التفكير، أو حافز المبادرة، حتى يصبح الأداء بلا أدنى قيمة أو تمايز، لا علاقة للقيم هنا، بل هي أعمالٌ تؤدّى وفق نظام أدائي مرتبط في الأذهان بمنظومة غير معلنة، لكنها ذات سطوة وسيادة، يحضُرني موقفٌ يشير إلى هذه الحالة، في بداية الثورة، وقد كنتُ ما زلت في عملي، كلّفت عناصر كثيرة بحراسة مداخل المقرّات الحكومية وتفتيش الداخلين، وسُلّموا أسلحة من أجل ذلك، بينما كنت أدخل من إحدى بوابات المستشفى الوطني من دون أن ألتفت إلى الحارس المسلّح، فجميعهم يعرفونني، ناداني: دكتورة سوسن، الهوية لو سمحتِ .. وعندما استنكرت: طالما تناديني باسمي، ما حاجتك إلى الهوية، ردّ عليّ: لا تؤاخذيني دكتورة، هيك التعليمات.

بالفعل، هكذا هي التعليمات التي حوّلت الفرد السوري إلى كائنٍ مؤدلج مروّض، في حالة عطالة فكرية، يؤدّي الأوامر والتعليمات فقط، لذلك كان هذا السلوك مهيمناً في حالة توزيع الإعانات على الشعب المتضرّر، يمكن الجزم بأن أولئك الأفراد الذين كانوا يؤدّون بهذه الطريقة المهينة لم يقصدوا الإهانة في غالبيتهم، فهم أنفسهم من اندفعوا لينقذوا ويسعفوا منذ البداية، وعندما كان الخطر ما زال مُحدِقاً بالجميع واحتمال الهزّات الشديدة وانهيار مزيدٍ من البيوت قائم في كل لحظة، لكنّ قتل روح المبادرة، وخنق الشخصية الفردية، وزرع الخوف الذي لا يُنجي منه غير الامتثال، ليس فقط للأوامر والتقيّد بالممنوعات والمحرّمات، بل الامتثال لعطالة صارت حالة من الاستمراء، باعتبارها الضامن الأكبر للأمان تجاه خوفٍ مقيم في النفوس، هذا الامتثال والعطالة المتأصّلان في الروح الجمعية لأفراد الشعب، جعلا العمل الجماعي، أو عمل الفريق، غريباً عن سلوك الأفراد، ومشلولين عن المبادرة، كذلك الناس المحتاجون. وفي الواقع، كل الشعب السوري محتاج اليوم، فقلّة الموارد، وشحّ الخدمات، وعدم الثقة بالحكومة من جهة، وبالنفس من جهة أخرى، جعلت الفوضى والتزاحم السلوك المتبع لديهم.

الامتثال والعطالة المتأصّلان في الروح الجمعية لأفراد الشعب، جعلا العمل الجماعي، أو عمل الفريق، غريباً عن سلوك الأفراد

هذه هي الشخصية السورية التي اشتغلت عليها "ثورة الثامن من آذار المجيدة" 60 عاماً، توّجتها "ثورة الحادي عشر منه المباركة" في السنوات العشر الماضية، وكرّست الشخصية الامتثالية بصورة أكبر، خصوصاً عندما ربطت طاعة أولي الأمر بالدين، وجعلته دليلاً على قوة الإيمان، فاستنسخت أسلوب إدارة قائمٍ على مصادرة الفضاء العام بالقوة، كما لو أنها توأم النظام الذي تحاربه.

إذا كانت الشخصية، في جانب كبير ومهم منها، مقولة أخلاقية وروحيّة، وهذا ما يحدّد الاختلاف بين الأفراد، فإن ما عمل عليه الاستبداد، السياسي والديني والاجتماعي، قتل هذه المقولة، من أجل إيجاد مجتمعات طائعة، غير فعّالة إلّا بموجب البرامج التي تغذّيها السلطات خدمة لعقلٍ جمعيٍّ مطلوب، في محيطٍ من الفساد الراسخ والقمع الشامل، فكان لا بدّ من كل أشكال الفوضى والقصور في الأداء، والتقصير بحقّ المحتاجين والمنكوبين، وهم غالبية الشعب أيضاً.