في مديح حقوق الإنسان ودولة الخوف

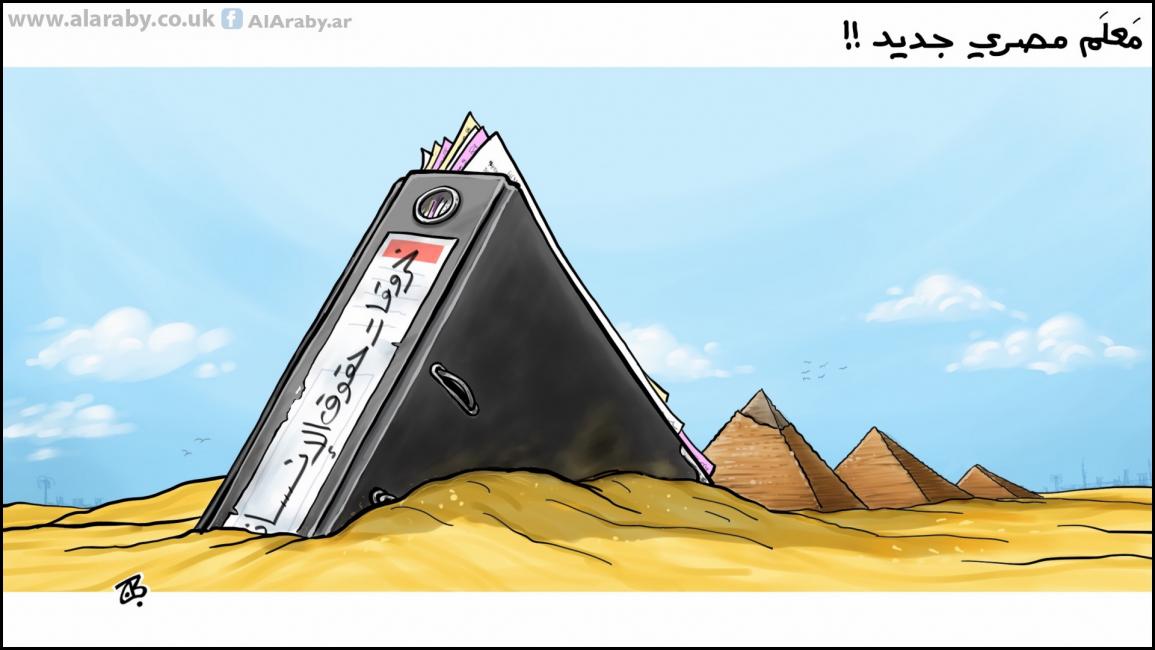

مع إعلان رسمي باستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، انشغل الإعلام المصري بالتهليل والاحتفاء، بعدما كان أي حديث عن الحقوق والحرّيات محل نقد، ويتم كيل الاتهامات للعاملين في منظمات المجتمع المدني وجمعياته والنخب والسياسيين، غير اتهامات متواترة وتحريض على من يناقش سياسات النظام في ضوء مبادئ حقوق الإنسان، بما فيها من حقوق اقتصادية واجتماعية والحق في التعبير والتنظيم. وفى الأغلب، يُنظر إلى الإصلاحيين والمعارضين على حد سواء دعاة تخريب وأعوان أطراف خارجية، يوظفون حقوق الإنسان لممارسة ضغوط على النظام، غير اتهامات مستحدثة بمعاونة جماعات إرهابية في تحقيق أغراضها. الاحتفاء الإعلامي باستراتيجية حقوق الإنسان ليس مطلوبا في ذاته، لكنه أداة دفاع ودعاية للسلطة بوصفها تراعي مفهوما شاملا لحقوق الإنسان، وتضع لها استراتيجية، وتصف نفسها رائدة في المجال، وصاحبة تجربةٍ متكاملة تربط بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة، وهي ذاتها التي تمارس أشكالا متنوعة من الانتهاكات، ليست خافية على المجتمع المصري. لذا لا تصلح الاستراتيجية للتسويق الخارجي في عصر لا تستطيع فيه النظم إخفاء الحقائق، كما تحتجز السجناء خلف جدران السجون، والتي تصوّر نزلا فندقية، بينما تكثر الشكاوى عن عدم تطبيق لائحة السجون، بما فيها من حقوق للسجناء، غير السؤال الأساسي عن أسباب كل هذه السجون والسجناء وتطبيق حالة الطوارئ في مصر، إذا كان النظام وأنصاره يجدون في أنفسهم جدارة في الحكم وقدرة على الإنجاز وعلى حيازة تأييد شعبي.

لم يعد جو الخوف والتوجس الذي يعم مصر يقنع حتى كثيرين من مؤيدي النظام بوصفه سلوكا يستطيع أن يمدّد حياة النظام، حتى الذين اتخذوا خطا انتهازيا بوصف القمع مقننا ضد جماعة سياسية، تمثل خطرا على السلطة والدولة، أصبحوا متشكّكين في نتائج ما يجري، خصوصا بعد تمدّد السلطوية إلى مؤيدين للسلطة، أو بعض الإصلاحيين الذين ما زالوا يجاهدون في التفاعل والنشاط، حسب حدود مرسومة لنشاط سياسي ومدني محدود. طاول التنكيل سجناء متنوعي الانتماء السياسي، بل مواطنين غير منخرطين أصلا في المجال العام. أصبح التوجس والحذر ملمحا اجتماعيا عاما، يُلحظ في انزواء النخب عن الفعل أو إحباطها، وفي ضعف المبادرات والفعل الاجتماعي وسكون في حركة مجتمعٍ مقيّد القدرات، ومع مجتمع الخوف والوشاية، وبعيد عن المنخرطين في المجال العام والحقل السياسي بشكله التقليدي، والذي يجمع أحزابا ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وغيرها من مؤسسات، يمكنك أن ترى قصصا لسجناء مرّ عليهم عامان وهم قيد التحقيق، بلا محاكمة، بسبب منشورٍ على "فيسبوك" أو تغريدة على "تويتر" وإذ قدر لهم محاكمة نزيهة يخرج السجناء بعد قرار براءتهم بعد تجربة سجن مريرة، وأوضاع سجون بائسة تقتل النفوس والأرواح.

يمكن أن تقرأ وتسمع قصص عن سجناء مؤيدين للنظام أيضاً، لأن آليات الضبط لا تفرّق في البطش، ولا تخضع مسألة الوشاية للتصنيف. وفي بعض الأحيان، لا يعرف السجين سبب احتجازه. إحدى القصص الدالة أنّ أحد أعضاء حملة ترشيح عبد الفتاح السيسي للرئاسة في محافظة الإسكندرية كتب عن إصابة أحد الأطباء في مستشفى العجمي بكورونا، فسُجن بتهمة ترويج إشاعات وبث أخبار كاذبة على ذمة القضية 558 لسنة 2020.

أحد أعضاء حملة ترشيح السيسي للرئاسة في محافظة الإسكندرية كتب عن إصابة أحد الأطباء بكورونا، فسُجن بتهمة ترويج إشاعات وبث أخبار كاذبة

يمكن مناقشة سجن معارضين ومنافسين سابقين للسلطة، كما جرى مع رئيس الأركان السابق، الفريق سامي عنان (وغيره)، الذي تجاسر بإعلان نيته الترشّح لانتخابات الرئاسة. ودليلا على سيادة منطق الخوف والضبط وتقييد المجتمع، يمكن الحديث عن مواطنين ليسوا أصلا ضمن أنشطة في المجال العام لكنهم سُجنوا. ذلك أن تجليات السلطوية والقمع يدفع ثمنها الجميع، وتكلفتها تتجاوز مجتمع السياسة، من منافسين للنظام على محدوديتهم، أو إصلاحيين ومعارضين، غير الفئة الثالثة من مواطنين ليسوا ضمن العملية السياسة، لكن في إطار الضبط ومن أجل تسيد الخوف الكل معرّض للخطر. ولذلك تطلق السلطوية في أزمتها أشكال التقيد والحصانة لنفسها، ليس بالسجون وحسب، ولكن أيضا بالدعاية وبإشاعة سلاح التهديد، الأهداف واضحة، منع تشكّل كتلة معارضة أو إصلاحية حتى لو محدودة الأثر، والحد كلما أمكن من تشكّل رأي عام يحمل مطالب أو يعبر عن مشكلات مجتمعية، حتى إن لم ترتبط بالممارسة السياسية بشكل مباشر. وهذا الهدف الأخير محل تركيز، لذا لا يكفي، من وجهة نظر السلطوية، ضبط النخب والمجتمع السياسي، عبر السجن أو التشوية، أو حشرها في توافه الأمور، بل المطلوب إخافة الكل من التعبير بأي صورةٍ ممكنة. ومع الخوف، تتجاور الدعاية إنجازات قياسية ومشروعات بناء وتشييد وشهادات دولية، بينما تحظر شهادة أهل البلاد عن أنفسهم وأحوالهم.

ليست آليات الضبط وحدها التي تنتج مجتمعا وبيئة للخوف. وليست الحرّيات وحجب الحق في التعبير المعضلة الوحيدة، لكن أيضاً ما يتعلق بنمط حياة الناس، وسبل توفير الحياة الضرورية، غير خوفٍ من المستقبل. وما تخبئه الأيام في ظلّ تصاعد أزمة اجتماعية واقتصادية، واضحة الدلالة، وتنعكس في ظواهر خطيرة، لكن مضمون الأزمة يترك، ليتم الاحتفاء بالطرق والكباري (الجسور) والبنية التحتية، وأطول برج وطريق، وأخيرا أكبر سجن في إطار قصر نظر مولع بالأكبر.

لا يمكن الحديث مثلاً عن الحريات في وقت لا تُعلن فيه أرقام رسمية عن السجناء وتتوسّع السجون

وأخيرا، يأتي الاحتفاء بوضع استراتيجية لحقوق الإنسان، لتبدأ معزوفة الدعاية عن أهمية حقوق الإنسان ودورها في التنمية، ودور التنمية في إقرار حقوق الإنسان، وتنقلب الدفّة من الهجوم على مفهوم "حقوق الإنسان" إلى تمجيدٍ له ومحاولة تصوير أن الواقع يطابق المنطوق والمكتوب من شعاراتٍ تضمنّتها الاستراتيجية. يمكن فهم توقيت ظهور استراتيجية حقوق الإنسان، وتصدّرها المشهد، في محاولة النظام الموازنة بين الدعاية المرتكزة على إنجاز المشروعات القومية وملف الحقوق والحريات، غير شعور بأن كتلا من المجتمع، ضاقت باّليات القمع ومظاهر السلطوية.

وضع أي استراتيجية لتحقيق أهداف بعيدة المدى يستلزم قراءة وتوصيفا حقيقيا للواقع، وليس القفز عليه. ولا يمكن الحديث مثلا عن الحريات في وقتٍ لا تُعلن فيه أرقامٌ رسمية عن السجناء، وتتوسّع السجون وإجراءات تقييد الفعل السياسي والمدني واستخدام السجن الاحتياطي عقوبة، وإلغاء المنافسة والاختيار الحر في الشكل الذي يسوّق بوصفه انتخابات. كما لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان في أجواء تمنع مناقشة ما تطرحه الاستراتيجية ذاتها. أما إذ كانت الاستراتيجية ستخرُج من هدف الدعاية، لتصبح محاولة للتصحيح وتفكيك أزمة المجتمع، والتي تمثل معضلةً وأزمة أيضا للنظام، فهذا يوجِب إعادة النظر في ملف السجناء ككل (60 ألف حسب تقديرات غير رسمية)، مع إطلاق سراح السجناء في قضايا الرأي والتعبير، وسرعة إنهاء أزمة السجناء المحبوسين احتياطيا بوصفهم متهمين قيد التحقيق، وتقليص الحبس الاحتياطي إلى أقل فترة ممكنة، مع استخدام بدائل الحبس الاحتياطي من إجراءات احترازية، وتعديل القانون الحالي والذى مدّد فترة الحبس احتياطيا عامين، غير وقف الاستهداف الذي يأخذ طابعا شخصيا وثأريا، كما حالة علاء سيف، والذي تمدّد فترات سجنه منذ 2013، وغيره من سجناء يُعاد احتجازهم عبر اتهامهم مجدّدا في قضايا جديدة. بالإضافة إلى ملفات أخرى، كإطلاق حرية العمل النقابي والطلابي، وتحرير الجامعة من سطوة الأمن، ورفع القيود على العمل السياسي، بالتوازي مع وقف الإجراءات الاقتصادية القاسية التي تجعل الحياة غير ممكنة لملايين من المواطنين المصريين الذين يعانون من رفع أسعار الخدمات، غير التفنن في جمع الأموال والرسوم، مع خطة ضرورية لتنمية اقتصادية حقيقية، تستند إلى الإنتاج. من دون ذلك، لا يمكن الحديث عن استراتيجية لحقوق الإنسان.