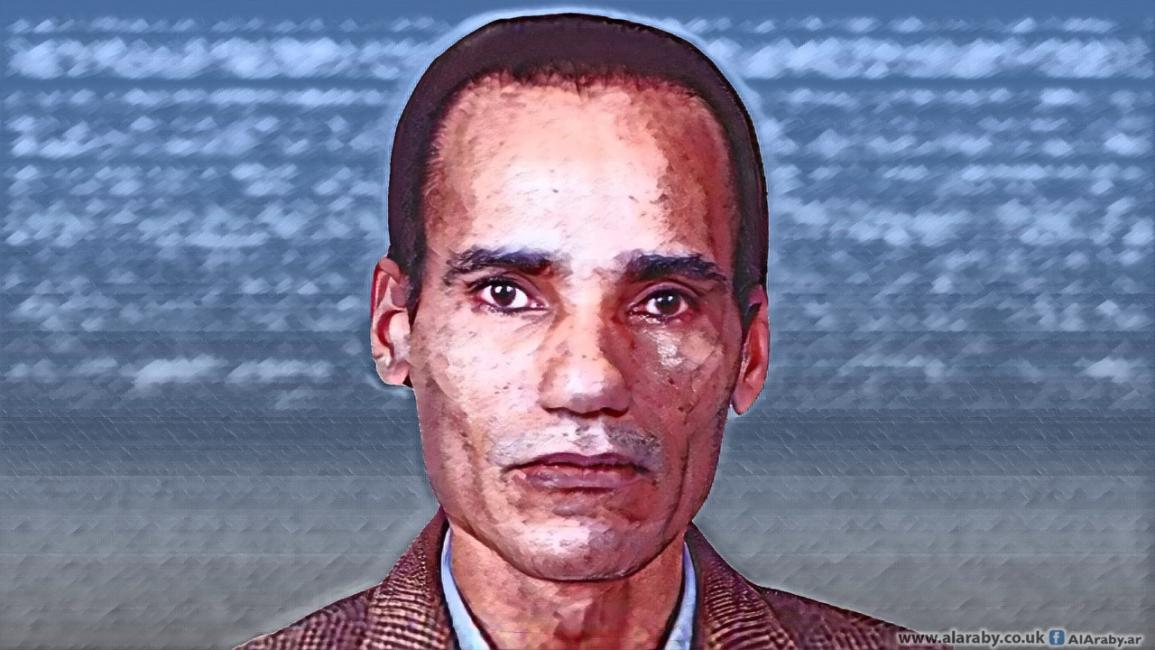

كتابة في محبّة سعد الدين حسن

القصة القصيرة جداً مثل دوّامة صغيرة هائجة تقول البحر كلّه، هي ذلك السرّ الدافئ الحميم الذي يخرج فجأة من تحت الضلوع. سرٌّ قد تناديه لك يمامة أو بنت صغيرة تحجل على طريق ترابي على أول قرية، وتضحك الشمس لها، والكاتب العابر في عز شجنه ووحدته وصفائه، كسعد الدين حسن، يقف فجأة مبهوراً بالبنت وهي تحجل، والبنت من فرحها لا تراه ولا تحسّ به أبداً، لأنّه صار يميل هناك سكران كزهرة. وهل سعد الدين حسن وحياته كلها سوى قصة قصيرة جداً اختارت أن تسكن ضلوع صاحبها فقط، قصة تحمل سرّه وطويته، قصة شابَ شعرُها وما زالت تلعب وراء ضلوعه كتلك البنت التي رآها تحجل على أول طريق القرية، وكأنها كانت تحجل حول بستان قلبه المواجه دائماً للبحر، بستان معزول حتى عن الثمر والماء والتجّار والأسعار، بستان صغير يكتفي بالهواء ورؤية البحر والحقول.

القصة القصيرة جداً هي وعد بلقاء، وعد نلقاه فينا، أو نلقاه في حلم، أو نلقاه أمام مقبرة، أو في ميدان مزدحم باليافطات القديمة وعربات النقل المحملة بالخشب، وعد كان ينتظرنا، وكانت العين هادئة وقريرة، فرأت وكتبت من دون غبشة أو ازدحام، قنصت تلك الورقة الفريدة الساقطة من شجرة أحلامنا، أو رأت بهجة سقوط تفاحة عقلنا أو سمعت ذلك النداء الحزين لبائعٍ غاب في آخر الشارع الضيق أو دمعة ترقرقت في عين سؤالٍ لم يكتمل بين عينين أو أسد جالس يتأمل.

القصة القصيرة جداً تتصل بالقلب أو العين مباشرة، ولا تنام في طبقات الوعي، أو التاريخ، أو الأرشيف، أو خزينة التجّار والوثائق الباردة، هي لمحة عينٍ شقيةٍ تختصر الكون بلا نقطة عرق واحدة، لأنّها من لمعة العين وعرق الفؤاد. هي التي تسعى في الكون في غلالة بسيطة من دون أن تغطّي وجهها، ولا تأتي بالحيلة أو البخور أو حلب كتب التراث، لكنّنا نراها فوق أجران الغلال كيمامةٍ حطّت ثم طارت، بعدما رفع العمّال مذاريهم من فوق الأجران، وأخذوا "أجاريهم" في أكياسهم، هي تلك اليمامة، هي ذلك الألم المشدود على مدى سطح البحر من دون أن يرى، هي تلك البنت التي تحجل أمام حزن سعد الدين حسن في مدخل القرية، من دون أن تعرف أنّ ذلك الرجل الماشي يريد، وهي تحجل، أن يُلبسها خلخالاً من ذهب، لأنّها ابنته وقد أنجبها من الهواء تواً، ويريد أن يحملها فوق جمل من دون أن يكون لديه أيّ جمل، ثم يسلمها لعريسها. بعدها يرتاح ويذهب إلى "السيد البدوي" يحصى خرز الكهرمان على صدور الفلاحات، ويحكي مع الشاي حكاياتٍ لا يحبها التجّار ولا يسمعها الغرب عنا، حكايات مدفونة في الأكباد.

ما زلت أرى قصة "الدفنة" لسعد الدين حسن، أراها أمام القبر، قصةً مليئةً بالأسى والضحك والحياة ومقايضة البهجة بالفلوس أمام قبر. حارس المقبرة يفتح الباب للعاشقين مقابل الجنيهات، ثم يمشى ناحية رزقه المقسوم. القصة القصيرة جداً مرحةٌ جداً مثل قلب ذلك "التربي"، وحزينة جدا بلا كآبة مثل ضلوع سعد. القصة القصيرة جدا لها رائحة، ولها شخصية، وتستطيع أن تعيش أعمارا في الذاكرة، هي عندي مثل عود نعناع، ومن خلال عودٍ وحيدٍ فقط تستطيع أن تشم زرعة النعناع كاملة.

للقصة القصيرة جداً عروقٌ في رقبتها، عروقٌ نديةٌ وبارزة، وتعرف كيف تنادي على من يحبّها، حتى بعد ما يموت، تظلّ بحة صوتها في ذاكرة من يحس ويمسك الشجن، على الرغم من رقة عروق رقبتها، حتى وإن ماتت مخنوقة، يظل جمال عروقها، هي كآمنة بنت عيد التي خنقها ابن عم لها كان يلعب معها من دون أن يقصد خنقها، فانكسرت عظمة زورها. وإلى الآن، كلما سمعت بحّة في صوت أي غناء من امرأة تأتيني رقبة آمنة بنت عيد. وأتذكّر بالطبع سعد الدين حسن، وهو يتأمل البنت التي تحجل على الجسر، وهي تعفّر التراب برجليها والشمس تضحك، وسعد واقف هناك فوق الجسر يتأملها. كانت آمنة بنت عيد تربط رقبتها في فرح أنور، بمنديل أحمر وتغني وراء أنصاف الغجرية. كانت تتألم مع الغناء وتدوس على وجع الرقبة، ولا تفارق الفرح ولا تبتعد عن أنصاف. ماتت آمنة بعد فرح أنور بأسبوع، وما زلت أمسكها في أيّ غناء. كانت آمنة وكأنّها تشبه تماماً تلك البنت التي حجلت أمام سعد الدين حسن، على أول الجسر وعفرت التراب.

القصة القصيرة جداً هي نبت أرواحنا، هي أجنحتنا المكسورة، هي سعد حينما يدخل المكان هارباً من قريته إلى القاهرة لاقتناص نصف ليلةٍ من سعادة يعود بعدها وحيداً في القاطرات الليلية إلى بلدته، إلّا أنّه يخلق ونساً لا يستهان به، في مدينةٍ تأكل ألفتها في كلّ يوم، ويهرب البسطاء إلى أحزانهم أو بلدانهم.