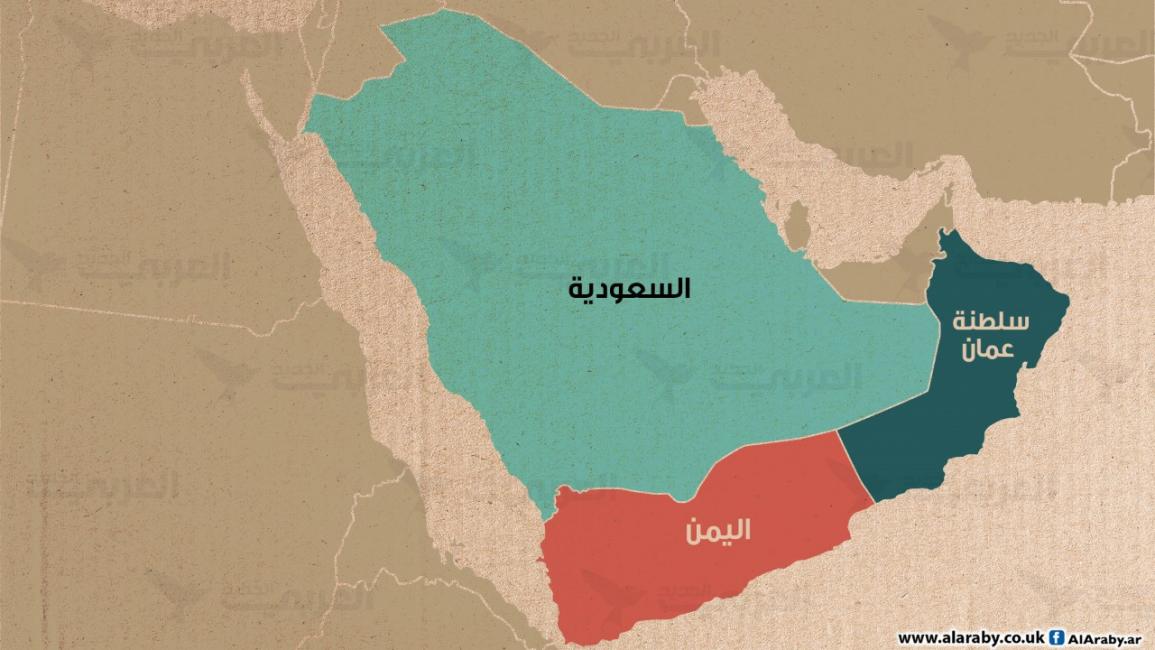

كمّاشة الجغرافيا .. اليمن بين المملكة والسلطنة

لأسباب متباينة، حظيت نتائج القمة السعودية العُمانية، في 11 يوليو/ تموز الجاري، باهتمام المراقبين، كونها قد تشكل بداية لتطبيع العلاقات بين الرياض ومسقط، إضافة إلى دلالاتها السياسية التي لا تقتصر على زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق السعودية، وإنما توقيتها الذي تزامن مع تصدّع التحالف السعودي - الإماراتي، بحيث صعّد ذلك من حظوظ سلطنة عُمان حليفا محتملا قد تلجأ له السعودية في هذه المرحلة، لحلحلة تعقيدات الحرب في اليمن، وتقنين الخطر الإيراني في المنطقة، أو على الأقل، تبنّي سياسة مشتركة بين البلدين في حدّها الأدنى، إلا أن اختلاف طبيعة النظامين أنتج، على الدوام، سياسة إقليمية متباينة في أهدافها وأغراضها، فيما بدا أن الحرب في اليمن تفرض تحدّياتها الخاصة على البلدين اللذين يتشاركان حدودا معها، بحيث يتجاوز خلافهما تحدّيات تأمين أمنهما القومي، إلى شكل التدخلات التي تضمن لهما وضعا مريحاً في اليمن.

في المسارات التاريخية لتصدّعات العلاقة السعودية - العُمانية، لا تقف مشكلات الجوار الجغرافي عائقاً أمام تجسير الهوّة بين البلدين، وإنما التحدّيات البينية والإقليمية التي أنتجها النظامان طيلة عقود، واختلاف طرق معالجتها، ففي حين احتفظت السعودية بسياستها الخارجية، القائمة على الدفاع عن العالم الإسلامي السُني من مطامع إيران الشيعية، فإن سلطنة عُمان التي تتبنّى الأسرة الحاكمة فيها المذهب الإباضي، لم تكن في مأمنٍ من انتقال الصراع الطائفي إلى أراضيها، نتيجة السياسة السعودية والإيرانية، ومن ثم انتهجت سلطنة عُمان الحياد للنجاة من أزمات المنطقة، فيما لا تستطيع السعودية، حتى الآن، الخروج من إطار التحالفات الإقليمية، لتثبيت مركزها زعيمة للعالم السني ضد عدوها التقليدي، إيران، أو الدول الداعمة لجماعات الإسلام السياسي التي تنافسها على الزعامة الدينية، بحيث لجأت، في السنوات الأخيرة، إلى فتح جبهات خارجية لتكريس موقعها الإقليمي دولة تخوض حربا خارج حدودها لتقليم وكلاء إيران في المنطقة، فإن السياسة العُمانية ظلت منكفئة في حدودها الجغرافية، للحيلولة دون تصدير المشكلات الخارجية إلى داخل السلطنة. ومن ثم تموضعت السياسة العُمانية الإقليمية على النقيض من السياسة السعودية، والتي بدت حاضرةً في الملف الإيراني وكذلك الحرب في اليمن، فمن جهةٍ ظلت العلاقة العُمانية - الإيرانية عائقاً لتطبيع السعودية علاقتها مع عُمان، حيث حافظت الأخيرة على علاقتها المتميزة مع إيران، مع إفلاتها من شرك التموضع في صيغ الصراع الطائفي في المنطقة، مقابل فشل السعودية في دفع سلطنة عُمان لتبني اصطفاف خليجي ضد إيران، الذي كان أهم تجلياته تدخلها العسكري في اليمن، وحتى مع تخفيض السعودية عداءها مع إيران، وذلك بعد تغير سياسة واشنطن حيال طهران، فإن جهود السعودية في إيجاد سياسة خليجية موحدة حيال إيران، وذلك باستمالة سلطنة عُمان إلى صفّها، تصطدم بالدبلوماسية العُمانية التي حافظت على سياسة متوازنة حمتها من الصدمات الإقليمية، الأمر الذي يجعل السعودية وحيدة في صراعها مع إيران، خصوصا بعد تصدّع تحالفاتها التقليدية، وإذ كانت العلاقة العُمانية - الإيرانية شكلت عامل ضغط دائم على العلاقة السعودية - العُمانية، فإن الحرب في اليمن مثلت العصب الحسّاس في هذه العلاقة، فاليمن بالنسبة لسلطنة عُمان ليست ساحةً خلفيةً تنشط فيها إيران من خلال وكلائها المحليين، كما تصنّفها الاستراتيجية السعودية، وإنما جبهة تهدّد أمنها القومي وقاعدة محتملة ليطوّقها المتربصون.

لا تبدو اليمن التي تعيش حربا بلا أفق يديرها وكلاء الإقليم، بأنها الضفة الآمنة التي قد يلتقي عندها الجاران اللدودان

تحضُر دروس التاريخ القريب موجِها للسياسة العُمانية حيال الحرب في اليمن، إذ أدركت السلطنة أن حدودها المشتركة مع اليمن مثلت خطراً متجدّداً لا يُصدّر المد الثوري فقط، كما حدث إبّان ثورة ظفار في سبعينيات القرن المنصرم، بل هي جبهة إسناد خلفية قد تقوّض سلطتها، ومن ثم ظلت اليمن أكثر تأثيراً بالعمق العُماني مقارنة بالسعودية، فيما مثّلت الحدود اليمنية - العُمانية مجالاً حيوياً لانتقال البشر والإيديولوجيا، فضلا عن مجتمعات الحدود المتداخلة هويتها التاريخية، وولاءاتها السياسية، والتي تمثل أيضا وسيطاً لنقل مشكلات الجماعات الداخلية. ولذلك فقد مثّل اندلاع الحرب في اليمن تحدّياً خطيراً على النظام العُماني، فمن جهةٍ شكل تصاعد حربٍ مؤقلمة على تخومها تهديداً دائماً لأمنها، بما في ذلك الضغط على النظام العُماني، ودفعه بعيداً عن سياسته التقليدية المحافظة. ومن جهة ثانية، مثل مخاطر نقل الصراع الطائفي إلى داخل عُمان تحدّياً آخر، وكذلك التداعيات الاقتصادية والإجتماعية المترتبة على الحرب في اليمن، وأثر ذلك على تركيبة المجتمع العُماني وتوجّهاته، فمن نواح عديدة، ومن دون أن تخوض حرباً في اليمن، كجارتها السعودية، ألقت الحرب في اليمن بتبعاتها على سلطنة عُمان، فإضافة إلى نزوح المئات من اليمنيين إلى السلطنة هرباً من الحرب في بلادهم، وإن لم تكن منطقة نزوح رئيسية بالنسبة لهم نتيجة تقييد سوق العمل للعمالة الوافدة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تنامي أعداد اللاجئين اليمنيين في أراضيها. كما أن انتقال العمليات القتالية إلى معظم المنافذ البرية اليمنية أدّى إلى تزايد الضغط على المنفذ البري العُماني مع اليمن، بحيث أصبح الممرّ الآمن الوحيد بالنسبة لليمنيين، سواء كبوابة للنزوح من اليمن إلى سلطنة عُمان، ومنها إلى بلدان الشتات، أو كشريان حيوي إنساني وتجاري بالنسبة لليمنيين، بحيث فرض ذلك على السلطات العُمانية تكثيف رقابتها على الحدود. ولذلك وبهدف تطويق مخاطر انتقال المشكلات المترتبة على الحرب إلى داخل حدودها، وإعفاء نفسها من تحمّل تبعات ذلك على الصعيدين، الإنساني والسياسي، تمسّكت عُمان بسياستها التقليدية بعدم الانخراط في الصراع، بحيث ظل موقفها من الحرب من النقاط الخلافية مع السعودية، إذ إن السعودية، التي انخرطت في الحرب لدعم حليفها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، كانت ترى في الموقف العُماني موجّهاً ضدها أكثر من كونه موقفًا حياديًا، يناهض سياستها في اليمن ضد وكيل إيران، بحيث اتهمت سلطنة عُمان بتسهيل دخول أسلحةٍ لجماعة الحوثي، وصعّدت من ضغوطها عليها، بحيث كثفت السعودية قواتها العسكرية في مدينة المهرة، المدينة المتاخمة لسلطنة عُمان، بما في ذلك منازعتها السيادة على المنفذ البرّي اليمني، ومع محاولة مسقط النأي بنفسها عن الانجرار في الصراع، فإن متغيرات داخلية واقليمية دفعتها إلى خوض المستنقع اليمني، وإنْ بمستويات مختلفة.

دعمت سلطنة عُمان تشكيل قوى قبلية محلية في مدينة المهرة معارضة للوجود السعودي، وتمويلها مالياً وإعلامياً

في دول الممالك والمشائخ، يرسم الزعماء السياسة الداخلية والخارجية لدولهم، فمع تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في سلطنة عُمان، خلفاً للسلطان قابوس، بدا أن السياسة الإقليمية العُمانية تتجه نحو تنمية أهدافها الإقليمية، لا تطويق أو احتواء أزمات الإقليم التي اختطها قابوس عقودا، فيما شكّل تزايد التهديد القادم من اليمن دافعاً آخر لتورّطها في المسألة اليمنية، وإنْ ظلت عمان منطلقاً للدبلوماسية الدولية بشأن حل الأزمة في اليمن، حيث انتقلت مسقط من كونها عاصمة محايدة في صراعات المنطقة إلى عاصمة جديدة توجّه الصراع اليمني، مقابل الرياض - أبو ظبي- إسطنبول - القاهرة، بحيث مثلت مسقط بؤرة جديدة متنامية للمعارضين اليمنيين للسعودية والإمارات في اليمن، وهو ما يخالف سياستها التقليدية التي تحظُر خوض المعارضين اللاجئين في الشأن السياسي. ومن جهة ثانية، بدت عُمان أكثر انفتاحاً مع الوكلاء المحليين في اليمن، إذ تبنّت سياسة تجميع المنافسين والمعارضين، كأوراق ضغط على القوى الإقليمية المتدخلة في اليمن، فإضافة إلى جماعة الحوثي التي تحتفظ سلطنة عُمان بعلاقة وثيقة معها، بحيث ظلت مقر الوفد المفاوض للجماعة، فقد بلورت تفاهماتٍ مع بعض قيادات الإخوان المسلمين في اليمن، والتي تعدّت استضافتها القيادي الإصلاحي في المقاومة الشعبية في مدينة تعز، الشيخ حمود المخلافي، إلى دعمه بتشكيل قوة مسلحة في أرياف المدينة. فضلاً عن دعم قيادات جنوبية بارزة، انشقّت من حكومة السلطة الشرعية، لمناوأتها السياسة السعودية والإماراتية في اليمن. ومن جهة ثالثة، دعمت سلطنة عُمان تشكيل قوى قبلية محلية في مدينة المهرة معارضة للوجود السعودي، وتمويلها مالياً وإعلامياً. ومن جهة رابعة، بدت سلطنة عُمان أكثر حضوراً في دفع العملية السياسية، وذلك بضغط من أميركا، حيث زار وفد عُماني صنعاء قبل أكثر من شهر، وإن لم يفضِ إلى تغيير موقف جماعة الحوثي من عملية السلام. لكن في المجمل، بدت عُمان تشقّ طريقها في اليمن.

في كل الحالات، لا تبدو اليمن التي تعيش حربا بلا أفق يديرها وكلاء الإقليم، بأنها الضفة الآمنة التي قد يلتقي عندها الجاران اللدودان، اللذان هما مثل غيرهما لهما أطماع ومصالح في اليمن، إذ بدت سلطنة عُمان ترفض دور المتفرّج في الحفلة اليمنية، ومع احتمالية تقاربها مع السعودية في تحديد شكل سلطة ما بعد الحرب، والذي يضمن موقع جماعة الحوثي في السلطة مع شراكة الأطراف الأخرى، لضمان شكلٍ ما من الاستقرار في الجوار اليمني، فإن الطموح السعودي في إيجاد منفذ إلى بحر العرب من الأراضي اليمنية، بما في ذلك تعميق نفوذها في مدينة المهرة اليمنية، قد يجعل عُمان تبحث عن مداخل جديدة في اليمن، البلاد المحاطة بشر الأتباع والأسياد.