مديح الغضب العربي وذمُّ أوباما

كثيرا ما بَشّرت الأحزابُ العقائدية الكبيرة بغضب الشعوب. على بشارتِها تَربيْنا وتعلّمنا فطالما كانت أحلامُنا أن نغضب لننتصر.

غضِبنا كثيرا على أوضاعٍ دارتْ، ثم ذهبت ودارتْ أخرى واستمرّ غضَبٌ نظرنا إليه بإجلال. قبل أيام في ندوة عن العسكر والاقتصاد في مصر، كان أحدُ المتحدثين نائبا في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي. لم يمتلكْ تصوّرا علميا عما يجري أو حدَث أو ما يجب. تكلّم فقط عن ضرورة غضب الشعب للاجتثاث. بعد كل الإخفاقات والخيبات والهزائم، ما زالت اللغةُ واحدةً لدى أوساطٍ يفترض أنها تعلمت من دروس الماضي.

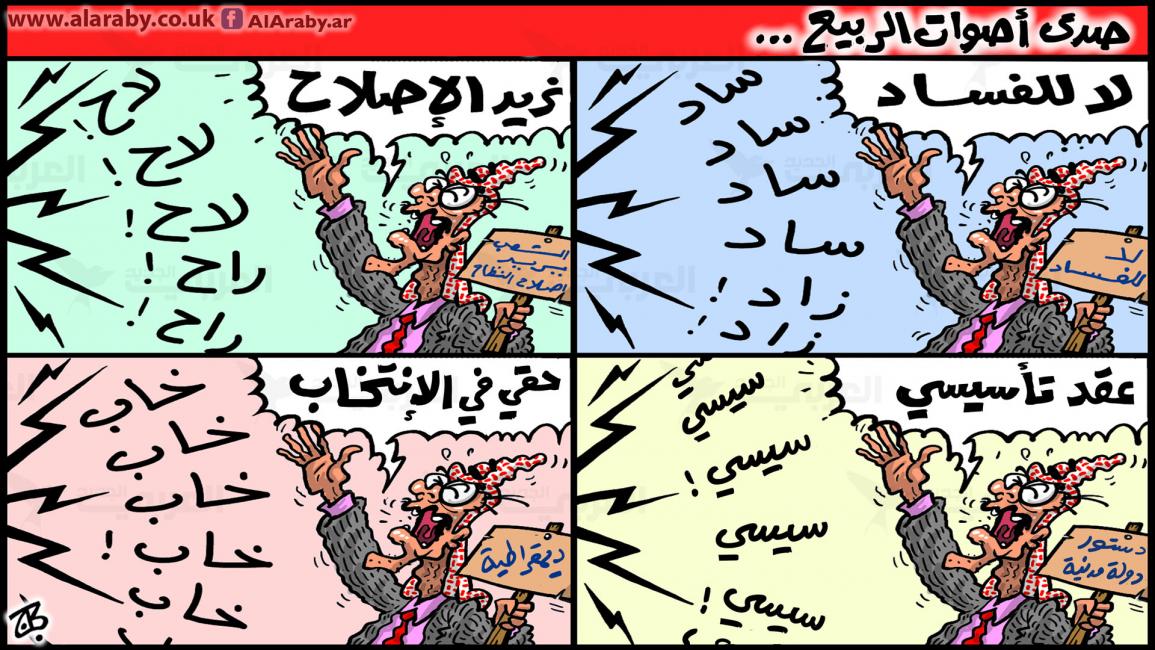

المشكلة ليست في غضب فردٍ أو قوم، هي في التأسيس له فكريا، والبناءِ عليه سياسيا، ما يعطيه قابليةً على الديمومة وتكريسِ الإخفاقات. لذا "يتطلب الغضبُ، سواء كان شخصيًا أو متعلقًا بالعمل أو سياسيًا، جهدًا صارمًا ضد عادات الفرد والقوى الثقافية السائدة"، كما هي مقولة الفيلسوفة الأميركيةِ مارثا نوسباوم. وأظن أن مِن أسباب فشلِ انتفاضات ما يعرف بالربيع العربي أن المؤسسين للوعي العام انجرفوا خلف الغضب والتأسيسِ له بوصفه صرخة حق. أخفق الربيع في أن يكون ربيعا.

حسِنٌ تبجيلُ قائلِ الحق في حضرة سلطان ظالم، تحديدا إذا صدرت ممن لا يريد أن يكون نصير الفعل الغاشم، وليس فقط لاختلافٍ مع السلطان بسبب عقيدته أو ولاءاته أو طائفته أو قوميته… لكن المسألة ليست في صناعة بطولاتٍ، بل في التأسيس لحياة أجيال. لا ينسجم هذا التأسيس بتاتاً مع فوضى "الانفعال المقدّس". في الربيع العربي، كان الغضب مهماً لتحريك الناس، بيد أنه لم يكن كافيا استعداداً لما هو مقبل. وبمعزل عن تقييم مَن فشِل ومَن أفلح، تظهَر مؤشّراتُ الواقع في البلدان الناطقة العربية، باستثناءِ أغلبِ دول مجلس التعاون الخليجي، في انحدار. اثنتا عشرة سنة فاتت، والواقعُ بات أسوأ. قد يحلو لبعضهم اتهامُ الانتفاضاتِ بذلك متناسياً أنه جاء نتيجةً عقود من سوء التدبير وسياسات البطش وسيادةِ التمييز وقمع الحريات وفوضى الاقتصاد وتفتيت الطبقة الوسطى وامتهان الطبقة المتوسطة وسحقِ الطبقات الفقيرة.

المشكلة ليست في غضب فردٍ أو قوم، هي في التأسيس له فكريا، والبناءِ عليه سياسيا، ما يعطيه قابليةً على الديمومة وتكريسِ الإخفاقات

غير أن الغاضبين من حراك 2011 أو من أجلِه، ظلّوا مشغولين طويلاً في البحث عن الأسباب الخارجية والقوى المتربصة. كالوا التهمَ هنا وهناك، بدءاً ببرنارد ليفي، مروراً بتخطيط الغرب وانتهاءً بالقول إنها إسرائيل وقفتْ وراء البركان أو خلفَ إخماده. بيد أن الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، أكثرُ من وقع عليه اللوم. كلا الجانبين حَمّله مسؤوليةَ اندلاع الانتفاضات أو فشلِها. في جانبٍ يقال إنه أراد تنفيذَ برنامجِه الخاص في التغيير عبر دعم الحراك الشعبي. كأن الناسَ انتفضت على رخائها، وليس على نظم استهترتْ. وفي جانب آخر، يُصَرّ على القول إنه كان سلبياً ومتخاذلاً وتصرّف بوجهين متآمراً على الانتفاضات ومساعداً القمع أو الانتفاضاتِ المضادة.

ليس الكلامُ هنا عن أوباما ومستوى انسجام أفعاله مع كلامه. في النهاية، كان ذا خطاب خلّاب، بيد أنه لم يختلف عن أكثرِ سابقيه ولاحقيه في السياسات الأساسية. ليس هذا المهمَ، إنما غضبُ أولئك منه لأنه لم يساعدهم، سواءً في الدفاع عن أنظمتِهم أو إسقاطِها. أمر يستدعي أسئلةً: ما سرُّ رغبةِ شاتمي واشنطن في الحصول على دعمها؟ هل هو استدعاءُ "الظالم" تجسيداً لمقولةِ إنه "سيف الله ينتقم به وينتقم منه" كما يقول التراثُ الإسلامي؟

مفهومٌ أنّه خطابٌ يعي أهميةَ الدولة الأقوى، لكنه يخشاها وغاضبٌ من سياساتها. ومفهومٌ أن بعض أبناء تجارب الانتفاضات توقعوا، معلِنين أو مسِرِّين، أن تُكرّر الولاياتُ المتحدة ما فعلته في العراق، رغم أن السَوَاد الأعظمَ منهم نادى بمقاومتها وإرسالِ "المجاهدين/ المقاومين" لقتالها. وأيضاً مفهومٌ لأنهم نظروا إلى تدخلِها عبر حلف الناتو في ليبيا لإسقاط معمّر القذافي. ذلك كله مفهوم، لأن الخطاب السياسي يتغيّر بحكم المصالح. ما ليس مفهوما هو كيف أمكن لنخب تلك المجتمعات أن تتوقع من واشنطن التحركَ بموجب المصالح الأخلاقية في العلاقة مع الدول الأخرى.

هناك إشكاليةٌ تمَس فهْمَ العلاقة مع الغرب في وعي صانعي الوعي العام بالبلدان الناطقة بالعربية، وعموما الدولِ ذات الغالبية المسلمة. هذا لن نجده مثلا في العلاقة بين شعب هونغ كونغ وبريطانيا، أو بين شعوبٍ أفريقيةٍ ناطقة بالفرنسية مع باريس أو بين الصينيين واليابانيين والكوريين الجنوبيين وأميركا. بالطبع، القضية الفلسطينية والميلَ الغربيَ الكامل نحو إسرائيل عقدةٌ في العلاقة، لكن المشكلة أعمق. لماذا يغضبون من واشنطن كونها لا تساعدهم في حين أنهم يشتمونها شتما ثابتا في أدبياتِهم السياسية والدينية؟ لِمَ أرادوا دائما دعمَها، كما فعلوا في أفغانستان قبل عقود، ووقفوا ضدّها في الوقت نفسِه؟ هل هي المصالح التي تتغيّر أم أنها ازدواجيةٌ مقيمة في عقل الشعوب المهزومة والمسكونة بكراهية عقائدية؟

أنظمة، لوحشيتِها أو لشبكةِ تحالفاتها الدولية، لم يكن ممكناً أن تسقط بحراك داخلي غير مدعومٍ بتدخلٍ عسكري دولي مباشر وحاسم

تتّصل هذه الأسئلة بجوهر الغضب مِن الاعتقاد المتبادل أن الغرب وقف وراء الانتفاضات أو ساعَد على إجهاضها. ببساطة، إنه خطابُ تربيةٍ سياسية: أن الولايات المتحدة أو البلدان الغربية الكبرى هي صاحبةُ القرار، وأنها مسؤولةٌ عن الخراب، أو يجبُ أن تكون مسؤولة، من جهة. من جانب آخر، هي المساند والداعمُ الوحيد القادر على فعل الأشياء. كأن الأمرَ صراعٌ بين تأليه الغرب وشيطنتِه.

العراق نموذج. ازدواجيةٌ مثيرة للشفقة أسرَتْ ساستَه بل حتى شعبَه، باستثناء الكُرد وقادتَهم، في العلاقة بواشنطن. كان ساسةٌ سنّة يتعشون مع السفير رايَن كرُوكر وقبْلَه زلماي خليل زاد، وما أن يغادروا العشاء كان صراخَهم دفاعا عما سمّوها المقاومة ضد القوات الأميركية يصك الأسماع. حالُ سياسيين شيعةٍ كثيرين كذلك. استفادوا من التدخل الأميركي واحتلالِ بغداد وإسقاط صدّام وفرحوا به ودعَمَه عديدٌ منهم، مِن ثَم ذهبوا ليعلنوا ولاءَهم لطهران ويحرّضوا على واشنطن، وتصبح مليشياتهم جزءا مما يسمّونه "محور الممانعة".

يستنكر كثيرون على الغرب ازدواجيةَ المعايير في التعامل بين أوكرانيا ودول أخرى. وبعيدا عن الخوض في المقارنات والفروق بين دولةٍ تغزو أخرى ودولة تشهد ثورة داخلية تُقمع، فإن الموقف الرئيسَ المختلفَ أن أوكرانيا وضّحت موقفَها صراحةً وبلا تردّد. تريد الغربَ بدون لَبْس، وتصرّفت بموجب ذلك. سواء نتيجةَ ترتيباتٍ مسبقةٍ بين الجانبين أم ردَّ فعل إثر الغزو، يتمسّك الأوكرانيون بحجم الدعم الغربي ويضغطون لزيادتِه. لكنّ قليلين في البلدان ذاتِ الغالبية المسلمة مَن يجرؤون على فعل ذلك. الغالبيةُ، ومن ورائها نخبٌ منقادةٌ، تريد دعما بدون طلَب، أو بطلبٍ سرّي. هذا ليس سهلا، وإذا أمكن فإنه سيقتصر على مرحلة آنية. الصداقاتُ المؤقتة في السياسة موجودة، لكنها ليست القاعدةَ المحرّكةَ لسياسات الدعم أو المساندة. يقال إن الربيع العربي خَدمَ واشنطن، ويقال، في المقابل، إن الانقلاب عليه خدَمَها أيضا. خطاب اللوم هذا متخمٌ بالغضب ونابعٌ من خيبة، من شعورٍ لما يبدو خذلانا. وفي الجوهر ناجمٌ عن عدم تحديد المسارات الحقيقية لسياسة الأخذ والعطاء، فحتى في أوكرانيا، يريد الغربُ، البيتُ الأبيض خصوصا، صمودَ كييف وولاءَها وتجربةَ سلاحِه ضدَّ السلاح الروسي، وتسعى أوكرانيا، في المقابل، إلى الدعم وإطباقِ الحصار على موسكو.

إشكاليةٌ تمَس فهْمَ العلاقة مع الغرب في وعي صانعي الوعي العام بالبلدان الناطقة بالعربية، وعموما الدولِ ذات الغالبية المسلمة

واضحٌ أن بعض الأنظمة، لوحشيتِها أو لشبكةِ تحالفاتها الدولية، لم يكن ممكنا أن تسقط بحراك داخلي غير مدعومٍ بتدخلٍ عسكري دولي مباشر وحاسم. حدَثَ في ليبيا بعد تمرير الغرب قرارَ تدخلِ "الناتو" عبر مجلس الأمن، ولم يحدُث في سورية، لأن روسيا عدّت درْسَ ليبيا خدعةً فحالتْ دون شرعنتِه. تدخلت هي، ومعها إيران وفروعها، لحماية حليفٍ أصبح مجرّدَ دمية. في المحصلة، ليس الغرب مستعجلا، فليس هو من دعم بقاء الأسد، ولا هو من أجّجَ الثورةَ عليه. له حساباتُه الخاصة، ويبدو أنه يستفيد من الحالتين، سقوطِه أو استمراره كما الآن ضعيفا وغيرَ قادرٍ على فرْض وجوده على كل أراضي البلاد. لواشنطن قاعدةٌ عسكرية وحلفاءُ مهمون على الأرض من الكُرد في سورية.

في ظل هذا، هاجَر كثيرون، وتكوّنت جالياتٌ من دول انتفاضات 2011 داخلَ البلدان الغربية مناهضةً الأنظمة، وجودُ السوريين بينهم هو الأكبرُ والأوضح. هذا يعطي ميزةً مهمةً لإيجاد نخبةٍ جديدة أو نخبٍ تفكرُ بحرية أكثر. وبعيدا عن الغضب المنفعل وعن السعي إلى استرداد ما فات ولا يمكن استرداده. نشاهد الآن أن الوجود الإيراني في مهاجره صار مؤثرا، ويلعب دورا، وأن له مراكزَ قِوى، ولوبياتٍ ذاتَ تأثير في القرارات المتصلة ببلادهم. مرجّح ألا يؤدّي هذا إلى إسقاط الثيوقراطية فورا، لكنه سيلعب دورا مهما في المستقبل البعيد، وربما القريب لإيران، خصوصا أن النخب الجديدة أكثرُ ليبراليةً من زميلاتها. في تجربة أخرى، رأينا كيف استفادت الجالياتُ العراقية في الغرب من وجودِها عندما حانتْ لحظةُ إسقاط نظام صدّام، مع أنها، للأسف، غلبت طابَعها ميولُ الإسلام السياسي، ما أدّى إلى أن تصبح التجربةُ بعد نظام "البعث" العراقي تجربةَ إسلامٍ سياسي مدفوعٍ بالغضب الطائفي. فماذا سيختار البقيةُ ممن تهجروا أو هاجروا إثر ربيعِهم الذي لم يكن ربيعا: تجربةَ غضب طائفي أو ديني أو عرقي أو مبنيةً على ذاكرةِ كراهيةٍ للدول الغربية .. أم تجربةً ليبرالية؟