نحو أجندة للحوار الوطني في مصر

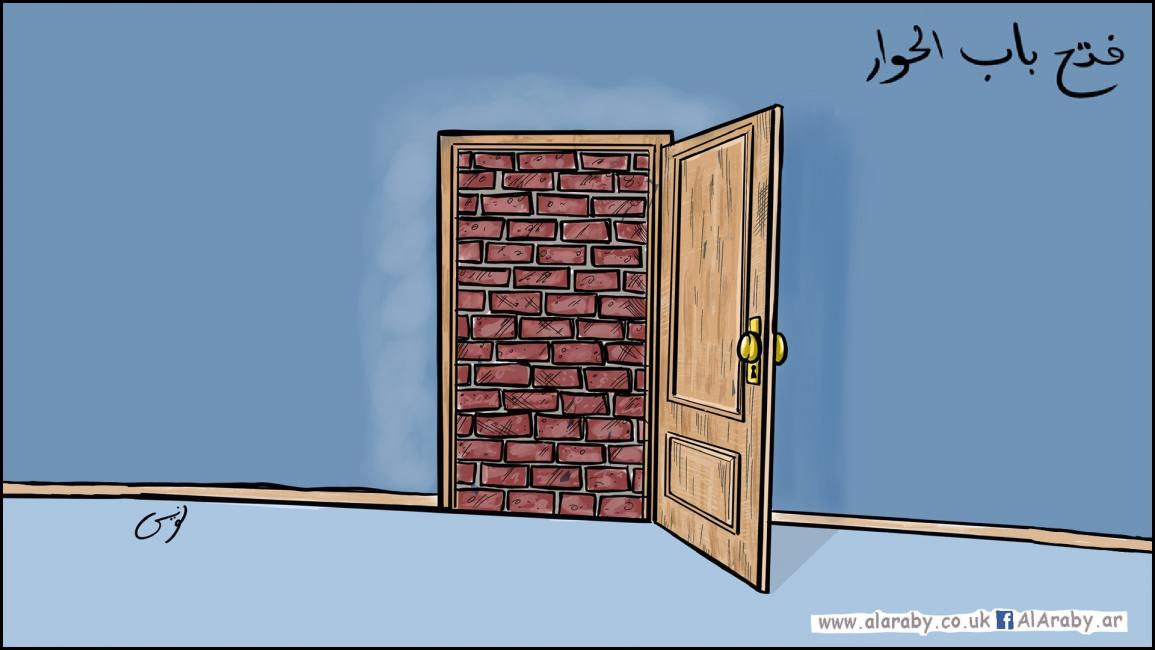

تثير دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 26 إبريل/ نيسان الماضي، إلى الحوار الوطني، النقاش بشأن الأولويات السياسية، وخصوصاً ما يتعلق باتجاهات التنمية والحريات وبناء نسق للمشاورات للتعبير عن التطلعات الوطنية، وثمّة اعتقاد بأن الاقتراب الموضوعي يُوفر مدخلاً مناسباً لتناول سياقات السلطة والمجتمع في العقود الماضية، حيث يُساهم الاقتراب النقدي من تجربة مرحلة الجمهورية في رسم ملامح الحوار السياسي واتجاهاته، وذلك، في مستويات التنمية، التعدّدية والمسألة الاقتصادية، فهي تُمثل أساساً مُشتركاً لمعالجة المشكلات المُزمنة.

ومن وجهة أساسية، شكّل مرور مصر بتجارب متباينة في التنمية السياسية والاقتصادية نوعاً من القيود على التطورين، السياسي والاجتماعي. ومنذ خمسينيات القرن الماضي، وضع اختلاف سياسات التنمية قيوداً على إمكانية التطور. ظهر ذلك في التغير من هيمنة الإنفاق العام إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، بشكلٍ يعبّر عن التواء في السياسات العامة ظهرت آثاره في الانتقال من نظام الحزب الواحد للتعدّدية الحزبية، فيما ظلت التحولات الاقتصادية بطيئة ومُتداخلة ما بين القطاعين، العام والخاص.

قد لا يقتصر النقاش على طبيعة دور الدولة، تدخلاً أو تنظيماً، بقدر ما يترتب عليه من مصلحة للمجتمع وكفاءة استثمار الموارد وسياسات توزيعها بما يحقّق الأمن الاجتماعي. وفي تقييم السياسات العامة، يمكن ملاحظة تباين توجهات التنمية على مدى سبعين عاماً، فقد ساد الاقتصاد الاجتماعي، وصاحبته برامج الإدماج السياسي لفئات مختلفة من المجتمع، فيما شهدت التجارب التالية لها إفساح الطريق أمام القطاع الخاص، وتقليل تدريجي للإنفاق العام.

على الرغم من حرية المعارضة في المنفى، تكشف انقساماتها عن انخفاض قدرتها على التكيف والهشاشة التنظيمية

ومن وجهة الاقتصاد السياسي، لم يساعد تغير دور الدولة على إتمام نضج تجربة التنمية، وبغض النظر عن أزمات الحقبة الناصرية، اتّصفت العقود التالية بغياب نموذجٍ متماسك للتنمية، سوى مزيد من الارتباط بالمطالب الدولية في الهيكلة الاقتصادية الرأسمالية. ولاختلاف سياسات التنمية، ظهرت مشكلاتٌ، أهمها حرمانِ المجتمع من تكوين شريحة المُنظِمين الصناعيين بجانب تراجع الانتقال الاجتماعي، كما ساهم غياب المشروعات القومية في بقاء السياسات الحكومية من دون آمال تحسين الدخل الفردي وزيادة القدرة على الادّخار، ولعل نقص كفاءة قطاع الخدمات وزيادة العشوائيات تُمثل نتائج مباشرة لتشوه تجارب التنمية. ففي كل الحالات، ظل الارتباط ضعيفاً بين الموارد الاقتصادية، وخصوصاً في ما يتعلق بالسياسات الزراعية، الصناعية والسكانية. ولم تتبنّ الحكومات طريقة متجانسة لمساهمة عناصر الإنتاج عندما نظرت إليها قطاعات مُنفصلة، باستثناء الصناعة التحويلية، وهيمنت المواد الخام على النشاط الاقتصادي، بحيث عجزت برامج التنمية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومحدودية نتائج سياسة إحلال الواردات. وكان لافتاً تماثل السياسات السابقة في النظر إلى حجم السكان عبئاً أكثر منه فرصة، ولذلك كانت أقلّ اتباعاً للربط ما بين زيادة السكان وقطاع الخدمات، التعليم والصحة والتدريب، بحيث تحوّل المورِد البشري إلى عبء يجري تخفيفه بخفض المواليد.

وعلى المستوى السياسي، مرّت الخبرة الحزبية بظروف مماثلة، فقد انتقل النظام الحزبي من تجربة الحزب الواحد إلى التعدّدية، غير أنها ظلت في نطاق الحزب المُهيمن. ومنذ صدور القانون رقم 40 لسنة 1977، حاولت أحزاب سياسية عديدة تقديم مساهمات في الشأن العام، غير أن النظام القانوني شَكّل قيداً على حيوية النظام الحزبي، سواء بسبب شروط التأسيس أو الرقابة الإدارية على النشاط السياسي، وقد أثار هذا المناخ الجدل بشأن انخفاض فاعلية التعدّدية الحزبية.

وبشكل عام، بدا النظام القانوني والبيئة السياسية سبباً مباشراً، لكنه لم يكن العامل الوحيد لضعف الأحزاب السياسية. وتكشف تحرّكات الأحزاب والحركات الاجتماعية عن قصور في الاستفادة من الهامش السياسي في تطوير منظورها للنهضة والإصلاح، وظلت من دون طرح مشروع تماسك حول الهوية، الدولة الوطنية والمكانة الإقليمية والدولية. وبجانب ضعف المحتوى الفكري، ظهرت مشكلة غياب التكامل والنزوع إلى الاستبعاد والاستقطاب والتوتر المَرَضي. وقد ساعدت الاختلافات الفكرية/ الأيديولوجية في نشر الصراع، من دون تحويل الاختلاف إلى ميزة في التنمية السياسية. وربما ترجع هذه السمات إلى انحسار الديمقراطية الداخلية، تباطؤ دوران النخبة، التباعد والإقصاء المتبادل وندرة الجاهزية للعمل السياسي. وتكشف المشكلات التنظيمية عن جانب مُهمٍ من القابلية للتحلّل الذاتي. وعلى الرغم من حرية المعارضة في المنفى، تكشف انقساماتها عن انخفاض قدرتها على التكيف والهشاشة التنظيمية.

تكمن أهمية الحوار الوطني في مناقشة السياسات الملائمة لتوازن المجتمع والدولة، ومُراعاة الفرص الملائمة لتطوير النظام الحزبي

وخلال تلك السنوات، صارت حالة الاستقطاب مكوّناً أساسياً في الثقافة السياسية للأحزاب والحركات الاجتماعية، وتراكمت أزمة الثقة. وقد اتضحت هذه الممارسات خلال فترة ما بعد يناير/ كانون الثاني 2011 عندما سعى كل تيار/ حزب إلى طرح تصوّر ينفي وجود مشاركين آخرين. ولعل تكرار محطات الخلاف بشأن المسار الانتقالي، في ذاك الوقت، كشف عن تباين التطلعات، بشكل أطاح الفرص، وهي مشكلة ترجع إلى تجربة الأحزاب في مرحلة دستور 1923، فقد عملت التيارات؛ الماركسية والليبرالية والإسلامية، بشكل متنافر، وراكمت منطلقات التأسيس ميراثاً سلبياً استمرت ملامحه على مسار حياتها.

وهنا، تبدو أهمية العوامل الذاتية في تفسير تضاؤل تطور التنظيمات السياسية، حيث بدت المفارقة ماثلةً في أنه رغم تطلع الحركات/ الأحزاب السياسية إلى السلطة، فإنها لم تطرح مشاريع سياسية يعتدّ بها، وظل محتواها الفكري والسياسي غير ناضجٍ، للتصدّي لمشكلات الاقتصاد أو المُشترك الثقافي. تشير مطالعة البرامج السياسية إلى هيمنة الطابع الإنشائي، من دون تقديم محتوى معرفي للتقدم، فغالب تاريخ الحركات السياسية محاولات من الاحتكار والإزاحة مُغلَف بصراعات الهوية.

يُساعد الاقتراب من السياسات الاقتصادية في اكتمال صورة التداول حول الحوار الوطني، حيث تُمثل فجوة الإنتاج والاستهلاك تحدّياً مستمراً، ما يتطلب اتباع سياسة الوصول إلى الحد الآمن من احتياجات المجتمع. وبالنظر إلى تجربة التحول الاقتصادي، يمكن ملاحظة بطء برامج خصخصة المؤسسات العامة أو تحرير السياسة النقدية، بحيث صار دور الدولة في منطقة رمادية ما بين الرغبة في تقليص الإنفاق العام ومراعاة البُعد الاجتماعي، وظلت السياسات الاقتصادية متأرجحة حتى اندلاع ثورة يناير 2011 لتواجه الدولة مشكلاتٍ مُتراكمة.

شكّل مرور مصر بتجارب متباينة في التنمية السياسية والاقتصادية نوعاً من القيود على التطورين السياسي والاجتماعي

وقد اتبعت الحكومات اللاحقة توجهاً إلى تقليص الإنفاق العام، ورفع الدعم والتوسّع في مشروعات الطاقة والطرق. وبجانب ارتفاع كلفة هذه السياسات، ظهرت مشكلتان، الأولى في ضعف تكيف المجتمع مع تسارع انسحاب الدولة. وكانت الثانية في تسارع الدين العام، ما يُشكل عبئاً حقيقياً على الاقتصاد الوطني. وتترافق هذه الأعباء مع تزايد احتمالات حصول تغير في النظام الاقتصادي العالمي، وبالتالي، يمكن العمل على مُراكمة الفرص أمام الاقتصاديات الناشئة وتلك النامية لتقليل الفجوة بين الشمال والجنوب. ومن ثم، تبدو أهمية وجود تطلعات للتنمية المستقلة والاستقرار السياسي. وهنا، يمكن الإشارة إلى جانبي؛ تطوير الرأسمال الفكري والاجتماعي، أساساً لمعالجة مشكلات التشغيل والبطالة، ومراجعة السياسات المرتبطة بصندوق النقد الدولي، بحيث تسير السياسات الاقتصادية نحو التنمية المستقلة والتوظيف الأمثل للموارد، ومنع تسرّبها بسبب مشكلات الإدارة الحكومية والفساد.

وفي ظل مشكلات الاقتصاد الرأسمالي وتتابع الأزمات الدولية، تبدو الحاجة لمراجعة دور الدولة، بحيث يقوم على جانبين، الأول: حيث تحييد التقلبات في الأسواق الدولية عبر السياسة النقدية والتجارية، تنويع مصادر الاحتياطي، خفض فجوة الإنتاج وتطوير إدارة الأصول العامة. أما الثاني، فيتعلق بمراجعة التوجهات الاقتصادية نحو السياسات الاجتماعية، وخصوصاً مع زيادة التوقعات بارتباك أسواق السلع ومشكلات الديون العامة وتأثيراته السلبية على الدخل الحقيقي للأفراد.

وبشكل عام، تكمن أهمية الحوار الوطني في مناقشة السياسات الملائمة لتوازن المجتمع والدولة، ومُراعاة الفرص الملائمة لتطوير النظام الحزبي. ولذلك، من المهم مناقشة الانتقال إلى التعدّدية السياسية في سياق القيم والسمات التاريخية للمجتمع المصري، القائمة على تراكم ميراث من الثقافة المُؤسسة على الدين والأخلاق، العدل والتسامح والإنصاف، وهي أرضية ملائمة لنشر أفكار الاعتدال ومكافحة التطرّف. ولعل المساهمة التي يمكن أن يقدّمها الحوار الوطني تكمن في التعليم السياسي على الانفتاح لدى مناقشة الحاجات المستقبلية على مبادئ العدل والإنصاف كضرورة أساسية لحكم القانون.