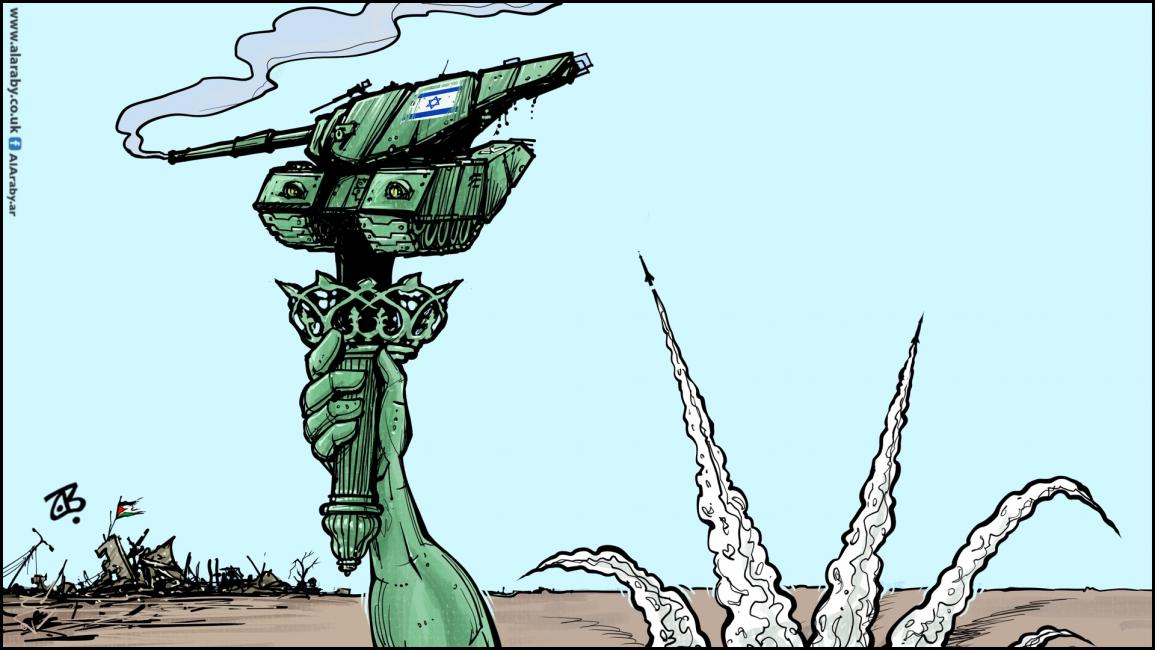

يحاولون استئصال داعمي الحقوق الفلسطينية في الغرب

منذ انطلاق العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب عملية حركة حماس العسكرية غير المسبوقة، في السابع من الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول)، بدا جلياً أن الهدف ليس اجتثاث "حماس" وتدمير غزّة وتهجير سكانها فحسب، بل إنه يتعدّى ذلك إلى محاولة إلغاء، إن لم يكن استئصال، الأصوات المناصرة للحقّ الفلسطيني، وتحديداً في الغرب. وكان لافتاً حجم التواطؤ القميء والانحياز الصارخ في بعض الدول الأوروبية، كألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك في الولايات المتحدة، للسردية والموقف الإسرائيليين، وممارستهم دور مسعّر النيران، بدل محاولة إطفائها، أو على الأقلّ احتواء شررها المتطاير. تقمّص الدور الغالب الأعمّ من الإعلام الغربيِّ السائد الذي أسقط جلَّ المعايير المهنية والاحترافية والأخلاقية التي كان يزعمها. وكأن الحركة الصهيونية العالمية، وحلفاءها وداعميها، وجدوا في عملية "حماس" فرصة سانحة لإعادة عقارب الساعة عقوداً إلى الوراء، عندما كان التعاطف مع إسرائيل في الغرب هو السائد على المستويين، الشعبي والنخبوي، قبل أن يأخذ في التآكل تدريجياً في العقد وبضع العقد الماضيين.

منذ 7 أكتوبر، لم تتردّد دول كثيرة في الغرب "الليبرالي" في الدوس على قيم صدّعت رأس العالم بها. فجأة تحوّلت حرية التعبير "المقدّسة" إلى حثٍّ على الكراهية، والحقّ في التجمّع والتظاهر حضّاً على العنف. مجرّد أن يعلن شخصٌ ما، كائناً ما كان عرقُه أو دينه أو موقعه أو خلفيته الفكرية أو السياسية، معارضته السردية الإسرائيلية وتعاطفه مع الفلسطينيين، يتحوّل مباشرة إلى هدفٍ لهجوم شرس، لا يتوقّف عند حد التحريض الإعلامي والسياسي، بل قد يصل إلى الاستهداف الأمني. وينسحب الأمر على أي جهة أو مؤسّسة أو منظمة. وهو أمر لم تسلم منه حتى الأمم المتحدة، وأمينها العام، أنطونيو غوتيريس، الذي ارتكب "جريمة" لا تُغتفر في نظر إسرائيل وحلفائها عندما قال إن "من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدُث من فراغ، وأن هذه الهجمات لا تبرّر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزّة"، فكان أن تعرّض لهجوم لاذع، وصل إلى حد مطالبة ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة بإقالته. بل إن دولاً كألمانيا وفرنسا والنمسا سعت إلى حظر المظاهرات المندّدة بالعدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزّة، في حين حاولت بريطانيا تعويقها. هذا فضلاً عن حملات التشويه التي تطاول كل من يجرؤ على نقد جرائم إسرائيل ضد المدنيين العزّل في القطاع المنكوب واتهامهم بـ"معاداة السامية".

في الولايات المتحدة، راعية إسرائيل الأول والأكبر، سقطت أقنعة "أخلاقية" كثيرة كانت تدّعيها، من حيث احترام حرية التعبير وحقّ التجمع وشرعية المعارضة. كما ذابت كثير من مساحيق التجميل التي كانت إدارة جو بايدن تحاول تحسين صورتها بها، خصوصاً ذلك الوعد الذي جاء به بايدن معه إلى الرئاسة، "استعادة سلطة أميركا الأخلاقية" التي كان يقول إن دونالد ترامب بدّدها.

في أميركا اليوم، يُطرد الناس من وظائفهم لمجرّد إبداء التعاطف مع ضحايا الإبادة من الفلسطينيين في قطاع غزة

لي في أميركا أكثر من 27 عاماً لم أشهد فيها مثل هذه الأجواء من الترهيب والتحريض على الرأي المخالف من الإعلام وأجهزة الدولة إلا مرّتين: الأولى، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (2001)، والثانية عند التحضير لغزو العراق بناء على تلفيقاتٍ اكتُشف زيفها بعد أشهر قليلة من الغزو عام 2003. من يتابع جلَّ الإعلام الأميركي منذ 7 أكتوبر يقف مشدوهاً أمام حجم التردّي الأخلاقي والمهني في تغطيته الأحداث في قطاع غزّة وإسرائيل، وكل ما يرتبط بها. إنه يبدو أقرب إلى إعلام حرب أو إعلام شمولي لم يكن ليستطيع حتى وزير الدعاية النازي، بول يوزِف غوبلز، أن يديره بهذا المستوى من التدنّي. مجرّد أن تحاول أن تشرح سياق المظلوميّة الفلسطينية، السابقة على 7 أكتوبر والمستمرّة بعده، يجعل منك متّهماً بالتعاطف مع "الإرهاب" ومحاولة تبريره. ومجرّد أن تنبّه إلى أن أكثر من ثلثي الضحايا في القطاع جرّاء العدوان الصهيوني مدنيون، غالبهم نساء وأطفال، يضعك في مرمى سهام التقريع، بذريعة أنك "أغفلت" أن حركة حماس تستخدمهم دروعاً بشرية.

في أميركا اليوم، يُطرد الناس من وظائفهم لمجرّد إبداء التعاطف مع ضحايا الإبادة من الفلسطينيين في قطاع غزّة. حصل هذا مع كتاب وصحافيين وأطباء، وغير ذلك من المهن. وفي أميركا اليوم يجد الطلاب المؤيدون للحقوق الفلسطينية أنفسهم تحت الرقابة الأمنية والجامعية بذريعة "معاداة السامية"، وفوق ذلك فإن سيف الفصل من الدراسة مسلّط على رقابهم. وفي أميركا اليوم، يُتهم يهود أميركيون ليبراليون من دعاة السلام بأنهم "متمرّدون حمساويون" اقتحموا الكونغرس، كما فعل من قبل أنصار ترامب مطلع عام 2021 احتجاجاً على خسارته الانتخابات الرئاسية. ويطالب بعض الجمهوريين بمحاكمة اليهود الليبراليين المسالمين، الذين جلسوا في إحدى ردهات الكونغرس، مردّدين شعارات تطالب بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية في غزّة، تماماً كما حوكم من سعى إلى تعطيل عملية انتقال السلطة الدستوري، وحاول قتل نائب الرئيس وأعضاء في الكونغرس! وفي أميركا اليوم يتلقى نواب ديمقراطيون "تقدّميون" تهديدات بالقتل لمجرّد أنهم يدعون بايدن إلى الضغط على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار. وفي أميركا اليوم تطالب نيكي هيلي، المرشّحة الطامحة لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بإنشاء سجلّ خاص تجمع فيه أسماء كل من يتظاهر مؤيداً للفلسطينيين، للتأكّد من عدم توظيفهم في المستقبل،... إلخ.

يحاول اللوبي الصهيوني وأنصاره في أميركا وأوروبا إلغاء، بل استئصال، كل من يؤيد الحقوق الفلسطينية ويرفض نظام الأبارتهايد والإبادة الذي تمثله إسرائيل

لم أشعُر يوماً خلال ما يقارب ثلاثة عقود عشتها في الولايات المتحدة أن حياتي مهدّدة وسلامتي معرّضة للخطر كما هو الحال الآن. ولا أتحدّث فقط عن متطرّفين عنيفين، بل عن إعلام منعدم الأخلاق والقيم، وعن مسؤولين حكوميين يمارسون التحريض ضد من هم مثلي لحساباتٍ سياسية، علّهم ينالون رضا أنصار إسرائيل وحلفائها في الانتخابات المقبلة. نحن نعلم أن هذه الأجواء من الكراهية والبغضاء التي يشيعها الإعلام وسياسيون ولوبيات معيّنة قادت إلى عنفٍ مميت، كما في قصة الطفل الأميركي الفلسطيني، ابن الستة أعوام، وديع الفيومي، والذي قتله مالك المنزل الذي يستأجره والداه في ضواحي شيكاغو، بـ26 طعنة، وأصاب والدته بجراح خطيرة. شاركتُ في المؤتمر الصحافي خلال جنازة وديع، وغطّاه الإعلام الأميركي بكثافة. ومع أني حذّرت من خطورة الخطاب التحريضي الذي يتبنّاه كثيرون من أهل الإعلام والسياسيين، فإنني وجدت نفسي عرضةً لهجوم أوسع وتشويه أكبر. ولا يقف الأمر عند هذه الحدود من الاستهداف، بل هي أبعد من ذلك بكثير، ولكن ليس هذا محلّها. ما يهم هنا، أنني لست وحدي من يتعرّض لمثل هذا التشويه، وعرضة للتهديدات والاستهداف، بل إن كثيرين غيري، يهوداً ومسيحيين ومسلمين، فلسطينيين وعرباً وبيضاً وسوداً، بل وأعضاء في الكونغرس أيضا، كلهم يعيشون الواقع الأليم نفسه، بسبب رفضهم شيطنة الفلسطينيين ونزع الإنسانية عنهم، حتى وهم يتعرّضون لواحدةٍ من أبشع جرائم الإبادة في هذا العصر.

إنها معركة يحاول فيها اللوبي الصهيوني وأنصاره إلغاء، بل استئصال، كل من يؤيد الحقوق الفلسطينية ويرفض نظام الأبارتهايد والإبادة الذي تمثله إسرائيل. وهم في ذلك يمنّون أنفسهم بالتمكّن من نقض الإنجازات التي تراكمت على مدى أكثر من عقد في المواقف الشعبية الغربية المتعاطفة بشكل تصاعدي مع تطلعات الفلسطينيين للحرية والكرامة والعدل. ومع ذلك، كما أن معركة الحرية في فلسطين المحتلة لم تُكتب فصولها النهائية بعد، فإن الحال لا يختلف في معركة كسب مزيدٍ من التعاطف مع سرديّتها ومشروعيّتها عالمياً. وشخصياً، أنا على يقينٍ أن قضية عادلة مثل فلسطين لا يمكن وأدها أبداً، وهي حتماً منتصرة، حتى وإن تلقّت ضرباتٍ موجعة بين حين وآخر.