10 ابريل 2019

إفريقيا خارج عصر النهضة النووي

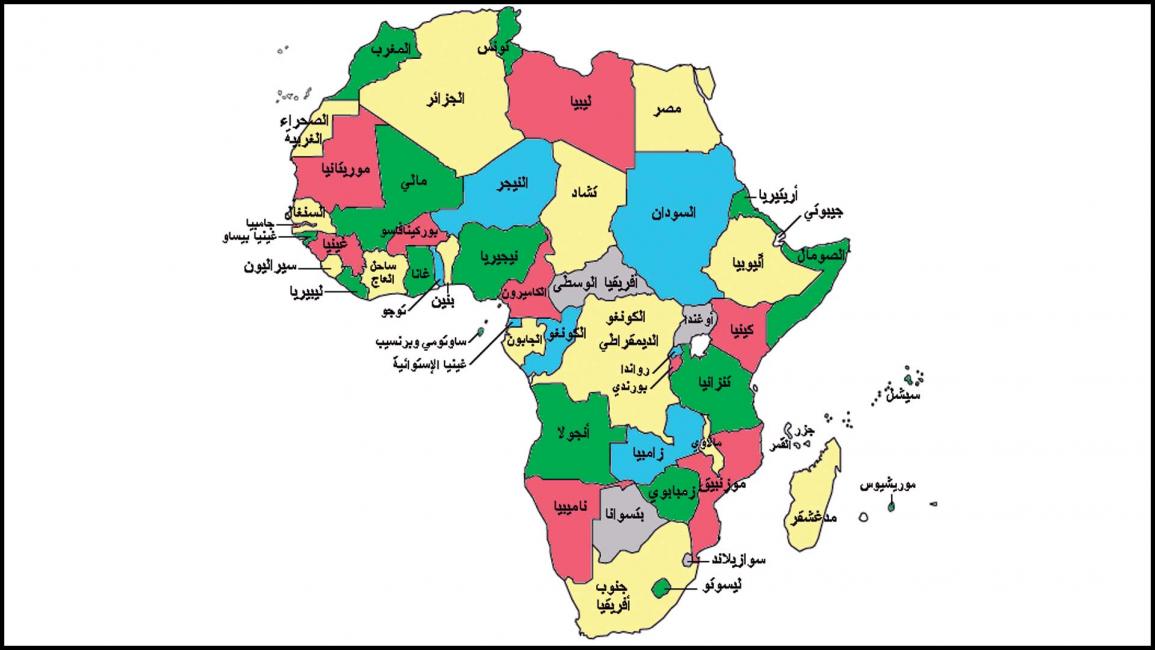

أن تمتلك إفريقيا المنكفئة على مناطق شدتها، بسبب تأثير نزعات الصراع والاحتراب، سلاحاً نووياً، ليس أمراً مستحيلاً، بالنظر إلى المخزون الاستراتيجي من اليورانيوم الخام تحت أراضيها. ولكن، الصعوبة في مواجهتها مع معظم الدول الخالية من الأسلحة النووية، وهي الدول النامية التي تقع فى نصف الكرة الجنوبي، لتغوّل تلك الدول المالكة.

جاء إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الإفريقي في العام 2009، عن بداية سريان "معاهدة بيليندابا"، والتي تم توقيعها بين 43 دولة إفريقية منذ 1999، والتي تجعل من إفريقيا "منطقة خالية من الأسلحة النووية". ومن أهمّ بنود الاتفاقية أنّها تمنع استعمال، أَو التهديد باستعمال، الأسلحة النووية ضدّ أيّ عضو في المعاهدة، وتطلب من الموقّعين أَن لا يجروا، أو يشجعوا، أَو يساعدوا، على أي اختبار نووي في المنطقة.

انتباه إفريقيا إلى عوزها النووي، في هذا الوقت الذي تزدهر فيه النهضة النووية في مناطق أخرى من العالم، ليس وليد اللحظة، وإنّما ما زاد من الإحساس به هو تشجيع الدول المالكة للأسلحة النووية أكثر من تجريد غيرها، من دون أن تظهر أي نوع من أنواع توفير مستوى الأمان، وإزالة التهديد الذي تتعرض له إفريقيا، وغيرها من الدول غير المالكة. ومن دون أن تراعي ما يمكن أن تؤدي إليه تطوير ترساناتها النووية.

والأمر ليس محكوماً بمبدأ الرشاد السياسي والأمني في استخدام هذه الأسلحة، ولو كان كذلك، لما مرّ العالم بالقصف الكارثي والهجوم النووي الذي شنته الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي عام 1945، في نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي تم اعتبارها عصراً نووياً أول، انتهى مع نهاية الحرب الباردة.

منذ ذلك التاريخ، بدأ إحساس إفريقيا بخطورة استخدام تلك الأسلحة يتفاقم، فاتخذت موقفاً واضحاً ومعارضاً، لكنها لم تجد ما يقابله من الدول المالكة للأسلحة والتكنولوجيا النووية، حتى، على سبيل استخدامها فى الأغراض السلمية. وفي 1959 ضغطت الدول الأفريقية على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لاستصدار قرار يمنع فرنسا من إجراء تجارب نووية فى صحراء الجزائر. ولكن، عندما استأنفت فرنسا تجاربها النووية هناك في 1961، طالبت الدول الإفريقية، رداً على ذلك، مجلس الأمن بتبني قرار، يحث جميع الدول على أن تعتبر قارة إفريقيا منطقة منزوعة السلاح النووي، وأن تحترم جميع هذه الدول هذا القرار في جميع الأحوال والظروف.

وفي 1964، أعلنت الدول الإفريقية عن موافقتها على التوجه الدولي الهادف إلى حصار الانتشار النووى، في وقت ذهب فيه ذلك التوجه بخطىً واثقة نحو العصر النووي الثاني الذي تلا ذلك، واستمرَّ يتأرجح بين ما هو أخلاقي وما هو مُبرّر، تعززه الوصولية السياسية.

تستقوي هذه النظرة إلى الأسلحة النووية، بوصفها عنصراً حيوياً، تعتمد عليه سياسات القوة، وإثبات مكانة الدولة قوة عظمى، خصوصاً بالنسبة لدول صاعدة، تنتهج المبدأ الاحترازي الاستباقي، مثل إيران وإسرائيل. ومن المفارقات أنّ الدول التي تملك الأسلحة النووية تتبنى أخلاقيات مصطنعة بمنع الانتشار النووي، مثل الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وهناك قسم الترسانة النووية المتقدمة التي لا تقبل الإفصاح عن حجم ما تمتلكه، مثل إسرائيل والهند وباكستان، ومنها ما لم تصل إلى مبتغاها النووي، مثل كوريا الشمالية.

ويعتبر وصول إفريقيا إلى هذا الهدف إنجازاً كبيراً، نظراً لأنّ جهوداً كثيرة تم طرحها إبان الحرب الباردة، لكنها باءت بالفشل، نتيجة التجاذبات والضغوط بين القوتين العظميين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. وحتى بعد تحول العالم إلى قطبية واحدة، ثم نشوء قوى أخرى، تحاول ملء الفراغ الذي تركه الاتحاد السوفياتي نووياً، كالصين وإيران وإسرائيل.

على الرغم من أنّ أفريقيا تسلك، الآن، الاتجاه الصحيح، فإنّ المخاطر الأمنية التي تفرضها ترسانات الطاقة النووية في بلدان قريبة، مثل إسرائيل وإيران، تظل قائمة. وإن التزمت أفريقيا، فإنّ بقية الدول المالكة ما زالت خطواتها مترددة وخجولة، ولا يعلو صوتها، إلا حين يراد استخدامها واجهة سياسية زائفة. وإن خلت إفريقيا واقعياً من السلاح النووي، فإنّه تم استغلالها للتخلص من النفايات المشعة والسامة في العالم، لتكون من أكبر هذه "المكبات"، بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا.

هناك مبدأ أخلاقي، يستلزم النظر بعين الاعتبار إلى تهديد هذه الأسلحة كل البشرية، وليس أفريقيا وحدها. فأن تُثير قضيّة السلاح النووي دول معيّنة، بالتركيز على أفريقيا وحدها، ولا تثار الأسئلة بشأن وجوده في دول قريبة تهدد أمن المنطقة واستقرارها، يجعل من السيطرة على السلاح النووي سيطرة تمييزية تكيل بمكيالين.

تستمر الدول المالكة للأسلحة النووية في تنمية قوتها، من دون أن تدرك أنّ هذا الخيار الذي تنحاز إليه، اليوم، وتعمل عليه، يشكّل ما سوف تتركه إلى الأجيال اللاحقة. وبذلك، يصعب عليها التفريق بين أن يؤدي ذلك إلى سلام شامل، يعزز البقاء، أو دمار كامل يجلب الفناء.

جاء إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الإفريقي في العام 2009، عن بداية سريان "معاهدة بيليندابا"، والتي تم توقيعها بين 43 دولة إفريقية منذ 1999، والتي تجعل من إفريقيا "منطقة خالية من الأسلحة النووية". ومن أهمّ بنود الاتفاقية أنّها تمنع استعمال، أَو التهديد باستعمال، الأسلحة النووية ضدّ أيّ عضو في المعاهدة، وتطلب من الموقّعين أَن لا يجروا، أو يشجعوا، أَو يساعدوا، على أي اختبار نووي في المنطقة.

انتباه إفريقيا إلى عوزها النووي، في هذا الوقت الذي تزدهر فيه النهضة النووية في مناطق أخرى من العالم، ليس وليد اللحظة، وإنّما ما زاد من الإحساس به هو تشجيع الدول المالكة للأسلحة النووية أكثر من تجريد غيرها، من دون أن تظهر أي نوع من أنواع توفير مستوى الأمان، وإزالة التهديد الذي تتعرض له إفريقيا، وغيرها من الدول غير المالكة. ومن دون أن تراعي ما يمكن أن تؤدي إليه تطوير ترساناتها النووية.

والأمر ليس محكوماً بمبدأ الرشاد السياسي والأمني في استخدام هذه الأسلحة، ولو كان كذلك، لما مرّ العالم بالقصف الكارثي والهجوم النووي الذي شنته الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي عام 1945، في نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي تم اعتبارها عصراً نووياً أول، انتهى مع نهاية الحرب الباردة.

منذ ذلك التاريخ، بدأ إحساس إفريقيا بخطورة استخدام تلك الأسلحة يتفاقم، فاتخذت موقفاً واضحاً ومعارضاً، لكنها لم تجد ما يقابله من الدول المالكة للأسلحة والتكنولوجيا النووية، حتى، على سبيل استخدامها فى الأغراض السلمية. وفي 1959 ضغطت الدول الأفريقية على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لاستصدار قرار يمنع فرنسا من إجراء تجارب نووية فى صحراء الجزائر. ولكن، عندما استأنفت فرنسا تجاربها النووية هناك في 1961، طالبت الدول الإفريقية، رداً على ذلك، مجلس الأمن بتبني قرار، يحث جميع الدول على أن تعتبر قارة إفريقيا منطقة منزوعة السلاح النووي، وأن تحترم جميع هذه الدول هذا القرار في جميع الأحوال والظروف.

وفي 1964، أعلنت الدول الإفريقية عن موافقتها على التوجه الدولي الهادف إلى حصار الانتشار النووى، في وقت ذهب فيه ذلك التوجه بخطىً واثقة نحو العصر النووي الثاني الذي تلا ذلك، واستمرَّ يتأرجح بين ما هو أخلاقي وما هو مُبرّر، تعززه الوصولية السياسية.

تستقوي هذه النظرة إلى الأسلحة النووية، بوصفها عنصراً حيوياً، تعتمد عليه سياسات القوة، وإثبات مكانة الدولة قوة عظمى، خصوصاً بالنسبة لدول صاعدة، تنتهج المبدأ الاحترازي الاستباقي، مثل إيران وإسرائيل. ومن المفارقات أنّ الدول التي تملك الأسلحة النووية تتبنى أخلاقيات مصطنعة بمنع الانتشار النووي، مثل الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وهناك قسم الترسانة النووية المتقدمة التي لا تقبل الإفصاح عن حجم ما تمتلكه، مثل إسرائيل والهند وباكستان، ومنها ما لم تصل إلى مبتغاها النووي، مثل كوريا الشمالية.

ويعتبر وصول إفريقيا إلى هذا الهدف إنجازاً كبيراً، نظراً لأنّ جهوداً كثيرة تم طرحها إبان الحرب الباردة، لكنها باءت بالفشل، نتيجة التجاذبات والضغوط بين القوتين العظميين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. وحتى بعد تحول العالم إلى قطبية واحدة، ثم نشوء قوى أخرى، تحاول ملء الفراغ الذي تركه الاتحاد السوفياتي نووياً، كالصين وإيران وإسرائيل.

على الرغم من أنّ أفريقيا تسلك، الآن، الاتجاه الصحيح، فإنّ المخاطر الأمنية التي تفرضها ترسانات الطاقة النووية في بلدان قريبة، مثل إسرائيل وإيران، تظل قائمة. وإن التزمت أفريقيا، فإنّ بقية الدول المالكة ما زالت خطواتها مترددة وخجولة، ولا يعلو صوتها، إلا حين يراد استخدامها واجهة سياسية زائفة. وإن خلت إفريقيا واقعياً من السلاح النووي، فإنّه تم استغلالها للتخلص من النفايات المشعة والسامة في العالم، لتكون من أكبر هذه "المكبات"، بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا.

هناك مبدأ أخلاقي، يستلزم النظر بعين الاعتبار إلى تهديد هذه الأسلحة كل البشرية، وليس أفريقيا وحدها. فأن تُثير قضيّة السلاح النووي دول معيّنة، بالتركيز على أفريقيا وحدها، ولا تثار الأسئلة بشأن وجوده في دول قريبة تهدد أمن المنطقة واستقرارها، يجعل من السيطرة على السلاح النووي سيطرة تمييزية تكيل بمكيالين.

تستمر الدول المالكة للأسلحة النووية في تنمية قوتها، من دون أن تدرك أنّ هذا الخيار الذي تنحاز إليه، اليوم، وتعمل عليه، يشكّل ما سوف تتركه إلى الأجيال اللاحقة. وبذلك، يصعب عليها التفريق بين أن يؤدي ذلك إلى سلام شامل، يعزز البقاء، أو دمار كامل يجلب الفناء.