17 أكتوبر 2024

عن الدولة البربرية

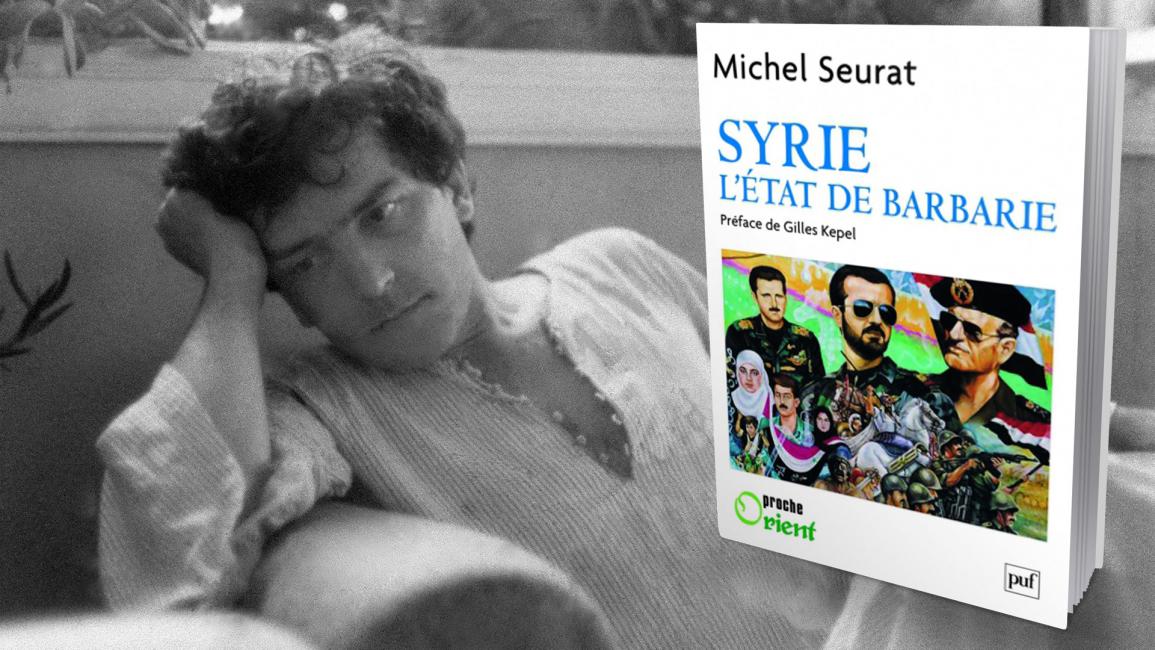

ميشيل سورا وكتاب "الدولة البربرية"

على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على تأليفه، بل بالأحرى بسبب ذلك، يقدّم لنا كتاب الدولة البربرية الذي حرّر نصوصه ميشيل سورا في الثمانينيات، وستصدر ترجمته العربية لأول مرة قريباً، مفاتيح أساسية للإجابة على سؤال: كيف وصلت سورية إلى وضعها الكارثي اليوم. ففي محاولته فكّ ألغاز العنف المفرط الذي استخدمه حافظ الأسد لسحق حركة الاحتجاج المدني الذي قادته النقابات والمثقفون منذ 1979، يكشف سورا عن الطبيعة الحقيقية العميقة للنظام، ويفسّر، بصورة ارتجاعية، العنف غير المسبوق الذي واجه به هذا النظام الثورة الشعبية السلمية والمدنية في مارس/ آذار 2011، مع فارق وحيد، هو البعد الإقليمي الذي اتخذه هذا العنف والتدخلات الأجنبية التي أغرقت الثورة في حربٍ إقليمية جيوسياسية وطائفية معاً.

لم تخدع شعارات التقدمية والاشتراكية والعداء للإمبريالية التي كان يظهرها نظام الأسد ميشيل سورا، وأدرك، منذ مقالاته الأولى، بحدسه الرهيف، أنه لا يوجد عند الأسد مشروعٌ آخر، لا بناء أمة ولا بناء دولة ولا إقامة عدالة اجتماعية، وإنما بناء سلطة، وتأمين وسائل القوة الكفيلة بالدفاع عنها. وفي هذا السياق، اكتشف مفهوم العصبية الخلدوني الذي قاده إلى رؤية ما لم يره الآخرون من زملائه الباحثين الغربيين، والإضاءة على وقائع، سوف تظهر أهميتها وصحتها بعد عقود، فالعصبية في نظر ابن خلدون هي الشرط الأول من شروط التداول الطبيعي على السلطة، أو نشوء "ملك" جديد، من بين ثلاثية العصبية والدعوة والملك، فمن دون عصبيةٍ تلحم الأفراد، وتحولهم إلى جماعةٍ متحدة وقادرة على التصرّف على مسرح التاريخ قوة متماسكة، لن يكون للسلطة عصب، أي اتساق يشدّ أركانها إلى بعضها، ويؤمن إرادة القوة والتضحية التي يحتاج إليها كسب الصراع. أما الدعوة فتأتي بعدها، من أجل إضفاء شرعية على كفاحها ومعركتها، وهي مجرد دعوةٍ لا تستدعي حتمية الالتزام بها، أو هي بالأحرى وعد، كوعد السياسيين أنصارهم في زمن الانتخابات. وهذا ما كانت تعنيه الأيديولوجيا القومية والاشتراكية التي تمسّك بها النظام في مراحله الأولى، وتخلى عنها صراحةً فيما بعد، قبل أن يتركها تذبل وتموت من تلقاء نفسها، وكذلك الحزب الذي حمل رايتها وشعاراتها. لكن الهدف من هذا وذاك هو "المُلك"، أي بمصطلحاتنا السلطة والحكم، فهو الغاية الأساسية. ليست العصبية هدفاً بذاتها، إنما هي شرط لإنتاج العنف الذي هو سيف السلطان، ومن دونه لا قيمة لدعوةٍ ولا وجود لمُلك. لذلك، كما كان طلاب السلطة والملك في التاريخ الإسلامي القديم يعرفون أن سلطتهم لا تستقيم وتستمر إلا بالشوكة، أي التفوق في استخدام العنف لردع الطامحين الآخرين، وثنيهم عن

التنافس على الحكم، كان الأسد الأب يدرك أنه لن يستطيع أن يفرض نفسه على خصومه ومنافسيه، وتأسيس سلطة تابعة له، سوى بتوفير هذا العنف المنتج لشوكةٍ، من خارج الدولة التي يسعى إلى السيطرة عليها، وبالتالي، من دون إعادة إحياء العصبية التي هي، بالتعريف، تضامنات أهلية أولية آلية. فهي وحدها القمينة بأن توفر له العنف البدائي الأول، الأعمى، والجاهز، الخارج عن القانون، والمرتبط مباشرةً بعلاقةٍ من خارج الدولة والسلطة نفسها. حقيقة العصبية، في ما وراء وهم القرابة الذي يحرّكها، مذهبيةً كانت أم قبلية، هي أنها المرجل الذي يقطر فيه العنف الضروري لفرض الشوكة والهيبة، والذي يشكّل القبض على الدولة جائزتها الأولى.

هذا ما يفسر أن الدولة السورية التي انتزعها الأسد بالقوة الانقلابية لم تعد دولة السوريين المؤسّسة لتنظيم شؤونهم العامة، ورعاية مصالحهم، وضمان أمنهم الفردي والجماعي، وأصبحت، خلال أشهر معدودة، دولة الأسد القائمة لتنظيم شؤون ملكه، وتثبيت أركانه، ورعاية مصالح عصبيته، وضمان توسع نفوذ أصحابها وأمنهم. كانت هذه السلطة التي نشأت على أساس العصبية وسيلةً لتبديل طبيعة الدولة نفسها، وأسلوب عملها وأهدافها وغايتها. وكي ما تستطيع أن تتعزّز وتستمر، ما كان أمامها إلا التوسّع في إنتاج العنف لردع خصومها ومنافسيها، وأولهم الشعب نفسه الذي فقد دولته، من جهة، والتفنّن في التغطية على حقيقة أهدافها وغاياتها، والمصالح التي تخفيها، بتطوير أشكالٍ غير مسبوقة من الخداع والغش والتحايل على الرأي العام المحلي والعالمي، والتستر على الحقيقة، وما يترتب عن ذلك من تحويل الانتهازية والوصولية والازدواجية والرياء والكذب والتلون بكل الألوان إلى الفضيلة والوسيلة الوحيدة للتعايش والاستمرار والنجاح في الحياة العامة والخاصة، من جهة ثانية.

هكذا بقي العنف والتوسّع في إنتاجه وتنويع أشكاله وأجهزته العامل الثابت والدائم الحضور في سياسة النظام، وتعامله مع كل الأطراف الداخلية والخارجية، العنف الجسدي والروحي والفكري والسياسي والعسكري، وذلك بموازاة تحول هذا "المُلك" نفسه من "مُلك" سياسي إلى "مُلك" وراثي، وتطابق السياسة والحرب، بحيث لا يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى، ولا فصلها عنها. وبالمثل ربما لم يبلغ نظامٌ في التاريخ، مستوى من التفنّن في تطوير وسائل الخداع، مستعيناً بالتقنيات الإعلامية والتواصلية الحديثة، لقلب الحقائق، وتزوير الواقع، والتهرّب من المسؤوليات، وتحويل الضحية جلاداً والسارق قاضياً، ما بلغه نظام الأسد. كان تسليط الضوء على الواقع كما هو، والحديث عن الحقائق البسيطة، كما هي، أكثر ما يخشاه النظام، ويسعى إلى إخفائه، إلى درجةٍ أصبح فيها إنكار الحقائق بشكل فج ومباشر فناً قائما بذاته. وهذا بالضبط ما أوقع ميشيل سورا، وجعل من هذا النص الذي بين يدينا اليوم من أغلى النصوص التي كتبت في التاريخ الحديث، لأنه كلف كاتبه حياته. كان كشف حقيقة النظام العميقة، أي واقع اختطاف الدولة من السوريين شعباً وأفراداً، وتحويلها إلى أداة للسيطرة وإنتاج العنف وتعميم الأكاذيب وتشويه الحقائق المستخدمة، لإخضاعهم وتجريدهم من إنسانيتهم، يعني موته. ما كان يحرص النظام على إخفائه، ويخشى أن يطلع عليه الناس هو ببساطة أنه كان يلعب لعبة مزدوجة، ويبنى من خارج الدولة والقانون وضدهما دولته وقانونه الخاصين، دولة الأسد وقانون العصبية، ويقوّض أسس الدولة السياسية القائمة، ويحضر لاستعمارها من الداخل، ووضع مواردها في خدمة سلطته وأجهزته وحاشيته وأتباعه. ولذلك، كان الكشف عما يجري ورؤية الوقائع كما هي، سواء جاء على يد مثقفين أو سياسيين أو باحثين من نوع سورا يشكل هوساً دائماً للنظام.

يكاد ميشيل سورا يختصر، في دراسته، الطريقة التي واجه بها نظام الأسد انتفاضة الثمانينيات هذه، وتحويل الاحتجاجات المدنية والنقابية إلى مواجهةٍ بين السلطة والمنظمة الإسلامية

الإخوانية، تاريخ حروب النظام السوري جميعا التي واجه بها الاحتجاجات والانتفاضات التي لم تتوقف رداً على عملية تجريد منهجي للناس من حقوقهم، وتحويل الأفراد إلى غرباء في وطنهم، وأصفار في كل ما يتعلق بتقرير مصيرهم، وإخراج الشعب من السياسة والدولة والثقافة معاً، وتحييده. وكانت آخر هذه الاحتجاجات وأقواها انتفاضة النفس الأخير التي قادتها النقابات السورية، في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، قبل أن تدفن حية.

فلا تكاد تختلف استراتيجية الحرب التي يخوضها نظام الأسد الابن اليوم للرد على الثورة التي فجرها السوريون لاستعادة هويتهم شعباً، وكسر قيودهم، وفرض الاعتراف بوجودهم وحقوقهم على سلطة "أجنبية"، لا تختلف عن أي سلطة احتلال، كثيرا عن التي عرض فصولها ووصفها وحلل آلياتها ميشيل سورا، منذ ما يقارب أربعة عقود، لا في خططها ولا في أساليبها ووسائل القمع والتحايل السياسي والإعلامي التي لم تتغير. فكما في كل مرة، لا يعرف نظام الأسد رداً على أيٍّ من تظاهرات الناس، لتأكيد وجودهم وحقوقهم، مهما كانت، سوى اللجوء إلى العنف، ورفض الحوار، والسعي إلى إنهاء النزاع بحمّام دم، يشكل، في نظره، درساً بليغاً يعزّز شوكته ويكسب النظام، كما يعتقد قادته، عقوداً جديدة من الاستقرار، ويردع الشعب، سنوات عن محاولة الخروج عليه، أو المطالبة بحقوقٍ غير ما يريد النظام نفسه أن يقدّمه له. فالمشهد لم يتغير: الشعب ذاته، المغلوب على أمره، في تعدّده وانقساماته وتشظيه وحيرته وخوفه، والقتلة ذاتهم، بخطابهم العنصري والدموي وحماقتهم، وتحايلهم على القانون، واستعداداتهم للذهاب حتى الخراب الشامل، من أجل تأكيد حقهم الحصري في السلطة، واستخدامهم الدولة مطيةً لمصالحهم ومآربهم الخاصة، ورفضهم أي حوارٍ أو تفاوض أو مشاركة أو تقاسم للسلطة مع أي طرفٍ كان، وجاهزيتهم للتعامل مع أي قوة أجنبيةٍ تخدم بقاءهم، والمراهنة على قدرتهم على خداع الدول والمتاجرة بقضية التطرّف، واختلاقها إذا لزم الأمر، ومن ضمن ذلك التلاعب بالحركات الإسلامية، واستثمار خوف الدول الكبرى من الإرهاب، واستخدامه وسيلةً لإعادة الاعتبار لحكم الاستثناء والإقصاء. ما يحصل اليوم هو تماماً ما حصل بالأمس من قتلٍ وإبادةٍ ودمارٍ وتهجيرٍ وتشريد، كل ما هنالك أن ما جرى منذ أربعة عقود على نطاق مدينة حماة، يجري اليوم على نطاق سورية بأكملها، وبعنفٍ منفلتٍ أكبر، فتتحول المجزرة في حماة في الثمانينيات إلى حرب إبادةٍ جماعيةٍ في العقد الثاني من القرن 21.

لذلك، في أكثر من جانب، يفضح هذا الكتاب سياسة الأسد الذي امتهن القتل والكذب طريقةً للحكم، ويشكل وثيقة اتهام فعلية ضد نظامٍ كان، ولا يزال، المنتج الرئيسي للعنف الخارج عن القانون، والموزع له في سورية والعالم.

لم تخدع شعارات التقدمية والاشتراكية والعداء للإمبريالية التي كان يظهرها نظام الأسد ميشيل سورا، وأدرك، منذ مقالاته الأولى، بحدسه الرهيف، أنه لا يوجد عند الأسد مشروعٌ آخر، لا بناء أمة ولا بناء دولة ولا إقامة عدالة اجتماعية، وإنما بناء سلطة، وتأمين وسائل القوة الكفيلة بالدفاع عنها. وفي هذا السياق، اكتشف مفهوم العصبية الخلدوني الذي قاده إلى رؤية ما لم يره الآخرون من زملائه الباحثين الغربيين، والإضاءة على وقائع، سوف تظهر أهميتها وصحتها بعد عقود، فالعصبية في نظر ابن خلدون هي الشرط الأول من شروط التداول الطبيعي على السلطة، أو نشوء "ملك" جديد، من بين ثلاثية العصبية والدعوة والملك، فمن دون عصبيةٍ تلحم الأفراد، وتحولهم إلى جماعةٍ متحدة وقادرة على التصرّف على مسرح التاريخ قوة متماسكة، لن يكون للسلطة عصب، أي اتساق يشدّ أركانها إلى بعضها، ويؤمن إرادة القوة والتضحية التي يحتاج إليها كسب الصراع. أما الدعوة فتأتي بعدها، من أجل إضفاء شرعية على كفاحها ومعركتها، وهي مجرد دعوةٍ لا تستدعي حتمية الالتزام بها، أو هي بالأحرى وعد، كوعد السياسيين أنصارهم في زمن الانتخابات. وهذا ما كانت تعنيه الأيديولوجيا القومية والاشتراكية التي تمسّك بها النظام في مراحله الأولى، وتخلى عنها صراحةً فيما بعد، قبل أن يتركها تذبل وتموت من تلقاء نفسها، وكذلك الحزب الذي حمل رايتها وشعاراتها. لكن الهدف من هذا وذاك هو "المُلك"، أي بمصطلحاتنا السلطة والحكم، فهو الغاية الأساسية. ليست العصبية هدفاً بذاتها، إنما هي شرط لإنتاج العنف الذي هو سيف السلطان، ومن دونه لا قيمة لدعوةٍ ولا وجود لمُلك. لذلك، كما كان طلاب السلطة والملك في التاريخ الإسلامي القديم يعرفون أن سلطتهم لا تستقيم وتستمر إلا بالشوكة، أي التفوق في استخدام العنف لردع الطامحين الآخرين، وثنيهم عن

هذا ما يفسر أن الدولة السورية التي انتزعها الأسد بالقوة الانقلابية لم تعد دولة السوريين المؤسّسة لتنظيم شؤونهم العامة، ورعاية مصالحهم، وضمان أمنهم الفردي والجماعي، وأصبحت، خلال أشهر معدودة، دولة الأسد القائمة لتنظيم شؤون ملكه، وتثبيت أركانه، ورعاية مصالح عصبيته، وضمان توسع نفوذ أصحابها وأمنهم. كانت هذه السلطة التي نشأت على أساس العصبية وسيلةً لتبديل طبيعة الدولة نفسها، وأسلوب عملها وأهدافها وغايتها. وكي ما تستطيع أن تتعزّز وتستمر، ما كان أمامها إلا التوسّع في إنتاج العنف لردع خصومها ومنافسيها، وأولهم الشعب نفسه الذي فقد دولته، من جهة، والتفنّن في التغطية على حقيقة أهدافها وغاياتها، والمصالح التي تخفيها، بتطوير أشكالٍ غير مسبوقة من الخداع والغش والتحايل على الرأي العام المحلي والعالمي، والتستر على الحقيقة، وما يترتب عن ذلك من تحويل الانتهازية والوصولية والازدواجية والرياء والكذب والتلون بكل الألوان إلى الفضيلة والوسيلة الوحيدة للتعايش والاستمرار والنجاح في الحياة العامة والخاصة، من جهة ثانية.

هكذا بقي العنف والتوسّع في إنتاجه وتنويع أشكاله وأجهزته العامل الثابت والدائم الحضور في سياسة النظام، وتعامله مع كل الأطراف الداخلية والخارجية، العنف الجسدي والروحي والفكري والسياسي والعسكري، وذلك بموازاة تحول هذا "المُلك" نفسه من "مُلك" سياسي إلى "مُلك" وراثي، وتطابق السياسة والحرب، بحيث لا يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى، ولا فصلها عنها. وبالمثل ربما لم يبلغ نظامٌ في التاريخ، مستوى من التفنّن في تطوير وسائل الخداع، مستعيناً بالتقنيات الإعلامية والتواصلية الحديثة، لقلب الحقائق، وتزوير الواقع، والتهرّب من المسؤوليات، وتحويل الضحية جلاداً والسارق قاضياً، ما بلغه نظام الأسد. كان تسليط الضوء على الواقع كما هو، والحديث عن الحقائق البسيطة، كما هي، أكثر ما يخشاه النظام، ويسعى إلى إخفائه، إلى درجةٍ أصبح فيها إنكار الحقائق بشكل فج ومباشر فناً قائما بذاته. وهذا بالضبط ما أوقع ميشيل سورا، وجعل من هذا النص الذي بين يدينا اليوم من أغلى النصوص التي كتبت في التاريخ الحديث، لأنه كلف كاتبه حياته. كان كشف حقيقة النظام العميقة، أي واقع اختطاف الدولة من السوريين شعباً وأفراداً، وتحويلها إلى أداة للسيطرة وإنتاج العنف وتعميم الأكاذيب وتشويه الحقائق المستخدمة، لإخضاعهم وتجريدهم من إنسانيتهم، يعني موته. ما كان يحرص النظام على إخفائه، ويخشى أن يطلع عليه الناس هو ببساطة أنه كان يلعب لعبة مزدوجة، ويبنى من خارج الدولة والقانون وضدهما دولته وقانونه الخاصين، دولة الأسد وقانون العصبية، ويقوّض أسس الدولة السياسية القائمة، ويحضر لاستعمارها من الداخل، ووضع مواردها في خدمة سلطته وأجهزته وحاشيته وأتباعه. ولذلك، كان الكشف عما يجري ورؤية الوقائع كما هي، سواء جاء على يد مثقفين أو سياسيين أو باحثين من نوع سورا يشكل هوساً دائماً للنظام.

يكاد ميشيل سورا يختصر، في دراسته، الطريقة التي واجه بها نظام الأسد انتفاضة الثمانينيات هذه، وتحويل الاحتجاجات المدنية والنقابية إلى مواجهةٍ بين السلطة والمنظمة الإسلامية

فلا تكاد تختلف استراتيجية الحرب التي يخوضها نظام الأسد الابن اليوم للرد على الثورة التي فجرها السوريون لاستعادة هويتهم شعباً، وكسر قيودهم، وفرض الاعتراف بوجودهم وحقوقهم على سلطة "أجنبية"، لا تختلف عن أي سلطة احتلال، كثيرا عن التي عرض فصولها ووصفها وحلل آلياتها ميشيل سورا، منذ ما يقارب أربعة عقود، لا في خططها ولا في أساليبها ووسائل القمع والتحايل السياسي والإعلامي التي لم تتغير. فكما في كل مرة، لا يعرف نظام الأسد رداً على أيٍّ من تظاهرات الناس، لتأكيد وجودهم وحقوقهم، مهما كانت، سوى اللجوء إلى العنف، ورفض الحوار، والسعي إلى إنهاء النزاع بحمّام دم، يشكل، في نظره، درساً بليغاً يعزّز شوكته ويكسب النظام، كما يعتقد قادته، عقوداً جديدة من الاستقرار، ويردع الشعب، سنوات عن محاولة الخروج عليه، أو المطالبة بحقوقٍ غير ما يريد النظام نفسه أن يقدّمه له. فالمشهد لم يتغير: الشعب ذاته، المغلوب على أمره، في تعدّده وانقساماته وتشظيه وحيرته وخوفه، والقتلة ذاتهم، بخطابهم العنصري والدموي وحماقتهم، وتحايلهم على القانون، واستعداداتهم للذهاب حتى الخراب الشامل، من أجل تأكيد حقهم الحصري في السلطة، واستخدامهم الدولة مطيةً لمصالحهم ومآربهم الخاصة، ورفضهم أي حوارٍ أو تفاوض أو مشاركة أو تقاسم للسلطة مع أي طرفٍ كان، وجاهزيتهم للتعامل مع أي قوة أجنبيةٍ تخدم بقاءهم، والمراهنة على قدرتهم على خداع الدول والمتاجرة بقضية التطرّف، واختلاقها إذا لزم الأمر، ومن ضمن ذلك التلاعب بالحركات الإسلامية، واستثمار خوف الدول الكبرى من الإرهاب، واستخدامه وسيلةً لإعادة الاعتبار لحكم الاستثناء والإقصاء. ما يحصل اليوم هو تماماً ما حصل بالأمس من قتلٍ وإبادةٍ ودمارٍ وتهجيرٍ وتشريد، كل ما هنالك أن ما جرى منذ أربعة عقود على نطاق مدينة حماة، يجري اليوم على نطاق سورية بأكملها، وبعنفٍ منفلتٍ أكبر، فتتحول المجزرة في حماة في الثمانينيات إلى حرب إبادةٍ جماعيةٍ في العقد الثاني من القرن 21.

لذلك، في أكثر من جانب، يفضح هذا الكتاب سياسة الأسد الذي امتهن القتل والكذب طريقةً للحكم، ويشكل وثيقة اتهام فعلية ضد نظامٍ كان، ولا يزال، المنتج الرئيسي للعنف الخارج عن القانون، والموزع له في سورية والعالم.