04 نوفمبر 2024

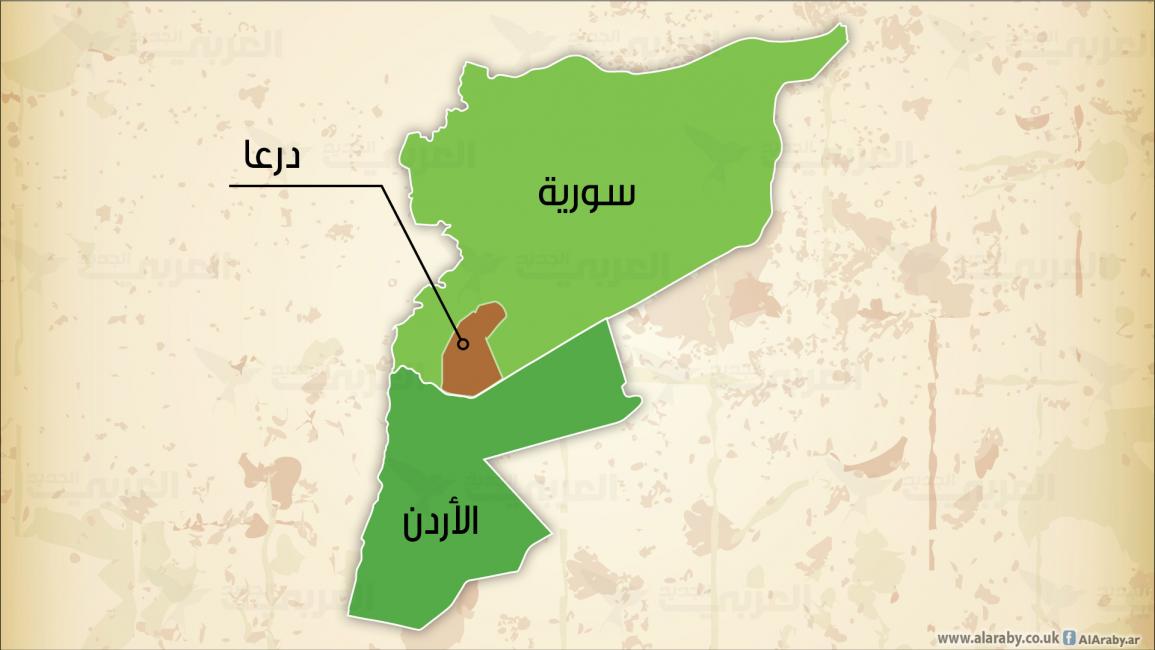

درعا في معركة الصراع على سورية

يعوّل المجتمع الدولي كثيراً، على ما يظهر، على ذاكرة الأطراف السورية القصيرة في تعامله مع قضاياهم، خصوصا في شأن إشاعته أوهام الحل التفاوضي، بعد كل مجزرةٍ يسقط فيها مئات الضحايا من السوريين المدنيين، وفي تهرّبه من مسؤولياته في وقف المجازر، ومحاسبة المسؤولين عنها، وذلك عبر مواصلة القفز إلى جولاتٍ تفاوضيةٍ جديدة، وتحديد جدول أعمالٍ جديد، ينتهي عادة إلى الفشل، ليعود السوريون إلى واقعهم، وإلى حالهم المأساوية المستمرة منذ قرابة سبعة أعوام.

وتدخل معركة درعا، وتطوراتها، ضمن سلسلة السياسات الدولية نفسها التي اعتادت التغاضي عن محاسبة المسؤولين عن خرق اتفاق ما سمي "مناطق خفض التصعيد"، والذي وقعته روسيا وإيران وتركيا، والمفترض أنها الضامنة لتنفيذه ومراقبته، وهي المشاركة بخرقه (إيران وروسيا)، في الوقت نفسه، بل وبارتكاب مجازر بحق المدنيين السوريين في جنوب البلاد، بغرض إعادة رسم خريطة توزيع النفوذ الدولي على الأراضي السورية، وتعويم النظام، بتمكينه من مد سلطته من معبر نصيب على الحدود مع الأردن، وصولاً من دمشق، مع سعيه إلى السيطرة التامة على أحياء درعا الداخلية، للحؤول دون استفراد المعارضة بها، وتهديد وجود مؤسسات النظام الأمنية والعسكرية فيها.

بيد أن فشل حملة النظام المدعومة بقوات إيرانية وأفغانية وطيران روسي، كما اتضح في الأيام الماضية، اضطر موسكو إلى اللجوء إلى خطةٍ بديلة، تتمثل بتقديم صفقةٍ سياسيةٍ للجانب الأميركي، تمنحه فيها بعض ما طالب به ترامب من "مناطق آمنة" إبّان تسلمه السلطة في

بداية العام الجاري. فلم تخف الإدارة الأميركية رفضها مسيرة جولات أستانة التي عقدت في شبه غياب لدورها، والأهم من ذلك بحكم عدم رضاها عن توافقات أستانة التي لم تصمد طويلاً، خصوصا بسبب تلويحها الحاسم برفض أي دور لإيران فيها، في الوقت الذي حاولت فيه روسيا أن تلعب بطريقة مزدوجة، بأن تستفيد من إصرار إيران على دور فاعل داخل سورية، من جهة؛ ومن إصرار المجتمع الدولي على تحجيم الدور الإيراني في المنطقة عموماً، من جهة أخرى. بيد أن هذه اللعبة، أو المحاولة، أعاقت أو اضعفت قدرة موسكو على تمرير اتفاق "مناطق خفض التصعيد" أممياً، ما أبقاه في إطار المسعى المرحب بتنفيذ مضمونه، وهو خفض التوتر، وتقليص عدد الضحايا، في أربع مناطق من سورية، وضمنها درعا. بيد أن المدينة المذكورة شهدت، في الأيام الماضية، واحدةً من أكبر المعارك وأوجعها، ليس فقط بسبب استخدام النظام وإيران (ومليشياتها) مختلف أنواع الأسلحة في القصف براً وجواً، بل باعتبارها، أيضاً، المعركة الوحيدة التي حصدت صمتاً دولياً غير مسبوق، حتى من جهة دول الجوار أو المجتمع الدولي عموماً، وحتى من مسيرة عملية التفاوض في جنيف، والشاهد الحاضر على اتفاق أستانة خلال جولتها الخامسة التي عقدت الشهر الماضي، أي ستيفان دي مستورا، المبعوث الأممي إلى سورية.

الواضح أن صمود مقاتلي المعارضة في درعا، وإحباط محاولات تقدّم النظام وشركائه براً، حال، ولو بشكل جزئي، دون أن يكون مصير هذه المدينة كما كان مصير حلب، على الرغم من أنها تعرّضت لعملية تدمير ممنهجة، الأمر الذي اضطر موسكو إلى اللجوء إلى ما سمته إعلان وقف عمليات النظام على درعا بمثابة "هدنةٍ"، لتعود إلى المطلب الأميركي، وهو إقامة منطقة آمنة في الجنوب، خاليةٍ من الوجود الإيراني، ما يبطن، أيضاً، محاولةً منها لطمأنة إسرائيل، أو الاستجابة لمطالبها الأمنية، والتي تتم بالتوافق والتنسيق بينها وبين كل من أميركا وروسيا.

يستنتج من ذلك أن المعركة على درعا، وهي نفسها المعركة على من يسيطر على الجنوب السوري، باتت من أهم محدّدات الصراع على سورية برمتها، لأسباب متعدّدة ومختلفة، أهمها يمكن تحديده في الآتي:

أولاً، إنها ليست معركةً لتجنيب الدول المجاورة (الأردن وإسرائيل) تبعات (أو تداعيات) الحرب السورية، أو الصراع الدولي والإقليمي على سورية، فقط، على الرغم من اعترافنا بأهمية ذلك كله للأطراف المعنية، وإنما هي، إضافة إلى كل ما تقدّم، تتعلق بمنع إيران وملشياتها مختلفة المضارب من إيجاد منطقة نفوذٍ لها في هذه المنطقة، من شأنها تعزيز موقفها في صياغة مستقبل سورية لاحقاً، وهو ما فتئت الإدارة الأميركية ومسؤوليها يؤكدونه ويكرّرونه في تصريحاتهم.

ثانياً، قد تكون معركة درعا، وهذا يفترض صمود قوات المعارضة فيها، مشجعة للإدارة

الأميركية على فرض منطقة آمنة في الجنوب، ظلت توحي بها منذ مجيئها، بما يضاهي المنطقة التي تشتغل عليها في الشرق السوري (التنف)، وفي الشمال الشرقي، حيث تتموضع "قوات سورية الديمقراطية" التي تتمتع بالدعم والحماية الأميركيين. وقد شهدنا ممهدات ذلك، في الأيام الماضية، في القصف الأميركي لجماعاتٍ عسكريةٍ تابعةٍ لإيران قرب التنف، وفي إسقاط طائرةٍ حربيةٍ سوريةٍ من طائرةٍ حربيةٍ أميركية قرب الرقة، وفي نشر الجيش الأميركي راجماتٍ من نوع هرمس في التنف. وربما أن هذا الملف هو ما جرى التباحث فيه بين ممثلين عسكريين أميركيين وروس في عمّان أخيرا؛ علماً أن ذلك كله يتوقف على صمود المعارضة السورية في درعا.

ثالثاً، المعركة في الجنوب، كما تبدو في المنظور الأميركي، هي استمرار للمعركة على الجغرافيا السورية، أي أنها تدخل في الخطة الأميركية الرامية إلى السيطرة على الحدود مع سورية، ليس فقط لوضع حد لنفوذ إيران والقوات التابعة لها (من العراق ولبنان وأفغانستان) وإنما أيضا لإنهاء نفوذ "داعش". وإضافة إلى هذا وذاك، هي جزء من المعركة على تقرير مآلات الصراع السوري الممتد منذ قرابة سبعة أعوام، والذي اتضح أن تحديده لا يتعلق فقط بالرغبات السياسية، وإنما هو يحتاج أيضا إلى قوةٍ ميدانية، وهو ما بات ربما في صلب توجهات الإدارة الأميركية، وما تم تسريبه عن وجود مئات المقاتلين من قوات النخبة الأميركية (وغيرها) في القتال الدائر مع "داعش" في الرقة، إلى جانب قوات "قسد".

رابعاً، تعزّز هذه المعركة الضغوط على روسيا التي اضطرّت، كما ذكرنا سابقا، للذهاب نحو فرض هدنةٍ على أطراف الصراع مباشرة (النظام والمعارضة)، بعد أن عجز النظام عن إحراز مكاسب، أو تغيير المعادلات، بجعله المتحكّم في الجنوب من بوابة السيطرة على مدينة درعا وإنهاء نفوذ المعارضة فيها، كما حصل سابقا في حلب. أي أن الولايات المتحدة تستثمر إخفاق النظام في درعا، لاستدراج روسيا إلى توافقاتٍ تتيح جعل هذه المنطقة خارج سيطرة النظام وحلفائه، وهو استثمارٌ يصب في إضعاف النظام، وربما يعجّل في تسريع عجلة الحل السياسي التفاوضي.

ما يجري في درعا قد يحدّد أو يسرع في تحديد مستقبل سورية...

وتدخل معركة درعا، وتطوراتها، ضمن سلسلة السياسات الدولية نفسها التي اعتادت التغاضي عن محاسبة المسؤولين عن خرق اتفاق ما سمي "مناطق خفض التصعيد"، والذي وقعته روسيا وإيران وتركيا، والمفترض أنها الضامنة لتنفيذه ومراقبته، وهي المشاركة بخرقه (إيران وروسيا)، في الوقت نفسه، بل وبارتكاب مجازر بحق المدنيين السوريين في جنوب البلاد، بغرض إعادة رسم خريطة توزيع النفوذ الدولي على الأراضي السورية، وتعويم النظام، بتمكينه من مد سلطته من معبر نصيب على الحدود مع الأردن، وصولاً من دمشق، مع سعيه إلى السيطرة التامة على أحياء درعا الداخلية، للحؤول دون استفراد المعارضة بها، وتهديد وجود مؤسسات النظام الأمنية والعسكرية فيها.

بيد أن فشل حملة النظام المدعومة بقوات إيرانية وأفغانية وطيران روسي، كما اتضح في الأيام الماضية، اضطر موسكو إلى اللجوء إلى خطةٍ بديلة، تتمثل بتقديم صفقةٍ سياسيةٍ للجانب الأميركي، تمنحه فيها بعض ما طالب به ترامب من "مناطق آمنة" إبّان تسلمه السلطة في

الواضح أن صمود مقاتلي المعارضة في درعا، وإحباط محاولات تقدّم النظام وشركائه براً، حال، ولو بشكل جزئي، دون أن يكون مصير هذه المدينة كما كان مصير حلب، على الرغم من أنها تعرّضت لعملية تدمير ممنهجة، الأمر الذي اضطر موسكو إلى اللجوء إلى ما سمته إعلان وقف عمليات النظام على درعا بمثابة "هدنةٍ"، لتعود إلى المطلب الأميركي، وهو إقامة منطقة آمنة في الجنوب، خاليةٍ من الوجود الإيراني، ما يبطن، أيضاً، محاولةً منها لطمأنة إسرائيل، أو الاستجابة لمطالبها الأمنية، والتي تتم بالتوافق والتنسيق بينها وبين كل من أميركا وروسيا.

يستنتج من ذلك أن المعركة على درعا، وهي نفسها المعركة على من يسيطر على الجنوب السوري، باتت من أهم محدّدات الصراع على سورية برمتها، لأسباب متعدّدة ومختلفة، أهمها يمكن تحديده في الآتي:

أولاً، إنها ليست معركةً لتجنيب الدول المجاورة (الأردن وإسرائيل) تبعات (أو تداعيات) الحرب السورية، أو الصراع الدولي والإقليمي على سورية، فقط، على الرغم من اعترافنا بأهمية ذلك كله للأطراف المعنية، وإنما هي، إضافة إلى كل ما تقدّم، تتعلق بمنع إيران وملشياتها مختلفة المضارب من إيجاد منطقة نفوذٍ لها في هذه المنطقة، من شأنها تعزيز موقفها في صياغة مستقبل سورية لاحقاً، وهو ما فتئت الإدارة الأميركية ومسؤوليها يؤكدونه ويكرّرونه في تصريحاتهم.

ثانياً، قد تكون معركة درعا، وهذا يفترض صمود قوات المعارضة فيها، مشجعة للإدارة

ثالثاً، المعركة في الجنوب، كما تبدو في المنظور الأميركي، هي استمرار للمعركة على الجغرافيا السورية، أي أنها تدخل في الخطة الأميركية الرامية إلى السيطرة على الحدود مع سورية، ليس فقط لوضع حد لنفوذ إيران والقوات التابعة لها (من العراق ولبنان وأفغانستان) وإنما أيضا لإنهاء نفوذ "داعش". وإضافة إلى هذا وذاك، هي جزء من المعركة على تقرير مآلات الصراع السوري الممتد منذ قرابة سبعة أعوام، والذي اتضح أن تحديده لا يتعلق فقط بالرغبات السياسية، وإنما هو يحتاج أيضا إلى قوةٍ ميدانية، وهو ما بات ربما في صلب توجهات الإدارة الأميركية، وما تم تسريبه عن وجود مئات المقاتلين من قوات النخبة الأميركية (وغيرها) في القتال الدائر مع "داعش" في الرقة، إلى جانب قوات "قسد".

رابعاً، تعزّز هذه المعركة الضغوط على روسيا التي اضطرّت، كما ذكرنا سابقا، للذهاب نحو فرض هدنةٍ على أطراف الصراع مباشرة (النظام والمعارضة)، بعد أن عجز النظام عن إحراز مكاسب، أو تغيير المعادلات، بجعله المتحكّم في الجنوب من بوابة السيطرة على مدينة درعا وإنهاء نفوذ المعارضة فيها، كما حصل سابقا في حلب. أي أن الولايات المتحدة تستثمر إخفاق النظام في درعا، لاستدراج روسيا إلى توافقاتٍ تتيح جعل هذه المنطقة خارج سيطرة النظام وحلفائه، وهو استثمارٌ يصب في إضعاف النظام، وربما يعجّل في تسريع عجلة الحل السياسي التفاوضي.

ما يجري في درعا قد يحدّد أو يسرع في تحديد مستقبل سورية...