21 سبتمبر 2024

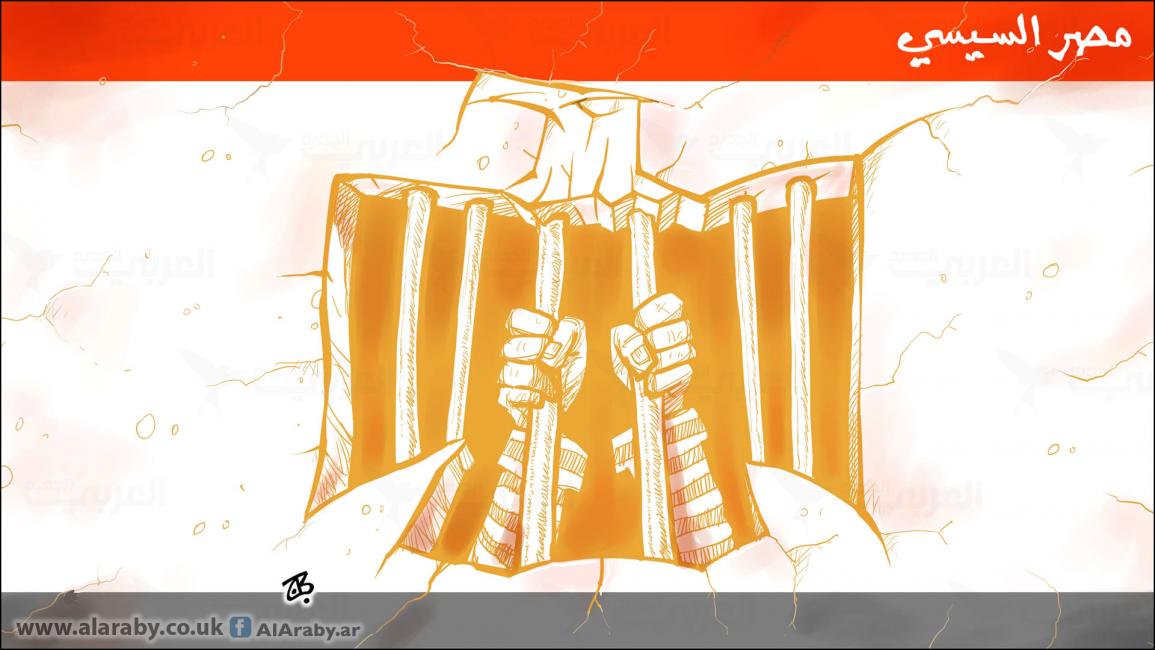

آليات للضبط السياسي في مصر

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مراتٍ، رغبته في توحيد الأحزاب السياسية، وتقليص عددها، حيث لا تزيد عن عشرة، وتلقفت هذه التصريحات دوائر عديدة، سارعت بالاتصال بأفرادها في الأحزاب ووسائل الإعلام ومجلس النواب، فتسود نغمة "دمج الأحزاب".

وتأتي هذه الدعوة ضمن آليات ضبط العملية السياسية، بشكل يحفظ سلامة أركان النظام، ويمنع مستقبلا أي تطور يعيق تنفيذ سياساته، أو مراجعة قراراته، وتستهدف الخطوة إعادة تشكيل بنية النظام السياسي، وتحديد الفاعلين فيه، وهي محاولة لإرجاع المشهد السياسي إلى سنوات ما قبل الحراك الذي شهدته مصر منذ عام 2004. وتستهدف أيضا الضبط السياسي، وإدامة السلطوية، وإنهاء المكاسب التي أحدثها الحراك السياسي بعد ثورة 25 يناير. وهنا يتعلم النظام من كل تجارب الحصار السلطوي لحركة المجتمع منذ يوليو/ تموز 1952، والتي شهدت نظام الحزب السياسي الواحد، من هيئة التحرير إلى الاتحاد القومي إلى الاتحاد الاشتراكي، مرورا بتجربة المنابر التي أخرجها الرئيس أنور السادات للسيطرة على الحركة السياسية وتأميمها، بصورة ديمقراطية شكلا، مرورا بالرئيس حسني مبارك الذي أبقى تجربة التعدّدية الحزبية مقيدة، وأخضع معظم الأحزاب تحت سيطرته، بطرق شتى، منها تقسيم الغنائم على الزبائن الحزبيين، وبعض النخب التي لعبت دور المعارضة الصوتية. واستهدف نظام مبارك أيضا الكتل الحزبية والنخب التي حاولت لعب دور معارض حقيقي، وسعى إلى إنهائها أو تقليل فاعليتها عبر تفتيتها أو إجهاض تبلورها وميلادها، والحد من نمو تأثيرها واتساعها، عبر الاختراقات وافتعال الأزمات بداخلها بشكل مقصود، وهو ما يستخدمه أيضا النظام الآن.

ولكن نظام مبارك فوجئ باتساع ظاهرة المشاركة السياسية غير التقليدية، وبزوغ حراكٍ

معارض، متنوع الاتجاهات والتكوين، حيث تشكلت مجموعات شبابية، مثل حركة 6 إبريل وغيرها، وسبقها ولادة حركات احتجاجية نخبوية، مثل حركة كفاية، وكان ذلك طبيعيا، فالقمع والحصار للمشاركة السياسية التقليدية، كأنشطة الأحزاب والمشاركة في الانتخابات، يخلق حراكا خارج النظام، وهو التحدّي الذي يقابل النظام اليوم.

من هنا، يسعى نظام 30 يونيو، والكتل المؤيدة له، إلى الضبط السياسي، عبر تحديد المشاركة السياسية التقليدية، وقسرها على الأحزاب المؤيدة للنظام، أو الإصلاحية في طرحها، ومنع تشكل حراك سياسي خارج النظام بمعاونة الأحزاب الرسمية.

يستهدف خطاب السلطة للقوى السياسية ووسائل الإعلام ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية تحديد حركة الأحزاب، وتصفية مكوناتها غير المرضي عنها، وترشيد خطابها. كما أن غرض الدعوة إلى دمج الأحزاب تصفية ما جدّ على النظام السياسي من أحزابٍ تشكلت بعد ثورة يناير، خصوصا التي تشكل كتلة التيار المدني المتمثلة في أحزاب الدستور والديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي، وكلها تعرّض رموز منها، وشباب من أعضائها للتضييق الأمني، وهو بذلك يغلق الطريق على التقاء الأحزاب الرسمية مع مكونات سياسية لا ترضى السلطة عن خطابها أو نواياها وموقفها.

يقف خلف دعوة دمج الأحزاب وضبط النظام السياسي عموما أن كتلة من المعارضة المصرية بدأت تعبر عن مواقف رافضة سياسات النظام على مستويات عديدة، منها الموقف من السياسات الاقتصادية المفقرة، والسياسات الخارجية، ومن أبرزها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي مثلت نقطةً فاصلةً في رؤية تلك الأحزاب للنظام الذي فرّط بالاتفاقية بجزء من أراضي مصر للسعودية في إطار علاقات تبعية، لا تخلو من ارتهانٍ لإرادة مصر، ودور هذه السياسات في ملف القضية الفلسطينية والموقف من إسرائيل .

ومن جانب آخر، يحاول النظام إنهاء أي مظهر للمشاركة السياسية غير التقليدية، والتي تشمل حركات الاحتجاج العمالي والشبابي والطلابي والنسوى المستقل، ومنع أي فاعلية تمد الحراك بدماء جديدة من المتضرّرين من سياسات النظام. وفي هذا الإطار، يمنع النظام أي تظاهرة أو اعتصام أو إضراب، أو حتى مؤتمر إعلامي يعلن فيه موقف مناوئ للسلطة أو سياستها، ويكيل الاتهامات، ويحاصر حتى المشاركة في الانتخابات. وفي هذا الإطار، يمكن أن نفهم التضييق والفرز الأمني الذي مورس في أثناء انتخابات النقابات العمالية أخيرا، حيث منع ترشح ألف من العمال، واقتصرت قائمة المرشحين في أغلبها على مؤيدي السلطة، وكذلك استمرار حالة حصار المجتمع المدني ومنظماته الحقوقية، واتهام العاملين فيها بسرديات النظام، ومنها دعم الإرهاب، وتنفيذ أجندات خارجية، مناوئة للدولة وتسعى لهدمها.

وعلى مستوى المجتمع الأكاديمي، أنهيت تجربة انتخاب عمداء الكليات، ورؤوسها، وتم ضبط حركة الجامعة، حتى لا يتم تصعيد أي صوت ديمقراطي، ينتقد الدولة في رحابها، وتم التضييق على الباحثين من خارج الجامعات المصرية، وتعرض كثيرون منهم لمضايقات أمنيةٍ، لا لشيء سوى إجراء دراسة تتعلق بموضوعات أكاديمية، لا ترضي الدولة.

وتأتي في إطار عملية الضبط السياسي حملات الاعتقالات المستمرة، ومن جديدها القبض على شباب وشخصيات لعبت دورا سياسيا في أثناء ثورة يناير أو قبلها، ومنهم المحامي هيثم محمدين، القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين، وهي أكثر الحركات اليسارية التي لها موقف متماسك، وصوت عال ضد السياسات الاقتصادية للنظام المصري، وتتخذ مواقف من الانتهاكات المتواترة ضد الحريات، وكذلك القبض على الناشط شادي الغزالي حرب، وليس انتهاء بالقبض على المدون وائل عباس الذي عرف بنشاطه المعارض انتهاكات حقوق الإنسان. وقد تم القبض عليهم ثلاثتهم بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهي التهمة التي لا تهدف فقط إلى أن يمارس من يعمل في السياسة رقابة، بل أيضا إخافة المواطنين غير المنخرطين في العمل السياسي، وهذه الحملات استكمال لمخطط كبت الحريات وضبط الخطاب الإعلامي والسياسي، والذي شمل أوسع حملة حجب للمواقع الإلكترونية والصحف التي لا تمتلكها أجهزة الدولة بشكل مباشر، ولا تحكم سيطرتها عليها عبر رجالها.

ويتضح أن الدولة تسير على خطين متوازيين، إعادة تأميم العمل السياسي الرسمي، أو ما تعرف بالمشاركة التقليدية في إطار النظام، عبر التحكّم في الأحزاب، ومن لا يستجيب منها لوصايا السلطة يتم طرده من مساحة العمل الرسمي حزبا شرعيا، عبر آلياتٍ منها التشكيك في جدوى فاعليته، أو أساس إنشائه، وربط شرعيتها بالحصول على مقاعد برلمانية، وهذه بدعةٌ جديدة، يسنّها النظام، ليتحكّم في الأحزاب الرسمية. والخط الثاني هو منع أي حراك سياسي، وأي مظهر لمشاركة سياسية غير تقليدية تتشكل من قوى شبابية، أو حراك عمالي، أو حتى حركة للنخب السياسية كأفراد.

ويعد القانون الذي قدمه عضو مجلس النواب، الضابط أحمد رفعت، مثالا واضحا على شرعنه الضبط السياسي للأحزاب بإطار قانوني. وتتفق معه في هذا التوجه كتل من أحزاب الوفد

والمصريين الأحرار والمحافظين، ومستقبل مصر، وحماة الوطن، وغيرهم، وأغلبهم رديف للحزب الوطني الديمقراطي (المنحل)، أو تم استيعابهم في منظومة الحكم، فالرئيس الجديد لحزب الوفد، المستشار بهاء أبو شقة، هو أحد معاوني السيسي، ومحاميه القانوني، ويلعب دورا في محاولات دمج الأحزاب، بالإضافة إلى أنه رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب بالتعيين، وكان عضوا في حملة السيسي، وداعيا له في الأوساط السياسية بعد "30 يونيو".

وليس لرغبة الدولة في دمج الأحزاب علاقة بفاعلية الحياة السياسية، كما يدّعي بعضهم، فالسياسة في مصر في حالة موات. وإنما الدعوة محاولة للسيطرة الكاملة على المشهد السياسي، وتصنيف الأحزاب إلى موالاة وأخرى إصلاحية، وصنف ثالث من أحزاب تراها الدولة مناوئة لها، سيتم التخطيط لاستبعاده من النظام السياسي الرسمي، بعد حصارها. ويحاول هذا التوجه استباق الأحداث، لكي يحسن التصرف، ويشكل كتلةً مناوئةً للقوى المعارضة للنظام، إذ تعاونت ووحدت جبهتها، ليكون هناك صورة أطرافها أحزاب رسمية، تسمى معارضة وطنية، تضم "مواطنين شرفاء"، وتعمل لصالح الوطن، وأخرى مشكوك في شرعيتها وتوجهها، وتنفذ أجندات خارجية وتسعى إلى هدم الدولة.

وتسهل عملية الدمج من جانب آخر، إذ تمت إمكانية التحكّم في المشهد السياسي، فالحوار مع كتل، وإن كانت مؤيدة للنظام، أسهل من الحوار والضبط لأحزاب متناثرة ومختلفة فيما بينها، ويسهل ذلك عملية الفرز والتخندق ضد أي حزب أو حراك يتحفظ على سياسات السلطة أو يعارضها.

وتأتي هذه الدعوة ضمن آليات ضبط العملية السياسية، بشكل يحفظ سلامة أركان النظام، ويمنع مستقبلا أي تطور يعيق تنفيذ سياساته، أو مراجعة قراراته، وتستهدف الخطوة إعادة تشكيل بنية النظام السياسي، وتحديد الفاعلين فيه، وهي محاولة لإرجاع المشهد السياسي إلى سنوات ما قبل الحراك الذي شهدته مصر منذ عام 2004. وتستهدف أيضا الضبط السياسي، وإدامة السلطوية، وإنهاء المكاسب التي أحدثها الحراك السياسي بعد ثورة 25 يناير. وهنا يتعلم النظام من كل تجارب الحصار السلطوي لحركة المجتمع منذ يوليو/ تموز 1952، والتي شهدت نظام الحزب السياسي الواحد، من هيئة التحرير إلى الاتحاد القومي إلى الاتحاد الاشتراكي، مرورا بتجربة المنابر التي أخرجها الرئيس أنور السادات للسيطرة على الحركة السياسية وتأميمها، بصورة ديمقراطية شكلا، مرورا بالرئيس حسني مبارك الذي أبقى تجربة التعدّدية الحزبية مقيدة، وأخضع معظم الأحزاب تحت سيطرته، بطرق شتى، منها تقسيم الغنائم على الزبائن الحزبيين، وبعض النخب التي لعبت دور المعارضة الصوتية. واستهدف نظام مبارك أيضا الكتل الحزبية والنخب التي حاولت لعب دور معارض حقيقي، وسعى إلى إنهائها أو تقليل فاعليتها عبر تفتيتها أو إجهاض تبلورها وميلادها، والحد من نمو تأثيرها واتساعها، عبر الاختراقات وافتعال الأزمات بداخلها بشكل مقصود، وهو ما يستخدمه أيضا النظام الآن.

ولكن نظام مبارك فوجئ باتساع ظاهرة المشاركة السياسية غير التقليدية، وبزوغ حراكٍ

من هنا، يسعى نظام 30 يونيو، والكتل المؤيدة له، إلى الضبط السياسي، عبر تحديد المشاركة السياسية التقليدية، وقسرها على الأحزاب المؤيدة للنظام، أو الإصلاحية في طرحها، ومنع تشكل حراك سياسي خارج النظام بمعاونة الأحزاب الرسمية.

يستهدف خطاب السلطة للقوى السياسية ووسائل الإعلام ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية تحديد حركة الأحزاب، وتصفية مكوناتها غير المرضي عنها، وترشيد خطابها. كما أن غرض الدعوة إلى دمج الأحزاب تصفية ما جدّ على النظام السياسي من أحزابٍ تشكلت بعد ثورة يناير، خصوصا التي تشكل كتلة التيار المدني المتمثلة في أحزاب الدستور والديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي، وكلها تعرّض رموز منها، وشباب من أعضائها للتضييق الأمني، وهو بذلك يغلق الطريق على التقاء الأحزاب الرسمية مع مكونات سياسية لا ترضى السلطة عن خطابها أو نواياها وموقفها.

يقف خلف دعوة دمج الأحزاب وضبط النظام السياسي عموما أن كتلة من المعارضة المصرية بدأت تعبر عن مواقف رافضة سياسات النظام على مستويات عديدة، منها الموقف من السياسات الاقتصادية المفقرة، والسياسات الخارجية، ومن أبرزها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي مثلت نقطةً فاصلةً في رؤية تلك الأحزاب للنظام الذي فرّط بالاتفاقية بجزء من أراضي مصر للسعودية في إطار علاقات تبعية، لا تخلو من ارتهانٍ لإرادة مصر، ودور هذه السياسات في ملف القضية الفلسطينية والموقف من إسرائيل .

ومن جانب آخر، يحاول النظام إنهاء أي مظهر للمشاركة السياسية غير التقليدية، والتي تشمل حركات الاحتجاج العمالي والشبابي والطلابي والنسوى المستقل، ومنع أي فاعلية تمد الحراك بدماء جديدة من المتضرّرين من سياسات النظام. وفي هذا الإطار، يمنع النظام أي تظاهرة أو اعتصام أو إضراب، أو حتى مؤتمر إعلامي يعلن فيه موقف مناوئ للسلطة أو سياستها، ويكيل الاتهامات، ويحاصر حتى المشاركة في الانتخابات. وفي هذا الإطار، يمكن أن نفهم التضييق والفرز الأمني الذي مورس في أثناء انتخابات النقابات العمالية أخيرا، حيث منع ترشح ألف من العمال، واقتصرت قائمة المرشحين في أغلبها على مؤيدي السلطة، وكذلك استمرار حالة حصار المجتمع المدني ومنظماته الحقوقية، واتهام العاملين فيها بسرديات النظام، ومنها دعم الإرهاب، وتنفيذ أجندات خارجية، مناوئة للدولة وتسعى لهدمها.

وعلى مستوى المجتمع الأكاديمي، أنهيت تجربة انتخاب عمداء الكليات، ورؤوسها، وتم ضبط حركة الجامعة، حتى لا يتم تصعيد أي صوت ديمقراطي، ينتقد الدولة في رحابها، وتم التضييق على الباحثين من خارج الجامعات المصرية، وتعرض كثيرون منهم لمضايقات أمنيةٍ، لا لشيء سوى إجراء دراسة تتعلق بموضوعات أكاديمية، لا ترضي الدولة.

وتأتي في إطار عملية الضبط السياسي حملات الاعتقالات المستمرة، ومن جديدها القبض على شباب وشخصيات لعبت دورا سياسيا في أثناء ثورة يناير أو قبلها، ومنهم المحامي هيثم محمدين، القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين، وهي أكثر الحركات اليسارية التي لها موقف متماسك، وصوت عال ضد السياسات الاقتصادية للنظام المصري، وتتخذ مواقف من الانتهاكات المتواترة ضد الحريات، وكذلك القبض على الناشط شادي الغزالي حرب، وليس انتهاء بالقبض على المدون وائل عباس الذي عرف بنشاطه المعارض انتهاكات حقوق الإنسان. وقد تم القبض عليهم ثلاثتهم بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهي التهمة التي لا تهدف فقط إلى أن يمارس من يعمل في السياسة رقابة، بل أيضا إخافة المواطنين غير المنخرطين في العمل السياسي، وهذه الحملات استكمال لمخطط كبت الحريات وضبط الخطاب الإعلامي والسياسي، والذي شمل أوسع حملة حجب للمواقع الإلكترونية والصحف التي لا تمتلكها أجهزة الدولة بشكل مباشر، ولا تحكم سيطرتها عليها عبر رجالها.

ويتضح أن الدولة تسير على خطين متوازيين، إعادة تأميم العمل السياسي الرسمي، أو ما تعرف بالمشاركة التقليدية في إطار النظام، عبر التحكّم في الأحزاب، ومن لا يستجيب منها لوصايا السلطة يتم طرده من مساحة العمل الرسمي حزبا شرعيا، عبر آلياتٍ منها التشكيك في جدوى فاعليته، أو أساس إنشائه، وربط شرعيتها بالحصول على مقاعد برلمانية، وهذه بدعةٌ جديدة، يسنّها النظام، ليتحكّم في الأحزاب الرسمية. والخط الثاني هو منع أي حراك سياسي، وأي مظهر لمشاركة سياسية غير تقليدية تتشكل من قوى شبابية، أو حراك عمالي، أو حتى حركة للنخب السياسية كأفراد.

ويعد القانون الذي قدمه عضو مجلس النواب، الضابط أحمد رفعت، مثالا واضحا على شرعنه الضبط السياسي للأحزاب بإطار قانوني. وتتفق معه في هذا التوجه كتل من أحزاب الوفد

وليس لرغبة الدولة في دمج الأحزاب علاقة بفاعلية الحياة السياسية، كما يدّعي بعضهم، فالسياسة في مصر في حالة موات. وإنما الدعوة محاولة للسيطرة الكاملة على المشهد السياسي، وتصنيف الأحزاب إلى موالاة وأخرى إصلاحية، وصنف ثالث من أحزاب تراها الدولة مناوئة لها، سيتم التخطيط لاستبعاده من النظام السياسي الرسمي، بعد حصارها. ويحاول هذا التوجه استباق الأحداث، لكي يحسن التصرف، ويشكل كتلةً مناوئةً للقوى المعارضة للنظام، إذ تعاونت ووحدت جبهتها، ليكون هناك صورة أطرافها أحزاب رسمية، تسمى معارضة وطنية، تضم "مواطنين شرفاء"، وتعمل لصالح الوطن، وأخرى مشكوك في شرعيتها وتوجهها، وتنفذ أجندات خارجية وتسعى إلى هدم الدولة.

وتسهل عملية الدمج من جانب آخر، إذ تمت إمكانية التحكّم في المشهد السياسي، فالحوار مع كتل، وإن كانت مؤيدة للنظام، أسهل من الحوار والضبط لأحزاب متناثرة ومختلفة فيما بينها، ويسهل ذلك عملية الفرز والتخندق ضد أي حزب أو حراك يتحفظ على سياسات السلطة أو يعارضها.