01 نوفمبر 2024

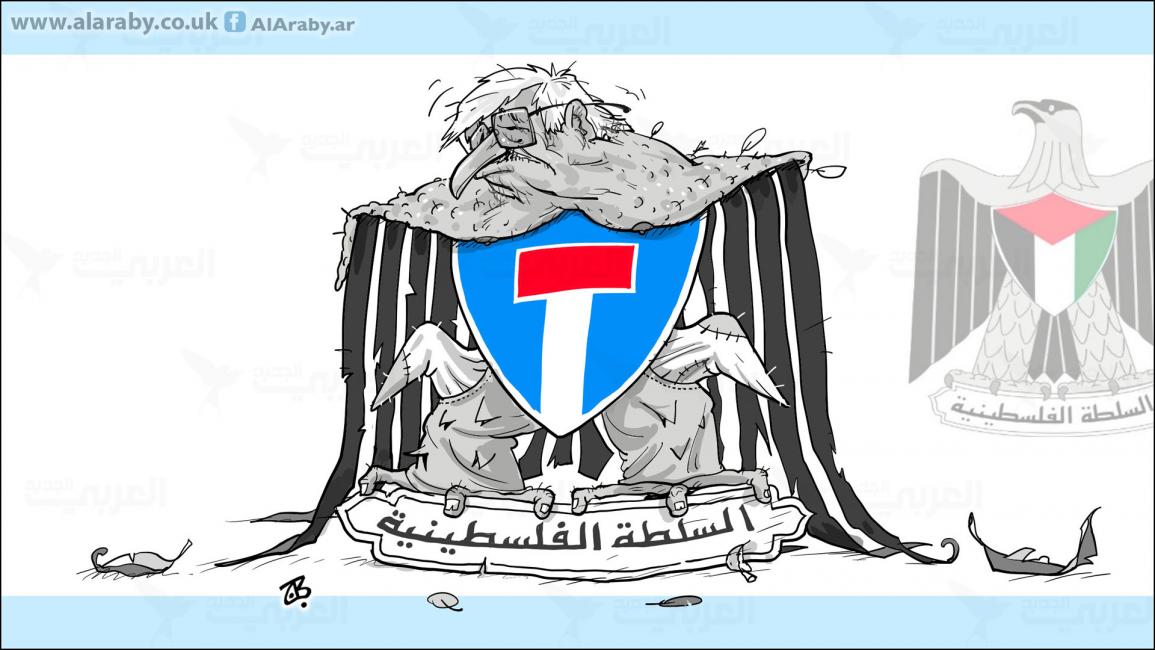

أميركا والسلطة الفلسطينية المُعلَّقة

كشف نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن أنّ المعونات العسكرية التي ستقدِّمها الولايات المتحدة لتل أبيب، بموجب مذكِّرة التفاهم للسنوات العشر المقبلة، ستكون "الأكثر كرماً في تاريخ الولايات المتحدة"، وستوازي عدّة مليارات من الدولارات دولار سنوياً. هذا الموقف العملي التاريخي للولايات المتحدة لا يمنعها، ولا يمنع بايدن من انتقاد سياسة الاستيطان الإسرائيلية، مُعتبراً أنّها تعطِّل حلّ الدولتين، وتفضي إلى "الدولة الواحدة". كما لا يمنع استمرارُ حكومات إسرائيل، وبالذات حكومة نتنياهو، في تقويض حلِّ الدولتين من استمرار الدعم المالي الكريم والإستراتيجي، ولا يمنع كذلك من استمرار واشنطن في توفير الغطاء السياسي والحماية القانونية في المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، والمحاكم الدولية.

وبحسب الموقع العبري، "ولا"، كما نقلت صحيفة "العربي الجديد"، فقد حظي بايدن بالتصفيق الحار، عندما انتقد التحرُّكات الفلسطينية في الأمم المتحدة "التي تهدف إلى زعزعة إسرائيل"، مضيفاً أن التغييرات في الشرق الأوسط والحرب الموحَّدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من شأنها أن تساهم في تحسين العلاقات بين إسرائيل وجاراتها.

هذه السياسة الأميركية (والتعاطي الأميركي التاريخي) قائمة على الانتقائية والاستخفاف، الانتقائية التي تصل إلى حدّ التعسُّف في تناول المعطيات، إذ تأمل في أن تنتج مواقفُها الداعمة بالمطلق لإسرائيل، مهما تنكَّبت حكوماتُها أولاً لأميركا نفسها، ثم لمتطلبات "الاستقرار" في المنطقة، إن لم يكن في العالم، تأمل أن تنتج حلولا.

انتقائية متعسِّفة تحمي إسرائيل المُدانة والمتورِّطة، أقلُّه في جريمة الاحتلال نفسه، فضلاً عن جرائمه المتناسلة، وجديدُها جريمة المستوطنين حرقُ منزل الفلسطيني إبراهيم دوابشة، الشاهد الوحيد في قضية إحراق عائلة سعد دوابشة، في سلسلة من الجرائم التي تغطي عليها، قوَّاتُ الاحتلال وتحمي مقترفيها.

وهي إسرائيل نفسها الماضية، وبحسب أميركا، في تقويض أيِّ فرص لحل الدولتين، وعلى

المقلب الآخر، تغري حليفتَها المتعالية بتحسين علاقتها مع جاراتها من الدول العربية والإقليمية.

بعد أن تنجح التغييرات في الشرق الأوسط (؟)، حيث تظهر أميركا كأنها تمهّد المنطقة والإقليم لإسرائيل، على ما هي عليه، ما يستدعي التقسيمات الطائفية الدينية، المناسبة لدولةٍ تصرّ على "يهوديتها"، أو يستدعي التشرذم والضعف الذي يسمح لإسرائيل بالإفادة من الاستقطابات والتخلخلات البنيوية الحادثة، علماً أن واشنطن لا تصوغ، أو تحاول صياغة هذه (التغييرات) فقط، من الزاوية الإسرائيلية، بل من زاويتها الأرحب، وتنويهاً، ولو على هامش الفكرة، بأنّ المضيّ في الرأي القائل إن أميركا تنكفئ عن منطقة الشرق الأوسط إلى آسيا، لا ينبغي أن يكون مبالغاً فيه، فلو لم تكن غير إسرائيل، بما تمثله من أسباب الصراع والخطر، سببا، لكان هذا السبب كافياً لانهماك أميركي ضروري في المنطقة، الآن ومستقبلا.

أما الحرب المُوحَّدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"(؟) فكأن المنطقة كانت قبل "داعش" صِفْريَّة الأزمات، وكأن "داعش" مجرَّد خلل عابر، مقطوع الصلة بأسبابه الأعمق، والتي وسَّع اليأس المتنامي من حدٍّ أدنى من الإنصاف للفلسطينيين وفلسطين، من قدراته الاستقطابية التطرُّفية، عربياً وإسلامياً.

تترك أميركا السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي المشروع السياسي الذي ترعاه، تواجه خياراتٍ صعبة، إذ أضحت كالمرأة المعلّقة، لا هي مُزوَّجة ولا مُطلَّقة، لا هي دولة مستقلة ذات سيادة، ولا ثورة يمكنها المُضيُّ في مشروعها التحرُّري، فقد دخلت في الحياة المدنية المنقوصة، والمشروطة، ليس فقط بالامتناع عن الفعل الثوري المقاوِم. ولكن، باستهدافها ذلك الفعل، ولو صدَر من فصائل، أو حركات، أو أفراد ليسوا منضوين تحت هذا المشروع، ولا هم من المقيَّدين في أُطُرها القانونية، ولا في أطر منظمة التحرير التي وقَّعت، والتزمت مع إسرائيل باتفاقات أوسلو .

وإزاء التطورات الشعبية الفلسطينية المتمثلة في "الهبَّة الفلسطينية"، والتي لا يمكن عزلُها عن الفشل السياسي الإستراتيجي الذي انتهى إليه المشروعُ السياسي المرحلي، والمفاوضات المكشوفة، تحاول قياداتُ السلطة، بعد أن تستعيد زمام المبادرة، أنْ تبرمج هذه النضالات الفردية المتفرِّقة، ولكن المقلقة للاحتلال، في الشكل النضالي المقبول لدى قيادة السلطة، وهو "المقاومة الشعبية السلمية".

أما أنَّ هذه الهبَّة مقلقة إسرائيلياً، فذلك أنها اضطرَّت قياداتِ جيش الاحتلال إلى التفكير في مجازفةٍ ليست سهلة، وهي تكرار عملية عسكرية واسعة، على غرار "السوق الواقي" 2002، ومما يمنع تفعيل هذا الخيار أنَّ العلميات الموجَّهة، أخيراً، ضد المستوطنين والإسرائيليين لم تكن بالنجاح الذي لا يُحتمَل إسرائيليا، لكن تكاثرها وتتابعها، من دون أن تتمكَّن السلطة من وقفها، كما تنتظر إسرائيل، وتتوقَّع، يجعلها خطراً مفتوحاً، وقد يصعب التعايش معه، وفق بعض الآراء، في مقابل آراء خبيرة أخرى، ترى في هذه الهبَّة التي لا تتوقف علامةً واضحة على الحاجة إلى حلٍّ سياسي، كما رئيس لشاباك السابق، يوفال ديسكن الذي قال "لا يوجد أيُّ عامل، أو سبب ينتج الإرهاب أكثر من فقدان الأمل. وحتى نغيِّر هذا الواقع، علينا القيام بخطوات جريئة".

ومما يكبح هذه "العملية الواسعة" أنَّ الغطاء الدولي والأميركي لم يُرفَع عن الرئيس محمود عباس، كما رُفِع عشية "السور الواقي" عن ياسر عرفات الذي حاصره رئيس الوزراء الأسبق، أرييل شارون، على مرأى ومسمع من قادة العالم والمنطقة. ولا يخفى أن العمل جارٍ، أميركياً وإسرائيلياً، على احتواء أيِّ ردّات فعل فلسطينية طبيعية، أنْ تفجّر الأوضاع، والسلطة هي مما يصبُّ في هذا الهدف، لكنها عرضة للتآكل، وهي تستمر في الوفاء بالتزاماتها الأمنية، داخل فلسطين وخارجها.

وفيما يجري الحديث عن جهود أميركية لإحياء العلمية السياسية، بحسب تقرير لمجلة "وول ستريت جورنال"، جاء فيه أن إدارة الرئيس باراك أوباما تدرس سبلاً لاستئناف العملية السياسية، وأنّ من الأفكار التي طُرحت في نقاشات داخلية في البيت الأبيض، تبنِّي قرار يصدر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة يحدّد خطوطاً توجيهية لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. وتتطرق هذه الخطوط إلى إقامة دولة فلسطينية على أساس خطوط 1967 وتبادل أراض، مع القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة، والاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، وإلغاء حق عودة لاجئين فلسطينيين إلى إسرائيل. لكن هذا المسعى، فيما لو ثبت، وهو يأتي متأخِّرا، في وقت تشتد فيه حاجة المرشحين للرئاسة إلى استرضاء اللوبي المؤيِّد لإسرائيل، يبقى محلّ شك؛ كونه يتطلب إدارةً قوية؛ لأنه يعني تغيُّراً جوهرياً في الموقف الأميركي، نحو تدويل النزاع، بدلاً من الموقف التقليدي الذي يصرّ على أن المفاوضات الثنائية هي التي تقرّر طبيعة الحل، فضلا عن أن إسرائيل لا يصعب عليها أن تفقد القرار مضمونه، فيما لو صدر، كما فعلت مع قرارات سابقة.

وفي ضوء ذلك، تستشعر السلطة قدراً من السلبية والعجز، ولعلها لذلك تحاول أن تبثَّ الحياة في "المقاومة الشعبية" السلمية التي يغلب عليها الطابع الرمزي الإعلامي، والتي لو أقنعت هؤلاء الشباب المنخرطين والمتوالين في أشكالهم النضالية الراهنة، لما تجاوزوها إلى الأعنف والأخطر. وبين حين وآخر، تلوِّح بوقف التنسيق الأمني، وتدويل الصراع، من دون أن تنسى أن المضي في مثل هذه الخيارات، ولا سيما وقف التنسيق الأمني، يعني انتهاء السلطة.

على المدى الأبعد، لا يُبقي إضعاف السلطة أو إبقاؤها مُعلَّقة، مع استمرار الاستيطان والتهويد المفضي إلى حرمان "الدولة الفلسطينية" المنشودة من مقوِّمات التحقُّق، إلا خيار الدولة ثنائية القومية، لكن هذا الخيار نظري أكثر منه واقعي، في ظل التجذُّر الديني المتطرِّف في المجتمع والجيش الإسرائيليين، وفي الدولة عامة.

وبحسب الموقع العبري، "ولا"، كما نقلت صحيفة "العربي الجديد"، فقد حظي بايدن بالتصفيق الحار، عندما انتقد التحرُّكات الفلسطينية في الأمم المتحدة "التي تهدف إلى زعزعة إسرائيل"، مضيفاً أن التغييرات في الشرق الأوسط والحرب الموحَّدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من شأنها أن تساهم في تحسين العلاقات بين إسرائيل وجاراتها.

هذه السياسة الأميركية (والتعاطي الأميركي التاريخي) قائمة على الانتقائية والاستخفاف، الانتقائية التي تصل إلى حدّ التعسُّف في تناول المعطيات، إذ تأمل في أن تنتج مواقفُها الداعمة بالمطلق لإسرائيل، مهما تنكَّبت حكوماتُها أولاً لأميركا نفسها، ثم لمتطلبات "الاستقرار" في المنطقة، إن لم يكن في العالم، تأمل أن تنتج حلولا.

انتقائية متعسِّفة تحمي إسرائيل المُدانة والمتورِّطة، أقلُّه في جريمة الاحتلال نفسه، فضلاً عن جرائمه المتناسلة، وجديدُها جريمة المستوطنين حرقُ منزل الفلسطيني إبراهيم دوابشة، الشاهد الوحيد في قضية إحراق عائلة سعد دوابشة، في سلسلة من الجرائم التي تغطي عليها، قوَّاتُ الاحتلال وتحمي مقترفيها.

وهي إسرائيل نفسها الماضية، وبحسب أميركا، في تقويض أيِّ فرص لحل الدولتين، وعلى

بعد أن تنجح التغييرات في الشرق الأوسط (؟)، حيث تظهر أميركا كأنها تمهّد المنطقة والإقليم لإسرائيل، على ما هي عليه، ما يستدعي التقسيمات الطائفية الدينية، المناسبة لدولةٍ تصرّ على "يهوديتها"، أو يستدعي التشرذم والضعف الذي يسمح لإسرائيل بالإفادة من الاستقطابات والتخلخلات البنيوية الحادثة، علماً أن واشنطن لا تصوغ، أو تحاول صياغة هذه (التغييرات) فقط، من الزاوية الإسرائيلية، بل من زاويتها الأرحب، وتنويهاً، ولو على هامش الفكرة، بأنّ المضيّ في الرأي القائل إن أميركا تنكفئ عن منطقة الشرق الأوسط إلى آسيا، لا ينبغي أن يكون مبالغاً فيه، فلو لم تكن غير إسرائيل، بما تمثله من أسباب الصراع والخطر، سببا، لكان هذا السبب كافياً لانهماك أميركي ضروري في المنطقة، الآن ومستقبلا.

أما الحرب المُوحَّدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"(؟) فكأن المنطقة كانت قبل "داعش" صِفْريَّة الأزمات، وكأن "داعش" مجرَّد خلل عابر، مقطوع الصلة بأسبابه الأعمق، والتي وسَّع اليأس المتنامي من حدٍّ أدنى من الإنصاف للفلسطينيين وفلسطين، من قدراته الاستقطابية التطرُّفية، عربياً وإسلامياً.

تترك أميركا السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي المشروع السياسي الذي ترعاه، تواجه خياراتٍ صعبة، إذ أضحت كالمرأة المعلّقة، لا هي مُزوَّجة ولا مُطلَّقة، لا هي دولة مستقلة ذات سيادة، ولا ثورة يمكنها المُضيُّ في مشروعها التحرُّري، فقد دخلت في الحياة المدنية المنقوصة، والمشروطة، ليس فقط بالامتناع عن الفعل الثوري المقاوِم. ولكن، باستهدافها ذلك الفعل، ولو صدَر من فصائل، أو حركات، أو أفراد ليسوا منضوين تحت هذا المشروع، ولا هم من المقيَّدين في أُطُرها القانونية، ولا في أطر منظمة التحرير التي وقَّعت، والتزمت مع إسرائيل باتفاقات أوسلو .

وإزاء التطورات الشعبية الفلسطينية المتمثلة في "الهبَّة الفلسطينية"، والتي لا يمكن عزلُها عن الفشل السياسي الإستراتيجي الذي انتهى إليه المشروعُ السياسي المرحلي، والمفاوضات المكشوفة، تحاول قياداتُ السلطة، بعد أن تستعيد زمام المبادرة، أنْ تبرمج هذه النضالات الفردية المتفرِّقة، ولكن المقلقة للاحتلال، في الشكل النضالي المقبول لدى قيادة السلطة، وهو "المقاومة الشعبية السلمية".

أما أنَّ هذه الهبَّة مقلقة إسرائيلياً، فذلك أنها اضطرَّت قياداتِ جيش الاحتلال إلى التفكير في مجازفةٍ ليست سهلة، وهي تكرار عملية عسكرية واسعة، على غرار "السوق الواقي" 2002، ومما يمنع تفعيل هذا الخيار أنَّ العلميات الموجَّهة، أخيراً، ضد المستوطنين والإسرائيليين لم تكن بالنجاح الذي لا يُحتمَل إسرائيليا، لكن تكاثرها وتتابعها، من دون أن تتمكَّن السلطة من وقفها، كما تنتظر إسرائيل، وتتوقَّع، يجعلها خطراً مفتوحاً، وقد يصعب التعايش معه، وفق بعض الآراء، في مقابل آراء خبيرة أخرى، ترى في هذه الهبَّة التي لا تتوقف علامةً واضحة على الحاجة إلى حلٍّ سياسي، كما رئيس لشاباك السابق، يوفال ديسكن الذي قال "لا يوجد أيُّ عامل، أو سبب ينتج الإرهاب أكثر من فقدان الأمل. وحتى نغيِّر هذا الواقع، علينا القيام بخطوات جريئة".

ومما يكبح هذه "العملية الواسعة" أنَّ الغطاء الدولي والأميركي لم يُرفَع عن الرئيس محمود عباس، كما رُفِع عشية "السور الواقي" عن ياسر عرفات الذي حاصره رئيس الوزراء الأسبق، أرييل شارون، على مرأى ومسمع من قادة العالم والمنطقة. ولا يخفى أن العمل جارٍ، أميركياً وإسرائيلياً، على احتواء أيِّ ردّات فعل فلسطينية طبيعية، أنْ تفجّر الأوضاع، والسلطة هي مما يصبُّ في هذا الهدف، لكنها عرضة للتآكل، وهي تستمر في الوفاء بالتزاماتها الأمنية، داخل فلسطين وخارجها.

وفيما يجري الحديث عن جهود أميركية لإحياء العلمية السياسية، بحسب تقرير لمجلة "وول ستريت جورنال"، جاء فيه أن إدارة الرئيس باراك أوباما تدرس سبلاً لاستئناف العملية السياسية، وأنّ من الأفكار التي طُرحت في نقاشات داخلية في البيت الأبيض، تبنِّي قرار يصدر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة يحدّد خطوطاً توجيهية لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. وتتطرق هذه الخطوط إلى إقامة دولة فلسطينية على أساس خطوط 1967 وتبادل أراض، مع القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة، والاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، وإلغاء حق عودة لاجئين فلسطينيين إلى إسرائيل. لكن هذا المسعى، فيما لو ثبت، وهو يأتي متأخِّرا، في وقت تشتد فيه حاجة المرشحين للرئاسة إلى استرضاء اللوبي المؤيِّد لإسرائيل، يبقى محلّ شك؛ كونه يتطلب إدارةً قوية؛ لأنه يعني تغيُّراً جوهرياً في الموقف الأميركي، نحو تدويل النزاع، بدلاً من الموقف التقليدي الذي يصرّ على أن المفاوضات الثنائية هي التي تقرّر طبيعة الحل، فضلا عن أن إسرائيل لا يصعب عليها أن تفقد القرار مضمونه، فيما لو صدر، كما فعلت مع قرارات سابقة.

وفي ضوء ذلك، تستشعر السلطة قدراً من السلبية والعجز، ولعلها لذلك تحاول أن تبثَّ الحياة في "المقاومة الشعبية" السلمية التي يغلب عليها الطابع الرمزي الإعلامي، والتي لو أقنعت هؤلاء الشباب المنخرطين والمتوالين في أشكالهم النضالية الراهنة، لما تجاوزوها إلى الأعنف والأخطر. وبين حين وآخر، تلوِّح بوقف التنسيق الأمني، وتدويل الصراع، من دون أن تنسى أن المضي في مثل هذه الخيارات، ولا سيما وقف التنسيق الأمني، يعني انتهاء السلطة.

على المدى الأبعد، لا يُبقي إضعاف السلطة أو إبقاؤها مُعلَّقة، مع استمرار الاستيطان والتهويد المفضي إلى حرمان "الدولة الفلسطينية" المنشودة من مقوِّمات التحقُّق، إلا خيار الدولة ثنائية القومية، لكن هذا الخيار نظري أكثر منه واقعي، في ظل التجذُّر الديني المتطرِّف في المجتمع والجيش الإسرائيليين، وفي الدولة عامة.

دلالات

مقالات أخرى

01 أكتوبر 2024

15 سبتمبر 2024

27 اغسطس 2024