02 نوفمبر 2024

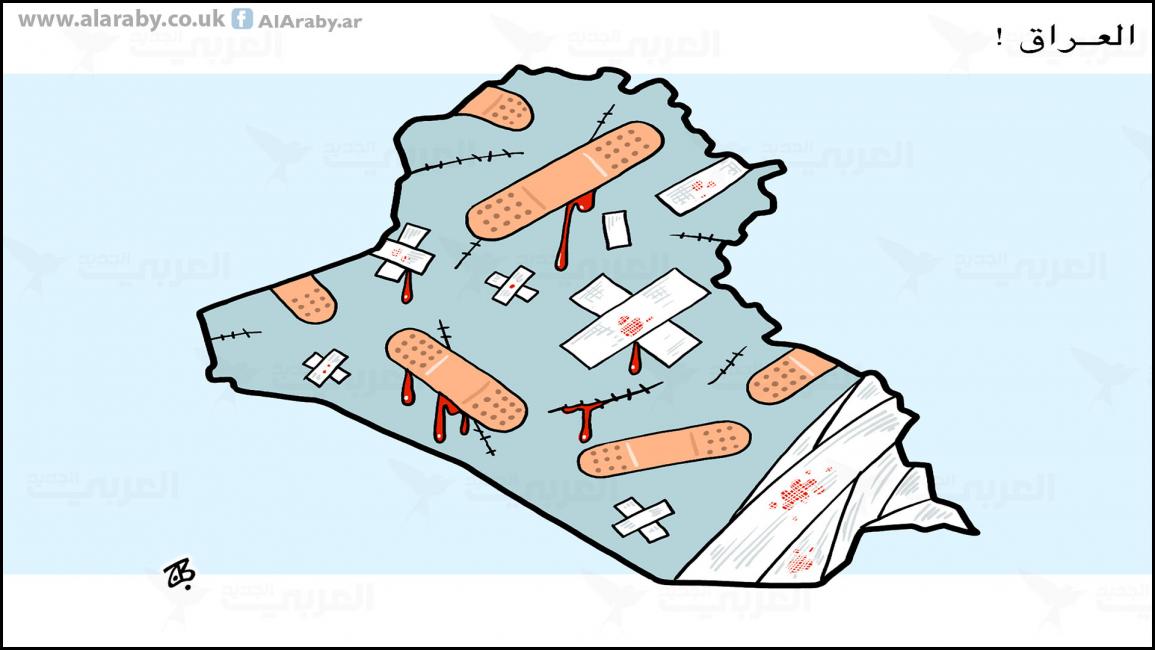

العراق المصلوب

فتح الاحتلال الأميركي للعراق في سنة 2003 صندوق "باندورا"، وأطلق جميع الشرور الكامنة في هذا البلد العجيب، وأولها الإرهاب التكفيري الذي يتجسد اليوم في "داعش" ومشتقاته، ثم في الجماعات الطائفية الدموية، كالحشد الشعبي وأضرابه. وما برح العراق منذ تأسيسه في سنة 1920 إما مملكة للبؤس والنواح، أو جمهورية للقسوة والتسلط. حتى الملك فيصل الأول الذي أقصاه الفرنسيون عن المملكة العربية السورية في معركة ميسلون سنة 1920 كان متردداً في تسلم حُكم العراق من البريطانيين، وكثيراً ما ردّد الكلام على أن وجود شعب عراقي أمر غير مؤكد، والعراقيون هم أناس يفتقدون أي نزعة وطنية، ومشبعون بالخرافات، وهؤلاء يصغون لأي دسيسة ويميلون إلى التمرد على أي حكومة.

رغب البريطانيون في تأسيس العراق على الرابطة العشائرية والطائفية؛ أي على قاعدة معاكسة للهوية العربية. لكن الملك فيصل سار في طريق مختلف، وسلك، إلى حد بعيد، مسلك العروبة التي تعلو على الهويات الممزّقة (شيعي، سني، أشوري، كردي، صابئي، تركماني). ولا شك في أن نظام "البعث" طوّر هذه الهوية في مؤسسات مركزية، كالجيش والتعليم والتنمية والإعلام، فصار هناك شعب عراقي حقاً، غير أن الاحتلال الأميركي عاد إلى الرؤية البريطانية القديمة، وفرط هذه الهوية، وحطم الدولة العراقية وجيشها، ومزّق العراق بين عرب وكرد وتركمان وأشوريين، وبين شيعة وسنة وإيزيديين ومسيحيين. وها هو العراق صار خاضعاً، اليوم، لإيران ولقوانين كثيرة متضاربة: القانون المدني، والقانون العشائري، والقانون المذهبي، وذلك كله تحت عباءة "قوانين الحروب" الداخلية. وبعدما كانت بغداد تزهو على العواصم العربية، حلّت فيها الرثاثة والفقر والكراهية والقذارة، واندثر في نواحيها الغناء العراقي الجميل، وأخلى مكانه لقوالي "الرادود" وبكائياتهم المعروفة. والعراق الذي يحتاج إلى عملٍ لا يتوقف، وإلى جهد جبار، لإخراجه من هذه الحال المهينة، بات الناس فيه يعطّلون 250 يوماً في السنة، جراء الأعياد المذهبية التي لا تنتهي (ميلاد الإمام الفلاني، وذكرى موته، وأربعينه... إلى آخر هذه المناسبات الفئوية).

من علائم الانحلال الوطني للشعب العراقي أن أهالي تكريت، حين غادروا مدينتهم خوفاً من "داعش"، منعتهم السلطات المذهبية من اجتياز جسر بزيبز إلى بغداد، وَوَضَعت عليهم شرطاً تعجيزياً، هو أن يجد كل واحد من هؤلاء الهائمين التائهين كفيلاً له في بغداد. وما برح أهالي ديالى غير قادرين على العودة إلى مدينتهم، بعد أن سيطرت عليها مليشيات الحشد الشعبي المذهبية الفتاكة التي لا تختلف، في جوهرها، عن داعش ألبتة. بينما استطاع نصف مليون إيراني من تحطيم معبر زرباطية الحدودي، والدخول إلى العراق بكل عنجهية فارسية، لإتمام زيارة كربلاء في أربعينية الإمام الحسين. حطموا، بهذا التصرف الشنيع، الكرامة الوطنية العراقية المهدورة، ولو لم تكن مهدورة حقاً لطارد العراقيون هؤلاء الزعران، واعتقلوهم وسجنوهم ثم طردوهم من العراق كالأوباش الغازية.

الأحزاب والمليشيات المتسلطة على العراق اليوم أسوأ من استبداد صدام حسين، فهي أحزاب رثة اجتماعياً، وشديدة الفساد، ونهّابة، وفوق ذلك، طائفية بشكل مكشوف، بينما صدام لم يكن طائفياً، بل مستبداً حكم المجتمع بجهاز الدولة القمعي (جيش ومخابرات وحزب). وكان أعضاء الحزب، في معظمهم، شيعة، وكذلك الجيش. أما المسألة الطائفية فتفاقمت إبّان الحرب على إيران. وقبل إعدام محمد باقر الصدر، أعدم النظام الشيخ عبد العزيز البدري، وهو سنّي من سامراء. وقبل تمرد الجنوب في سنة 1991 أخمد النظام التمردين السنيين في الفلوجة وفي الرمادي.

العراق يستحق قادة حقيقيين، لإخراجه من بلواه، لا دمية مثل هادي العامري، أو مثل نوري المالكي الذي يشبه أبو علي الأعور... إذا رآه إبليس أدبر.

رغب البريطانيون في تأسيس العراق على الرابطة العشائرية والطائفية؛ أي على قاعدة معاكسة للهوية العربية. لكن الملك فيصل سار في طريق مختلف، وسلك، إلى حد بعيد، مسلك العروبة التي تعلو على الهويات الممزّقة (شيعي، سني، أشوري، كردي، صابئي، تركماني). ولا شك في أن نظام "البعث" طوّر هذه الهوية في مؤسسات مركزية، كالجيش والتعليم والتنمية والإعلام، فصار هناك شعب عراقي حقاً، غير أن الاحتلال الأميركي عاد إلى الرؤية البريطانية القديمة، وفرط هذه الهوية، وحطم الدولة العراقية وجيشها، ومزّق العراق بين عرب وكرد وتركمان وأشوريين، وبين شيعة وسنة وإيزيديين ومسيحيين. وها هو العراق صار خاضعاً، اليوم، لإيران ولقوانين كثيرة متضاربة: القانون المدني، والقانون العشائري، والقانون المذهبي، وذلك كله تحت عباءة "قوانين الحروب" الداخلية. وبعدما كانت بغداد تزهو على العواصم العربية، حلّت فيها الرثاثة والفقر والكراهية والقذارة، واندثر في نواحيها الغناء العراقي الجميل، وأخلى مكانه لقوالي "الرادود" وبكائياتهم المعروفة. والعراق الذي يحتاج إلى عملٍ لا يتوقف، وإلى جهد جبار، لإخراجه من هذه الحال المهينة، بات الناس فيه يعطّلون 250 يوماً في السنة، جراء الأعياد المذهبية التي لا تنتهي (ميلاد الإمام الفلاني، وذكرى موته، وأربعينه... إلى آخر هذه المناسبات الفئوية).

من علائم الانحلال الوطني للشعب العراقي أن أهالي تكريت، حين غادروا مدينتهم خوفاً من "داعش"، منعتهم السلطات المذهبية من اجتياز جسر بزيبز إلى بغداد، وَوَضَعت عليهم شرطاً تعجيزياً، هو أن يجد كل واحد من هؤلاء الهائمين التائهين كفيلاً له في بغداد. وما برح أهالي ديالى غير قادرين على العودة إلى مدينتهم، بعد أن سيطرت عليها مليشيات الحشد الشعبي المذهبية الفتاكة التي لا تختلف، في جوهرها، عن داعش ألبتة. بينما استطاع نصف مليون إيراني من تحطيم معبر زرباطية الحدودي، والدخول إلى العراق بكل عنجهية فارسية، لإتمام زيارة كربلاء في أربعينية الإمام الحسين. حطموا، بهذا التصرف الشنيع، الكرامة الوطنية العراقية المهدورة، ولو لم تكن مهدورة حقاً لطارد العراقيون هؤلاء الزعران، واعتقلوهم وسجنوهم ثم طردوهم من العراق كالأوباش الغازية.

الأحزاب والمليشيات المتسلطة على العراق اليوم أسوأ من استبداد صدام حسين، فهي أحزاب رثة اجتماعياً، وشديدة الفساد، ونهّابة، وفوق ذلك، طائفية بشكل مكشوف، بينما صدام لم يكن طائفياً، بل مستبداً حكم المجتمع بجهاز الدولة القمعي (جيش ومخابرات وحزب). وكان أعضاء الحزب، في معظمهم، شيعة، وكذلك الجيش. أما المسألة الطائفية فتفاقمت إبّان الحرب على إيران. وقبل إعدام محمد باقر الصدر، أعدم النظام الشيخ عبد العزيز البدري، وهو سنّي من سامراء. وقبل تمرد الجنوب في سنة 1991 أخمد النظام التمردين السنيين في الفلوجة وفي الرمادي.

العراق يستحق قادة حقيقيين، لإخراجه من بلواه، لا دمية مثل هادي العامري، أو مثل نوري المالكي الذي يشبه أبو علي الأعور... إذا رآه إبليس أدبر.