21 نوفمبر 2024

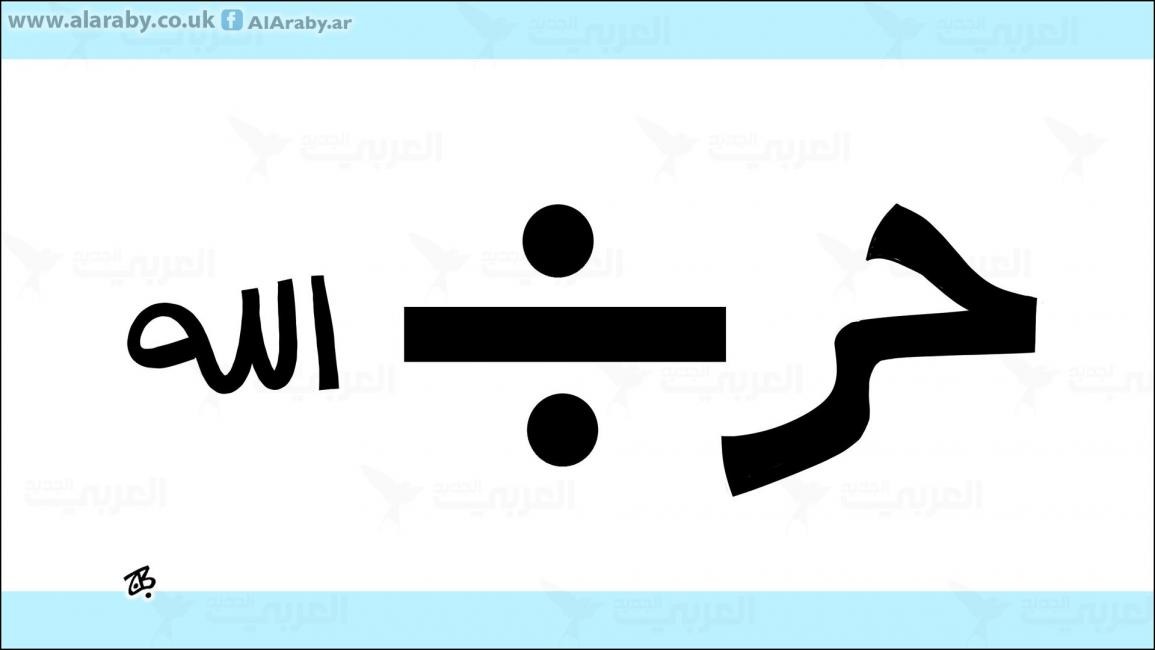

انتصر حزب الله..؟ لم ينتصر..؟

مرة أخرى، انتصر حزب الله، من زاوية نظره هو. كُرّس، حتى هذه اللحظة، صاحب اليد الطولى في لبنان. هيمنته لم تعُد تحتاج دليلاً؛ من انتخاب الرئيس الذي يلائم زاوية النظر هذه، إلى تجاوزه المؤسسات الرسمية بعدما باتَ مهيمناً على قراراتها، مروراً بـ"إجماع" الطوائف اللبنانية، أي "الشعب" اللبناني على "معركته" ضد الإرهاب في عرسال.

نجح أيضاً في إبعاد الكأس المرّة عن بشار الأسد، وفي اعتباره باقياً على الرغم من جرائمه وحماقاته. بقي بشار. وهذا هو المهم. فحزب الله الذي هرعَ إلى سورية، منذ السنة الأولى للثورة، لإنقاذ عرش بشار، ها هو يقطف ثمرات سهره: بشار باقٍ. كان تلميذاً نجيباً في مدرسة المليشيات المذهبية العاملة على تنفيذ استراتيجية إيران. باتَ الآن القدوة الحسَنة لأفراد هذه المليشيات وقياداتها؛ يوزّع خبراته جنوباً وشمالاً على مليشيات الجنسيات الأخرى. ارتفعت مرتبته درجات: أصبح قوةً إقليمية تشارك في معارك إيران الخارجية. فيما "قوات القدس" الإيرانية، أي الفرع المتخصّص بالأعمال "الخارجية"، أي الفرع الذي يموِّل تلك المليشيات، والذي يعتبر حزب الله أنجب تلامذته... هذه القوات حصلت، قبل أيام، على دعم من البرلمان الإيراني قدره 260 مليون دولار. وهو مبلغ يساوي ذاك الذي خصّصه لبرنامج صواريخ إيران البالِستية. بمعنى آخر: تساوي ركنَيّ التوّسع الإيراني، الصواريخ والمليشيات.

حزب الله قوة إقليمية، طليعية بالنسبة لنظيراتها، حصينة محصّنة من كل عيب لوجيستي. يا له من انتصار، فعلاً! من كان يحلم بتحويل لبنان الصغير، الضعيف الفاقد للموارد، إلى عرين أسودٍ، أصحاب هيبة إقليمية؟ وهذه ترقية كفيلة بتدويخ أكبر العقول، وبتحويل صلافة حزب الله السابقة إلى غرور جهنمي. خصوصاً وأنه انتصر أيضاً في المجال الإعلامي. بَعثنَ الإعلام

اللبناني، كما بعثنَ آل الأسد الإعلام السوري. عشية معركة عرسال، وفي أثنائها، مارسَ الأشكال البعثية المعهودة: وحّد الخبر والرأي والتحليل على الشاشات والصحف ومواقع التواصل. مارسَ الترهيب غير المبطن ضد كل من يتجرأ على نفي انتصاراته، في موقعةٍ إعلاميةٍ تجاوزت كل خطوط التمويه. احتكر مصدر الخبر، بحيث لا يتحقق أحد من تطابقه مع الواقع. نظَّم حفلات تمجيد بطولاته بفنانين ومشاهير ومقدمي برامج.. بدا هؤلاء، لحظات، وكأنهم على المسرح الأسدي، عندما كانت الحشود الجماهيرية تعبد الرئيس.. فكان نصراً إعلامياً بعثياً مبهراً، على العواطف السياسية، يجرف في طريقه مَلَكات العقل.

ولكن، لحظةً... كل هذه الانتصارات هي التي يراها حزب الله، أو تراها الجماهير المؤمنة به. أما إذا وسعتَ الزاوية قليلاً، فلن ترى في هذا انتصاراً يستحق كل هذا الابتهاج، فالحزب الآن يفوِّت على نفسه الشعار الذي طالما أتحفَنا به، وكان فعل إيمان بـ"المقاومة"، أي الوحدة المقدّسة بين "الجيش، الشعب، المقاومة". وعندما جاءت، أخيراً، الفرصة الذهبية لتجسيد هذا الشعار، أي فرصة قتاله مع الجيش اللبناني ضد الإرهاب في القاع وجرود بعلبك، انفصل الحزب عن هذا الجيش في معركته الأخيرة، وانتقل إلى الضفة الأخرى، ليقاتل إلى جانب الجيش السوري. وهو الآن يحاول ترميم هذا الشعار بالتأكيد على "تنسيقه" مع الجيش اللبناني، فيما الأخير ينفي أمر التنسيق.

هو يقاتل مع الجيش السوري، لا اللبناني، لأنه، ربما، مثل النعامة، لا يريد أن يُقال عنه إنه يتعاون مع الأميركيين الداعمين للجيش اللبناني في معركته ضد الإرهاب؛ صحيح أن توقيته معركة عرسال جاء بعدما حدّد دونالد ترامب أولويته، "محاربة الإرهاب". ولكن قد يكون الإحراج من التنسيق مع الأميركيين هو الذي كسر شعار "الجيش، الشعب، المقاومة".

إنكار الأجندة الأميركية إنما هو لعبة استغفال واضحة للجماهير المؤمنة التي تصرخ ليلاً نهاراً "الموت لأميركا!".

أيضاً: ربح الحزب من جهة، وربحت معه الدولة مزيداً من الاهتراء. الأمر طبيعي وقديم، لكنه متجدِّد، ويبلغ الآن درجاتٍ إضافية. الصيغة الضمنية التي عمل بها الحزب منذ سنوات "الانتصارات التاريخية والإلهية..." أنه ترك الفاسدين المحليين يسرقون ثروات البلاد، ويبتلعون ملياراتها، مقابل سكوتهم عن تجاوز الحزب حدود الدولة والوطن. الآن، الفساد ينهش ما تبقى، والآمر الناهي يسكت عن حلفائه وعن نفسه، ويفلت إعلامه على الفاسدين الخصوم؛ مع أن هؤلاء ساكتون، راضون عن القسْمة. الدولة اللبنانية التي يسأل عنها المواطن اللبناني

ليلاً نهاراً "وينيه (أين هي) الدولة...؟" سوف تُخذل، بعد معركة عرسال، بمزيدٍ من الفساد، بمزيدٍ من الفوضى، بتوسيع دائرة الجحيم... فـ"الانتصارات" هنا لا ترجمة لها على الإطلاق. بل كلما "انتصر" الحزب تدهورت حياة المواطن اللبناني، وعلى كل الأصعدة. ما هو سرّ هذه العلاقة الطردية، القائمة على زيادة البؤس اللبناني كلما زاد عدد "انتصارات" الحزب؟

طبعاً، يجب أن لا ننسى الفلسطينيين، وقد بُني مجد "الممانعة" على أكتاف قضيتهم، فعشية معركة الحزب في عرسال، أوصل الفلسطينيون أبلغ الرسائل إلى أبناء هذا المحور: استطاعوا، بقواهم البشرية المحْضة أن يكسروا قراراً إسرائيلياً بتحويل المسجد الأقصى إلى قلعة رقابة وسلاح. رسالة إلى هذا المحور الذي تناسى الذريعة القديمة، قضية فلسطين، من أجل ذريعة جديدة، "محاربة" الإرهاب..

شعب آخر، السوري: بقي بشار على كرسيه. ولكن أيّ بشار؟ بشار الذي فقد سيادته على أرضه. الذي لا يقرّر شأناً، الذي يتشاوف، حتى الآن، على مجتمع دولي لم يرَ ولم يسمع شيئاً عن تدميره سورية والسوريين. وحزب الله، نيابة عن إيران، وبصفته قوة مسلحة من بين القوى المسلحة الأخرى المسيطرة على الأرض السورية.. سوف يكون له حسابٌ قاس مع السوريين، كل السوريين، من الموالين إلى المعارضين. هم الضحايا الأول للمليشيات والجيوش الأجنبية التي هرْولت نحو بلادهم، لتملأ فراغاً أحدثه بشار بقتاله شعبَه. لم يفكّر حزب الله بمستقبل علاقته بالشعب السوري. لم يحسب حساب الداعين إلى الثأر منه، كما الثأر من آخرين، ساهموا في تدمير بلادهم إنقاذاً لبشار. وبذلك يكون انتصاره مبتوراً من المستقبل.

انتصر حزب الله، وهُزمت الأخلاق السياسية. ومعها انتصرت عبادة الشخصية، ومنطق التخوين، وممارسات البوليس السياسي، وزوار الفجر (جديدها استدعاء السجين السابق في السجون الإسرائيلية، أحمد إسماعيل، بسبب بوست على "فيسبوك"، ينتقد فيه سياسة الممانعة). كل ثقافتنا السياسية تضرَّرت من هزيمة الأخلاق السياسية، بكلمات تضليل تدعمها الغَلبة. "جمهورية المقاومة"، كما سمّاها أحدهم، أصبحت تنادي لمن يقاومها: مقاومة المقاومة. مقاومة الغول "المقاوِم" بالتلازم مع مقاومة الإرهاب والفساد والهيمنات المطلقة.

نجح أيضاً في إبعاد الكأس المرّة عن بشار الأسد، وفي اعتباره باقياً على الرغم من جرائمه وحماقاته. بقي بشار. وهذا هو المهم. فحزب الله الذي هرعَ إلى سورية، منذ السنة الأولى للثورة، لإنقاذ عرش بشار، ها هو يقطف ثمرات سهره: بشار باقٍ. كان تلميذاً نجيباً في مدرسة المليشيات المذهبية العاملة على تنفيذ استراتيجية إيران. باتَ الآن القدوة الحسَنة لأفراد هذه المليشيات وقياداتها؛ يوزّع خبراته جنوباً وشمالاً على مليشيات الجنسيات الأخرى. ارتفعت مرتبته درجات: أصبح قوةً إقليمية تشارك في معارك إيران الخارجية. فيما "قوات القدس" الإيرانية، أي الفرع المتخصّص بالأعمال "الخارجية"، أي الفرع الذي يموِّل تلك المليشيات، والذي يعتبر حزب الله أنجب تلامذته... هذه القوات حصلت، قبل أيام، على دعم من البرلمان الإيراني قدره 260 مليون دولار. وهو مبلغ يساوي ذاك الذي خصّصه لبرنامج صواريخ إيران البالِستية. بمعنى آخر: تساوي ركنَيّ التوّسع الإيراني، الصواريخ والمليشيات.

حزب الله قوة إقليمية، طليعية بالنسبة لنظيراتها، حصينة محصّنة من كل عيب لوجيستي. يا له من انتصار، فعلاً! من كان يحلم بتحويل لبنان الصغير، الضعيف الفاقد للموارد، إلى عرين أسودٍ، أصحاب هيبة إقليمية؟ وهذه ترقية كفيلة بتدويخ أكبر العقول، وبتحويل صلافة حزب الله السابقة إلى غرور جهنمي. خصوصاً وأنه انتصر أيضاً في المجال الإعلامي. بَعثنَ الإعلام

ولكن، لحظةً... كل هذه الانتصارات هي التي يراها حزب الله، أو تراها الجماهير المؤمنة به. أما إذا وسعتَ الزاوية قليلاً، فلن ترى في هذا انتصاراً يستحق كل هذا الابتهاج، فالحزب الآن يفوِّت على نفسه الشعار الذي طالما أتحفَنا به، وكان فعل إيمان بـ"المقاومة"، أي الوحدة المقدّسة بين "الجيش، الشعب، المقاومة". وعندما جاءت، أخيراً، الفرصة الذهبية لتجسيد هذا الشعار، أي فرصة قتاله مع الجيش اللبناني ضد الإرهاب في القاع وجرود بعلبك، انفصل الحزب عن هذا الجيش في معركته الأخيرة، وانتقل إلى الضفة الأخرى، ليقاتل إلى جانب الجيش السوري. وهو الآن يحاول ترميم هذا الشعار بالتأكيد على "تنسيقه" مع الجيش اللبناني، فيما الأخير ينفي أمر التنسيق.

هو يقاتل مع الجيش السوري، لا اللبناني، لأنه، ربما، مثل النعامة، لا يريد أن يُقال عنه إنه يتعاون مع الأميركيين الداعمين للجيش اللبناني في معركته ضد الإرهاب؛ صحيح أن توقيته معركة عرسال جاء بعدما حدّد دونالد ترامب أولويته، "محاربة الإرهاب". ولكن قد يكون الإحراج من التنسيق مع الأميركيين هو الذي كسر شعار "الجيش، الشعب، المقاومة".

إنكار الأجندة الأميركية إنما هو لعبة استغفال واضحة للجماهير المؤمنة التي تصرخ ليلاً نهاراً "الموت لأميركا!".

أيضاً: ربح الحزب من جهة، وربحت معه الدولة مزيداً من الاهتراء. الأمر طبيعي وقديم، لكنه متجدِّد، ويبلغ الآن درجاتٍ إضافية. الصيغة الضمنية التي عمل بها الحزب منذ سنوات "الانتصارات التاريخية والإلهية..." أنه ترك الفاسدين المحليين يسرقون ثروات البلاد، ويبتلعون ملياراتها، مقابل سكوتهم عن تجاوز الحزب حدود الدولة والوطن. الآن، الفساد ينهش ما تبقى، والآمر الناهي يسكت عن حلفائه وعن نفسه، ويفلت إعلامه على الفاسدين الخصوم؛ مع أن هؤلاء ساكتون، راضون عن القسْمة. الدولة اللبنانية التي يسأل عنها المواطن اللبناني

طبعاً، يجب أن لا ننسى الفلسطينيين، وقد بُني مجد "الممانعة" على أكتاف قضيتهم، فعشية معركة الحزب في عرسال، أوصل الفلسطينيون أبلغ الرسائل إلى أبناء هذا المحور: استطاعوا، بقواهم البشرية المحْضة أن يكسروا قراراً إسرائيلياً بتحويل المسجد الأقصى إلى قلعة رقابة وسلاح. رسالة إلى هذا المحور الذي تناسى الذريعة القديمة، قضية فلسطين، من أجل ذريعة جديدة، "محاربة" الإرهاب..

شعب آخر، السوري: بقي بشار على كرسيه. ولكن أيّ بشار؟ بشار الذي فقد سيادته على أرضه. الذي لا يقرّر شأناً، الذي يتشاوف، حتى الآن، على مجتمع دولي لم يرَ ولم يسمع شيئاً عن تدميره سورية والسوريين. وحزب الله، نيابة عن إيران، وبصفته قوة مسلحة من بين القوى المسلحة الأخرى المسيطرة على الأرض السورية.. سوف يكون له حسابٌ قاس مع السوريين، كل السوريين، من الموالين إلى المعارضين. هم الضحايا الأول للمليشيات والجيوش الأجنبية التي هرْولت نحو بلادهم، لتملأ فراغاً أحدثه بشار بقتاله شعبَه. لم يفكّر حزب الله بمستقبل علاقته بالشعب السوري. لم يحسب حساب الداعين إلى الثأر منه، كما الثأر من آخرين، ساهموا في تدمير بلادهم إنقاذاً لبشار. وبذلك يكون انتصاره مبتوراً من المستقبل.

انتصر حزب الله، وهُزمت الأخلاق السياسية. ومعها انتصرت عبادة الشخصية، ومنطق التخوين، وممارسات البوليس السياسي، وزوار الفجر (جديدها استدعاء السجين السابق في السجون الإسرائيلية، أحمد إسماعيل، بسبب بوست على "فيسبوك"، ينتقد فيه سياسة الممانعة). كل ثقافتنا السياسية تضرَّرت من هزيمة الأخلاق السياسية، بكلمات تضليل تدعمها الغَلبة. "جمهورية المقاومة"، كما سمّاها أحدهم، أصبحت تنادي لمن يقاومها: مقاومة المقاومة. مقاومة الغول "المقاوِم" بالتلازم مع مقاومة الإرهاب والفساد والهيمنات المطلقة.