01 نوفمبر 2024

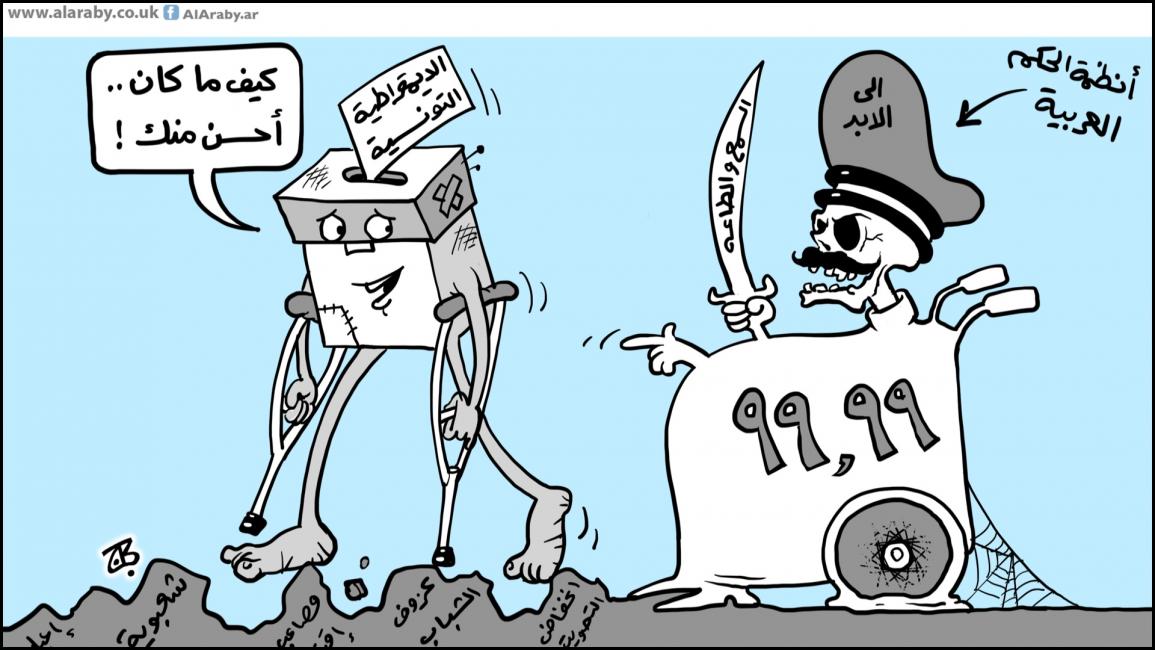

تونس.. الفيض الديمقراطي في زمن التسلطية العربية

إذا اعتبرنا أن الديمقراطية هي نص يُكتب اليوم في تونس بحبر لا تمحوه السنون ووطأة الزمن، لما تمثله من قيمة تاريخية، استقرّت جدواها في الفعل السياسي، واتفق عليها الناس وسيلةً لتنظيم الدول والمجتمعات، وتعايشهما السلمي واستمراريتهما، فإن لهذا النص لذّته، وفق الاصطلاح الذي نستعيره من الفيلسوف الفرنسي، رولان بارت، "لذة النص". لذة إغواؤها طاول التونسيين والعرب أجمعين، بسبب ما تعيشه تونس من احتفالية ديمقراطية، تنطقها الألسن وتستبطنها المشاعر والأحاسيس التي يتساوى فيها المتعلم والأميّ، والمثقف العضوي- الثوري ونظيره التقليدي- السلطوي، حسب تصنيفية غرامشي، فتتجلى في منابر النخب وأهل الفكر والعلم والمعرفة، وفي المجالس الشعبية لدى عوام الناس وخواصهم، على حدّ السواء. فالديمقراطية التونسية اليوم تشبه الفيض والإشراق والحلول لدى المتصوفة، حلول تسري في نسيج المجتمع، كما تسكن الروح الجسد. إنها أنبل ما أنتجه التونسيون في تاريخهم الحديث والمعاصر، متجاوزة النبل الذي تباهى به رجال الحركة الوطنية في صفائها ونقائها الأول، وهي تقاوم الاستعمار الفرنسي وتقاتله، قبل أن تدنّسها الأيديولوجيا التي تصالحت وتماهت مع الأمة الحامية القديمة، فأفسدتها وأركست أهدافها التي انبعثت لأجلها. ولقد أعطتها المناظرات التلفزية رونقا ومعنى حُرم منه التونسيون سنة 2014، لغضاضة التجربة وهشاشتها آنذاك، ما أدى إلى فرض دولة الأعماق شروطها في تنظيم اللعبة السياسية ونتائجها التي من بينها عدم التناظر التلفزي بين المرشحين، فالأمر كان محسوما سلفا، ولا جدوى من إدخال التشويش والاضطراب في أذهان الناخبين، فقد اتفق الشيخان الباجي السبسي وراشد الغنوشي في باريس على ولاية السبسي خمس سنوات، وانتهت اللعبة مقابل صفقة تشريك الحركة الإسلامية في الحكم، والسكوت على سنوات ممارستها السلطة بعد سنة 2011.

المناظرة التلفزية التي انتظمت في استديوهات التلفزة الوطنية، التي يمولها التونسيون من

الضرائب والمكوس والأتوات التي يدفعونها للدولة، وضعت 26 مرشحا على قدم المساواة، وأعطتهم الفرصة نفسها، للتعريف بأنفسهم وببرامجهم السياسية التي يعِدون بها جمهور الناخبين، ولم لا أيديولوجياتهم، ومنطلقاتهم العقائدية، ورؤاهم الفكرية، وحتى تصوراتهم الأنطولوجية للحياة والوجود، ومثيلاتها الديوأنطولوجية، التي تكشف مفهومهم للأخلاق والقيم والمثل، ومختلف جوانب إيطيقا الحياة العامة والخاصة. التناظر التلفزي تبارى فيه الليبراليون واليساريون الاشتراكيون والإسلاميون والقوميون العرب والدستوريون والحقوقيون واللادينيون، فرادى وجماعات، فكل العائلات والاتجاهات السياسية التونسية قبلت باللعبة الديمقراطية، وشاركت فيها، وكان لها مرشح أو أكثر لرئاسة الدولة التونسية، إقرارا منهم بشرعية الصندوق الديمقراطي، وما سينطق به لحظة الحسم الانتخابي، ومقرّين بتعايشهم السياسي، على الرغم من تناقضاتهم الأيديولوجية الحادّة وصراعاتهم المدمّرة أحيانا. وأبرز دروس هذه التجربة التي ستنتهي إلى فائز واحد، على الرغم من هذا التعدّد السياسي والأيديولوجي، التساوي في التناظر بين من يتولى رئاسة الحكومة أو إحدى الوزارات السيادية، مثل وزارة الدفاع الوطني، في الماضي والحاضر، أو من يرأس مجلس نواب الشعب، التساوي مع من لا صفة له في الدولة، وفي مؤسساتها، فكلّهم تساووا واستووا وقوفا أزيد من الساعتين أمام أسئلة الصحافيين وكاميرات التصوير، في صورةٍ هي أقرب إلى امتحان طلاب المدارس.

ساوت المناظرة التلفزية كذلك بين المفكر والباحث والمثقف الذي أثرى المكتبات العربية والأجنبية بعشرات الكتب ومئات المقالات مع نظرائه الذين لا يعرفون أحيانا كيف تُخط تدوينة سليمة المبنى والمعنى على الحائط الشخصي في الفضاء العام الافتراضي. أنهت الانتخابات الرئاسية في صيغتها الديمقراطية الفكرة التي تداولتها النخب العربية نصف قرن، وكرّست لها مراكز الدراسات العربية والأجنبية الحيز الأكبر من المال والعقول البحثية، لفهمها وفك شفرتها وتفكيك ألغازها، والمقصود هنا الدولة القُطرية العربية كدولة تسلطية، فلا أحد كان يعلم بما سيبوح به الصندوق قبل غلق مكاتب الاقتراع، ولا أحد يستطيع أن يحدّد الفائز مهما كانت وسائل التأثير التي يمتلكها، والأمر المفارق أننا لا ندري من سيكون ساكن قصر قرطاج القادم، وهل سيأتيه من السجن؟

ما يحدث في تونس من ملاحم العرب الكبرى، إنها الديمقراطية التي توفرت شروطها

ومقتضياتها ونواميسها، من اعتراف بالآخر والتزام قانون اللعبة والتباري الديمقراطي أمام صاحب الأمر والقرار، الشعب الذي يتساوى أمامه الجميع، على اختلاف أوانهم وأفكارهم وانتماءاتهم، والتداول السلمي على السلطة بدون إراقة قطرة دم واحدة. ديمقراطية تُدوّن بماء من ذهب، ستكون درسا في مدرجات الجامعات الكبرى المصنفة عالميا، هي كذلك على الرغم من آثامٍ تصاحبها من محاولات التدخل الأجنبي وضخ المال الفاسد والتوجيه الإعلامي المقيت الذي تقف وراءه إمبراطوريات المال والأعمال، النافذة داخليا وخارجيا.

ديمقراطية تأكّدت جدواها، وباتت تشكل نموذجا ومنهاجا للحكم والسلطة، يمكن للنخب العربية التبشير بها مثالا يُحتذى، بعد أن أفصحت الصناديق عن أسرارها وخفاياها، وأعطت إمكانية التباري في الدور الثاني لرجلين من خارج ما بات يُعرف في تونس "بالسيستام" أو المنظومة، أحدهما في السجن، وثانيهما لا يمتلك من شروط خوض المعركة سوى علمه الذي يدرّسه لطلبته في كليات الحقوق، وإرادته الحديدية التي قادته إلى النصر. ما عاشته تونس منذ وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، خصوصا يوم 15 سبتمبر/أيلول الحالي، أثبت أن الشعب في وسعه ممارسة التصويت العقابي، كما مارس سنة 2014 التصويت المفيد، وأن يخترق المنظومة الهيمنية الداخلية والخارجية التي اعتادت أن ترسم له مصيره، حسب ما تقتضيه مصالح أهل النفوذ واللوبيات المالية المحلية والدولية، وأن يبني شبكاتٍ اجتماعيةٍ وشعبيةٍ للتعبئة السياسية، لا ترصدها استعلامات القوى التقليدية الحاكمة وأعينها الساهرة ومالها المنساب، للمحافظة على سلامة المسار، كما تمّ تحديد ثناياه ومساربه التي لا يخرج عنها، وإلا كيف نفسّر هذا الصعود غير المتوقع للمدرس الجامعي قيّس سعيد وفوزه بالمرتبة الأولى، على مرشحي حركتي النهضة وتحيا تونس، حزبي السلطة منذ 2015، وهو الرجل الذي لا يملك المال ووسائل الدعاية والتأثير، إلا ما جاد به فكره، وتكرّم به مناصروه من إرادة وإيمان بالتغيير؟

ساوت المناظرة التلفزية كذلك بين المفكر والباحث والمثقف الذي أثرى المكتبات العربية والأجنبية بعشرات الكتب ومئات المقالات مع نظرائه الذين لا يعرفون أحيانا كيف تُخط تدوينة سليمة المبنى والمعنى على الحائط الشخصي في الفضاء العام الافتراضي. أنهت الانتخابات الرئاسية في صيغتها الديمقراطية الفكرة التي تداولتها النخب العربية نصف قرن، وكرّست لها مراكز الدراسات العربية والأجنبية الحيز الأكبر من المال والعقول البحثية، لفهمها وفك شفرتها وتفكيك ألغازها، والمقصود هنا الدولة القُطرية العربية كدولة تسلطية، فلا أحد كان يعلم بما سيبوح به الصندوق قبل غلق مكاتب الاقتراع، ولا أحد يستطيع أن يحدّد الفائز مهما كانت وسائل التأثير التي يمتلكها، والأمر المفارق أننا لا ندري من سيكون ساكن قصر قرطاج القادم، وهل سيأتيه من السجن؟

ما يحدث في تونس من ملاحم العرب الكبرى، إنها الديمقراطية التي توفرت شروطها

ديمقراطية تأكّدت جدواها، وباتت تشكل نموذجا ومنهاجا للحكم والسلطة، يمكن للنخب العربية التبشير بها مثالا يُحتذى، بعد أن أفصحت الصناديق عن أسرارها وخفاياها، وأعطت إمكانية التباري في الدور الثاني لرجلين من خارج ما بات يُعرف في تونس "بالسيستام" أو المنظومة، أحدهما في السجن، وثانيهما لا يمتلك من شروط خوض المعركة سوى علمه الذي يدرّسه لطلبته في كليات الحقوق، وإرادته الحديدية التي قادته إلى النصر. ما عاشته تونس منذ وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، خصوصا يوم 15 سبتمبر/أيلول الحالي، أثبت أن الشعب في وسعه ممارسة التصويت العقابي، كما مارس سنة 2014 التصويت المفيد، وأن يخترق المنظومة الهيمنية الداخلية والخارجية التي اعتادت أن ترسم له مصيره، حسب ما تقتضيه مصالح أهل النفوذ واللوبيات المالية المحلية والدولية، وأن يبني شبكاتٍ اجتماعيةٍ وشعبيةٍ للتعبئة السياسية، لا ترصدها استعلامات القوى التقليدية الحاكمة وأعينها الساهرة ومالها المنساب، للمحافظة على سلامة المسار، كما تمّ تحديد ثناياه ومساربه التي لا يخرج عنها، وإلا كيف نفسّر هذا الصعود غير المتوقع للمدرس الجامعي قيّس سعيد وفوزه بالمرتبة الأولى، على مرشحي حركتي النهضة وتحيا تونس، حزبي السلطة منذ 2015، وهو الرجل الذي لا يملك المال ووسائل الدعاية والتأثير، إلا ما جاد به فكره، وتكرّم به مناصروه من إرادة وإيمان بالتغيير؟