13 نوفمبر 2024

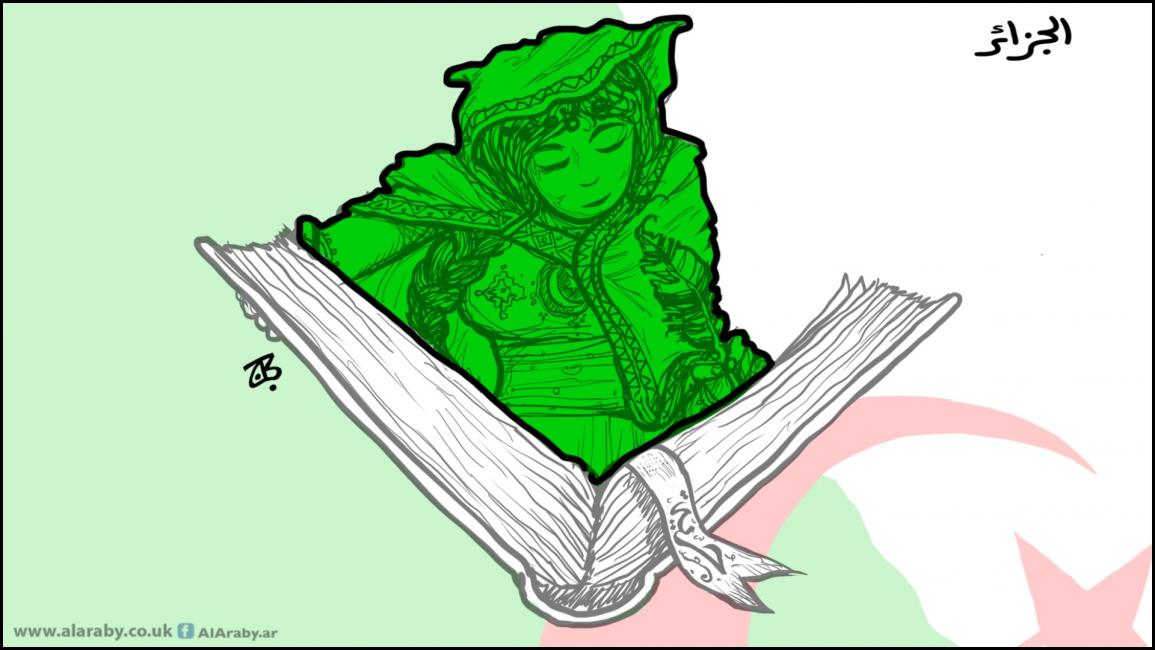

في حاجة الجزائر إلى تعديلات دستورية

تعيش الجزائر، بعد الانتخابات الرّئاسية التي انتظمت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشروعا جديدا لتعديل آخر للدّستور، بدعوة من الرّئيس، عبد المجيد تبون، حيث تمّ إنشاء لجنة واستدعاء خبراء لهذا الغرض، انتهى عملهم إلى صياغة مسودّةٍ يُقال إنها ستوزّع على المجتمع المدني والنخبة السياسية بمختلف مشاربها، في الأيام القليلة المقبلة، بقصد الإثراء قبل العرض على الجزائريين، في عملية استفتائية قد تجري في الخريف.

إلى هنا، الأمر عادي، لو كانت الأمور تجري وفق النّسق والمسار المعروفين في العمليات ذات الصلة بالتعديلات الدستورية، ولكن الأمور في الجزائر دائما تجري بمقاربة سياسية أكثر منها مؤسسية/ قانونية، ذلك أنّ الهدف ليس إرساء أسس عقد اجتماعي يعيد الضّبط لمؤسّسات لم تقم بدورها على الوجه اللائق، أو أنّ موادّ بعينها تجاوزها الزّمن، أو أضحت غير صالحة لبيئة رافضة لها، بسبب التغيرات الاجتماعية والحاجة للتكيف مع المتطلبات المحلية، أو التي تجري على مستوىً يؤثر في البيئة المؤسسية الوطنية. إنّما الأمر غير ذلك، تماما، حيث تجري التعديلات لرسم معالم الدستور على مقاس الحاكم، ودليل ذلك أن التعديلات التي جرت في العام 2008 ثم في 2016، في العهدتين، الثانية والرابعة، للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تم إقرارها لإطالة العُهدات الرئاسية، بخلاف نصوص المواد أنّ أقصى العّهدات الرّئاسية اثنتان.

هذا، على المستوى الشّكلي، أمّا على المستوى التّعديل لنصّ الدّستور، فانّ الظّروف التّي أُقرّت فيها إرادة التّعديل لم تُشر إلى نقاش مجتمعي، بعد تشخيص مرض الاستبداد أو عدم جدوى

المؤسّسات القائمة، ودليل ذلك خطاب الرّئيس السابق في أبريل/ نيسان 2012، حيث وعد بإصلاحات سياسية على وقع الرّبيع العربي الذي كان قد أطاح عـروشا وكراسي (عروش التوريث وكراسي رؤساء) في بلدان عربية عديدة، وبعدها كانت النتيجة توقيف تلك العملية الإصلاحية برمتها، بل تمّ إقرار قانونين يُعدّان من أكثر القوانين تشدُّدا مع المجتمع، وهما قانونا الإعلام والجمعيات، منعا/ تقييدا لحريّة التّعبير، من ناحية، وإقرارا لغلق تامّ وكامل لقنوات الحركية داخل المجتمع المدني خارج سلطة الرّقابة السُّلطوية إلى درجة الأبوية للنّظام.

وعندما يكون رصيد البلاد من تجارب التّعديلات الدّستورية بهذه المرجعية من التّعامل المشخّصن مع النّص الأساسي للجمهورية، دونما اهتمام بطبيعة العقد الاجتماعي، وحيويته في ربط الصلة الوثيقة بين السّلطة والشّعب، وبمضمون تعاقدي توافقي، فانّ الجدّية المطلوبة، هذه المرّة، يجب أن تكون في مستوى مطلب التأسيس للجمهورية الجديدة، وأوّل مطالبها، طبعا، هو مراجعة كاملة للدّستور، وليس فرض التّعديل الجزئي، وبأطر غير توافقية تعيدنا إلى المربّع الأوّل من الأزمة السياسية التي ما زالت الجزائر تعرفها و تعيشها، منذ الاستقلال.

وثمّة الرغبة في أن تشكل المراجعة الكاملة للدّستور القطيعة التامّة والكاملة مع ممارساتٍ لا تفرّق بين النّظام والدّولة، كما لا تقيم وزنا للمؤسّسات بديمومتها التي تعلو على حياة الأشخاص، إضافة إلى وجوب أن يصل النّص إلى درجة القدسية التي تمنح للدّولة مهابتها، بحيث لا يتلاعب بها هوى أو طمع، أيا كانت الجهة التي تمارسهما أو ترمي، يوما ما، إلى إعادة فرضهما على الحياة السياسية على شاكلة ما رأيناه، ماثلا، في عهدات الرئيس بوتفليقة، وما قبل اندلاع شرارة العشرية السوداء، وما شهدناه من رفس، بالأقدام، على كلّ القوانين، ومنها الدستور، بتوقيف المسار الانتخابي وزج البلاد في أتون مأساةٍ وطنيةٍ ما زلنا، كلنا، نحفظ لها قدرها من الخوف والتوجّس في ذاكرتنا الوطنية.

هناك مسألتان حيويتان لا يجب أن يتوانى الدّستور الجديد عن الإشارة إليهما، ويسطّر قدسيتهما،

وهما المتصلتان بالهوية والمشروع المجتمعي، لأنّهما محور النقاشات ورهان التلاعبات، كما رأينا بمناسبة رفع متظاهرين في الحراك الراية الأمازيغية، أو النقاش الذي يمكن أن يكون محتدما بشأن طبيعة الدولة وشكلها، في حال جرت انتخابات، وأعادت إلى الواجهة الصورة النمطية نفسها لاحتمال فوز توجّه سياسي ما، على غرار ما جرى في 1991، وما حدث بعدها، حيث فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ذات التوجه الإسلامي، وثارت موجة من الانتقادات، قادت الأمور إلى الانسداد، ثمّ إلى انقلابٍ كانت من تداعياته المأساة الوطنية، ومئات آلاف من القتلى.

لا حاجة، في إطار هذه التّعديلات، للحديث، مرّة أخرى، عن المرجعيات الثابتة للهوية، ولا لمشروع المجتمع، إذ إنهما مسألتان مجمع عليهما، ولا يجب أن تكونا مثار نقاش أو جدال، حيث أنّ الشخصية القومية/ الحضارية للإنسان الجزائري ثلاثية الأبعاد: إسلامية الرّوح وعربية- أمازيغية اللّسان، في حين أنّ شكل الدولة وطبيعتها، فهي جمهورية – مدنية، وعلى الجميع التأكيد على ذلك في البرامج الانتخابية، التجمّعات، ومن خلال أطر التنشئة المعروفة (المنظومة التربوية، وسائل الإعلام، مؤسّسات المجتمع المدني ...).

هناك مسألة أثارت لغطا في تعديل الدستور في العام 2016، عندما تمّت الإشارة إلى

الجزائريين الحاملين لجنسيات دول أخرى بحكم الإقامة، العمل أو غير ذلك من الأسباب، وهي مسألة أضاعت على البلاد كفاءات مشهود لها بالقدرات العلمية وبالإمكانات الإدارية/ التسييرية العالية، ويمكنها المساعدة في دورة التنمية والتطوير للجزائر، لأنّ مسألة الولاء للوطن مهمّة جدا في هذا المقام، لاتصالها بمضمون تحويل تلك القدرات والإمكانات، إضافة إلى عامل التكلفة، عندما تأتي عملية التّحويل من أبناء الوطن.

وباب آخر من الإشكالات التي يجب الاهتمام بها في عملية مراجعة الدّستور، وهو باب المؤسّسات، وما لها من قوة داخل عملية توازنات النّظام، إذ يجب أن يبقى شبه رئاسي، بالنظر إلى التجربة التاريخية، والمهمات الأمنية لمراقبة مساحة شاسعة لبلد بحجم قارّة، من ناحية، وفي انتظار إنجاز عملية الصعود إلى الرّيادة في الجوار وفي الإقليم، اقتصاديا واستراتيجيا، على وجه الخصوص، ليتم، عندها، التفكير في تغيير النظام ليصبح رئاسيا برلمانيا مختلطا.

وعلى الرّغم من هذا، يجب أن يولي التّوازن المطلوب اهتماما خاصّا للفصل بين السّلطات، ومنح سلطات أوسع للبرلمان، حتى لا يكون مجرّد غرفة تسجيل إضافة إلى إلغاء إجراء التشريع بالمراسيم التي تم استخدامهـا، مرارا وتكرارا، لتنفيذ مآرب سياسوية، قلّصت من قيمة المؤسسات، وأدّت إلى تعطيل العمل بالدّستور. كما لا يجب نسيان الدور غير المجدي للغرفة العليا للبرلمان، إضافة إلى إجراء التعيين في إطار ما يعرف بالثلث الرئاسي الذي يفتح الباب واسعا أمام كسر عملية الأداء المؤسسي، ويزيد من تكلفة الإنفاق دونما فائدة ترتجى في بلدٍ، يحتاج إلى كل دينار، لإنجاز عملية التنمية بعيدا عن منظومة الريع النفطي/ الغازي.

لا يمكن لأي دستور، يكون بقيمة العقد الاجتماعي، أن يصبح عرضةً للتعديل في كل مرّة. ولهذا، يجب أن ينصبّ التفكير على جعله مرنا وموضوعا للتفسير/ التكيّف وفق التغيرات بتسجيل مبادئ

وثوابت، مع الابتعاد عن نصوص مبهمة، أو التأكيد على مسائل مرتبطة بالوقت والزّمان، لأنّ ذلك ما أورد البلاد المهالك، وأدّى إلى ميلاد ظاهرة تقديس الأشخاص، وتبرير تجاوز النصوص بإقرار عهدات رئاسية لا متناهية، كما حدث في أكثر من مرّة، بل أدّى إلى غلق المجال السياسي، وتقليص الوجود إلاّ لدائرة الموالاة للنظام، دونما قدرة على التعبير أو السباحة خارج السرب، كما يُقال أو تُوصف به الأصوات التي ترتفع للتنديد بذلك.

بالنّتيجة، ليست الجزائر في حاجة لتعديل دستوري لبناء الجزائر الجديدة، بل لمراجعة تامّة وكاملة، مع التأكيد على أنّ العملية لإقرار نص مرجعي لعقد اجتماعي يكون الأعلى في البلاد، والحاكم على كل ممارسات الجزائريين في شؤون الحكم عند الاختلاف، يكون هو المرجع في إطار من الثوابت والمساواة أمام القانون.

تلك هي صورة الجزائر الجديدة، وهي في حاجة، الآن، للتفرغ لشأن أكبر وأعظم، هو التّفكير في مشروع الريادة، لأنّ قدرات أبنائها ومقدرات البلاد كبيرة جدّا، تليق بقيادة للإقليم بخلفية التعاضدية مع الجوار على كلّ المستويات.

هذا، على المستوى الشّكلي، أمّا على المستوى التّعديل لنصّ الدّستور، فانّ الظّروف التّي أُقرّت فيها إرادة التّعديل لم تُشر إلى نقاش مجتمعي، بعد تشخيص مرض الاستبداد أو عدم جدوى

وعندما يكون رصيد البلاد من تجارب التّعديلات الدّستورية بهذه المرجعية من التّعامل المشخّصن مع النّص الأساسي للجمهورية، دونما اهتمام بطبيعة العقد الاجتماعي، وحيويته في ربط الصلة الوثيقة بين السّلطة والشّعب، وبمضمون تعاقدي توافقي، فانّ الجدّية المطلوبة، هذه المرّة، يجب أن تكون في مستوى مطلب التأسيس للجمهورية الجديدة، وأوّل مطالبها، طبعا، هو مراجعة كاملة للدّستور، وليس فرض التّعديل الجزئي، وبأطر غير توافقية تعيدنا إلى المربّع الأوّل من الأزمة السياسية التي ما زالت الجزائر تعرفها و تعيشها، منذ الاستقلال.

وثمّة الرغبة في أن تشكل المراجعة الكاملة للدّستور القطيعة التامّة والكاملة مع ممارساتٍ لا تفرّق بين النّظام والدّولة، كما لا تقيم وزنا للمؤسّسات بديمومتها التي تعلو على حياة الأشخاص، إضافة إلى وجوب أن يصل النّص إلى درجة القدسية التي تمنح للدّولة مهابتها، بحيث لا يتلاعب بها هوى أو طمع، أيا كانت الجهة التي تمارسهما أو ترمي، يوما ما، إلى إعادة فرضهما على الحياة السياسية على شاكلة ما رأيناه، ماثلا، في عهدات الرئيس بوتفليقة، وما قبل اندلاع شرارة العشرية السوداء، وما شهدناه من رفس، بالأقدام، على كلّ القوانين، ومنها الدستور، بتوقيف المسار الانتخابي وزج البلاد في أتون مأساةٍ وطنيةٍ ما زلنا، كلنا، نحفظ لها قدرها من الخوف والتوجّس في ذاكرتنا الوطنية.

هناك مسألتان حيويتان لا يجب أن يتوانى الدّستور الجديد عن الإشارة إليهما، ويسطّر قدسيتهما،

لا حاجة، في إطار هذه التّعديلات، للحديث، مرّة أخرى، عن المرجعيات الثابتة للهوية، ولا لمشروع المجتمع، إذ إنهما مسألتان مجمع عليهما، ولا يجب أن تكونا مثار نقاش أو جدال، حيث أنّ الشخصية القومية/ الحضارية للإنسان الجزائري ثلاثية الأبعاد: إسلامية الرّوح وعربية- أمازيغية اللّسان، في حين أنّ شكل الدولة وطبيعتها، فهي جمهورية – مدنية، وعلى الجميع التأكيد على ذلك في البرامج الانتخابية، التجمّعات، ومن خلال أطر التنشئة المعروفة (المنظومة التربوية، وسائل الإعلام، مؤسّسات المجتمع المدني ...).

هناك مسألة أثارت لغطا في تعديل الدستور في العام 2016، عندما تمّت الإشارة إلى

وباب آخر من الإشكالات التي يجب الاهتمام بها في عملية مراجعة الدّستور، وهو باب المؤسّسات، وما لها من قوة داخل عملية توازنات النّظام، إذ يجب أن يبقى شبه رئاسي، بالنظر إلى التجربة التاريخية، والمهمات الأمنية لمراقبة مساحة شاسعة لبلد بحجم قارّة، من ناحية، وفي انتظار إنجاز عملية الصعود إلى الرّيادة في الجوار وفي الإقليم، اقتصاديا واستراتيجيا، على وجه الخصوص، ليتم، عندها، التفكير في تغيير النظام ليصبح رئاسيا برلمانيا مختلطا.

وعلى الرّغم من هذا، يجب أن يولي التّوازن المطلوب اهتماما خاصّا للفصل بين السّلطات، ومنح سلطات أوسع للبرلمان، حتى لا يكون مجرّد غرفة تسجيل إضافة إلى إلغاء إجراء التشريع بالمراسيم التي تم استخدامهـا، مرارا وتكرارا، لتنفيذ مآرب سياسوية، قلّصت من قيمة المؤسسات، وأدّت إلى تعطيل العمل بالدّستور. كما لا يجب نسيان الدور غير المجدي للغرفة العليا للبرلمان، إضافة إلى إجراء التعيين في إطار ما يعرف بالثلث الرئاسي الذي يفتح الباب واسعا أمام كسر عملية الأداء المؤسسي، ويزيد من تكلفة الإنفاق دونما فائدة ترتجى في بلدٍ، يحتاج إلى كل دينار، لإنجاز عملية التنمية بعيدا عن منظومة الريع النفطي/ الغازي.

لا يمكن لأي دستور، يكون بقيمة العقد الاجتماعي، أن يصبح عرضةً للتعديل في كل مرّة. ولهذا، يجب أن ينصبّ التفكير على جعله مرنا وموضوعا للتفسير/ التكيّف وفق التغيرات بتسجيل مبادئ

بالنّتيجة، ليست الجزائر في حاجة لتعديل دستوري لبناء الجزائر الجديدة، بل لمراجعة تامّة وكاملة، مع التأكيد على أنّ العملية لإقرار نص مرجعي لعقد اجتماعي يكون الأعلى في البلاد، والحاكم على كل ممارسات الجزائريين في شؤون الحكم عند الاختلاف، يكون هو المرجع في إطار من الثوابت والمساواة أمام القانون.

تلك هي صورة الجزائر الجديدة، وهي في حاجة، الآن، للتفرغ لشأن أكبر وأعظم، هو التّفكير في مشروع الريادة، لأنّ قدرات أبنائها ومقدرات البلاد كبيرة جدّا، تليق بقيادة للإقليم بخلفية التعاضدية مع الجوار على كلّ المستويات.