تتسارع عودة العلاقات التركية - الخليجية، ربما بوتيرة تجاوزت المتوقع، ومع الإمارات العربية المتحدة على نحو الخصوص، فبعد العداء الذي بلغ الإساءة والاستهداف بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، بدأت مرحلة جديدة مذ أعلن وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو، في سبتمبر/أيلول العام الماضي، أن "أجواء إيجابية تلوح في أفق العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة"، لتلي ذلك اتصالات هاتفية وزيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد أنقرة في أغسطس/آب العام الماضي، والتي لمح خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الانفتاح التركي قائلا: "نولي أهميّة لأن يجري الفاعلون المؤثّرون في المنطقة محادثات مباشرة، وأن يتفاوضوا ويحلّوا مشكلاتهم معاً".

ثم أتت زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أنقرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لتؤسس، بحسب مراقبين، لبداية علاقات أكدتها زيارة الرئيس التركي في فبراير/شباط الماضي وتوقيع 13 اتفاقية مع الإمارات.

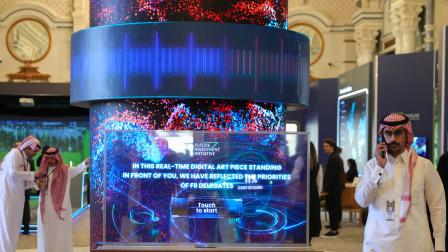

وبلغ "شهر العسل" ذروته بعد تهافت الشركات الإماراتية إلى تركيا واحتضان إسطنبول، أمس الخميس، اجتماع أعمال مشتركا حول طاولة مستديرة، ترأسه وزيرا التجارة بحضور رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي و60 رجل أعمال، لدرس سبل ترجمة تعزيز العلاقات الاقتصادية التي يعوّل عليها البلدان.

تزامنا، وبعد التمهيد الاقتصادي لزيارة الرئيس التركي إلى الرياض، أسس وزيرا المالية التركي نور الدين نباتي ونظيره السعودي محمد الجدعان، ما يمكن وصفه بالأرضية الاقتصادية للمرحلة المقبلة، حيث ضم الوفد المرافق لأردوغان وزراء الفريق الاقتصادي جميعا، إلى جانب مسؤولي الحزب الحاكم والأمن الداخلي والدفاع.

ويعكس ذلك رغبة أنقرة قبل الرياض، بعودة العلاقات إلى ما قبل قتل الصحافي والكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 وما استتبع موقف تركيا حيال ارتكاب الجريمة على أراضيها من توتر وقطع علاقات وتضييق على التجارة، قبل أن تأتي الخطوة التركية النهائية بعد خطوات وتواصل وتلطيف أجواء في 7 أبريل/نيسان، بنقل ملف الجريمة إلى القضاء السعودي وتوقف محاكمة 26 مواطنا سعوديا متهمين بقتل خاشقجي.

قصارى القول: على الأرجح وبالانطباع السريع على توصيف ما يجري، يمكن القول "إنها السياسة" التي لا تُبقي على عدو دائم ولا صديق حميم، إذ إن ما يعانيه الأطراف جميعا، سواء على مستوى الوضع الداخلي التركي قبل الانتخابات، اقتصاديا وسياسيا، أو تبدل الموقف الأميركي من الرياض وأبو ظبي بعد وصول جو بايدن للبيت الأبيض، يدفع الجميع إلى محاولة إيجاد تكتل اقتصادي في عالم ينبئ بتحولات جذرية، ربما تصل لحد إعادة تشكيل القوى والجغرافيا بعد حرب روسيا على أوكرانيا.

وتتعزز ملامح هذا التحالف بالاتكاء على نقطة قوة الطاقة، التي باتت، بعد حرب روسيا واستخدام النفط والغاز أسلحة سياسية، الأداة الأمضى في موازين القوى بين الدول.

بيد أن الرأي إزاء ما يجري، وبعد التفكّر والتأني، ربما يغلب عليه القول إنها مصلحة عامة، ليس للبلدان الثلاثة وشعوبها فحسب، بل وربما يعم الخير على منطقة الشرق الأوسط برمتها.

إذاً، التقاء "النمر السياسي" التركي مع المال السعودي والانفتاح الإماراتي يمكن أن يتمخّض عنه تكتل أو قوة على الأقل من شأنها أن تقي المنطقة برمتها من الضياع والذهاب "فرق حساب" لحرب الكبار، خاصة بواقع ضبابية المشهد الدولي، واستمرار إضعاف أوروبا واستنزاف روسيا، بل والنهايات المفتوحة ربما حتى على حرب شاملة إن لم نقل عالمية ثالثة.

نهاية القول: يتوثب سؤال على الشفاه يتعلق بالمدى الذي يمكن أن تنحاز أنقرة والرياض إليه باتجاه موقف أبو ظبي التي تعلن بتفاخر عن تنامي علاقاتها مع الكيان الصهيوني، واعتبار إسرائيل صديقتها الاستراتيجية في المنطقة؟

فللسياسة التركية خطوط حمر تتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة وتستمد منها مصداقية دولية و قوة داخلية وإقليمية، كما للسعودية، من اعتبارها الروحي الإسلامي، مواقف ومسؤوليات، تمنع كلا البلدين من الهرولة والبيع من دون ضمانات للفلسطينيين أو ملامح حل تحفظ الحقوق التاريخية.

بيد أنه وفي المقابل، أليست الضرورة وتخوفات الدول الثلاث، مضافة إليها الآمال الاقتصادية والاندماج بين البترودولار والآلة الصناعية وعجلة التصدير، أسبابا مبررة، وإن غير كافية، ليرى المراقب ما كان يعتبره مستحيلا قبل أشهر قليلة، فيعاد تشكيل المنطقة وفق القطب الجديد الذي ليس مستبعداً أن تكون "إسرائيل" ركن زاويته ويكون نظام بشار الأسد لاعبا رئيسيا فيه؟

وقتها يغلب ما بدأنا به، إنها السياسة ببراغماتيتها التي تجعل مواقف الدول كل يوم في شأن.