"رمضان جانا" .. أغنية أم هوية؟

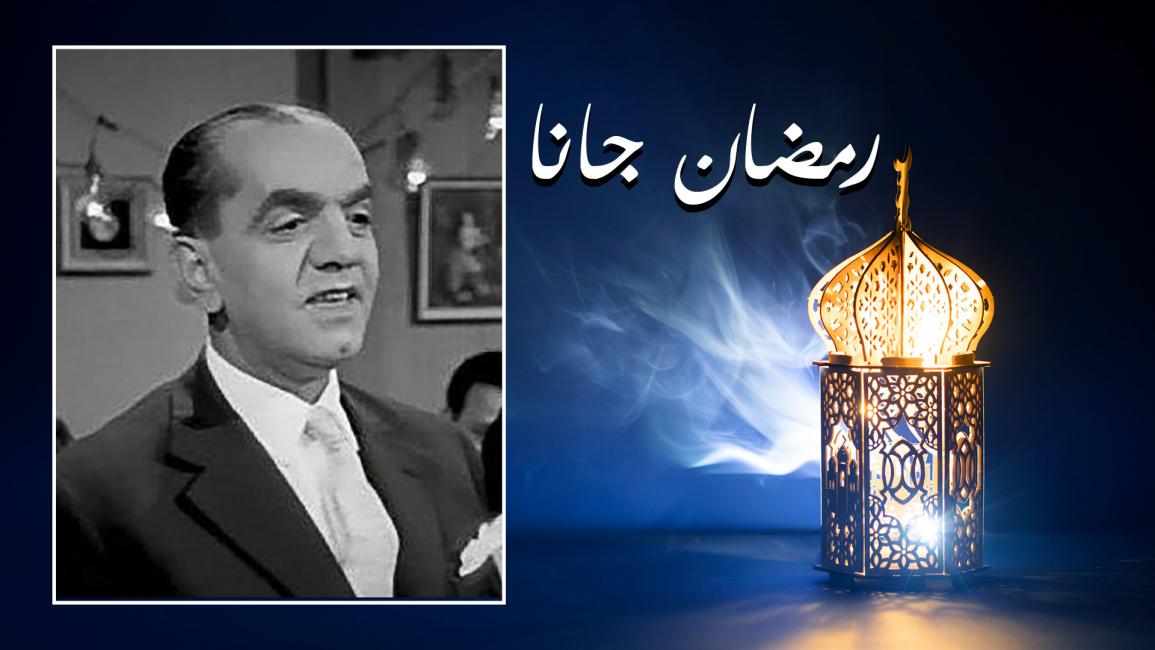

هلال آخر، لا يستطلعه المسلمون في السماء، بل يسمعه المصريون في الأرض، ويدندنون به "شهراً بطوله" ترحيباً بالشهر الكريم. وحده الكريم، يعلم، لماذا عاشت هذه الأغنية أكثر من نصف قرن، وتحوّلت من أغنيةٍ إلى نشيد وطني لشهر رمضان، ووقف خلفها كلّ من سبقها، وعجز من جاءوا بعدها عن أن يغنوا مثلها، وصارت هي ورمضان متلازمين، لا يأتي إلاّ معها، لا يُؤذن له بالدخول، إلا وهي في يده، لا يشعر به الناس، ولا يستنشقونه في الهواء، إلاّ مع أنغامها العذبة، وكلماتها السهلة، وأدائها بصوت محمد عبد المطلب، الذي يشبه الأذان.

كتب الأغنية الشاعر حسين طنطاوي، ومنحها للمطرب محمد شوقي والملحن سيد مصطفى، وظهرت في العام 1943 في شهر رمضان، ولم يشعر بها أحد. ماتت، أكثر من عشرين عاماً، حتى جاء الملحن الفذّ، محمود الشريف، ونفخ فيها من روحه، فأحياها، وغنّاها "أبو النور" محمد عبد المطلب، وأذيعت، في العام 1965. لا تنتهي التفاصيل المدهشة عند فشلها الأول، ثم نجاحها، فقد توسطت الحدثين أحداث كثيرة، تُخبرك بالمعنى الحقيقي لوصف الشهر بالكريم، الكريم على عبد المطلب، والكريم على أجيال من المصريين والعرب "السمّيعة". ذهب المؤلف إلى مطرب آخر، قبل "طلب" اشتهر بالأغاني الرمضانية الناجحة، هو أحمد عبد القادر، صاحب "وحوي يا وحوي" وغيرها، اعتذر، لأنّ الإذاعة لا تسمح بتسجيل أكثر من أغنية في موضوع واحد، وأهداها لعبد المطلب، وكان أبو النور "مزنوقاً في فلوس" فوافق على غنائها ليحصل على ستة جنيهات، ولحّنها الشريف مقابل خمسة جنيهات، وكلفت "الغنوة" بعد حساب الفرقة، 20 جنيهاً. هكذا ساقت الأقدار والظروف الصعبة والروتين الإذاعي محمد عبد المطلب إلى أغنيته، الأهم والأجمل والأكثر خلوداً.

كانت الإذاعة، في ذلك الزمن، المصدر الرئيس لثقافة المصريين. كان التلفزيون وليداً، وغالياً؟ لا يشتريه إلا الميسورون. جهاز واحد في كلّ حارة، يلتفّ حوله العيال، للفرجة على الفيلم. أما الراديو فكان في كلّ بيت، ومقهى. وكانت الأغنية من أكثر الأغاني إذاعةً، حتى أنّ عبد المطلب قال مازحاً: "لو أعطوني جنيهاً واحداً عن كلّ مرة أذاعوا فيها الأغنية لصرت مليونيراً".

في بداية الثمانينات، كان التلفزيون هو البطل، وقرّر المخرج يسري غرابة أن يحمل الكاميرا وينزل إلى الشارع، لتصوير لقطات حقيقية من ليلة الرؤية، وأول أيام رمضان، وإذاعتها مع "رمضان جانا". كان هذا هو "الكليب" الثاني للأغنية، أما الأول فقد صوره عبد المطلب، وهو يرتدي جلباباً ريفياً، ولَم يشتهر. طافت كاميرا التلفزيون على ميادين مصر وشوارعها وحواريها ومساجدها، طوال ثلاثة أيام، تطارد الأغنية، وتعيد "تحضير الروح" التي أبدعتها، كتابةً، ولحناً، وأداءً. التقط الناس في الشوارع؛ وقفتهم أمام المحلات، طوابيرهم أمام الحلواني، انبهارهم برقصة "الكنفاني" الصوفية أمام الفرن، وريشته البديعة، ونسيجه المتقن... طبلة المسحّراتي، وعظة الشيخ في المسجد، والمآذن و"كهارب" النور الملوّن، والفوانيس في أيدي الأطفال، والمقاهي. بذل المخرج وفريقه جهداً كبيراً، وكان التصوير الخارجي غريباً، ونادراً. التفّ المصريون حوله في كلّ مكان، ورفض بعض المشايخ دخول الكاميرا إلى المسجد، إلاّ أنّ التجربة نجحت، على بساطتها وتواضع إمكاناتها، وكان الشهر كريماً مع الأغنية مرة أخرى.

ما السرّ؟ السرّ في الشارع، السحر في الشارع، الفن في الشارع. اجتمع لهذه الأغنية مؤلف هاوٍ، يكتب لمزاجه، وملحّن بمذاق الحواري، ومطربٌ عرفته المقاهي، قبل الإذاعة والمسرح والسينما (وبعدها). من هنا جاءت "رمضان جانا" بصوت الناس، ووجداناتهم، تعبّر بهم عنهم، تحكيهم لأنفسهم، تحملهم إليهم، عاشتهم فعاشوها. ما زلت أذكر أمي وهي ترتب لرمضان، قبله بشهر، أبي وهو يشتري الياميش (فواكه مجففة) في أول شعبان، قبل الزحام، ومعهما أذكر الأغنية: "من إمتى واحنا بنحسب لك ونرتب لك..." فأراني في كلماتها، طفلاً وشاباً، ابناً وأباً. هنا يبدو المعنى الحقيقي لأوصاف مثل "فنّ أصيل" و"فنّ جميل"... هو كذلك لأنّه منا، لأنّه أنا وأنت.