أزمة الديمقراطية اللبنانية

يشكّل لبنان حالة سياسية استثنائية من بين النظم العالمية بشقيها، الديمقراطي والاستبدادي: نظامها ديمقراطي، يجري فيه تداول للسلطة دورياً، وفق انتخابات دورية ونزيهة، لديها حالة ليبرالية سياسية ومدنية عالية جداً، حتى وفق معايير المجتمعات المتطوّرة.

ومع ذلك، يعدّ النظام السياسي اللبناني سيئاً للغاية: على المستوى الديمقراطي، لا يستطيع النظام القائم إنتاج نخبٍ حاكمةٍ جديدة، ما دامت العملية الانتخابية محصورة في إنتاج قوى سياسية محدّدة وفقاً لأساسها الطائفي. وعلى المستوى الليبرالي، نحن أمام حرّيات مدنية وسياسية سلبية لا إيجابية، بمعنى أنه لم يؤدّ المناخ الليبرالي إلى نشوء قوى مجتمع مدني فاعلة، قادرة على إحداث الفرق والتأثير في البنية الاجتماعية والسياسية، بل أدّى إلى حرّيات مدنية منفلتة وغير منضبطة ومنظمة، لا تأثير سياسياً لها.

لا تنبع قوة الليبرالية في لبنان من التأطير الدستوري للحريات المدنية والسياسية، بل من طبيعة النظام الطائفي التوازني، سواء على مستوى الطوائف أو على مستوى الأفراد.

لا يُستبعد أن ينزلق الانسداد السياسي إلى توتر أمني يعيد البلد إلى مرحلة الاغتيالات، والاضطرابات الاجتماعية

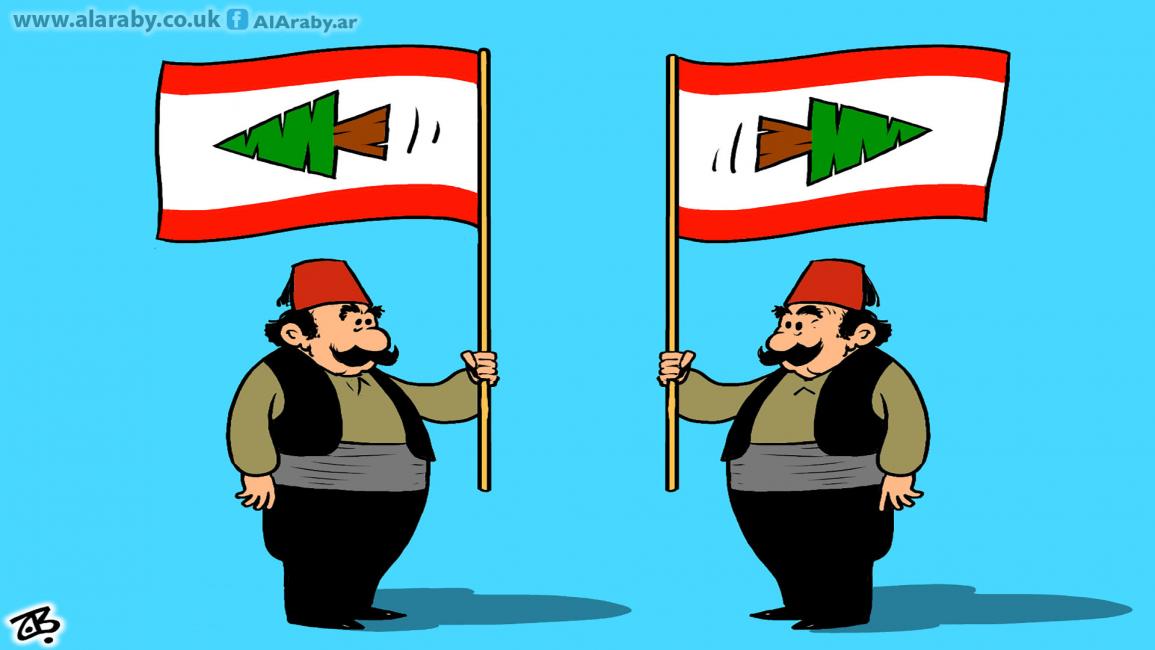

بسبب المحاصصة الطائفية، ظهر نظام سياسي أطلق عليه اسم الديمقراطية التوافقية، وهو تعبيرٌ يشير إلى أن القرارات الرئيسية لا تتّخذ وفق نتائج العملية الديمقراطية، بل عبر التوافقات الطائفية ـ السياسية، وهذا أمرٌ أدّى إلى حالة من الستاتيكو على مستوى الدستور وعلى مستوى الاستراتيجيات السياسية.

على أن أسوأ ما في هذا النظام، أن الديمقراطية لا تبقى ضحلةً ومضطربة فحسب، بل تحول دون مشاركةٍ سياسيةٍ فاعلة للمواطنين، إلا في لحظة الاقتراع.

تتشابه الديمقراطية التوافقية مع الديمقراطية التفويضية من ناحية التفويض السياسي، لكن التفويض، في الحالة الأولى، يكون جماعياً لطبقة متنوّعة المصالح، بينما في الحالة الثانية تجري عملية التفويض لشخص واحد، يحوز كل الصلاحيات، ويصبح دكتاتورية باسم الديمقراطية وصناديق الاقتراع. وقد أصاب بعض الباحثين عندما قالوا إن النخب السياسية التي تنتمي إلى جميع الأحزاب الرئيسية أو التجمعات، فاسدة، ومعنية بخدمة مصالحها الخاصة، وغير فعالة.

ويبدو أن تداول السلطة، وفق تعبير غيورغ سورنسن، ما هو إلا متاجرة بمشكلات البلاد ذهاباً وإياباً من طرفٍ بائسٍ إلى آخر. وفي المجمل، هناك من يرى أن السياسة مجالٌ مبتذل وفاسدٌ وخاضعٌ لهيمنة النخب، لا يقدّم أي نفع يُذكر للبلد. وبالتالي، لا يستحق الاحترام.

وفي حال حدوث تغير مفاجئ، عبر اختراق شخصيات سياسية أو مدنية من خارج عالم اللعبة الطائفية ـ السياسية، سرعان ما يحدُث انقباضٌ في قلب العملية السياسية، كما حدث في الانتخابات أخيراً، عندما نجحت 13 شخصية من قوى الثورة والتغيير (المجتمع المدني) في دخول البرلمان. وفي هذه اللحظة، تحدُث عملية قلب أيديولوجي للواقع السياسي، فبدلاً من أن تكون العملية الانتخابية في الأنظمة الديمقراطية (بما فيها الناشئة) مقدّمة لمرحلة سياسية مستقرّة، تصبح العملية الانتخابية مقدّمة لإنهاء الاستقرار، وبداية لتوتر قد ينتهي إما إلى فراغ دستوري أو إلى فوضى سياسية وأمنية.

بيّنت الانتخابات النيابية أخيراً، أن الفسحة التي تمنحها الديمقراطية والليبرالية يمكن أن تؤدّي، في ظل لحظات معينة، إلى حدوث تغييرات

ووفقاً لنتائج الانتخابات اللبنانية أخيراً، التي عدّها بعضهم بمنزلة الثورة، ستدخل البلاد في نفق سياسي مظلم، تتعطّل فيه عملية اختيار الحكومة ورئيس الجمهورية، كما حدث عام 2016 في فترة الرئيس ميشال سليمان، إذا لم يحدث التوافق السياسي، وهو أمر صعب، على ما يبدو، وفقاً لتشكيلة البرلمان الجديد.

وفي واقع اجتماعي ـ سياسي مشحون بتوتر طائفي من جهة، واختلاف حادّ في المقاربات السياسية من جهة ثانية، وأزمة اقتصادية حادّة من جهة ثالثة، لا يُستبعد أن ينزلق الانسداد السياسي إلى توتر أمني يعيد البلد إلى مرحلة الاغتيالات، والاضطرابات الاجتماعية.

وعلى الرغم من الصيغة السوداوية للنظام السياسي اللبناني، فقد بيّنت الانتخابات، أخيراً، أن الفسحة التي تمنحها الديمقراطية والليبرالية يمكن أن تؤدّي، في ظل لحظات معينة، إلى حدوث تغييراتٍ، قد لا ترتقي إلى إحداث تحوّل حادّ في النظام السياسي، لكنها قد تؤدّي إلى تبدّلات في المزاج الشعبي، تعدل من طبيعة اللعبة السياسية الراسخة منذ عقود وقواعدها.