الأزمة السودانية أو عندما يتحوّل التدمير اختياراً

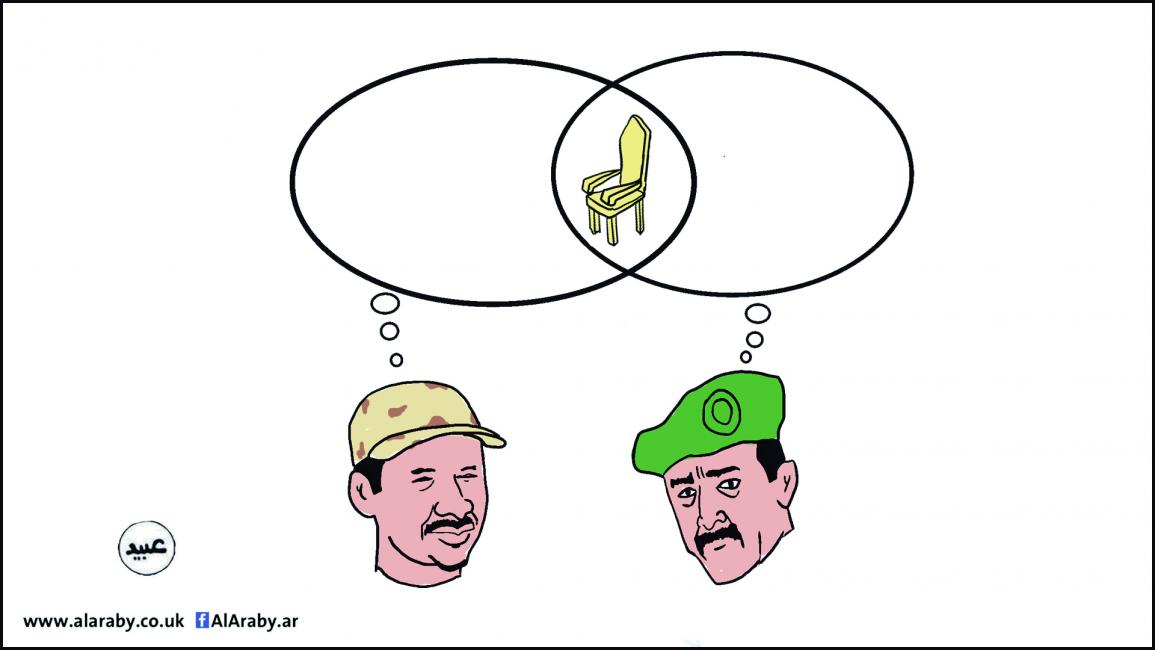

بات واضحاً أنّ الصراع الدموي الذي انفجر منذ منتصف شهر إبريل/ نيسان الماضي في السودان، بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أجهز على كل الآمال والأحلام التي راودت مختلف القوى التي شاركت في إطاحة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، فالرجلان اقتسما السلطة منذ ثورة 2019، ولم يتردّدا في تدبير انقلاب ضد الثورة المدنية سنة 2021 بتنسيقٍ بينهما.

وفي سياق انهيار شامل للمؤسسات واختفاء للخدمات، تحولت العاصمة الخرطوم (ومدن أخرى) إلى ساحات حرب بامتياز. تراشق وتبادل لإطلاق النار، قصف بالمدفعية والطيران، وهدن هشّة لا تصمد، مع وساطات عربية وإفريقية ودولية وأممية ميؤوس منها، لم تفض إلى وقف الحرب، لأن الأمر يتعلق بأزمة مركّبة ومعقدة، مستعصية، بفعل طبيعتها العسكرية، وتعدّد المتدخلين فيها، وتناقض الأجندة، وصراع المصالح داخلياً وإقليمياً ودولياً.

اختبار القوة بين الجيش النظامي الذي يقوده البرهان الذي كان ينظر إليه، إلى وقت قريب، كونه الرجل القوي في البلاد، ومليشيات "الدعم السريع" التي يقودُها حميدتي، الرجل الثاني في السلطة الانتقالية، هو أخطر وأسوأ منعطف عرفه السودان منذ عقود. وإذا كان النزاع، حسب روايات عدة، اندلع بسبب رفض حميدتي إدماج قواته في مؤسّسة الجيش النظامي، وتمسّكه بالحفاظ على مليشياته قوّة مستقلة قائمة الذات، وهو ما نسف إمكانية إرساء نظام مدني مستقرّ، فذلك لا يبرّر مطلقاً اعتماد خيار الحرب والدمار أسلوباً لإدارة الخلافات والصراعات، وتحويل بلدٍ بأكمله إلى طوابير وأمواج من النازحين الباحثين عن ملاذاتٍ آمنة. وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يرضخ الجنرالان للسلطة المدنية، ويحتكما إلى منطق المصلحة العامة، ويلتزما بما جرى الاتفاق عليه مع قوى الحرية والتغيير، غداة الانتفاضة المدنية الشعبية التي أزاحت الرئيس عمر البشير، فإن عناد الرجلين وأطماعهما التي لا تحدّها سقوف جعلت النزاع الحالي يهدّد السودان بالانزلاق إلى مستنقع حربٍ أهلية خطيرة ومدمّرة، خصوصاً في بلدٍ باتت فيه القوات المسلحة مصدر إثراء، وفي خدمة أشخاص ومجموعات، وحيث الحرب في دارفور لم تضع بعد أوزارها، وهي التي تسببت في مقتل حوالي ثلاثمائة ألف شخص على مدى 20 سنة.

هذه الحروب المجانية في السودان تُضعف الانتقالات الهشّة أصلاً، وتقضي على انبثاق أي بصيص ديمقراطي

أصبح عدم الاستقرار وتقسيم السودان يشكّلان كابوساً حقيقياً، يقضّ مضاجع قوى التغيير والثورة، وفئات عريضة من الشعب السوداني. ويهدّد بلداً شاسعاً ممتد الأطراف، له حدود مع سبع دول أفريقية، بالانهيار والحروب الأهلية. وتبعاً لذلك، وجدت المجموعة الدولية نفسها أمام بؤرة نزاع إقليمية جديدة، ما يعني احتمال انتشار السلاح والاتّجار فيه، وتفكّك البلاد وانقسامها، مع تناسل الكيانات الصغيرة والنزوح والهجرة وإنتاج المآسي والكوارث. وقد وصل عدد النازحين إلى حوالي ثلاثة ملايين، يعيشون في شروط مؤلمة وأوضاع إنسانية متردية، وذلك كلّه فيما يتمتع السودان بموقع استراتيجي مهم، بفضل واجهة على البحر الأحمر، المحور الأساسي للتجارة العالمية.

دقّت المنظمات الأممية والإقليمية ناقوس الخطر إزاء تصعيد الموقف، ودخول البلاد في حرب شاملة، بلغت درجة من التعقيد والخطورة الشديدة، بسبب تفاقم النزاع ووصوله إلى مستويات مقلقة، تحول دون إيصال المساعدات لإنقاذ السكان المتضرّرين. وأخذت هذه المأساة أبعاداً متشابكة، حيث وجد الجيش نفسه في مواجهة جبهات عدة، فإلى جانب العاصمة الخرطوم ودارفور، فتحت بؤر أخرى، وهناك محاولات للانفصال وفكّ الارتباط بالسلطة المركزية.

أمام هذا الكم الهائل من العبث والمغامرات العسكرية، لا يتوقّف العالم عن حثّ فرقاء النزاع المسلح على وقف المعارك حقناً للدماء. وترجيح لغة العقل والحكمة، على النزوات الشخصية والقراءات الخاطئة لمسارات الأحداث وتطوراتها، والالتزام بهدنة طويلة الأمد. وليس هناك شك في أن هذه الحروب المجانية تُضعف الانتقالات الهشّة أصلاً، وتقضي على انبثاق أي بصيص ديمقراطي، خصوصاً أن البلاد أنهكتها الديون والأزمات ومختلف أشكال الفساد والاستبداد، وهي التي تعاني من الخصاص، وضعف الإمكانات، وانهيار المؤسّسات، وتقودها سلطة عسكرية رفضت، بشتى الطرق، منح الحكم للمدنيين، أو على الأقل بلورة خريطة طريق انتقالية قائمة على التزامات وتعهّدات واضحة.

إذا ما وجدت العسكرة شروط قيامها وتجذّرها، فهي تشكّل ضربة قاضية لمفهوم دولة القانون والمؤسسات وفصل السلطات

هناك إجماع عالمي على استعجالية وقف القتال ووضع حد لهذا النزاع المسلح، الذي خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى، والخراب العام، وانعدام الخدمات، والأمراض، والجوع، والعطش، وأجبر بلداً في حجم السودان، على مواجهة مصير مجهول وملغوم. وليس لأحد مصلحة في أن يواصل السودان النزول إلى الهاوية بهذا الإيقاع التراجيدي، فلا الجيران ولا القوى الكبرى، ولا الملايين من أبناء الشعب السوداني، الذين نجحوا في قلب نظام البشير عام 2019 يقبلون أن يظل بلدهم رهينة جنراليْن، تحرّكهما طموحات متناقضة، ونزوات متضاربة، لا يمكن الجمع بينها.

في التاريخ الحديث، تذكر مصادر عدة أن الرئيس الأميركي الأسبق، دوايت أيزنهاور، قبل أن يغادر البيت الأبيض نهائياً، حذّر من التهديد العسكري الذي يمثله "المجمع" الصناعي العسكري على الديمقراطية الأميركية، حيث تمارس من خلاله المؤسسة العسكرية نفوذاً وتأثيراً كبيريْن على الحياتين، الاقتصادية والسياسية. وتوضح المصادر أن التحذير أثّر، بكيفية عميقة وأساسية، في الفكر السياسي الأميركي والغربي، فقد أرسى الآليات، ووضع القواعد القانونية لمنع العسكرة، ولتنظيم العلاقة بين الحكومة المدنية والمؤسّسة العسكرية في حالتي السلم والحرب، وتوفير دعائم الحكم الديمقراطي. وعلى هذا المستوى، نجحت الدول الغربية في إدارة هذه العملية بطريقة تتلاءم مع طبيعة نظامها السياسي، حيث توجد هناك ضوابط وآليات لتأطير العلاقة بين المؤسّسة العسكرية والسلطة السياسية المدنية، بما يعزّز دولة المؤسّسات ويرسخ التقاليد الديمقراطية. ولكن في الدول التي تمرّ بتجارب انتقالية، خصوصاً التي كانت تديرها أنظمة هي خليط بين العسكري والمدني، لم تتمكّن من إيجاد شروط انتقال سلس للسلطة، بسبب عسكرة السياسة والاقتصاد والمجتمع والدولة والمؤسّسات، وعادة ما تكون هذه المظاهر مرتبطة بالأنظمة الاستبدادية.

هيمنة الطابع العسكري على الحياة العامة، وتحوّل الجيش إلى ثابت بنيوي وفاعل مركزي ومحوري، وتحكّمه في مفاصل الدولة، أمور تحول المجتمع إلى ثكنة عسكرية كبيرة، وتشكّل تهديداً حقيقياً على الخاصية المدنية للدولة. ولذلك، إذا ما وجدت العسكرة شروط قيامها وتجذّرها، فهي تشكّل ضربة قاضية لمفهوم دولة القانون والمؤسّسات وفصل السلطات، وتلغي مطلقاً أي دور للمجتمع المدني ومؤسّسات الوساطة، بصفتهما قوتين موازيتين لمؤسسة العسكر. وتعتبر هذه الظاهرة عائقاً أساسياً أمام أي تحوّل ديمقراطي حقيقي، كما هو الشأن بالنسبة للسودان الذي نجح فيه جنرالان في تدمير البلاد، وإجهاض ما راهنت عليه الثورة الشعبية عام 2019.

مسلسل الانهيارات السياسية والاقتصادية والمؤسّساتية يكاد يكون ثابتاً بنيوياً في دول عدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

النقيض الموضوعي والبديل المنطقي للحالة السودانية يكمن في ضرورة اتّفاق أطراف الصراع الدموي والمسلّح على بناء دولة جديدة بوثيقة دستورية متطوّرة وعاكسة لمختلف الحساسيات السياسية والفكرية والمكوّنات العرقية والمجالية، شريطة أن تقتنع أطراف الأزمة الحالية بالتخلي طواعية عن أية مسؤولية، وأن تخضع المؤسّسة العسكرية لرقابة سلطة مدنية، بعد تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة، وبأن الحل لن يكون أبداً بيدها ما دامت هي التي تسبّبت في الوضع الحالي، وزجّت شعباً وبلداً بأكمله في نفق مظلم يصعب التكهن بمآلاته.

إحداث قطيعة مع الوضع الحالي بكل أبعاده المأساوية والكارثية أمرٌ في صلب صياغة شكل آخر لسودان ديمقراطي تعدّدي، تقرّ فيه أية سلطة تُمسك بزمام الأمور في المستقبل بضرورة احترام حقوق الإنسان التي لا تقبل التجزئة، ومفهوم المواطنة، وحقوق الأقليات، والحقوق الثقافية واللغوية، ومبدأ التداول السلمي على السلطة، وأيضاً احترام الإرادة الشعبية المعبّر عنها من خلال صناديق الاقتراع، والتأكيد على الفصل بين السطات، وضمان استقلال القضاء، والرقابة الديمقراطية على جميع المؤسّسات، والتنشئة المدنية للمجتمع. وليس هناك شك في أن إخضاع المؤسّسة العسكرية لرقابة المؤسّسة التشريعية يعدّ ركناً جوهرياً في ترسيخ سيادة السلطة المدنية على مؤسّسة الجيش، لأن ما يحتاجه السودان، وبلدان أخرى في مثل حالته، هو بناء مؤسّسة عسكرية قوية ووطنية وعصرية ومحترفة، تلم الاستراتيجيات العسكرية والتطوّرات الحاصلة في المجال، وتخضع لعملية تأهيل ثقافية وتربوية، بما يجعل المنتمين إليها يعون الرسالة الموكلة إليهم، ومختلف المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

والأكثر ألماً بسبب ما يحدث في المنطقة أن مسلسل الانهيارات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية يكاد يكون ثابتاً بنيوياً في دول عدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والمثير أن يتحوّل هذا المشهد إلى اختيار استراتيجي لدى فرقاء الصراع ومنتجي الحروب، عوض التصدّي للأزمات، واحتواء التوترات، وتفادي تمزق الأوطان، ونشوب الحروب الأهلية. وبدل الانكباب على بلورة تفاهمات وتوافقات ناجعة وجامعة، وحلول دائمة وقارّة للنهوض بشتى الخدمات المعطّلة، وتغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي بلغت درجة من الاستفحال والتفاقم غير المسبوق، فضّل مدمرو الأوطان وناسفو البنيات التحتية، ومجهضو الثورات الشعبية، الانتصار للفوضى والتسيّب والبلطجة، غير مكترثين بالتداعيات الخطيرة لهذه المغامرات الرعناء، المرتهنة لمنطق الحساسيات الشخصية، وتصفية الحسابات الأيديولوجية والمذهبية والطائفية والقبلية والمليشياوية وتنازع المصالح الاقتصادية.