الثورة وتعقيم المجتمعات

قد لا نفهم ما جرى في المنطقة خلال العقد المنصرم، لا اليوم ولا غدًا، لأنه يحتاج سنوات طويلة لنكتشف طبقاته السميكة، خصوصا إذا كنا نقصد بالفهم الرواية التاريخية العميقة لما جرى خلال هذا العقد. ولا شك في أن بعض أهم معطيات اللحظة التاريخية التي أدّت إلى ما أدّت إليه ستدفن مع ضحايا هذه الحرب، ولكن الفهم لن يكتمل قبل أن تكتمل العملية التاريخية التي أعتقد أننا لا نزال في خضمها.

ما جرى يحتاج إلى كثير من الدراسة، وإلى وقت طويل لتفسيره، على الرغم من ذلك، فإن المعطيات الأولية المتوفرة تطرح طيفًا واسعًا من الأسئلة التفسيرية التي تجعلنا نقترب من فهم الحالة العربية أو تفسيرها، والتي تجعلنا، إلى حد ما، نفهم السياق الانهياري للمنطقة بأسرها، ونقول إن العملية ما تزال غير مكتملة.

ليست نتائج الثورات العربية وليدة اللحظة التي تنفجر فيها على أهميتها، لكنها وليدة مجموعة متنوعة من الظروف، أهمها السياق التاريخي الذي ولدت فيه، وثورة من هي؟ وبهذا المعنى، يمكن السؤال: هل كانت الثورات العربية إجابة على أسئلة مستقبل العالم العربي؟ وهل كان هناك خيار آخر قد يؤدّي إلى مستقبل أفضل، وبكلفة بشرية أقل؟

أدرك جيدًا أنه ليس من السهل الإجابة على هذه الأسئلة، في ظل حالة عدم الاستقرار وعدم اليقين التي تعيشها المنطقة. ولأني أعتقد أن الخيارات التاريخية للمنطقة لم تحسم بعد أيضًا، على الرغم من الكلفة البشرية الهائلة التي دفعتها شعوب المنطقة، ويبدو كأنها ثمن مجاني لإنجاز هدف مستحيل في المنطقة، كما يدّعى معدّو الثورات، بوصفها جلبت الخراب إلى المنطقة.

الثورات ضرورية من أجل تفكيك الطغيان في المنطقة، والتي لا مستقبل لها من دون هذا التفكيك

النظر في السياق التاريخي لتجربة دول الاستبداد العربي، مقارنة بغيرها من الأنظمة الاستبدادية في العالم، يجعلنا نلاحظ أن حجم التجريف السياسي والاجتماعي وإعادة هيكلة البشر اقتصاديًا الذي تعرّضت له دول المنطقة، بإجراءات قمعية في غاية القسوة، ألغت السياسة والقوى السياسية العاملة في هذه الدولة، واستطاعت من خلالها خصي مجتمعاتها، تحت شعاراتٍ كبيرة في مواجهة العدو. وبذلك تمت إعادة هندسة المجتمعات العربية، إلى حد كبير، خلال العقود التالية لمنتصف السبعينيات، حيث ظهرت الأنظمة الاستبدادية أكثر استقرارًا، بانتهاء الانقلابات العسكرية، وبمصالحة ما بين الدول الاستبدادية القومية والأنظمة التقليدية الخليجية بعد حرب أكتوبر في العام 1973، بعد أن وصل الصراع بين الطرفين إلى حصول حرب اليمن التي استنزفت النظام الناصري، وكانت جزئيًا سببًا في هزيمة 1967. هذه المصالحة التي جعلت الأموال الخليجية، بعد ارتفاع أسعار النفط، بسبب حرب أكتوبر، تتدفق باتجاه مصر وسورية بعد الحرب، وساهمت هذه المساعدات في المزيد من تركيع هذه المجتمعات، التي دخلت مرحلة إضافية من التجريف الاجتماعي وإعادة توزيع الثروات في هذه البلدان. وتأثير هذه الأموال وتوظيفه من السلطات ترك أثرًا هائلًا في مسار هذه البلدان، والذي لم ينقطع حتى بعد تراجع تدفق هذه الأموال بعد الحرب الإيرانية العراقية، وكلفة هذه الحرب التي تحملت دول الخليج جزءا منها، وتراجع أسعار النفط إلى الحد الأدنى في مطلع الثمانينيات. ما أنتجته هذه الفترة من معطياتٍ سياسيةٍ واجتماعية، كان الأساس المكون الذي استقرت عليه دول الاستبداد العربي في النموذجين، المصري والسوري. وهو ما سمح للسلطات في البلدين بإعادة هيكلة المجتمعات، بالقبض على النخب فيها، ليس القبض على المجتمع عبر أدوات القمع وإلغاء السياسة فحسب، بل بالقبض على المجتمع، من خلال القبض على الموارد والتحكم التفصيلي فيها، وأصبحت المتحكّم من سيصعد في هرم السلطة المالي بمنحة، ومن سيتم تحطيمه ودفعه إلى الإفلاس، على اعتبار الترابط الهائل بين المال والسلطة عبر الأقنية الأمامية والخلفية التي تجعل الواجهة السياسية والاقتصادية، أقرب لمسرح العرائس، حيث هذه العرائس مربوطة بخيوط ظاهرة وغير ظاهرة في قبضة الديكتاتور عبر أجهزة المخابرات. بذلك أصبحت حياة الناس مكشوفة للتحكّم الفجّ من السلطة، بصرف النظر عن المكانة السياسية والاجتماعية لهؤلاء الناس. ومع تجفيف البيئة السياسية في هذه البلدان، ظهرت السلطات بوصفها صانعة البلد، وليست صنيعة البلدان.

لقد تم تحطيم هذه البلدان، بذلك نجا طغاتها من ثورات الديمقراطية السابقة التي لم تصب المنطقة بالعدوى، خصوصا الثورات التي شهدتها الدول الاشتراكية السابقة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، والتي ظهرت وقتها دول المنطقة تملك كل العوامل الموضوعية للانفجار، لكن ذلك لم يحدث. ففي وقتٍ تراجع فيه الاستبداد في العالم كله، في أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وآسيا، ظهر الاستبداد في المنطقة أكثر رسوخًا واستقرارًا من أي مكان آخر في العالم، وكأنه تجسيد لنمط "الاستبداد الشرقي" كمكوّن طبيعي للمنطقة، بوصفه العلاج لها، لا بوصفه واقعا رديئا يحتاج تجاوزا.

جاءت الثورات العربية كضرورة تاريخية لتجاوز المستنقع الذي عاشته المنطقة طويلً

مع التحولات التي شهدتها المنطقة من احتلال العراق الكويت، إلى الحرب الأميركية الأولى على العراق، إلى الحرب الأميركية الثانية، ظهرت المنطقة وكأنها خارج العالم، مجرّد مستنقع مستسلم لطغاته، وغير قادر على فعل أي شيء، مجتمعات مهزومة أمام سلطات طاغية، لا تتعامل مع أوطانها سوى كمزارع، فيصبح الوطن، ومن عليه، ملك الطاغية ومحكوما بمزاجه. ولأنه يبني الدولة/ المزرعة على صورته، فهو يخترقها على كل المستويات، ويصبح كل شيء مرتبطا به، ولا فكاك لمؤسسات الدولة من وجوده الطاغي. قد يكون هذا كله جعل التغيير في المنطقة أكثر صعوبةً، وأفشل الثورات العربية في موجتها الأولى التي كشفت أن الخراب الذي تسبب فيه الطغاة للدول في المنطقة أكبر من أن يُعالج بثورات عاجلة، فهو يحتاج إلى تكنيس كل الإرث العميق الذي تركه الطغاة في عمق المجتمعات التي حكموها عقودا. ففي جانبها الكاشف، سلطت الثورات العربية الضوء على قاع جبل الجليد الذي أخفاه الطغاة، والتي بنت كتلة هائلة ضارّة تراكمت خلال عقود، فرّغت الدولة من كل معنى، لذلك انهارت الدولة كنمر من ورق في ليبيا واليمن، وإلى حد ما في سورية.

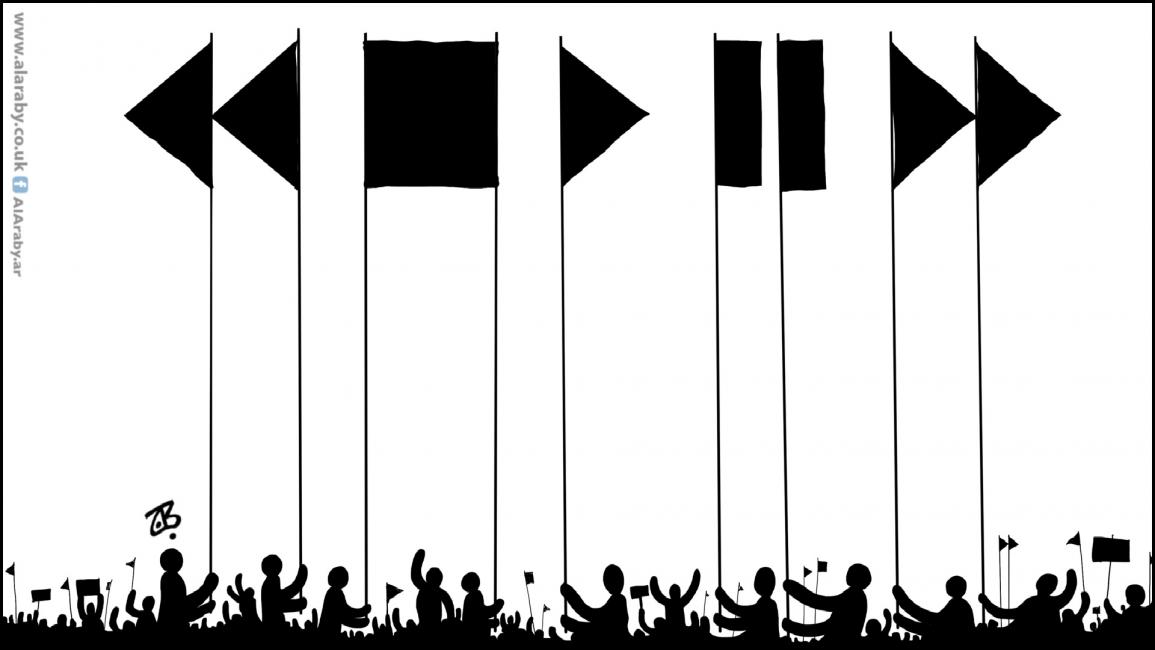

جاءت الثورات العربية كضرورة تاريخية لتجاوز المستنقع الذي عاشته المنطقة طويلًا. صحيح أن الثمن كان غاليًا جدًا، وتظهر اليوم كأنها انتكاسة إلى الخلف في الدول التي شهدت هذه الثورات. لكن الثورات ضرورية من أجل تفكيك الطغيان في المنطقة، والتي لا مستقبل لها من دون هذا التفكيك. بالتأكيد، الثورات العربية لم تنجح بعد، لكن الأكيد أيضًا أن الطغيان جعل أي تطور سلمي في المنطقة قبل الثورات مستحيلًا. الثورات العربية بحاجةٍ إلى استكمال، لأن العيش في واقع الحال غير ممكن، والعودة إلى الماضي مستحيل، لذلك المستقبل يحتاج إلى الثورة وخيالها الجامح، لينتصر على الخراب المعمّم.