الحب في زمن السيسي

لو كان غابرييل غارسيا ماركيز لا يزال يعيش بينا، وأتعسه زمانه بالمرور على مصر السيسية المعسكرة، فأغلب الظن أنه كان سيتحفنا برواية موجعة عنوانها" الحب في زمن السيسي" على غرار روايته ذائعة الصيت التي صدرت في ثمانينات القرن الماضي "الحب في زمن الكوليرا".

لا شك أن ماركيز كان سيجد مادة خام تصلح لتأليف رواية، تنتمي إلى" الواقعية السحرية" أكثر جلداً للذات الإنسانية التي تعلوها أتربة القبح والظلم والألم. كان يمكنه أن يسرد مأساة "أحمد وهبة" التي لا تقل إثارتها عن دراما الحبيبن اللذين اختطف الزمان السياسي والاجتماعي قصة حبهما، وفرّقهما سبعين عاماً، كما ورد في روايته الأشهر عن" فلورنتينو وفرمينا".

يسرد أحد أصدقاء هبة وأحمد مأساتهما في زمن الانقلاب، فيقول إن السلطة، العسكرية الرومانسية للغاية، اختطفت أحمد وحبسته احتياطيا ثلاث سنوات، ثم أنعمت عليه بحكم بالإعدام، ولم تسمح لأحد بزيارته.

أربع سنوات تحاول هبة أن ترى خطيبها، من دون جدوى، حتى جاءتها فكرة أن تتخفى بين أهالي مسجون زميل له، في أثناء ذهابهما إلى أداء امتحان في الجامعة، يدين في قيد واحد.

كان منتهى أحلام هبة أن يراها أحمد من خلف أسلاك شباك سيارة الترحيلات، وهي تشقّ طريقها عائدة بالمساجين إلى السجن. توجهت هبة، صحبة فتاة أخرى، يتقاسم والدها "كلبش السجن" مع أحمد خطيبها، وتحققت المعجزة، بموافقة اللواء المسؤول عن الترحيلة، أن يرى المسجون أحمد خطيبته، دقيقة واحدة.

يحكي صاحب الرواية إنه مع قسوة المشهد، وإنسانيته المفرطة في آن، راوغت دمعة شاردة عيون سيادة اللواء، وكادت تسقط أمام المتابعين لما يجري.

يمكن لماركيز، لو عاد وزارنا، أن يكتب عن الفتيان الصغار الذين اختطفهم السيسي من حضن حكايات الحلم الأول، وعن الفتيات اللاتي ترملن قبل الزفاف، وعن الأطفال الذين جاءوا إلى هذا العالم، فلم يجدوا آباءهم، إذ كان طائر الحب، على الطريقة السيسية المبتذلة، قد اختطفهم من "رابعة العدوية" وأخواتها من المذابح.

كان يمكن لنقاد رواية ماركيز، الافتراضية، عن الحب في زمن السيسي أن يبحثوا صحة مقولة إن أفدح خسائر ذلك الذى جرى فى 30 يونيو أنه جعل مصر أقل إنسانيةً ونبلا، إذ صارت الجلود أكثر سماكةً، والضمائر أكثر بلادة، والبصائر تحت البيادة، بحيث لم يعد الدم يستفز بعضهم، أو يهز إنسانيتهم التي كانت.

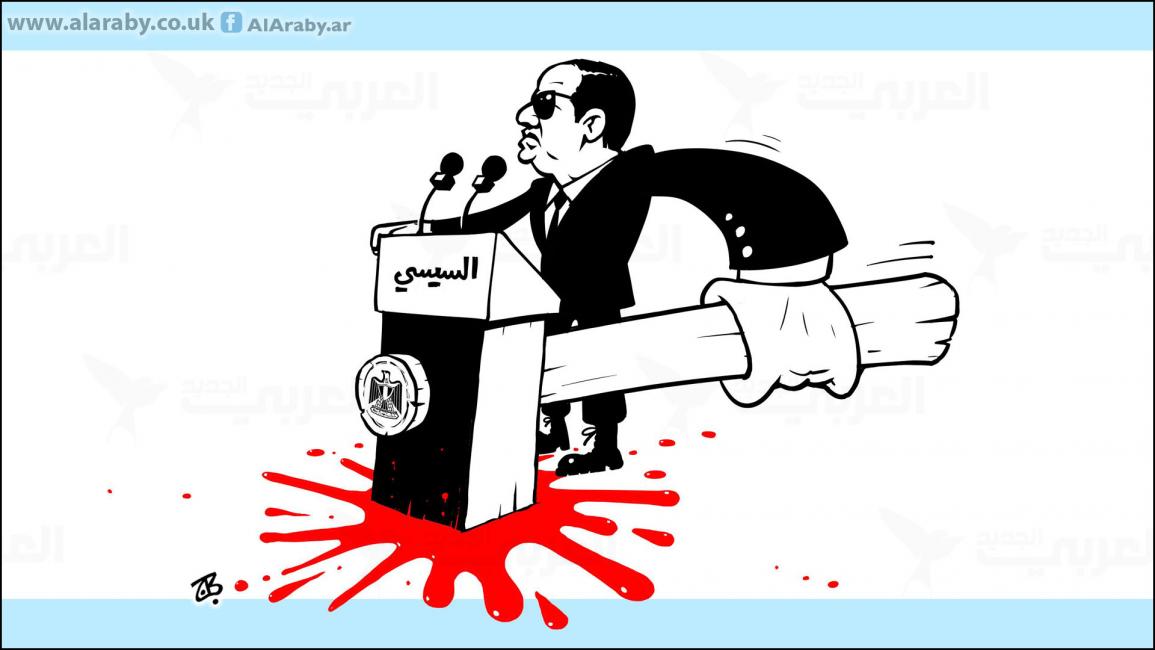

قلت سابقاً إن نظام السيسي يحيا على مخزون هائل من الكراهية المجتمعية، يزرعها ويرويها بالدم ويحصدها ويغلفها، ويصدّرها إلى المواطنين والخارج.

يطلق هجانة القبح والبذاءة كل ساعة، لكي يضمن وصول كميات الكراهية إلى المنازل، فيتحول المجتمع إلى غاباتٍ مفتوحة للقتل وللانتقام وللتشفي. وكلما قل المخزون، سارع إلى إعادة تعبئة مستودعات الكراهية، في الداخل، واللجوء إلى تسخين العلاقة الحميمية مع الكيان الصهيوني، وكل بارونات العنصرية والحقد في الخارج.

كان شغل السيسي الشاغل، منذ البداية، أن يبدّد طاقة مصر الروحية والإنسانية، فالمواطن الصالح عنده هو المواطن الوغد، المتيّم بالدماء، الذي لا تطربه إلا صرخات التعذيب، ويتلذّذ بمفهوم بنوعية فاسدة من حب الوطن، هي الأبشع على الإطلاق، تجعل من الولاء لجلاديه وباعه أرضه، وخُدَٓام أعدائه، العاطفة القومية الأولى. وهنا يصبح القاتل فتى الأحلام في عيون الذين تعلموا الحب الشرير على يديه، وتربحوا به، لتصبح عبارة "اغمز بعينك نحن ملك يمينك" هي قصيدة العشق الاستثنائية، وتصير أمنية الشحط ذي الشارب أن يكون امرأة، تُقٓطِّع أصابعها وشعرها، اشتعالاً بعشق الزعيم، عنواناً لحب الوطن.

يقول لنا التاريخ إنه ليس أكثر بؤساً من أمةٍ منهارة أخلاقياً، ذلك أن الأمم تنهزم عسكريا، فتستطيع النهوض، بعد حين، من كبوتها، وتنهار اقتصاديا، فيمكن انتشالها، بمساعدات الخارج وجهد الداخل، لكن الأمم حين تنهزم أخلاقياً وإنسانياً، لا تقوم لها قائمةٌ بسهولة، خصوصاً إذا كان مثقفوها وعلماؤها تحت الردم.

سيزول هذا الانقلاب، حتماً، لكن الأصعب إزالة آثاره على الشخصية المصرية، وأكرّر هنا أن المهمة الأصعب إيجاد طريقة لمعالجة الفوالق الرهيبة التي أصابت عمق المجتمع، والتفكير في ترميم ما تصدّع، وبناء ما تهدم نفسيا وسلوكيا، وتفكيك هذا الجحيم الذي زرعوه في قلب المستقبل.