الرعاية الأوروبية للسلطوية والاستعمار في فلسطين

منذ دخل اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ في 1993، استثمر الاتحاد الأوروبي ككل، ودول أعضاء فيه بصورة فردية، المليارات، بهدف إرساء أسس قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة. ولكن توسع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض المحتلة جعل فكرة الدولة الفلسطينية أكثر قليلاً من مجرّد خرافة.

ومع ضمور عملية بناء الدولة، اكتسبت عملية فرض الأمن والنهج والإصلاحات الأمنية قوة دفع متجدّدة، لتعلو على حساب المبادرات والنهج التي تسعى إلى تعزيز الديمقراطية، إذ تَركّز جزء كبير من المساعدات المالية الأوروبية لإصلاحات "الحوكمة الرشيدة"، وعلى إصلاح قطاع الأمن خصوصاً، والذي يستهلك ما يقارب المليار دولار من الموازنة السنوية للسلطة الفلسطينية، ويتلقى نحو 30% من إجمالي المساعدات الدولية المخصصة للفلسطينيين.

وأحدث هذا "الاستثمار في السلام"، كما يحب تسميته مجتمع المانحين الدوليين، أوجه قصور هيكلية عميقة في أسلوب الحكم والحوكمة، وحتى في فهم ماهية فكرة السلام. إذ أضحى "السلام" مجرّد وظيفة للعمليات والتدخلات "المدفوعة أمنياً"، لتشكل محرّك التدخل الخارجي لبناء الدولة في ظل الاستعمار، فحتى شكل الأمن الذي تم تصوره استُمدّ بوضوح تام من رؤية المستعمِرين، خلافاً لحاجات المستعمَرين وحقوقهم، فالأمن أضحى أمن المستعمِر، والسلام هو ذاك الذي يخطّه المستعمِر نفسه، وهو يمارس الاستعمار في الوقت نفسه، وعلى المستعمَر التكيف سياساً ومؤسساتياً مع هذا المنطق السوريالي الأعوج.

يتجنّب الفاعلون أساس القضية وجذرها، ويشغلون أنفسهم (والفلسطينيون معهم) بالقشور على حساب الجوهر

وعليه، توسّعت المؤسسة الأمنية الفلسطينية وتمدّدت لتوظف ما يقارب 83,276 فرداً في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 312 من ضباط الأركان (232 بإمرة السلطة و80 بإمرة حركة حماس). وتجدر الإشارة إلى أن لدى الجيش الأميركي بأكمله 410 من مثل هؤلاء الجنرالات. أما نسبة أفراد الأمن إلى السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة فتصل إلى 1,48%، بمعنى أن هنالك عنصر أمن واحداً لكل 48 فلسطينياً، وهي من أعلى النسب في العالم.

أمام هذه المعطيات، أصرّ الاتحاد الأوروبي ودوله على أن تدخلاتهما تقنية ومحايدة في جوهرها في عملية إصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، وأن الهدف هو إضفاء الطابع الاحترافي على أداء المؤسسة الأمنية الفلسطينية شرطاً مسبقاً لعملية لبناء السلام و"استثماراً" في عملية السلام. وبهذا، فقد خلطوا وطمسوا الخطوط المفاهيمية والعملية الفاصلة بين مجموعة من الأضداد، كالقمع مقابل الأمن، والعنف مقابل المقاومة، والشرعية مقابل السلطوية. وبهذا الخلط المقصود، يتجنّب الفاعلون أساس القضية وجذرها، ويشغلون أنفسهم (والفلسطينيون معهم) بالقشور على حساب الجوهر، وتصبح أساليب تغطية الاستعمار وصناعة السلام والمهننة الأمنية واحتراف السلطوية في طليعة القضايا.

ينمّ هذا الإصرار الأوروبي المبتذل عن سذاجة وسطحية مفرطتين، في ظل فشله في فهم الآثار السياسية والحاكمية المترتبة على تدخلاته وإدراكها. هذا الفشل المقصود، بحكم التصميم التدخلاتي، لا يجني نتيجةً محايدةً أو متعادلة، بل يسبب حجم الضرّر ويغذيه ويزيده، فقد أضحى الفاعلون الرسميون الأوروبيون، بسبب تدخلاته ومساعداتهم وبرامجهم وأثرها "لبناء القدرات" التي تطيل في أمد مشروع إسرائيل الاستعماري، جزءاً أصيلاً من المشكلة.

آن الأوان لتعرية غطاء بناء الدولة الذي يتبنّاه الفاعلون الأوروبيون

كذلك، من المهم التذكير ببديهيات العمل في ظل السياق الاستعماري، وفي ظل ميزان المنطق المقلوب: إن عملية الإصلاح الأمني تتعدّى البعد والهدف الفني والتقني الذي يسعى إلى تطبيق برامج "بناء القدرات"، عندما تصبح، في جوهرها، عملية تسعى إلى تجريم المقاومة وتعزيز أسس السلطوية والاستبداد، فالإصلاح الذي يساهم، بشكل مباشر، في "احتراف" السلطوية ومهننتها" هو أبعد ما يكون عن الإصلاح الهادف إلى تعزيز أسس الدمقرطة والحكم الرشيد. وبالتالي، يظهر التدخل الأوروبي بوضوح، وخصوصاً في القطاع الأمني، محدودية النُّهُج غير السياسية والتكنوقراطية والفنية عند تطبيقها في أماكن مسيّسةٍ للغاية، وقد آن الأوان للاعتراف بذلك، إذ لا يمكن تنفيذه بمعزل عن السياق التاريخي أو السياسي الأوسع، فهذه النُّهج من خلال فشلها في تقديم تقييم نقدي بما فيه الكفاية لعلاقات القوة غير المتوازنة، تعمل، في النهاية، كوسيلة لإعادة إنتاج السلطات السائدة المستبدّة وأساليب استبدادها، وإنْ تغطت هذه الأساليب بغطاء "المهنية والاحتراف والعصرية".

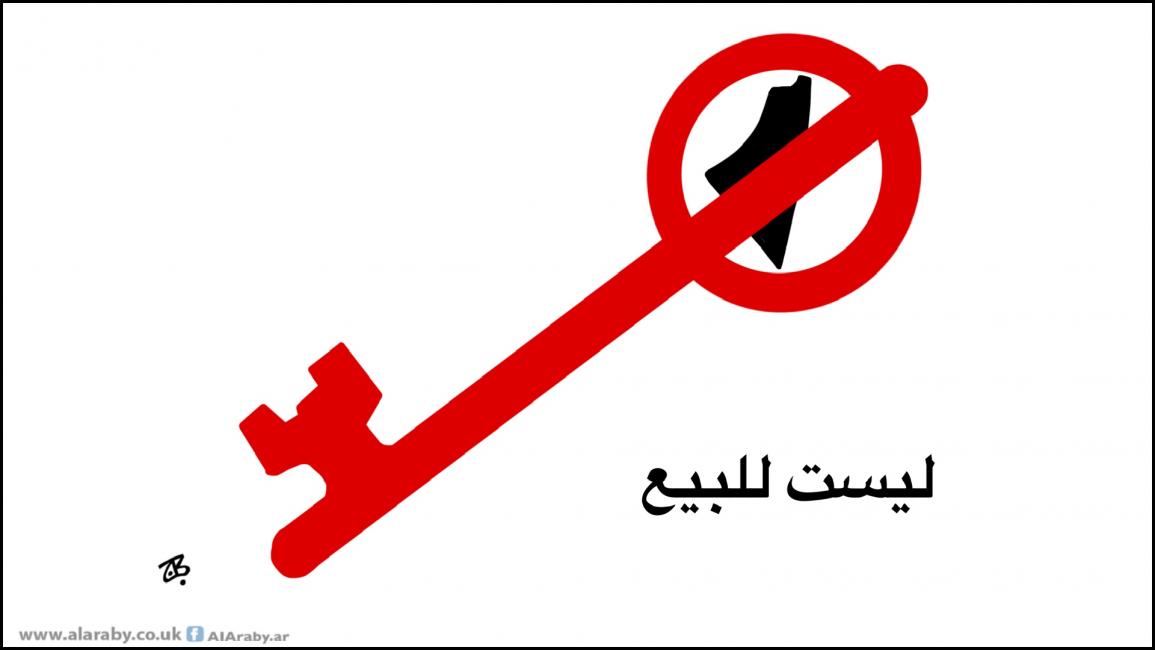

وعليه، لا تعدو رؤية الفاعلين الأوروبيين إلى السلام المدفوع أمنياً أن تكون مجرّد تكرار مبتذل، واستمرار للديناميات الاستعمارية القائمة. الفحص النقدي الدقيق المستمر لأثر التدخلات الخارجية، المقصودة وغير المقصودة، شرط مسبق واضح، إذا ما أراد الفاعلون الأوروبيون كسر حلقة الفشل والإضرار، وأن يصبحوا جزءاً من الحل، بدلاً من أن يكونوا جزءاً من المشكلة. فقد سئم الفلسطينيون وضجروا من الرعاية الأوروبية للسلطوية والاستعمار، وقد آن أوان التفكيك الممنهج لديناميات القوة السائدة، وآن الأوان لتعرية غطاء بناء الدولة الذي يتبنّاه الفاعلون الأوروبيون، للتغطية على ضرر فعلهم، والتستر خلف نهج "النوايا الطيبة" و"التبعات غير المقصودة". وهذا ميدان إضافي للفعل والمواجهة لجيل قادة المستقبل الصاعد في فلسطين.