النفط وحرب اليمن على طاولة بايدن

من إسرائيل إلى السعودية، يتّجه مسار الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي، جو بايدن، نحو إعادة رسم خريطة المصالح الأميركية، إذ تفرض التحدّيات التي تواجهها إدارة بايدن عليها، لا تمتين علاقتها بحلفائها التقليديين فقط، بل مواءمة سياستهم وفق الرؤية الأميركية الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط؛ فمن تشكيل محور أمني إقليمي من حلفائها، متعدّد الأهداف، إلى دفع دول عربية أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل، وقبلها الضغط على الدول الخليجية، لزيادة ضخ إنتاجها النفطي، ومن ثم تحييد حرب الطاقة في الصراع الأميركي مع روسيا، ومع أن السياسة الأميركية تقوم، كالعادة، على افتراض أن عدو أميركا هو عدو الآخرين، فإن نجاح هذه السياسة قد تعوقه خيارات حلفائها في هذه المرحلة.

يشكّل أمن دولة إسرائيل عماد الإستراتيجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، والموجّه لسياستها التاريخية، ولذلك لا تخرج سياسة إدارة الرئيس بايدن عن الرؤية الأميركية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الذي يعني أمن إسرائيل وحمايتها مقابل تبرير الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومن ثم تهدف زيارة بايدن المرتقبة إلى إسرائيل إلى بناء محور أمني إقليمي، لضمان أمن إسرائيل أولا، وتفعيل اتفاقيات أمنية واقتصادية بين الدول المطبّعة وإسرائيل، وتوسيع نطاق التطبيع إلى دول أخرى في منطقة الخليج. ولذلك تحتلّ زيارة السعودية أهمية متعددة، كون السعودية حجر الزاوية في السياسة الأميركية الجديدة حيال الشرق الأوسط، ومدخلا لاستعادة الدور الأميركي في منطقة الخليج، إذ ضحّت سياسة إدارة بايدن، إلى حد ما، بمصالح حلفائها، وهو ما أدّى إلى تضارب أولوياتهم حيال قضايا إقليمية ودولية. كما أن حرص إدارة بايدن على تغيير معادلة الحرب الروسية في أوكرانيا يفرض عليها استرضاء حلفائها في الخليج لمواجهة هذه التحدّيات، إلى جانب فشل الإدارة الأميركية في تقدير التبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، وهو ما ضاعف من مسؤوليتها قوة عالمية، إذ إن تذبذب أسعار النفط والغاز والتضخّم الاقتصادي، بما في ذلك نقص إمدادات القمح والغذاء، كل هذا يجعل الإدارة الأميركية شريكة بتداعياتها الاقتصادية والإنسانية، فضلأ عن تعثر إحياء الاتفاق النووي مع إيران. ومع قرب الانتخابات النصفية لمجلس الشيوخ الأميركي واستمرار أزمة الطاقة، فإن استمالة السعودية هو الخيار الذي تعوّل عليه إدارة بايدن لتجاوز إخفاقاتها.

تعوّل السعودية على دبلوماسيتها والقنوات الأممية والدولية لتخفيض الصراع مع إيران ووكلائها في المنطقة، مع تعزيز قدرتها الدفاعية

الحماية العسكرية، ومن ثم السياسية، مقابل النفط، هي جوهر السياسة الأميركية حيال حليفها في الخليج، والذي حكم علاقتهما التاريخية، إلا أن الرئيس بايدن، ولغايات أخرى، أخلّ بهذه العلاقة، إذ إن تحفظه على السياسة الداخلية للسعودية، والتي شملت الملف الحقوقي وانتهاكات حقوق الإنسان والمرأة، اتجهت، مع مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018)، إلى منحىً أكثر دراماتيكية، وذلك بتجاهل بايدن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وريثا قادما للسلطة في السعودية، على خلفية تورّطه بقتل خاشقجي. ومن زاوية أخرى، الحرب في اليمن أحد أسباب جمود العلاقة بين الحليفين، نتيجة فشل السعودية في تحقيق انتصار عسكري سريع على جماعة الحوثي، مقابل تصاعد الأزمة الإنسانية، وهو ما دفع إدارة بايدن إلى وقف الدعم العسكري واللوجستي لحرب السعودية في اليمن، وشطب جماعة الحوثي من القائمة الأميركية للإرهاب. ومع أن إدارة بايدن حاولت، لاحقاً، المواءمة بين سياستها التي تهدف إلى وقف الحرب وضمان أمن حليفها، وذلك باستئناف بيع الأسلحة للسعودية، وتأكيد حق السعودية بالدفاع عن أراضيها من هجمات جماعة الحوثي، فإن حليفها هو من حصد مرارة السياسة الأميركية في اليمن، إذ فقدت السعودية غطاء دولياً لتبرير حربها في اليمن، مقابل استمرار هجمات الجماعة على أراضيها. وإذا كانت الحاجة الأميركية للنفط السعودي قد دفعت الرئيس بايدن إلى التفكير بإعادة ترميم علاقته بالسعودية، بما في ذلك الاعتراف بولي العهد، فان تغيير السياسة الأميركية حيال حليفها لا يعدّ تنازلا سياسياً فقط، بل تضحية بتعهدات بايدن حيال حقوق الإنسان في السعودية، وقبلها دفع مسار الصراع في اليمن وفق مصالح حليفها، بما يؤدّي إلى انتشال السعودية من المستنقع اليمني.

تعوّل إدارة بايدن على الملف اليمني لتحقيق انتصار سياسي على عدّة مستويات: الإيفاء بتعهّده فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، وقف الحرب، والأهم ضمان خروج آمن لحليفها السعودي بتشكيل المجلس الرئاسي ضمنت الإدارة الأميركية سلطة محلية تضم القوى العسكرية من حلفاء الرياض وأبوظبي، مقابل فرض هدنة وقف إطلاق النار وتمديدها، وتلبيتها الاشتراطات الإنسانية لجماعة الحوثي، من فتح مطار صنعاء إلى زيادة دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة.

ومن ثم يهدف الرئيس الأميركي، في زيارته المملكة، بدفع حليفه وجماعة الحوثي عبر القنوات العُمانية إلى تحويل هدنة وقف إطلاق النار التي تنتهي بمطلع الشهر المقبل (أغسطس/ آب) إلى وقف دائم للحرب، وإجبار الجماعة على فتح منافذ تعز، ومن ثم فرض تسوية بين أطراف الصراع تعتمد على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي حال تعذّر ذلك، تراهن إدارة بايدن على إقامة نظام حوثي مرن في المناطق التي يسيطر عليها، مقابل سلطة المجلس الرئاسي في المناطق الأخرى، بحيث تضمن إدارة بايدن وجود سلطة محلية تؤمن الملاحة في البحر الأحمر، إلى جانب، وهو الأهم، ضمان حماية الحدود السعودية من خلال إدارة تفاهمات بين جماعة الحوثي والسعودية. على أن ذلك، وإن بدت الخطوط العريضة التي قد يضعها الرئيس بايدن على طاولة السعودية لطبيعة حل الأزمة اليمنية، فإنها، وبعيدا عن كونها لا تدفع بوقف الحرب في اليمن، بل تمزيقه، فلا ضمانات تؤكّد قبول جماعة الحوثي هذا الحل، خصوصا أن التوجه الأميركي حيال إيران قد يدفع بتحريك أدواتها في المستقبل. ومن جهة أخرى، فإن سياقات العلاقة الأميركية - السعودية منذ مجيء الرئيس بايدن إلى السلطة تجعل الأخيرة أقل استرخاءً في التعاطي مع السياسة الأميركية الجديدة، بحيث قد تتحرّك وفق خياراتها، سواء في إدارة الملف اليمني أو في مواجهة تحدّياتها الأمنية في الإقليم.

النفط ليس مقابل حماية حلفاء أميركا في الخليج، بل مقابل ترجيح كفة أميركا وحلفائها الأوروبيين في حرب أوكرانيا

يبدو الاتجاه نحو الإقليم خياراً سعودياً استراتيجياً في هذه المرحلة، وذلك لإعادة ضبط علاقتها بمحيطها ومواجهة مخاطر تهديدات أمنها القومي، مع الاحتفاط بموقعها المركزي في مجالٍ تتعدّد فيه قوى إقليمية متنافسة، مقابل طي الخلافات البينية أو على الأقل تحييدها، إذ تتجاوز جولة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أخيرا، وشملت مصر وتركيا، الصراعات البنية، لتأكيد المصالح المشتركة، إلى جانب تكريس سلطته وريثا للعرش في السعودية. تتوازى مع ذلك إدارة السعودية علاقتها بمنافسها الإقليمي إيران، بما يؤدّي إلى تخفيض الصراع، ومع أن جولتين من اللقاءات بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين، لم تُفضيا إلى تطبيع العلاقة بين البلدين، إلا أنهما تركتا الباب مفتوحا لتحسين العلاقات الدبلوماسية، إلى جانب الوساطة العراقية النشطة لطي الخلافات بين الرياض وطهران، والتي توّجت بزيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، البلدين، وتعهّد ايران بالتهدئة في المنطقة، وأيضاً دعمها تثبيت الهدنة في اليمن، إضافة إلى طرق السعودية أبواب وكلاء إيران في المنطقة، للضغط على جماعة الحوثي للتهدئة، كلقاء مسؤولين سعوديين قيادات من حزب الله، مقابل انخراط مسؤولين سعوديين بوساطة عُمانية في محادثات مباشرة مع قيادات في جماعة الحوثي، تهدف إلى الاتفاق حول معاهدة مشتركة، تتضمّن إنشاء منطقة عازلة بمسافة ثلاثة آلاف كيلو متر، أي على طول الحدود السعودية اليمنية، وعمق 30 كلم. ومع صعوبة التكهن بأن تُفضي هذه المسارات إلى تأمين أمنها القومي، فإن السعودية تعوّل على دبلوماسيتها والقنوات الأممية والدولية لتخفيض الصراع مع إيران ووكلائها في المنطقة، مع تعزيز قدرتها الدفاعية، إذ ربما تؤكد التجربة القريبة أن حماية امنها أولوية سعودية لا أميركية. ومن جهة أخرى، حتى مع فشل إدارة بايدن في إحياء الاتفاق النووي مع إيران، بسبب اشتراطات أميركية لتحقيق مصالحها، لا مراعاة أمن حلفائها، فإن حرصها على الاستفادة من النفط الإيراني جعلها تغضّ الطرف عن بيعه في السوق السوداء بديلا للنفط الروسي، ومن ثم، أيا ما سيكون عليه عرض الرئيس بايدن في زيارته المرتقبة المملكة، يفترض أن يلبّي مصالح حليفها.

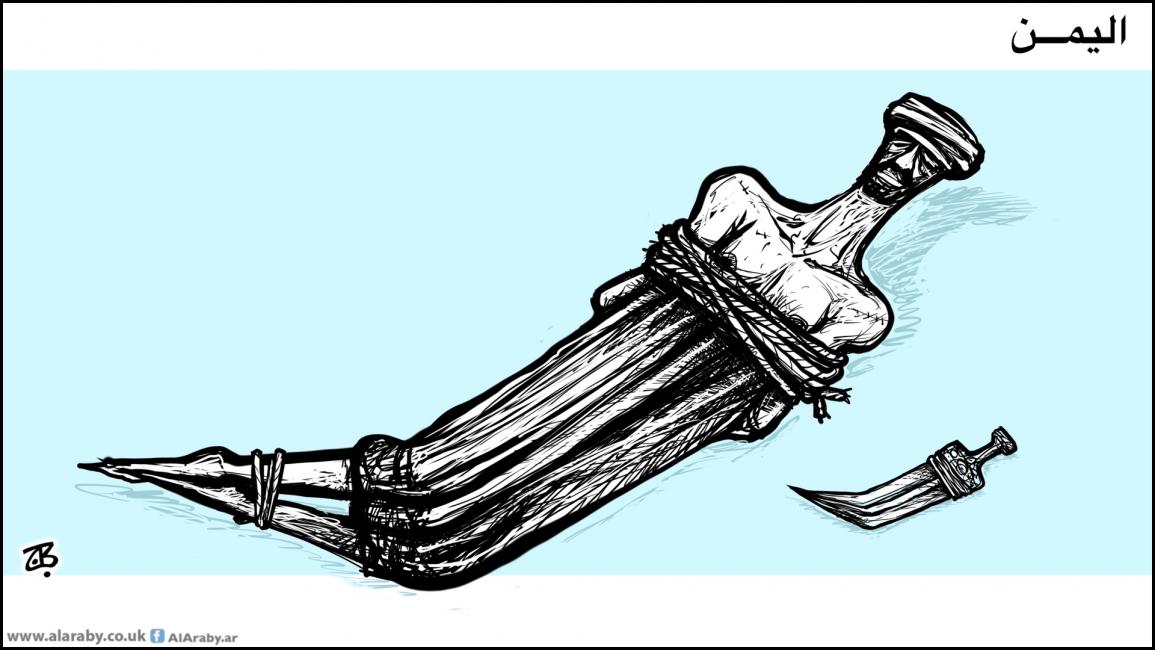

النفط ليس مقابل حماية حلفائها في الخليج، بل مقابل ترجيح كفة أميركا وحلفائها الأوروبيين في حرب أوكرانيا، النفط الفاتورة التي علي السعودية دفعها، مقابل طيّ صفحة الحرب في اليمن، وفق صيغةٍ لا تمثل مصالح اليمنيين، ومن ثم غسل جرائم كل الأطراف بحق اليمنيين. بيد أن الحرب في اوكرانيا، وإن كانت أزمة النفط والغاز والغذاء من أخطر تداعياتها الاقتصادية، فإن لها وجوها أخرى، إذ جعل حيادها في هذه الحرب السعودية في مأمن من دفع كلفة تحوّلات الصراع في أوروبا، بما في ذلك تجنيب نفسها سياسات عدائية من روسيا، إذ التزمت السعودية، بصفتها عضوا في اتفاقيات الدول المنتجة للنفط (أوبك بلاس)، بسياسة الأعضاء، ومن ثم عدم رفع إنتاجية النفط إلا وفق اتفاقهم، وهو ما نمّى مكاسبها الاقتصادية ومنحها ثقلا سياسيا في إدارة تداعيات حرب الطاقة، من ثم، فإنه في حال استجابة السعودية للمطالب الأميركية بعد زيارة جو بايدن، وزيادة ضخّ النفط، يجعلها لا تضحّي بمكاسبها فقط، وإنما تصبح جزءا من صراع دولي متعدّد المحاور قد يتجه في المستقبل إلى مسار كارثي. ومن جهة أخرى، إذا كانت إدارة بايدن تسعى إلى إنشاء حلف عسكري وأمني في منطقة الشرق الأوسط، من إسرائيل والدول العربية المطبّعة، فهذا يعني انخراط السعودية في تطبيعها مع إسرائيل، بما يتجاوز الأمني إلى الاقتصادي والسياسي والعسكري، ومن ثم الثقافي، ومن ثم دخولها في محور إقليمي واحد، مقابل محور الممانعة من إيران وحزب الله ووكلائهما في المنطقة، بما في ذلك جماعة الحوثي، وهو ما يعني ليس فقط خسارتها موقعها، كدولة إسلامية تحاول أن تكون قوةً تقود العالم السنّي، بما في ذلك قبول جرائم الإسرائيليين بحق الفلسطينيين، بل يجعلها أيضا في محط الاستهداف المباشر، مع أي تحوّلات في المنطقة.