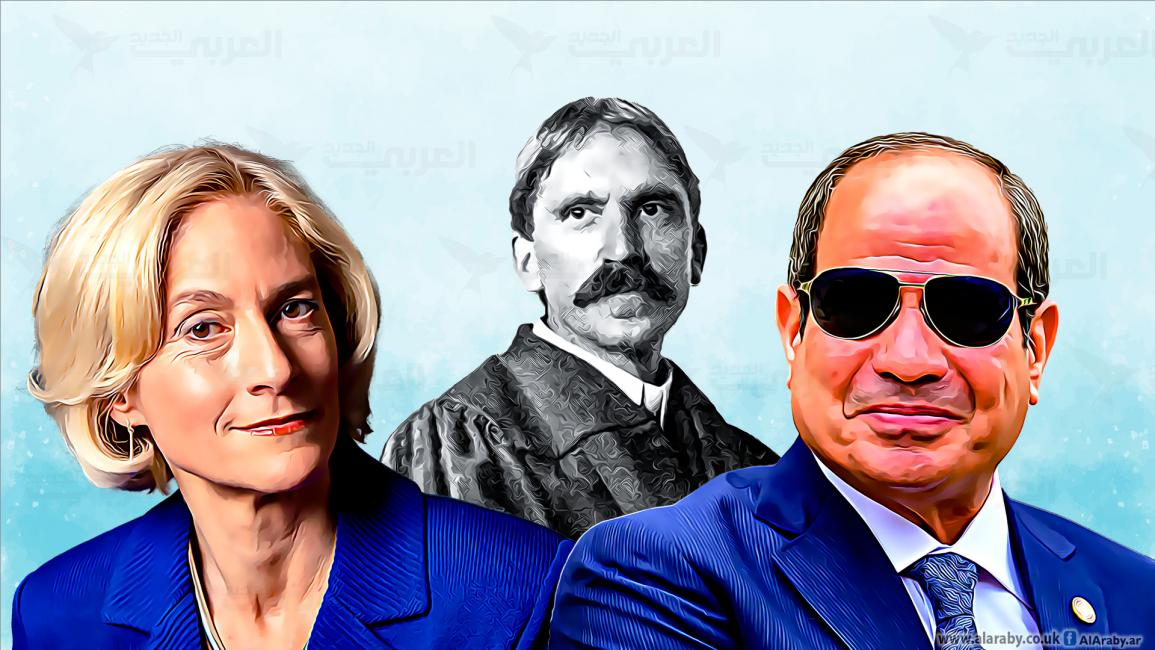

بين ديوي ونوسباوم والسيسي

لو كان الرئيسان المصريان الأسبقان، حسني مبارك وأنور السادات، قد انتقدا إقبال الطلاب على الدراسة في كلّيات العلوم الإنسانية (الفلسفة، علم الاجتماع، التاريخ، الحقوق، الأدب، اللغات، الجغرافيا، التربية، العلوم السياسية، إلخ)، لاندلعت تظاهرات ضمّت طلاباً وأساتذة ومثقّفين، ولبادر صحافيون وكُتّاب يفنّدون هذا القول ويبينون تهافته. لكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يَحلّ الصمت المُطبق فحسب، بل تطوّع بعضهم، في إطار المزايدة والتملّق، للمضي إلى أبعد مما قاله السيسي، فأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، حسام الخولي، أنّ في كلّيات الآداب تخصّصات لا يحتاجها المصريون، وطالب نائب آخر بإغلاق بعض الكلّيات النظرية، ومنها كلّيتا الآداب والحقوق.

مناط القصّة، أنّ الرئيس السيسي، في افتتاحه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أخيراً، انتقد استمرار إقبال الطلاب على الكلّيات النظرية، ودعا الأهالي إلى إلحاق أبنائهم بالكلّيات التكنولوجية التي يحتاجها سوق العمل: "قاعدين كلّكم تدخّلوا ولادكم آداب وتجارة وحقوق، مع كل التقدير... هيشتغل إيه؟... الابن يبقى زعلان منّي وزعلان من الحكومة يقول ما بتشغلوناش ليه؟". وحثّ السيسي الأهالي على دفع أولادهم إلى تعلّم البرمجة بدلاً من دخولهم كلّيات مثل الآداب والتجارة والحقوق، فالمُبرمجون، بحسب السيسي، يمكن أن يتقاضوا ما قد يصل إلى مائة ألف دولار شهرياً.

نحن أمام أزمة في الوعي، وهي أزمة يكون تأثيرها مُضاعفاً عندما تصدر من رئيس دولة كالسيسي

ليس هذا تصريحاً عابراً، فقبل عامين صرّح السيسي في كلمته في أثناء إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: "إنّ سوق العمل في مصر مش محتاج الكلام ده"، في إشارة إلى فروع التاريخ والجغرافيا، وفروع العلوم الإنسانية كافّة. وفي عام 2019، قال في احتفالية عيد العمّال إنّ المصريين يجب أن يهيئوا أبناءهم وبناتهم بشكل صحيح لسوق العمل، خلال السنوات المقبلة، فلا يجوز أن يكون لدى مصر كلّ عام مائة ألف خريج في كلّية الحقوق، ومثلهم في كلّية التجارة.

تختزل هذه التصريحات العلم والمعرفة في الجانب التقني ـ التكنولوجي فقط، وتتجاهل دور العلوم الإنسانية في النهضة الحضارية، وليس التاريخ إلا دليلاً هادياً لنا، فقد سبقت الحداثة الأوروبية، بفروعها كلّها، نهضة إنسانية خلال القرن الخامس عشر، ثم دخلت أوروبا عصر التنوير الفكري بمجاراة التطوّرات العلمية، وكذلك الحضارة الإسلامية، التي تركت بصمتها الحضارية على مستوى العالم في الفلسفة والاجتماع والفلك والطب والكيمياء، لهذا، العلوم الإنسانية والعلوم العلمية التطبيقية جناحا النهضة الحضارية. وتنبع فكرة السيسي، وهي لا تنتمي إلى التاريخ ولا إلى المعرفة، ولا حتى إلى الواقع، من ربط مُخرجات التعليم بسوق العمل المصرية لسببين: إمّا أنّ هذه السوق لا تستطيع تشغيل أولئك الدارسين في العلوم الإنسانية، بخلاف الأطباء والمهندسين، وإما أنّ العلوم الإنسانية ليست مُربحة كما هي حال العلوم العملية، وخصوصاً البرمجة والطبّ والهندسة. وفي الحالتين نحن أمام أزمة في الوعي، وهي أزمة يكون تأثيرها مُضاعفاً عندما تصدر من رئيس دولة، ويمكن أن تنحصر أزمة الوعي هذه في مسألتين: الأولى، أنّ تقدّم الدول ونهضتها مرتبطان بوفرة المال وفرص العمل. والثانية، أنّ عملية بناء الإنسان مُجتمعية ليست من اختصاص الدولة، وقد عبّر السيسي عن ذلك صراحة في 28 يوليو/ تموز 2018، عندما قال: "تفتكروا إحنا معانا عصاية سحرية لحلّ المسألة لبناء الإنسان؟ لا.. دي عملية فيها تفاعل شديد بين الإصلاح والمجتمع المستعدّ لدفع تكلفة الإصلاح".

لم تؤدّ العلوم الإنسانية في مجتمعاتنا الدور المنوط بها في تعزيز ونشر القيم الإنسانية والسياسية والاجتماعية، الكفيلة برفع مستوى الوعي لدى الشعوب

مع ذلك، في طرح السيسي شيء من الواقعية، ولكن بطريقة مشوّهة. على سبيل المثال، تنبّهت عالمة الاجتماع مارثا نوسباوم إلى تزايد الإقبال في الغرب الأوروبي والأميركي على الدراسة في الفروع العلمية على حساب دراسة العلوم الإنسانية، مشيرةً إلى أنّ أغلب أسس التعليم ومعاييره في الغرب أصبحت تنصبّ في التعليم من أجل الربح. وقد تصدّت نوسباوم، في كتابها المهم "ليس للربح: لماذا تحتاج الديمقراطية إلى الإنسانيات" (ترجمة فاطمة الشملان، جداول للنشر والترجمة والتوزيع، بيروت، 2016)، إلى هذه المسألة، مُنطلقة في ذلك من الوضع الحالي للدول الديمقراطية التي تزايدت فيها التوجّهات السياسية المُركّزة على الربح، مستعينة في دفاعها بتجربتها الطويلة والمُهمّة، واطلاعها الواسع على الفلسفة وتجربة التعليم الغربي، وغير الغربي. ولأنّ الديمقراطية تتطلّب جملة من المقومات والقيم، فإنّ تغليب قيم الربح الوطني في التعليم على حساب مهارات أساسية وحاسمة لبناء الديمقراطية، سيقود مستقبلاً إلى انتخاب آليات مفيدة ربحياً، ولكن ليس مواطنين كاملين قادرين على التفكير في الآخر، ونقد التقاليد. لهذا تجادل نوسباوم وتلحّ بقوّة على أهمية تعليم الإنسانيات والفنون في أنظمة التعليم، الأوّلي والثانوي والجامعي، لأنّه يمكّن من إنماء القدرات الأساسية للتفكير النقدي، والتأمل الجيد.

غير أن إشكالية الغرب مغايرة لإشكالاتنا في العالم العربي، فقد بلغت العلوم الإنسانية والعلمية مستوياتٍ عليا في ظلّ دولة ديمقراطية ليبرالية قائمة على القانون والمواطنة. ولن تكون لتأثيرات حدوث انزياح نحو العلوم الربحية في الغرب تداعيات سلبية مباشرة على الدولة والمجتمع، بسبب وجود بنية علمية وفلسفية وقيمية راسخة، سواء على صعيد مؤسّسات الدولة أو مؤسّسات المجتمع المدني (جامعات، أكاديميات، مؤسّسات علمية في العلوم الإنسانية) أو على الصعيد المُجتمعي، حيث قيم المواطنة والديمقراطية راسخة. في المقابل، أدّى ضعف مستوى التعليم الإنساني في عالمنا العربي، بسبب تهميش الأنظمة لهذه العلوم، إلى ضعف القيم الإنسانية، وحوّل العقل الجمعي العربي على مدار عقود إلى عقلٍ يقبل ما هو قائم على حساب ما ينبغي أن يكون.

قدّم فيلسوف التربية جون ديوي (1953) مقارَبة ثوريّة للتعليم، بدأت في الولايات المتحدة وانتشرت في دول أوروبية عدّة، فدعا إلى ضرورة العناية بالأعمال اليدوية والمهنية في المنهج المدرسي، ودعا إلى مبدأ الفعّالية في الحُصول على الخبرة والتعلّم، فالتجربة هي التي تُظهر صدق آرائنا وفرضياتنا أو خطئها. لم يقصد ديوي بالأعمال اليدوية والمهنية تلك المُرتبطة بالمهن اليدوية أو العلوم التطبيقية فقط، بل بالعلوم كلّها، بما فيها العلوم الإنسانية، ومن هنا ربطه بين التربية والديمقراطية ربطاً قوياً في كتابه "الديمقراطية والتربية" (نقله إلى العربية منى عفراوي وزكريا ميخائيل، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، 1946)، والديمقراطية عنده ليست مُجرّد شكل للحكومة، بقدر ما هي أُسلوب من الحياة المُجتمعية والخبرة المُشتركة المتبادلة، التي تتّسم بالأخذ والعطاء، وتغليب الذكاء والخبرة في حلّ الخلافات والمشكلات.

ضعف مستوى التعليم الإنساني في عالمنا العربي، بسبب تهميش الأنظمة لهذه العلوم، أدى إلى ضعف القيم الإنسانية

من هنا، لم تؤدّ العلوم الإنسانية في مجتمعاتنا الدور المنوط بها في تعزيز ونشر القيم الإنسانية والسياسية والاجتماعية، الكفيلة برفع مستوى الوعي لدى الشعوب لإنهاء الاستبداد والانتقال إلى النظام الديمقراطي والمواطنة ودولة المؤسّسات، التي تمنح الأفراد فرص تحقيق ذواتهم عبر مسارب المعرفة ومسارب المشاركة المجتمعية في الشأن العام. ليست مشكلة العالم العربي مشكلة الربحيّة ولا توسيع فرص العمل، بل بناء الإنسان الذي يتّسم بالكفاءة المهنية بقدر ما يحمل قيماً إنسانية وسياسية واجتماعية تجعل منه فرداً مواطناً قادراً على البناء، فمن دون رفع مستوى التعليم الإنساني وانتشاره لن تحدُث عملية تنمية لمفاهيم الديمقراطية والمواطنة والهوية الوطنية والقيم المجتمعية، وهذه المُهمّة مُهمّة الدول، وليست مهمة الشعوب.

وهنا تكمن الإشكالية الكبرى في مصر وعالمنا العربي، فهذه النُّظم تربط التقدم والحداثة فقط بالتطوّر الاقتصادي، فجدوى العلم مرتبط بالربح، في حين يشكّل تعزيز العلوم الإنسانية تهديداً لهذه النظم، لأنّها إذا ما نجحت في تأسيس منابر علمية وثقافية متينة وواسعة، ستسهم في رفع المستوى المعرفي والسياسي للشعوب، ولن يكون خافياً على أحد أنّ ربط العلم بالربح يعبّر عن تقديم المصلحة الذاتية للنظام على حساب المصلحة العام للمجتمع وخلاصه.

تنبّهت الخبيرة التربوية المصرية بثينة عبد الرؤوف لهذا الطرح المُخيف، حين قالت: "الحديث عن جدوى الكلّيات النظرية يعكس فهما خاطئاً لمفهوم التعليم. يوجد قصر نظر لدى الذين يطالبون بإغلاق الكلّيات النظرية عبر ربطها بحاجة سوق العمل، وفهم خاطئ لفلسفة التعليم التي تهدف بالأساس إلى بناء مجتمع وتطوير الثقافة، وليس فقط إعداد موظّفين لسوق العمل، فلا يوجد مُجتمع من دون علم اجتماع أو تاريخ أو جغرافيا".