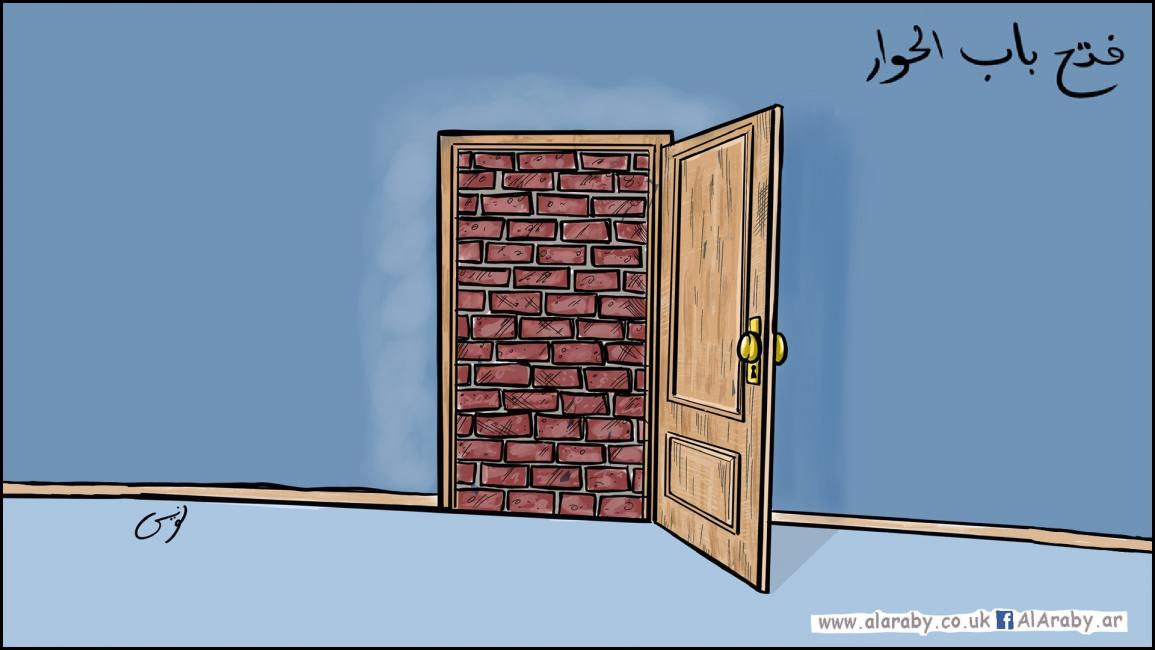

حوار وطني بدواعٍ اقتصادية

بعد مرور أكثر من أسبوعين، لا تزال خطوات الانفتاح السياسي التي أُعلن عنها في مصر، أخيراً، تحدث أصداء داخلية واسعة. وتباينت التقييمات، حتى تحول بعضها إلى توقعات (أو ربما تمنيات) بتحريك مياه الحياة السياسية قريباً. والاختلاف في تقييم تلك الخطوة، بل وتفسيرها أيضاً، مفهوم ومنطقي، في ظل اتخاذها بشكل مفاجئ من دون أي تدرّج أو تمهيد، خصوصاً أن الكشف عن إجراء حوار سياسي بين القوى الوطنية جاء على لسان رأس السلطة شخصياً، خلال حفل إفطار رمضاني، دُعي إليه (بشكل غير متوقع أيضاً) رموز من المعارضة المصرية. وفي اليوم التالي، أعلنت السلطات المصرية تفعيل عمل "لجنة العفو الرئاسي" وإعادة تشكيلها. وفي الأيام التالية، جرى إفراج عن سياسيين وناشطين معتقلين على ذمة قضايا أو من دونها.

حتى يمكن فهم ذلك التطور النوعي، يجب التذكير بموقف السلطة في مصر من "السياسة"، فضلاً عن وجود معارضة، أو مباشرة حوار وطني معها. وهو موقف الرفض، بل الانتفاء الكامل للسياسة مفهوماً وممارسة من قاموس الحكم. وهو موقف مُثبت من كل رموز السلطة وأركانها في مصر قولاً وعملاً.

في المجتمعات المتقدّمة والدول الديمقراطية من غير المنطقي ولا المقبول الربط العكسي بين الانفراج السياسي والتأزم الاقتصادي. أما في مجتمعاتنا المتخلفة ودولنا التي لا تعرف الديمقراطية، تتحوّل المعادلة السليمة للعقد الاجتماعي بين المجتمع والسلطة إلى صيغةٍ أخرى قائمة على "الصمت مقابل الطعام"، ومقايضة الحق في الحياة بالحق في التعبير.

وإضافة إلى تردّي الوضع الاقتصادي وتدهور أحوال معيشة المصريين بمعدل متسارع، صار الاقتصاد المصري منكشفاً وشديد الهشاشة أمام الأزمات والتقلبات العالمية. وإذا اجتمع الانغلاق السياسي مع الفشل الاقتصادي، حينها لا تكون الدولة ولا المجتمع أمام أزمة مرحلية أو خطر عادي، وإنما يواجهان معاً تهديد بقاء ومفترق طرق بين حياة أو موت، فإن لم يكن في الاقتصاد حل، لا مفرّ من المناورة بالسياسة، ولو مرحلياً.

وهنا يكمن سر توقيت الإعلان عن ذلك الانفتاح السياسي المزمع، فالدافع والهدف هو عبور مرحلة الخطر المصيري على الدولة والمجتمع معاً، وتجنّب تفاقم الاحتقان، وربما تحوّله إلى طوفان لن يستثني أحداً، وإلا لاتُخذت تلك الإجراءات الانفتاحية من قبل، لكن السلطة لم تكن ترى ضرورة لذلك، فقبل ثماني سنوات، لجأت السلطة المصرية إلى الأداة الأمنية لإسكات أي صوت معارض، ولو كان خافتاً، لمواجهة "الإرهاب" و"أهل الشر". ثم اتسعت دائرة الأدوات المستخدمة لتشمل أيضاً التشريع والإعلام، فجرى تأميم المجال العام وتطويع المجتمع المدني وتسطيح الأحزاب. لتتطور عملية السيطرة على كل مفاصل الدولة ومختلف جوانب الحياة إلى ترسيخ سردية الحرب ضد المؤامرات والتربّص بالدولة. وبالطبع، ليس من المنطق في شيء أن ينقلب هذا التوجه تماماً وبشكل مفاجئ، لأنه يعني التراجع عن كل المقولات التحفيزية وشعارات التعبئة التي جرى ترويجها طوال تلك السنوات.

من زاوية أخرى، أي حوار وطني يستلزم، بحكم التعريف، نقاشات واختلافات وطروحات متقاطعة وأفكاراً متنوعة وربما متناقضة. كما أن الانفراج السياسي يعني بالضرورة طرح قضايا سياسية ومشاغل عامة واستيعاب لكل الآراء والاتجاهات. ومن منظور عملي محض، لا يمكن القيام بأي انفتاح من دون مشاركة واسعة النطاق وتمثيل لكل القوى والتيارات، من دون استثناء. وبالفعل، تضمّن الإعلان الرسمي عن "الحوار الوطني" إشارة صريحة إلى شموله للجميع "من دون استثناء". وتأكيد هذا الشمول المطلق بنص مكتوب يدعو بذاته إلى التفكير مليّاً وضرورة التأكد من صدقيته. فما أسهل تطويع الشمول وتطبيق "عدم الاستثناء" بانتقائية، استناداً إلى نصوص كثيرة حاكمة تُجرّم التعامل مع هذا الطرف أو ذاك الشخص، لأسباب قانونية ودواعٍ "وطنية" أيضاً.