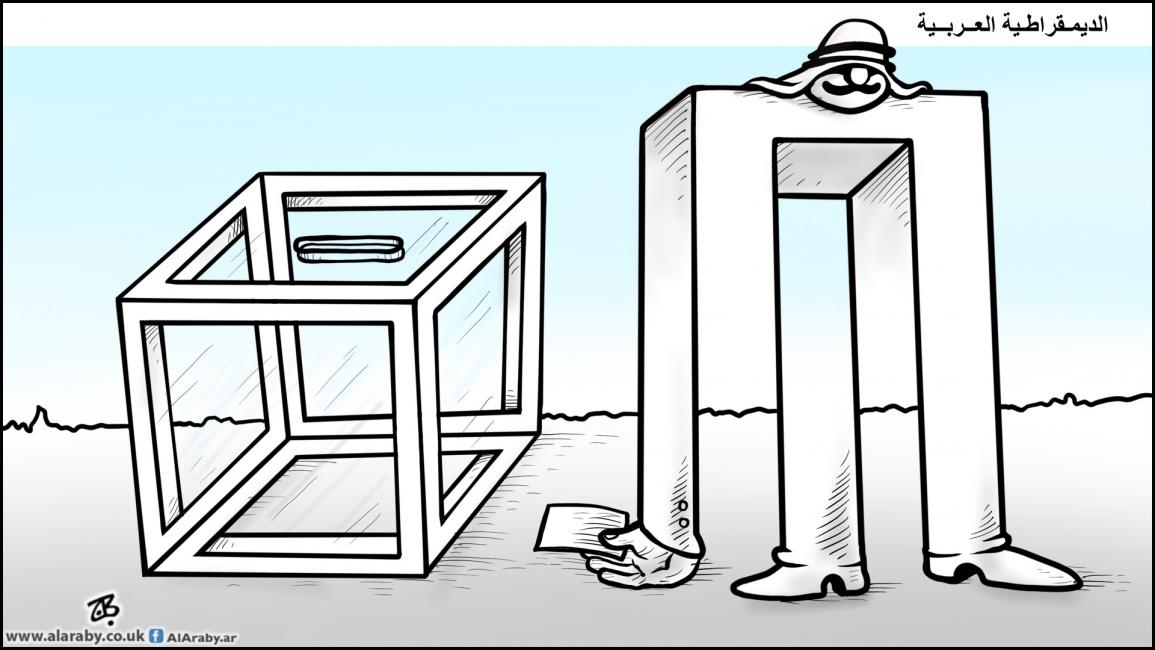

عصر الردّة العربية عن التحوّلات الديمقراطية

أعاد صراع السلطة بين الجنرالين السودانيين، عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، تسليط الضوء على مخاطر انزلاق دول عربية، مرّة أخرى، نحو حكم الاستبداديين الذين لا يرحمون. عندما أطاحت ثورة شعبية الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019، انقلب البرهان ودقلو عليه، ووعدا بدعم عملية التحوّل نحو الحكم المدني، لكن كل ما فعلاه منذ تلك الفترة هو إفشال التحوّل الديمقراطي، وتعزيز دورهما المحوري في عمليةٍ يُفترض أن تؤدّي إلى انتقال السلطة من الجيش إلى المدنيين. السودان نموذج من نماذج أخرى تُشير إلى الردّة عن مشاريع التحوّل الديمقراطي في دول عربية طاولتها رياح التغيير منذ عام 2011. في تونس، التي كانت تُوصف بأنها مثال على التحوّل الديمقراطي السلمي بعد إطاحة نظام الرئيس زين العابدين بن علي، يواصل الرئيس قيس سعيّد خنق معارضيه وتعزيز حكم الرجل الواحد. اعتقلت السلطات، أخيرا، رئيس البرلمان المُنحل راشد الغنوشي الذي يتزعم حركة النهضة الإسلامية، وأغلقت مقارّ جبهة الخلاص المعارضة. لا أحد يستطيع التكهّن بالحدود التي يُمكن أن يصل إليها سعيّد في إرجاع تونس إلى حقبة ما قبل 2011، لكنّه مُصمّم على فعل ذلك.

في حين أن صراع البرهان وحميدتي يتمحور في الظاهر على السلطة، إلآّ أنّه إحدى نتائج مكائد الجنرالات لإفشال مشروع تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. في تونس، يختلف الأمر بعض الشيء. ليست لدى سعيّد خلفية عسكرية، وقد جاء إلى السلطة في انتخاباتٍ نزيهة، لكنّه بعد فترة وجيزة من ذلك، بدأ يُشكّك علناً في النظام السياسي الذي أنتجته الثورة ويُطالب بالتحوّل إلى نظام رئاسي مُطلق بذريعة مكافحة الفساد. لدى كثيرين من معارضي سعيّد هواجس مشروعة من عودة البلاد إلى حكم الرجل الواحد. مع ذلك، الانتكاسة التي مُني بها مشروعا التحوّل الديمقراطي في تونس والسودان جزء من تحوّل عربي أوسع، يُعيد الاعتبار لحكم الاستبداديين.

في سورية، التي لم تنجح الثورة في إيجاد آفاق للتحوّل الديمقراطي فيها على غرار تونس والسودان، بدأ الديكتاتور بشّار الأسد يخرُج من عزلته العربية والإقليمية. لا تزال شكوكٌ كثيرة تدور حول المنافع التي يُمكن أن تحصل عليها الدول العربية وتركيا من إعادة الاعتراف بالأسد رئيسا لسورية، لكنّ المؤكّد أن الأسد لم يعد منبوذاً في محيطه الإقليمي بأي حال، ويبدو بالنسبة لكثيرين من القادة الإقليميين الذين نبذوه في سنوات الحرب أنّه أثبت قدرته على الاحتفاظ بالسلطة. مثل هذا الامتياز علامة في المنطقة على ديكتاتور استطاع توظيف كل شيءٍ من أجل البقاء في السلطة والنجاة من الربيع العربي. مع أن الأسد قد يتمكّن، في نهاية المطاف، من جعل دول المنطقة تنظر إليه على أنه الوحيد القادر على إنهاء هذه الحرب، ومعالجة تبعاتها السلبية على المنطقة، إلآّ أن مثل هذه النظرة منفصلةٌ عن الواقع تماماً. لن تكون سورية في ظل حكم الأسد قادرةً على ترميم الشرخ المجتمعي والطائفي الذي أحدثته الحرب، وستتحول إلى عبء على دول المنطقة لا يُمكن تحمّله إلى أمد طويل.

حقبة جديدة في المنطقة العربية تظهر وتتمحور حول إعادة إنتاج كل العوامل التي أدّت إلى انهيار المنطقة في عام 2011

قد يبدو التطور الأكثر إيجابية الذي طرأ على الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة اتفاق إيران والسعودية على إعادة تطبيع العلاقات بينهما، لأن مثل هذا التطبيع، المفترض أنّه سيطوي صفحة عقود من الاضطراب الإقليمي الذي أخذ، في غالب الأحيان، طابعاً طائفياً ومذهبياً، سيُساعد في تهدئة حدّة الاضطرابات بين أكبر قوتين إقليميتين، فإنه سينعكس تهدئةً، وربما انفراجةً، في بعض صراعات المنطقة المزمنة. في اليمن، وهو ساحة حرب بالوكالة بين الرياض وطهران خلال السنوات الثماني الماضية، بدأت الرياض وجماعة الحوثي محادثاتٍ من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. وفي لبنان، الذي يُعاني من شلل سياسي وانهيار اقتصادي خطير، يأمل اللبنانيون أن يُساعد التقارب الإيراني السعودي في حل أزمتهم. مع ذلك، لا ينبغي الإفراط في الرهانات الإيجابية. من المستبعد بأي حال أن يُعالج التقارب السعودي الإيراني العداء الطويل بين البلدين بشكل نهائي. ومن غير المرجّح على وجه الخصوص أن يجعل طهران تتصرّف بطريقة مختلفة في المنطقة العربية.

مع ذلك، يعزّز الوجه الآخر للتقارب السعودي الإيراني، في الواقع، المستقبل القاتم في المنطقة العربية، فالحوثيون، الذين دعمتهم إيران بعد اندلاع الحرب واستخدمتهم ورقة في صراعها الإقليمي مع السعودية، يتطلّعون الآن من أي اتفاق سلامٍ مع السعودية إلى تعزيز دورهم الجديد المؤثر في اليمن. مثل هذا المكسب سيكون انتكاسة كبيرة على وجه الخصوص لطموح اليمنيين في إعادة بناء بلدهم بعد الحرب وإنتاج نظام سياسي ديمقراطي وتقليص دور المليشيا المسلحة، التي استغلت الثورة الشعبية على نظام الرئيس الراحل علي عبد الله صالح من أجل مشروعها الديني. وفي لبنان أيضاً، تبدو النتيجة الوحيدة التي يُمكن توقّعها من التحول الإيراني السعودي هي إعادة الرعاية الإقليمية والدولية لنظام سياسي فاسد أوصل البلاد إلى الخراب. في سورية، لا داعي لسرد الكثير من النتائج المأساوية لإعادة تأهيل نظام الأسد.

تُعيد بعض الديكتاتوريات، كما في حالة سورية، إنتاج نفسها مستفيدة من رغبة المنطقة في طي صفحة الربيع العربي

النتيجة الواضحة التي تفرزها التحوّلات في كل من السودان وتونس وسورية والحالة الإقليمية الجديدة التي يخلقها التقارب الإيراني السعودي أن حقبة جديدة في المنطقة العربية تظهر وتتمحور حول إعادة إنتاج كل العوامل التي أدّت إلى انهيار المنطقة في عام 2011. كنتيجة لإعادة تأهيل الأسد وتعزيز سعيّد قبضته على تونس وتأكيد الجنرالات قبضتهم على السودان، قد لا نشهد اضطراباً عربياً واسعاً على غرار 2011 في المستقبل المنظور أو في غضون عقود طويلة، لكنّ المؤكّد أن هذا الوضع لن يُفرز استقراراً طويل الأمد في الدول العربية التي طاولتها عاصفة 2011. لم تكن هذه التحوّلات في الواقع نتيجة للانتكاسة التي مُني بها الربيع العربي فحسب، بل نتيجة أيضاً لقوة الدولة العميقة. لأن نتائج الربيع العربي غالباً ما يُنظر إليها على أنها فكّكت الدولة العربية وأشعلت الصراعات المجتمعية والطائفية، وأفسحت المجال أمام الفكر الديني الراديكالي للبروز، فإن إعادة تمكين الدولة العميقة تبدو خياراً لإعادة الاستقرار إلى الدول التي تشهد اضطراباتٍ وصراعاتٍ على السلطة. يُمكن المجادلة في بعض جوانب هذه النظرة، لكن الاستبداديين ساهموا على نحو كبير في تحقيقها، فضلاً عن أن الحالة السياسية التي أفرزها الربيع العربي لم تكن على كفاءة كما ينبغي لإظهار قدرتها على تقديم بديل للاستبداد. أهمل المتظاهرون الشباب، الذين انخرطوا في ثورات الربيع العربي، التفاصيل الجوهرية للديمقراطية، وكانت لديهم توقّعات غير واقعيةٍ عن مكاسب اقتصادية فورية من الديمقراطية. عندما لم تتحقّق الوظائف والفرص التي أرادوها على الفور، فقدوا الثقة في النظام السياسي الجديد.

تُعيد بعض الديكتاتوريات، كما في حالة سورية، إنتاج نفسها مستفيدة من رغبة المنطقة في طي صفحة الربيع العربي وإعادة التطبيع مع حالة ما قبل 2011، فيما يجنح حكم قيس سعيّد في تونس نحو مزيد من قبضة الرجل الواحد مع فارق أن بن علي لم يعد رئيساً لتونس. كما أن صراع البرهان ودقلو يُعيد السودان إلى ما كان عليه قبل عام 2019 مع فارق أن البشير لم يعد في السلطة.