في اقتياد الثورات

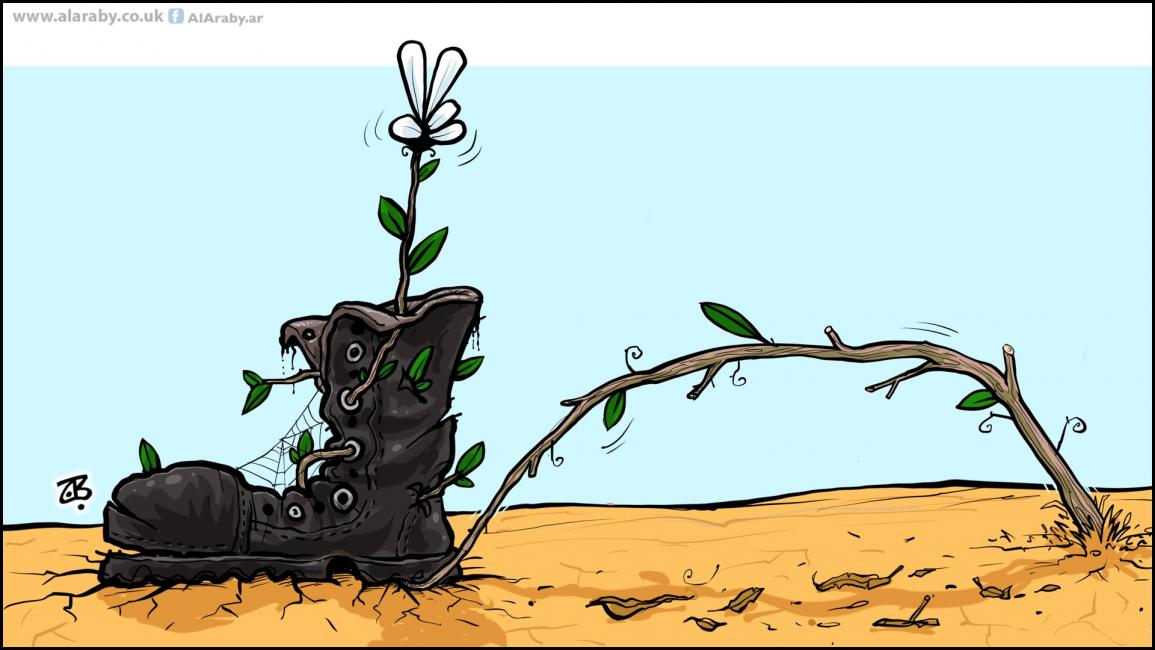

تعاني الثورات العربية انتكاسة كبيرة بعد نجاحها شعبياً في تحقيق الثورة والتخلص من الاستبداد في بداياتها، ولكن عادت إلى المربع الأول تدريجياً، وإن كان هناك تمايز بين دولة وأخرى، غير أن السمة الأبرز هي مقاومة الثورات المضادّة لها، ونجاحها، في أحيانٍ كثيرة، بالعودة بدولة الثورة إلى ما قبل انطلاقتها، حتى عاد الاستبداد تدريجيا بطرق وألوان مختلفة، فلا قوانين تحترم، ولا عملية سياسية حاكمة تسير عليها هذه البلدان، ناهيك عن وجود أدنى توافق على ذلك، فالسلطات في هذه الدول، أي: دول الثورات العربية ما بين تسلط العسكر، وتبعية البرلمان له شكلا وحكما، وما بين انقسام حادّ بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وأخرى يكون برلمانها منحلا لا بحكم انتهاء ولايته، وإنما بحكمٍ أحاديٍّ من سلطة لا تملك قرار ذلك، وذلك كله في غياب تدريجي، أيضا، للشعوب التي ثارت وأنجحت هذه الثورات.

وعلى الرغم من ذلك كله، من الإنصاف أيضا القول إن سبب ذلك لا يعود إلى السلطات الحاكمة فقط، بل إن جزءا كبيرا يتحمّله الشعب، باعتبار أن العملية السياسية بعد الثورات ليست كما هو الحال قبلها في هذه البلدان، فالحكم والتسلط وحتى الطغيان ومجاورة الحد من طرفٍ في الدولة واقتيادها لا يكون بمعزل عن الشعب، فالحكم هو تشابكٌ بينهما، فعل وانفعال، بين الحاكم والمحكوم، لتكون النتيجة بعد ذلك مقاومة لهذا الوضع وعدم قبوله، أو الركون إليه ولو جزئيا حتى يصل بعد ذلك في أوقات متتالية إلى أبعد ما يتصوّره ممن رضي به في بادئ الأمر، والصور والمشاهد متكرّرة على مرّ السنوات الماضية من عمر هذه الثورات. وبالتالي، فإن نتيجة الوضع القائم في هذه أو تلك البلد إنما هي نتيجتهما معاً، أي: الحاكم والمحكوم، لا نتيجة اختيارات الحاكم وتغلبه وحده فقط، فحالة الشعب وارتضاؤه أو حتى عدم مقاومته لتسلط الحاكم أو طبقة سياسية ما، هي من تشكّل البعد الآخر للثورة، انقلابيا، أو حكم تسلطيا فرديا، وقد علّمنا الواقع قبل التاريخ ذلك، فاستنامة الشعب وضعفه وضعف نخبه هي التي تجعل من التسلط وعسف الحاكم أمرا واقعا مع تتالي الأحداث والوقائع التي لا تكون له، أي: الشعب، كلمة الفصل فيها.

الحالة النخبوية المتمثلة في الكيانات السياسية المختلفة لم تستطع تقديم نموذج معرفي حقيقي

وفي المقابل، فإن قبل الثورات واقع مغاير لا يمكن أن يكون بعدها، ولو حاول أنصار الثورات المضادّة ذلك، ولا يزالون يحاولون، وإن نجحت في بعض هذه الدول جرّها إلى الخلف والعودة بها إلى المربع الأول، غير أن ذلك غير متأتٍ بشكل كامل وشامل في هذه الأزمان، فلا يمكن أن يتسلط حاكم على شعبه مهما أوتي من القوة، والدعم الخارجي، وحتى التدبير، باعتبار أن ذلك يسبح في عكس التيار، وإن وجد مثل ذلك فهي شواذّ لا يسمح النظام المعرفي الحالي أو حتى الشعبوي، ناهيك عن الاجتماعي والسياسي ببقائها طويلا.

لا يخفى على أحد انهيار أنظمة الاستبداد في بداية هذه الثورات، بغض النظر عما كان بعدها، فالحالة الثورية الشعبوية، وإن كانت نجحت في إسقاط رؤوس الاستبداد، إلا أن الحالة النخبوية المتمثلة في الكيانات السياسية المختلفة لم تستطع تقديم نموذج معرفي حقيقي، يمكن أن يطبق في أدنى درجاته يجعل للشعب كلمة الفصل، عندما يراد التغلب عليه، وإسقاط إرادته، بل ما كان على النقيض من ذلك، أجسام سياسية جعلت من القاعدة الشعبية المنشئة لها في آخر اهتماماتها، وبالتالي أسقطت قوتها الناعمة، وهذا موطن الضعف الذي اتخذته وعملت عليه الثورة المضادّة في إرجاع الشعوب إلى الدائرة الأولى، وإلا كيف يمكن أن يحلّ برلمان في دولةٍ يحكمها الدستور والقانون، لا الحكم الفردي، بل وكيف تكون الاتفاقيات هي الحاكم والمسير للعملية السياسية في بلدٍ مثل ليبيا مثلا، والشعب ينتظر أن يختار من يمثله في البرلمان، بل وكيف لبرلمانٍ أن يستمر فاقدا للشرعية سنواتٍ وسنوات! مردّ ذلك كله إلى اختلال البناء والآلة المسيرة له (العملية السياسية) والتي لن تصلح حتى يقوم كل جزء فيها بعمله وفقا لدستور ونظام محكم تختاره الشعوب، لا تأتي به الاتفاقات السياسية المعيبة، أو الإجراءات الفردية التي تفسد أكثر مما تصلح.