ليبيا بين استعادة الدولة أو هدمها

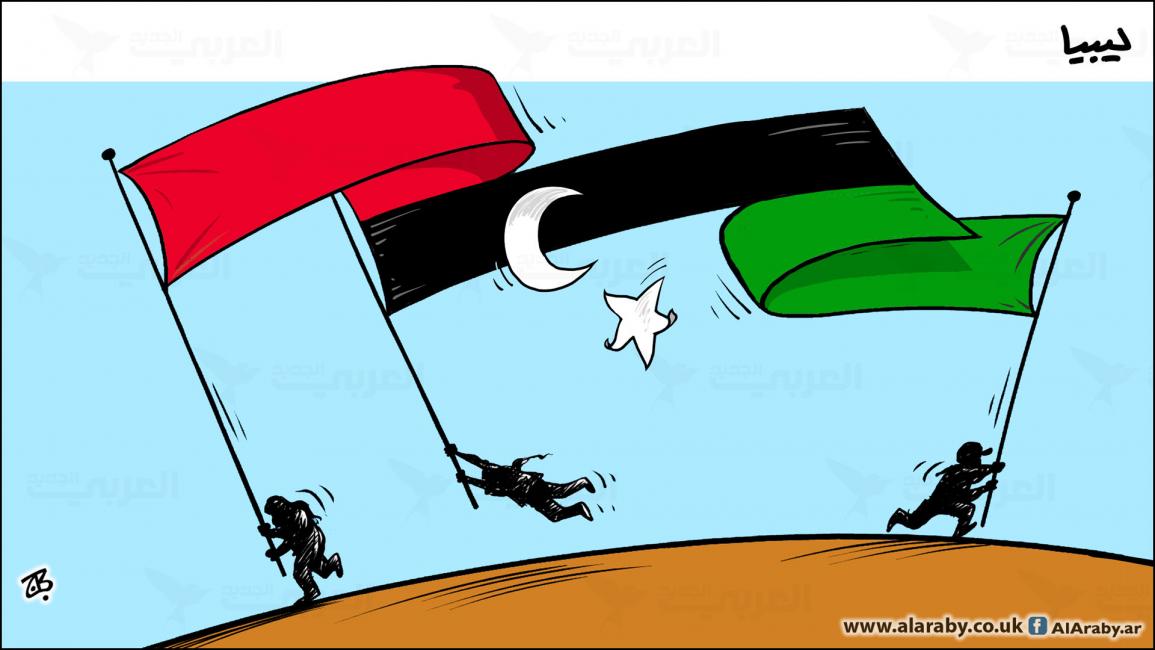

نشأت الدولة الليبية الحديثة في عام 1951، إذ كان استقلالها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 1951، حيث كان شكل الدولة آنذاك اتحاديا يمثل أقاليم ليبيا الثلاثة، برقة وطرابلس وفزّان. والناظر إلى تكوين الدولة الاتحادية الليبية في ذلك الوقت، والعوامل المصاحبة له، يتبيّن له مدى أهمية التحالف الذي حدث بين النخب في تكوين الدولة بين الأقاليم الثلاثة التاريخية، إلى أن تمَّ إلغاء النظام الفيدرالي في 1963، وعُدّل نظام الدولة من "المملكة الليبية المتحدة" إلى "المملكة الليبية"، لتكون الدولة بعدها في شيءٍ من الاستقرار، إلى أن جاءت مرحلة الانقلابات التي كانت منتشرة في الدول العربية، وليبيا إحداها، ولتدخل الدولة في حكم العسكر في 1969. ولتكون تبعات ذلك انفراد العسكر بالسلطة، ودخول البلاد في دوامات سياسية وأمنية لا حدّ لها، بل يتعدّى الأمر أكثر من ذلك، لتكون في صراعات إقليمية ودولية كثيرة، كانت نتائجها سلبية على الدولة وعيش المواطن، ناهيك عن الضنك الداخلي الذي كان يصيب المواطنين والنكبات التي يتعرّضون لها من سلب الحقوق، والاضطهاد، ومصادرة العمل السياسي أربعة عقود من عمر الدولة. وفي فبراير/ شباط 2011 كانت ثورة شعبية تحمل حلما لإنشاء دولة ليبيا الحديثة، غير أن الوضع لم يستقرّ لها، لأسباب داخلية وخارجية، فلم تنجح الثورة طوال السنوات العشر الماضية في تكوين لبنة حقيقية لإنشاء الدولة الحديثة، بل إن بوصلتها السياسية لم تعرف الاستقرار، وساد اختلاف وصراع، بفعل الثورة المضادّة في أغلب الأحيان، وبدعم خارجي من دولٍ ترى في إنجاح نموذج الثورة الليبية يشكل خطرا عليها بطريقة أو أخرى. فمنذ انطلاق ثورة فبراير ونجاحها، كانت الدولة الليبية تسير في منعطفات مختلفة، يُصيبها النجاح تارة، ويعتريها الفشل تارة أخرى، الأمر الذي يقودنا إلى الخوض في هذه السياسة على مرّ عشر سنوات من عمر الثورة الليبية والمحطات الفارقة فيها. كما أن الحديث عن العوامل السياسية المؤثرة في السياسة العامة للدولة تقودنا كذلك، بالدرجة الأولى، إلى قراءة "الوضع السياسي" في الدولة، استقراراً أو اضطراباً، باعتبار أن "الاستقرار السياسي" يلعب دورا مهما في توفير البيئة التي يعمل فيها النظام بشكل سليم، وغياب الاستقرار السياسي يؤثر سلبا في سير الحكم والعملية السياسية في الدولة. ومن ذلك، "الانتقال السياسي المتعثر" المصاحب للعملية السياسية من عمر الثورة، إلا إذا استثني من ذلك الانتقال السياسي في 2012 بين المجلس الوطني الانتقالي والمؤتمر الوطني العام، الجسم التشريعي الأول بعد الثورة المنتخب في البلاد، والذي افتقدته البلاد أربعة عقود ونيفا. لم يكن بعد هذا الانتقال نظير أو شبيه له، في ظل السنوات العشر من عمر الثورة، كما أن الأجسام التي جاءت بعده اعتراها خلل كبير ولم تستقر الدولة بعده على جسم تشريعي سليم، باعتبار أن البرلمان الذي انتخب بعد المؤتمر الوطني العام في يونيو/ حزيران 2014 قد حدث فيه انقسام حاد قانوني وشرعي. ولم يحل هذا الانقسام إلا باتفاق سياسي، وهو ما عرف باتفاق الصخيرات في 17ديسمبر/ كانون الأول 2015. كما كان لهذا الاتفاق إنشاء جسم تشريعي آخر تكون له الاستشارة على أنقاض "المؤتمر الوطني العام"، وهو "المجلس الأعلى للدولة"، ويكون أعضاؤه من المؤتمر الوطني العام السابقين.

انعكاسات الوضع الأمني كان لها أثر كبير في عدم استقرار الدولة وتكوينها

لا يخفى على متابع للوضع العام في ليبيا فتور المشاركة السياسية من المواطنين، أو الفئة الشعبوية التي كان لها دور بارز في الثورة، نتيجة الإحباط الذي شعرت به من النخب السياسية المتصدّرة في البلاد، والأداء السيئ المصاحب لها. كما أن انفراد الأجسام السياسية الموجودة في السلطة بالقرار، وغيابها عن المواطن، لهما أثر في ذلك، سواء من أجسام تنفيذية أو تشريعية، وحتى استشارية، والتي أخذت شرعيتها من "اتفاق الصخيرات"، وليس من الانتخاب. وبالتالي، أدى غياب هذه "المشاركة" إلى أزمة نتج عنها عزوف واسع عن المشاركة السياسية، ما أحدث شرخا واسعا في تكوين سياسة عامة تجمع ولا تقصي على الأمدين القريب والبعيد. انعكاسات الوضع الأمني كان لها أثر كبير في عدم استقرار الدولة وتكوينها، فمحاولة العسكر الاستيلاء على السلطة، بإسناد من الثورة المضادة والداعمين لها، شل محاولة بناء الدولة في الفترات المختلفة من عمر الثورة.

يبقى بناء الدولة منوطا بأبنائها والنخب فيها، والحالة الليبية اليوم تمرُّ بمفترق طرق جدّ صعب، إما يؤسس للدولة، أو النزوع إلى صراعات أخرى تؤخر بناء الدولة على أقل تقدير، إن لم تقضِ عليها، والأيام المقبلة حبلى بمستقبل البلاد، وإن غدا لناظره قريب.