مفاوضات التهدئة وحيلة الأسماء

مؤكّد أنه محور صلاح الدين وليس محور فيلاديلفي، كما أنه تقاطع الشهداء وليس محور نتساريم. ومع ذلك نقول محور فيلاديلفي ومحور نتساريم، ونكرّر الرواية الإسرائيلية الرسمية عن أماكننا، ونُطلق عليها ما تُطلق عليها ماكنة الإعلام الإسرائيلي من أسماء، كأننا نتبنّى رواياتهم. فإذا كانت الآية القرآنية الكريمة "... وعلّم آدم الأسماء كلها" مفتاح المعرفة، فإن إدراك الأسماء هو بداية تبنّي الحكايات وراء هذه الأسماء. وبدون قصد، يتم إنتاج المعرفة المصبوغة برواية العدو في خطابنا الإعلامي ولغتنا الوطنية وفي كل ما نتخاطب به عنه، من دون أن ندري أننا بذلك نُعيد إنتاج أسرلته وصهينته وتهويده الأشياء والأمكان، كما للتاريخ وعلاقتنا به.

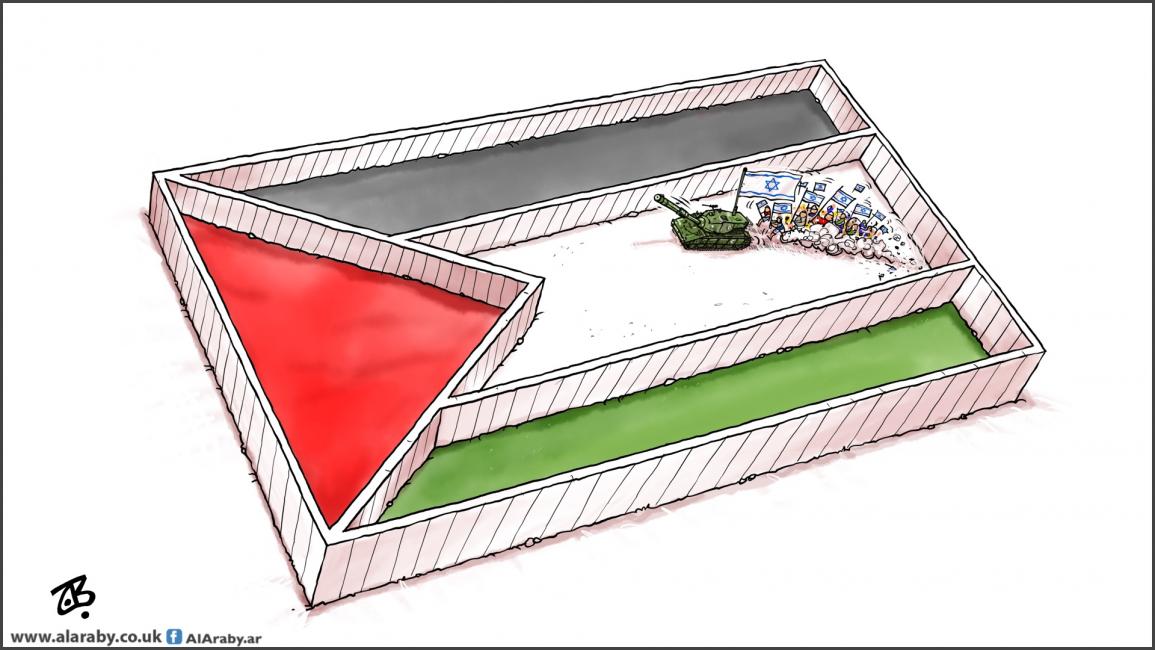

وحيلة الأسماء والصراع على أسماء الأماكن جزءٌ أساس من الصراع على هوية المكان. ويقع هذا الصراع في قلب الصراع على الرواية، حيث تحاول دولة الاحتلال ليس سرقة البلاد، بل سرقة روايتنا وحكاية وجودنا في هذه البلاد. ومعركة الرواية من أوائل المعارك التي شنّتها الحركة الصهيونية من أجل تدعيم سرقتها البلاد، وبدأت مبكّراً مع التحريفات الأولى في مسار السرد التاريخي الذي جرى توظيفه من أجل شرعنة الاستيطان الصهيوني لفلسطين، وبالتالي، التمهيد من أجل سرقتها من أصحابها، فالصراع الحقيقي هو على الرواية، لأنها تمثّل جوهر ارتباط الفلسطيني بالأرض، وجوهر علاقة الغرباء غير المأصلة بها.

الصراع الحقيقي هو على الرواية، لأنها تمثّل جوهر ارتباط الفلسطيني بالأرض، وجوهر علاقة الغرباء غير المأصلة بها

لنلاحظ كيف أننا كلنا نُعيد ترديد كلمة "مستوطن" و"مستوطنات"، فيما الحقيقة أن هؤلاء لم يخلقوا وطناً لكي يُقال عنهم مستوطنون، وما يقومون به ليس بناء وطن من أجل أن تكون أماكن سكناهم مستوطنات. يستوطن الإنسان الشيء غير المأهول على الأرض، هكذا تقترح الكلمة الإنكليزية، ولذلك مثلاً أطلق الأوروبيون على المهاجرين من أوروبا للحلول مكان سكّان أميركا الشمالية كلمة "مستوطن". لاحظوا فقط أن كلمة مستوطن تستخدم في سياق التاريخ للإشارة إلى المستعمرين الأوروبيين الذين سرقوا أميركا من أصحابها الأصلانيين. وللإشارة إلى اليهود الذين وصلوا إلى فلسطين ليطردوا سكّانها الأصلانيين، ويأخذوا بلادهم منهم.

هذا ليس مصادفة. ولاحظوا مثلاً أن كل أماكن وجود الغرباء في التاريخ الذين يسكنون البلاد بالقوة كانت تسمّى "مستعمرات"، فالإنكليزي وصف التجمّعات الإنكليزية في أفريقيا وآسيا بـ"المستعمرات" بالطبع، فكلمة مستعمَرة تحمل صفة التعمّر، وهي تنطلق من مركزية الوعي الأوروبي بجعل العالم متحضّراً وحمْل الحضارة إليه، لكنها لا تحمل فكرة استملاك الوطن كما تحمله كلمة مستوطنة. بل وصفت وقاحة السرد الأميركي مثلاً الوجود الغربي في أميركا بأنه "اكتشاف" وليس "استعماراً"، وحيث لا يمكن تفسير كيف يمكن لأحدٍ أن يكتشف شيئاً مأهولاً بالسكان، وفيه حضارات عريقة، فإن أحداً أيضاً لا يمكن أن يقول كيف يكون قيام إسرائيل "استقلالاً"، ومذابح النكبة معارك بطولة من أجل التخلّص من سكان البلاد. وثمّة شبه ليس مصادفة، وهو يفسّر الكثير من الوعي المشترك الذي يؤسّس لكل هذه العلاقة التي لا يمكن أن تنتظم وفق منطق ما بين واشنطن وتل أبيب.

اشتكى كاتب إسرائيلي ذات مرّة على صحفات إحدى الصحف الإسرائيلية من أن كل شيء في البلاد يدلّ على أنها عربية

أطلق الجيش الإسرائيلي مصطلح "كوريدور فيلاديلفي"، أي ممر وليس محوراً، على الشريط الحدودي بين مصر وغزّة، وبالرجوع إلى كلمة فيلادلفيا فهي تعني "الحب الأخوي". ويكثر في الإعلام القول إن الجيش الإسرائيلي اختار هذا الكود للإشارة إلى الشريط الحدودي عشوائياً، من دون الالتفات إلى معنى الكلمة التي استخدمت في فترة السلام بين مصر وإسرائيل، للتدليل على ما تتطلّع إليه إسرائيل من سلام أخوي مع مصر. وبذلك يتم اختصار كل شيء على أنه أمر اعتباطي، وليس مخطّطاً، وبذلك تُنتج معرفة العدو ضمن نسق وتقبل ذاتي. انظروا ماذا سمت إسرائيل الحرب على غزّة في أكتوبر بعد السابع منه، لقد أطلق الجيش اسم "السيوف الحديدية" على حرب الإبادة.

قبل أيام من الحرب على غزّة، أعلنت دولة الاحتلال اكتشاف أربعة سيوف في كهف قرب البحر الميت، قال الباحثون إنها كانت في أغماد خشبية موضوعة في شقٍّ داخل الكهف. وزعمت سلطة الآثار الإسرائيلة أن هذه السيوف كان قد غنمها متمرّدون يهود من الجيش الروماني، وخبّأوها في الكهف. طبعاً لا يوجد ما يفيد بأن هذه السيوف التي يعترف ويقر المزوّر بأنها رومانية، لأنه لا يستطيع أن يخطف آثار الغرب، أن يهودياً أو أي شخصٍ آخر قد سرقها. قد يقول قائل إن اختيار اسم السيوف الحديدية للحرب على غزّة جرى ضمن اختيار عشوائي يقوم به جهاز الكمبيوتر الخاص بالجيش، من دون أن يقرأ حقيقة هذه الحرب التي يجري فيها إيجاد واقع جديد يجري فيه تقتيل الفلسطينيين، فالحرب هي تمرّد "إسرائيلي" على الحرب الفلسطينية على إسرائيل.

اشتكى كاتب إسرائيلي ذات مرّة في صحيفة إسرائيلية من أن كل شيء في البلاد يدلّ على أنها عربية. وهو يقول ذلك بحسرةٍ وألم، ويقول حين تقود سيارتك على طول البلاد وعرضها إن لا شيء يقول لك إن هذه البلاد هي لليهود، وهو ما يريده، فكل شيء من مآذن وقباب مساجد وكنائس، كما شجر الصبّار وعمارة البلاد، لا تجعلها أي شيء إلا بلداً لا يخصّ اليهود، وهو من أجل ذلك يقترح "تهويد الأفق"، بحيث يتم صبغ أفق البلاد بأشياء يهودية تعطيها هوية مختلفة غير التي تحملها، مثل نصب نجمة دوار عملاقة يمكن رؤيتها من عشرات الكيلومترات.

نكرّر الرواية الإسرائيلية الرسمية عن أماكننا، ونطلق عليها ما تطلق عليها ماكنة الإعلام الإسرائيلي من أسماء، كأننا نتبنّى رواياتهم

يدرك الفلسطينيون ذلك، ويدركون أهميته، ليس لأن البلاد لهم فقط، ولكن لأنهم يعرفون قيمة أن يشبه الإنسان ما يملكه، وهو في هذه الحالة الأرض بطولها وعرضها. مثلاً، لا يمكن لمن يسوق سيارته على طول شارع "6" الذي يقطع البلاد من شمالها إلى جنوبها مثلاً أن يفوته أن يرى العلم الفلسطيني يرفرف من فوق ساريةٍ عالية الارتفاع على الجانب الآخر من سور الفصل العنصري قبالة طولكرم. والسارية الموضوعة في قلب طولكرم بطول 60 متراً، والعلم الذي يبلغ حجمه 400 متر مربع، وضعت في مكان لا يمكن لأي عابر في الطريق الذي يربط شمال البلاد بجنوبها إلا أن يراه.

كان ياسر عرفات من أطلق اسم "مفترق الشهداء" على محور نتساريم، ونجح الخطاب الإعلامي الفلسطيني في فرض المصطلح الوطني مقابل المصطلح التهويدي، رغم أن المنطقة التي يقع فيها المحور فيها هي قرية المغراقة وجحر الديك، إلا أن "مفترق الشهداء" كان وليد لحظة المواجهة. إذ كان المحور مكاناً للقتال والاشتباك بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية، وارتقى فيه عشرات الشهداء، لذلك أطلق عليه عرفات اسم مفترق الشهداء. فيما يشكّل محور صلاح الدين استكمالاً لاسم الشارع الذي يشقّ قطاع غزّة من أول الشمال إلى آخر الجنوب. وربما لا يعرف سائق السيارة الفلسطيني، حيث ينطلق بسيارته في الشارع الساحلي من يافا إلى حيفا وعكّا، أنه أيضاً يقود في الشارع الشهير نفسه في غزّة، سواء كان شارع الرشيد على الكورنيش مباشرة أو شارع صلاح الدين إلى الشرق قليلاً من حدود المدينة.

يبدو التذكير بذلك مهمّاً ونحن نفكر في مستقبل وعينا ومستقبل علاقتنا بخطابنا وكيف نعبّر عنه، وندافع عن تفاصيل علاقتنا بالمكان، فما تقوم به دولة الاحتلال حرب على المكان، من أجل تدميره بشكل كامل، وهذا ما يحدُث، على الأقل، لا نساعدهم في سرقة حكايتنا عن مكاننا الذي يدمّرونه.