مقبرة جماعية

لا يمكن أن يُذكَرَ مُصطلحُ الموتِ من دون أن يُذكر مُصطلحُ القبرِ، لأنّ الشيء بالشيء يُذكر، ولأنّ إكرامَ الميّتِ دَفْنُه، والمسارعة بدفنِ الميّت من السنن النبوية، كما ذُكر في الأثر الإسلامي. ولذلك، كثيراً ما يتعجّل أهل الميّت الدفن، ولا ينتظرون عودةَ غائبٍ يَمُتّ بصلة قرابة للميّت، وإن كان قد راجت بعض المعتقدات، بين العامّة، بأنّ الميّت يفتح عينيه ينتظر رؤية عزيز، والحقيقة العلمية تُؤكّد أنّ أعضاء جسم الإنسان وخلاياه لا تموت مرّة واحدة. أمّا اهتمام الإنسان بالقبر الذي سيُودَع فيه جسدُه بعد الموت، فحدّث ولا حرج، بدءاً بما راج عن الفراعنة مثلاً، من بنائهم الأهرام لدفن ملوكهم، والمقابر الفرعونية التي توضع فيها كلّ متعلّقات الميّت، بسبب معتقداتهم بشأن البعث، أمّا ما استمرّ من هذه المعتقدات فهو أنّ كثيراً من الناس يدّخرون المال رغم فقرهم من أجل أن يَهتمّ واحدهم بتكلفة بيت العزاء ومراسم الدفن، وشراء الكفن، وشراء القبر وإعداده وتجهيزه، مع أنّ أئمّة أفتوا بألا يوصي المسلم بمكانٍ مُخصّصٍ لدفنه، لأنّ ذلك قد يسبب مشقّةً للأحياء. وإن دلّ هذا الاهتمام كلّه بجثمان ميت على شيء، فهو يدلّ على خوف الإنسانِ نفسِه من نهاية بشعة لجثمانه بعد أن تفارق روحُه جسَده، ويصبح بلا حول ولا قوّة للتصرّف به، ويترك ذلك للمحيطين به.

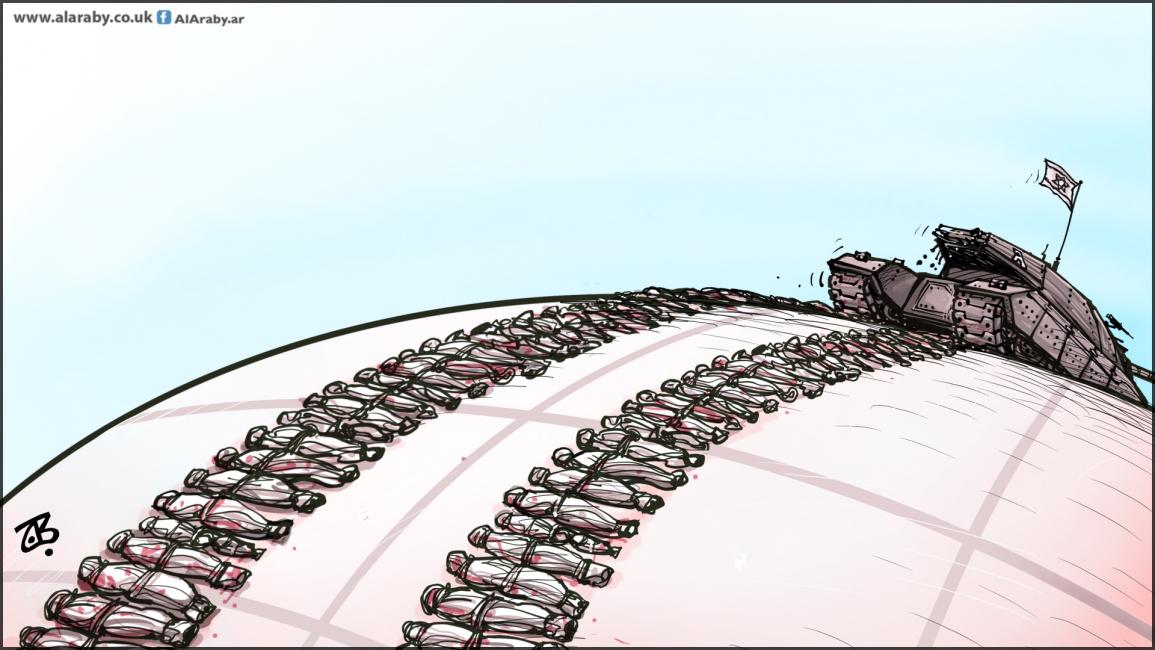

ممّا أذكره في هذا الشأن، صرّة القروش القليلة التي كانت تدّخرها جدّتي، التي لم تكن تتوقف عن تكرار وصيتها في كلّ مجلس بأنّها تريد قبراً خاصّاً بها، وتطلب من المحيطين، الذين يتمنّون لها طول العمر رغم مرضها الشديد، أن يخصّوها بقبر، وتدمع عيناها الغائرتان وهي تنبّه: "لا تضعوني في فسقيّة". و"الفسقيّة" هي القبر الجماعي الذي يُدفن فيه الأموات، لكن بعد الاعتناء بهم وتكريمهم. وكان لجدّتي ما أرادت، رغم أنّ المقابر الجماعية (الفسقيّة) كانت متوفّرة للعائلات الممتدّة ذات العدد الكبير، والفقيرة أيضاً، والتي لا يستطيع الفرد منها توفير ثمن القبر، وهناك بعض الموروثات الشعبية المتناقلة مثل أن يوصي أحدهم بأن يدفن فوق عظام جدّه أو أبيه، أو توصي الأمُّ أن يضمَّها القبرُ نفسُه الذي ضمَّ ولدها الشهيد، بعد أن عاشت عقوداً تبكيه. ولذلك، لا بدّ أن يكون هناك ما يعرف في المجتمع الفلسطيني بـ"الفسقيّة"، التي بدأت تتلاشى مع تزايد المحاذير حولها، وأنّه ينبغي للجوء إليها أن يكون في حدود نحو انتشار الأوبئة أو اندلاع الحروب، وقد مرّت بقطاع غزّة جائحة كورونا ولم يُلجأ إلى المقابر الجماعية، لا بمعناها الفظيع الذي تحمله المقابر الجماعية في هذه الحرب، التي لا تستحق فيها تلك المقابر سوى مُسمّى المحرقة أو المذبحة، لأنّ هذه حرب إبادة جماعية، بكلّ ما في الكلمة من معنى.

وقد شهدت، وما زالت، أماكن متفرّقة من القطاع اكتشاف مقابرَ جماعيةٍ بعد مجازر للاحتلال فيها، مثل المقبرة الجماعية المكتشفة حديثاً في محيط مستشفى ناصر في خانيونس، والتي اكتشفت فيها جثث شهداء قُتِلَ بعضهم أحياء، ونُكّل بآخرين وقتلوا مقيدي الأيدي، ثمّ دفنوا في تلك المقبرة. وقد كانت عمليات البحث، والتعرّف على أصحاب جثث تلك المقبرة، مثالاً ونموذجاً لفظاعة ما ارتكبه المُحتَلّ من جرائم في حقّ المدنيين، وكانت مؤلمة ومحزنة لأهالي الضحايا الذين أمضوا قرابة شهرين يبحثون عن ذويهم، واختلطت مشاعرهم، ما بين حزن للعثور عليهم في مقبرة جماعية، وفرحة العثور عليهم والخلاص من عذاب مصيرهم المجهول، الذي يقتل النفس أكثر من وقع خبر الموت المباشر الآني.

مؤسفٌ أنّ المقابر الجماعية التي تُكتشف بزخم إعلامي صاخب هي المقابر التي يعثر عليها علماء الآثار بعد مرور مئات أو آلاف السنين على وجودها، أمّا المقابر الجماعية في غزّة فيكتشفها أحياء بسطاء ليس لهم من حيلة في النجاة، ينتظرون دورهم في موت مُقبل، ويعثرون على الجثث من دون ملاحقة إعلامية أو قانونية للمجرمين. لذلك تُصْبِِح على ثقة تامّة، أمام ما يحدث، أنّ غزّة ذات الحيّز الجغرافي الضيّق تُغيّر مجرى التاريخ، بكلّ ما يحدث فيها من محارق ومجازر، وبكلّ ما يحدث فيها من طرائق دفن الموتى، الذين لم يعد غريباً أن يُعاد دفنهم مرّة أو اثنتين، وفي صمتٍ قاتل.